إبراهيم محمود

تطرح المرأة نفسها، في موضوعها بوصفها قضية تتقدمها، وأنها غير قابلة لأن يُنظَر في وضعها، في كونها امرأة، دون التوقف عند هذه القضية، قضية تاريخ، سياسية، دين، مجتمع، ثقافة ولسان…إلخ، وبمقدار ما يطرح الرجل نفسه، في موضوعه باعتباره المأخوذ بقضية، إزاء المرأة، بما أنه تمثيل متعدّ لما هو جنسي، على طريقته، بينما المرأة فهي تمثيل نوعي بمقياس جنسي قائم. وبين أن تكون المرأة صوتاً متصرَّفاً به، وصدى يترجم خللاً فيه، يمكن مساءلة العلاقة بين كل من الرجل والمرأة. الجنسانية تجلو بنية العلاقة هذه.

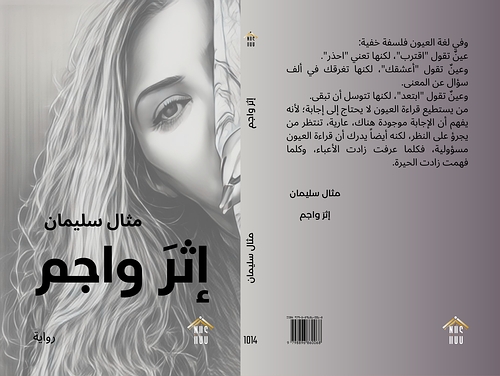

مثال سليمان الكاتبة الكردية، كما يظهر، تجد نفسها عالقة في المسافة الفاصلة بينهما، ليس لأنها في حيرة من أمرها، جهة ما تفكّر فيه وتسطره طبعاً، وإنما لأنها تعيش قلق وجودها، إذ تجد نفسها مأخوذة بقضية،تكون لحمتها ومكابدتها، كما هو الممكن تبيّنه في روايتها” إثرَ واجم “الصادرة عن دار ” نوس هاوس”لعام 2025، وفي ” 164 ” صفحة من القطْع الوسط .

حساب الألم المنبعث من هذه القضية لا يمكن غض الطرْف عنه، لحظة النظر في تلك السردية التي تعتمدها المرأة الكاتبة، المرأة المدركة لحقيقتها الاجتماعية والرمزية تباعاً، ومثال، كمثال هنا، أي حين تقبِل على الكتابة، وهي في قرارة نفسها، تحمل ذاكرة منجرحة، وهي مقحمة في تاريخ لا يمثّلها كما هي في قوامها العضوي والنفسي، وحين تبحث عن طريقة لجعْل السردية تحمل بصمتها، وهي تنفتح على مجتمع بكامله، وقبل كل شيء، يكون لصوتها اعتبار جمالي، وقاعدي مسجَّل، صوت امرأة لا أنثى.

بدءاً من العنوان الذي يشكل معبَراً دالاً على هذا التوضع المقلق، والمحيل على ما هو تاريخي، من السهل تلمّس الجرح الجسدي للمرأة كحاضرة كقضية مرفوعة ومؤجلة، في مجتمع ماض، كما هو سياق النص في غفلته، ومثقَل بحضور يُسمّي الرجل بذكورته المتنفذة في جهاته: إثرَ واجم! ثمة لفتُ نظر من النوع الفكري- النفسي معاً، عنوان لا يعتمَد بسهولة، هو مخاض رهانات ذات تعيش وجعَ كينونتها، وهي تسائل الجاري اجتماعياً. يستدعي واجم جملة من المرادفات: البائس، الحزين، الكئيب، الساكت عجزاً أو كرهاً، المكتئب، الجهم، العابس…إلخ. الوجوم، حزن أكثر من نفسه، إنه شد انتباه إلى ” الخلْف ” إلى ما سبق، وهو مستدام بحمولته الدلالية، هو حصاد جانب حِدادي، ما يفصح عن وجود نفق هو خلاصة مجتمع عجينة مكوّنه الثقافي، وما يبقي العجز معرّياً حركية الجاري بخلله، لتكون الرواية المقدَّمة حصيلة ما جرى ويجري في ” إثرَ ” هذا الذي صيَّر كياناً مجتمعياً وجوماً.

والكاتبة تتوزع عبر لسان كتابتها بين أن تكون الساردة عن بعد، من خلال نسْج يلتقي فيه التعبير الفكري، كما لو أنها في مناظرة، أو حوار بحثي، وتقصّي حقيقة تاريخ سكوني، تتجسد هوية لا تمتلك تلك الكفاءة المطلوبة للإقامة في حياة فعلية، لوجود قهر معياري تماماً، والتعبير ذو الوصفة التخيلية، وفي مقدمات عناوينها الداخلية، لجعْل النص دراماتيكياً في متنه.

وأراني، وأنا أقرأ ” إثر واجم ” إزاء تجربة معجَّنة برؤية لا تخفي رصيدها الثقافي، وسوية التقابل بين اسمين” كَابار ” وخاتون ” يتقاسمان مصائر وجود، هو حياة مجتمع، جهة الرجل والمرأة، ودون أن تخفي كرديتها، كعلاقة مع العالم، لم تتلمس فيه ما يمنحها سكينة، وشعوراً بأنها هي هي، امرأة كما هي، وليس كما يراد لها أن تكون: صنيعة شخصيتها تحديداً، وهي في هذا المزج بين العام والخاص، تطلق العنان لذخيرتها ذات المرجعية الفكرية- الأدبية، لتكون ” إثر واجم ” روايتها: سردية امرأة واجمة!!

في كتابها” أخت بلزاك الصغيرة: بحث عن المرأة الكاتبة ” لكريستين بلانتيه، ما يضيء هذه العلاقة، حيث نقرأ ( لا يوجد شيء مفاجئ هنا. عندما تبحث الكاتبات عن مراجع، بالإضافة إلى رغبتهن عمومًا في الهروب مما يميز الوجود الأنثوي في مجتمعهن، فإنهن لا يجدن في الأسطورة، وفي التاريخ، وفي الدين، وفي الأدب، وفي الفن، وفي الفلسفة، سوى أسماء الرجال…).

ماالذي يمكن اعتماده في محاولة التعبير عن هوية مولَّفة جانبياً؟

يصبح النص إشعاراً بمأساة تضع الرجل في الواجهة، وتحيله هو نفسه إلى ضحية ما صنعته يدا سلفه الأول في تعامله مع المرأة. تحت وطأة جرح تاريخي يجلو طفح قهره الوجودي، حيث نقرأ في استهلال الكتاب- الرواية( لا أريد للنص أن يفرغ من حضوره في روحي، فثمة صراع بيني وبين هذا العالم لا تهدأ حدته إلا حين يركض قلبي نحوه. في كل ندبة يتركها الكون، تتوهج في داخلي ندّية عنيدة، كأن الحب هو ردّي الأزلي على صراخ الوجود..).

الصراع الاجتماعي مستعار مما هو واقعي، ويتموقع في الكتابة عينها، فليس من حياد في الموضوع، لأن الصراع هذا نفسه لا يبدو أنه بين طرفين متكافئين، إنما في وضعية اللاتكافؤ. إن ” ندبة ” الروح، شاهدة جرح لا يندمل، جرح بارز، ناتىء، معلَم جسد معنّى من الداخل، ليكون رد الفعل استجابة للشعور بوطأة هذه الندبة، لفتة مقاومة، رغم أن مفهوم ” الحب الأزلي ” لا يؤخَذ به هنا، كتذكير بواقعة مشهود لها تاريخياً، إنما هو مقترَح تخيلي، لأن ما فيه ما يبلسم جرحاً، ولو أنه ” تندَّب “، وهذا الحب المطروح هو نفسه قائم على هاوية علاقة فاغرة فاهاً هنا وهناك، وما لذلك من صلة بهذا الموصوف خارجاً” صراخ الوجود ” أي ما يكون كارثياً.وفي نطاق تاريخ مسجل لديه ( 9 كانون الثاني 2020 ، ص 5 ).

السجل الفكري مسرح مواجهة

ثمة جدّة في طريقة تناول مثال لموضوعها، وطرحه حوارياً، بين شخصية كاتب، متنور، هو ” كَابار ” ومتحرر من العلاقات المختزلة للمجتمع، وشخصية فتاة، لا تخفي إعجابها به، وعن طريق التراسل، والحديث عن بُعد يجري وهو يتمحور حول عالم لا يُطمأن إليه، ظاهر بعُقَده الاجتماعية.

مثال، تعتمد على ذاكرتها القرائية، ومهارتها في التعبير، وهي توزع أدواراً، كما تقدّم، بين أن تكون سردية النص لسان حالها الشخصي، وما يقصيها جانباً، لوجود شخصيتين رئيستين تتوليان مثل هذه المهمة، وثمة شخصية ثالثة هي التي تدير ” كاميرا ” الحدث، وتسمّي مشاعر وأحاسيس من خلال توصيف المحيط الحامل لسرديتها، سردية فكرية، بأكثر من معنى ، وهي في الوقت نفسه، لا تخفي قلقها في التعبير عما يراد البت فيه، وجعله دقيقاً، ليأتي المعبَّر عنه، مفصحاً عن توتر داخلي للساردة، ومنذ البداية:

( كشظية تفيض بالخزامى، حيث تسلل الحديث كأغصان من ضوء باهت، بين غبار الكلمات وانسياب الفكر. ص5).

الشظية خاصية عنف بمادتها، وثمة إقلاق للمعنى لحظة ربطها بالخزامى، وما يتخلل تعبير” أغصان من ضوء باهت ” و” غبار الكلمات ” فكيف يتأتى انسياب الفكر، في مشهد يصعب الوصل انسجامياً بين عناصره؟

ثمة نقلة إلى لعبة متخيل، إلى توصيف يشغل القارىء، حيث تستمد الشخصيتان ” كابار وخاتون ” حضورهما، مما يقال فيهما، وما يقال بلسان كل منهما، يجعل الحدث تنظيراً:

( كابار: امرأة تقود الريح! أما الرجل فما هو إلا مفعول به في سياقها الخاص، وهنا ثمة ( يكتفى بـ: هنا، أو ثمة، لأن المعنى واحد )، تمركز حول الذات الأنثوية مع تجاهل كل ما عداها من تفاصيل .

خاتون: ربما يا سيد كابار وسط العاصفة وهي تهب على كل الأشياء أجدني أستثني واحداً فقط من هذا العالم الهائج.. هو الفاعل، الخبر الذي ابتدأت به لعبتي هناك في زاويتي الصلبة، لا تثيرني أية زوبعة طالما أملك قلباً ثابتاً لا يعرف الاهتزاز. ص5 ).

الاثنان يدخلان في ” حملة ” مشتركة، مع كل حديث عن بُعد، لجعْل العالم مفهوماً أكثر، وقابلاً لأن يعاش بصورة أفضل، ومن خلال نماذج فكرية!

من خلال علاقة حوارية، قائمة على الانسجام بينهما، تتسلسل الأفكار في سردية ” إثر واجم ” ذات المشغل الذهني، وليس الحدثي، لتضاء صفحتها في جملة المشاهد التي تمثّلها العناوين الداخلية للرواية، وتتكون المواقف تالياً.

الروائية مثال، مسكونة بذلك الهاجس الفكري- البحثي، هاجس البحث عن ضالتها وشاغلة نفسها: من تكون، وأين تكون، وكيف تكون؟ أكثر من ترْك الرواية تمارس ” حياتها ” التخيلية، وتشكّل عالمها الرمزي بأحداثها، لأن المقاربة الفكرية، تشكل تدخلاً في مسيرتها. لدينا مختبَر تصوري هنا!

تعلّق على الجاري، من خلال ساردتها التي تقرّبنا منها قائلاً( إن هذا الحوار المتشابك يلتقط بعمق ما يمكن تسميته بـ ” عطش الهوية “، إنه بحث عن النسخة الكاملة للمرأة، النسخة التي لم تنطو على نماذج سابقة، بل التي تنفرد بذاتها، هنا لا يكون التشابه سالماً إذ إن التشابه قد يُفقِد المرء نكهته الأصلية، وخاتون تدرك هذا جيداً. هي تعلم أن استحضار نماذج غربية كـ” سالومي ” و” إلزا ” و” غالا” قد يبدو إغراء فكرياً، لكنه في عمقه قد يكون هروباً من جغرافية الهوية. ص 8) .

هو ما تريد بلوغه جهة تأكيد الذات، ولكن الشروع في عملية البحث، والتعرف على الذات المتمثلة بجغرافيتها، حيث تعرَف بهوية خاصة بها، ليس بالأمر السهل. إن الكم اللافت من الحوارات فاعل حسابي معتبَر، لتقدير ما هو متحصّل فنياً، في سياق عملية الحوار القائمة بين الاثنين .

الحب يبقى رهان الرواية من بدايتها إلى نهايتها. إنه رهان أقرب إلى المستحيل، ولو أنه يفيض بالكثير مما يستحق التوقف عنده، والتفكير فيه. لكنه يبقي مساحة القلق والتوتر ووسواس اللحظة الواحدة، قائمة في حسبان القارىء، وهي المساحة التي تعلِم بما هو متصحر مجتمعياً.

بلسان كابار نقرأ جواباً على سؤال صديقته خاتون: الحب النقي لا يعرف العشائر ولا التقاليد، بل يسبح في فضاء من النقاء والحرية..ص11).

تتجاوب معه( أرسلت له أخيراً: ربما أدرك عمق نضالك الداخلي، لكنني أؤمن ، بأن الحب الذي يتغذى على الحرية هو حب خالد..ص12).

لتستعين بساردتها الأخرى في التعليق:

( أيها الزمن المتغلغل في سراديب الشتاء القاتم تتدفق على أطيافك الطحالب كأنها قطرات الدمع الهامدة وتنبت في ظلالك أطياف تائهة تستقصي ضياء كابتسامات الفاكهة. تجري في شرايينك امرأة نسيت اسمها، فتخلع عليك وجهاً يتوهج في صدرك، تنساق إليها كريح عاتية، تسعى إلى مرافىء الطهر، امرأة تنهض من رمادها بزئير كأنه الصيحة تهوي وتعلو، تناجي ذاتها في أحاديث مسجاة على تراب البلى..ص13).

يمكن للقارىء أن يطرح سؤالاً على تماس مباشر بما تقدم، وهو: من المتكلم في السرد؟ وماذا يريد أن يقول؟ وأي موقع أدائي له في سياق النص؟

أن نتعامل مع السرد، وما يعرَف به السرد حراكياً، هو أن نتمكن من معرفة خاصية الحركة الداخلية، وتلك الخارجية له، أي ناحية الجاري النظر فيه، وما يرفَق به من مشاعر وأحاسيس، ومن حضور بيئي معين، لكن الخطاب الوارد آنفاً، يعزلنا عن سياق ما كان قبله، ويوقف العلاقة، لصالح تلك الحالة الشعرية الطابع، وعنف المردود بالمقابل ، ولائحة الأوصاف المتداخلة وما تنبني عليه من تعارضات أو تناتقضات بالمقابل، سلباً وإيجاباً، تقريباً لذات لا تخفى علينا في اضطرابها الداخلي، وفي عسف المعيش اليومي كذلك.

لا شك أن الكاتبة، تملك قدرة ملحوظة في التعبير الفكري، ومن خلال قراءاتها أو مطالعاتها، وهي بناء على هذه القراءات أو المطالعات تسعى جاهدة لأن تتقدم بتلك الكتابة السردية وفيها ثراء وصفي، وما في ذلك من صعوبة معاناة على خلفية من الصور المتخيلة والمركَّبة ومبعث قلقها.

أن تكون كما تريد أن تكون نسخة طبق الأصل عن كونها منتمية إلى ثقافة أخرى، وجغرافية أخرى، فذلك تحد ليس التغلب عليه بالأمر السهل، وهي تعرّف بنفسها ومن خلال اسمها بالذات( أنا خاتون، خاتون الكردية كما أنا، وبما أملك من قناعة ويقين. ص 7).

التعبير عن الإرادة وقابليتها للتفاعل مع المستجدات، شيء، وكيفية تطويعها لصالحها، وبما يجعل مقول القول فناً، لا تعود حاضرة فيه، إنما سردها، شيء آخر. وهذه المتابعة تشدنا إليها، في مناشدة المستحيل عملياً .

هل من مؤاساة؟

الساردة في ” إثر واجم ” لا تخفي بُعداً إيمانياً ملموساً، هو ديني في الصميم. إيمانها بالله، وما في هذا التحديد من مكاشفة لحقيقة ربما لم تتنبه إليها حقيقة، أي حيث جرى تركيب المرأة، والحديث عنها، دينياً، خلاف ما تريد وتنشد.لاى تخفي رهانها على ما هو إيماني: بقدر ما تكون معذبة، يكون ذلك تعبيراً عن ابتلاء رباني( وفي صبرهال هذا تعلم أن الله معها، وأن ما تمر به هو من سنن الحياة هو ابتلاء للنفس، وتزكية لبلوغ مقام الرضا.ص23) .

أتراها كانت متنبهة إلى خطورة موقف من هذا النوع، لأن أي إحالة إلى ما هو إيماني، وفي نطاق الديني بالذات، تعني الحضور بتلك العلامات الفارقة التي تميّز كلاً من الرجل والمرأة عن بعضهما بعضاً؟

وما تصبو إليه خاتون، ومن خلال الساردة بالذات، أبعد من ذلك واقعاً، خاصة وأنها لم تخف حقيقة أمرها: خاتون الكردية، وبوضوح.

أذكّر بقول لجين أوستن، وهو ( في داخلي عنادٌ لا يحتمل الخوف من إرادة الآخرين. شجاعتي تزداد دائمًا مع كل محاولة ترهيب.)، كما لو أن الكاتبة تقمصته في عالم روايتها، ومن خلال شخصية خاتون، والساردة معها، ولكن تحركها في فضاء الآخر، وهو ديني، كالحديث عن كبش إبراهيم، بديلاً عن ولده اسماعيل، وهو مثال جدير بالنظر فيه، ولكنه في سيرورة الحدث وجلاء المعنى، رجاء مما لا يُرتجى، وفي ضوء تحديها للواقع المقرَّر، الواقع المرسوم ليس بناء على رغبتها، وإنما تعبيراً عن إرادة سيطرة ذكورية هنا.

بلسان ساردتها تقول( أيها القلب الساعي إلى اليقين، كن مثل إبراهيم حين واجه الاختبار مستعداً لأن يهب أغلى ما يملك لتكتمل فيه الرحلة بين الشسك والتسليم..ص31) .

يقع القارىء في حيرة من أمره، بين أن يعمِل فكره في المقروء بتقدير فكري، وأن يتفاعل مع المسطور، باعتباره نصاً تخيلياً، وليس تنظيراً لواقع .

ثمة تجربة حياتية، متنوَّرة بعمر معلوم، دال بحسابه الزمني( امرأة في الأربعين تحدّق في وجهها في مرآة الزمن، تبحث بين خطوطه عن ملامح امرأة نسيها الزمان أو أخفاها. تحلس في صمت وتتأمل بقايا أحلام تراكمت مع الا]ام كالغبار على شطآن الذاكرة..ص36).

ما أن تلجأ الكاتبة إلى السرد، حتى ينكشف داخلها ذلك ” السرُّ” وهو لصيق بوجومها هنا، ومن خلال شخصياتها، وما هذه الأوصاف إلا معالم ثلاثية الأبعاد، تضمن لقارئها قابلية إظهار ما يعتمل داخلها من مشاعر وأحاسيس، من مخاوف، من انكسارات وجدانية، وصدمات متراكمة بالمقابل، جرّاء وجودها في وجود مؤطر، ومجتمع لا يظهر أنه يبُها الأمان المطلوب.

وفي عمرها عبِرة مفصحة عن جسد مأهول بالكثير من الخيبات، خيبات امرأة بالذات، امرأة تعيش وجوماً، لأن وجوداً قاهراً صيَّرها هكذا.

أين تجد كتابة هي متنفسها موقعها في معمعان حياة مختزلة كهذه؟

أتراها تعيش معافاتها من ذلك الجرح الكينوني ضحية جنسانية مستبدة، وحاكمة أو متسلطة بمعايير متوارثة، والمسرود ينفي ذلك.

تقول بينوا غرول(يجب علينا في النهاية أن نتعافى من كوننا امرأة. ليس لأنني ولدت امرأة، بل لأنني نشأت كامرأة في عالم الرجال. )! في هذه الـ” يجب ” ما يستدعي النظر بسخط إلى الأمس، والسخط من واقع لا تجد المرأة في مرآته إلا تلك الصورة الوجهية التي تعكس هامشيتها. ولا بد أن خاتون هذه وفي الذي تتفوه به، تقدّر في داخلها جسامة الحالة وهي ظاهرة مجتمعية، بالنسبة للقيم المتداولة، وفي ضوئها يتم توزيع الأدوار طبعاً.

خاتون نفسها، وبإشارة واضحة، ذات صلة بعالم الكتابة، إنها لا تكتفي بالقراءة فقط، إنما تخضعها لتلك الذات التي تعنيها، في هضم المقروء وتحويله إلى ” عصارة ” فكرية ونفسية تعينها على مؤاساتها لنفسها. وتولّد لديها تلك القدرة على التكيف مع الحياة، وتأكيد شخصيتها. سوى أن وقوعها على محك” الوجوم ” كونها واجمة، كونها تعيش حالة معايشة لعنف حياتي معلوم، يبقيها في عراء الآخر، عراء المميَّز بالتفرد في السيطرة تحديداً.

بلسان خاتون يأتي هذا الإقرار( أحاول أن أخصص وقتاً لنفسي أقرأ الكتب وأكتب، أحياناً أمشي في الطبيعة، لكن أحياناً أشعر أن كل شيء غير كاف. ص61).

يمكنني القول أن من سمات الشخصية المقهورة، أو المهزومة من الداخل، ذلك اللجوء إلى إطلاق الأحكام، وهي قطعية أو شبه قطعية. ذلك يشكل رفعاً للجسد الساردن والنظر في سويته من الداخل، أي بين أن يكون واعياً لما يقول، وملء فمه أفكار يجري التلفظ بها، وقراءات لواقع على صعيد تنظيري أو تشريحي، وأن يكون هشاً، لأن في ذلك فقدان السند المؤازر على رؤية ضامنة لمعرفة كل من الذات والآخر، وفي الوجوم نفسه تركيب كهذا.

خاتون لا تملك حيلة التواصل مع الواقع، لأنه يظهِر عدائيته، وفي ذلك يحضر تاريخ طويل، فالمخاوف قائمة جرّاء ذلك، كما تقول( لأننا نعيش في زمن عجيب، القرب فيه أشبه بخريف رقمي نتراسل فنكتب الكلمات ونقرأها ونعيشها للحظات، لكننا نعلم أنه بيننا مسافة لن تتقلص..ص78) .

لا يعود الوصف مجرد حالة تنفيس، أو مجرد تلبية لمتعة نفسية، إنما علامة لماحة ومعبّرة عن عالم قار في أعماق النفس. نعم، يمكن للوصف، وبتلك الطريقة التي يتشكل بها أفعالاً وأسماء، أو مشاهد تترى، أن يترجم بدقة مؤكدة، ما يعجز عنه التعبير الفكري أحياناً، ويتأكد ذلك أكثر، حيث يأتي الوصف مسمّياً أشياء هنا وهناك، ودون حساب، وهي مرفَقة بالمشاعر:

( في ظلمة الليل وسكونه يقف الجدار صارماً كأنه جماد لا يعرف الحلم لكنه هنا أمامك يتحول إلى مادة حالمة، إلى كيان يحمل في عمقه رغبة غير معلنة، فمك لم يغادره هذا الليل، بل غاص في أسراره كاشفاً عن هشاشة كان يخفيها تحت قسوة الظاهر. ص91).

ثمة استرجاع لجملة الحالات النفسية المقروءة سابقاً، وهذا الدوران القسري أو المأساوي حول الذات المعتلة، دخول اضطراري أو غير مرغوب، تجاوباً مع واقع الحال، كما لو أن لدينا هذياناً لا يعبّر عن شخصية لاسوية، وإنما عن واقع اجتماعي متصدع طلاً وعرضاً، والموصوف شاهد على تأزمه.

وهذا الاسترجاع لا يعطّي فعل البناء الدرامي للرواية، وإنما يظهر تلك الضائقة النفسية، ومن الداخل، بالنسبة للشخصيتين الرئيستين، وما يثار من أحاديث تشكل قسيمة علاقات مجتمعية، وفي مجالات مختلفة داخلاً وخارجاً.

الأمل المؤجل

متنفس الشخصية المقهورة، أو المعذَّبة بوجودها، هو الاستنجاد بالخيال، والدفع بالخيال هذا لأن يكون أكثر من مؤدّ إسعافي في إظهار مكبوتها، وطرحه للعلن، وهو ما يمكن أن يشكل العلامة الفارقة الكبرى للمرأة، كنوع اجتماعي، في بنية العلاقات الاجتماعية، وتراتبيتها.

ولا بد أن توزع السرد بين كل من كابار وخاتون وتلك الساردة التي تحضر في الحالات الطارئة، أو بغيىة إضاءة خلفية واقعة حوارية معينة، يستند في جوهره إلى محاولة رأب الصدع في الداخل النفسي، وهو إجراء لا يقصيها عن الواقع المأزوم، وإنما يجعلها قريبة منه، ومعروفة من خلاله.

ولنا في الذي تتمناه ساردتها، ولعلها شخصية محيطية بالنسبة لكل من الكاتبة وخاتون، في الذي تتفوه به، أو تكون مكلفة بتمثيله رمزياً:

( لو.. لو لم أكن إنساناً، لوددت أن أكون سحابة تمر في سماء قريبة، لا تتبعثر في الرياح ولا تعترضها الظلال…

لو لم أكن إنساناً، لوددت أن أكون وردة في حقل بعيد، لم تسكنها من قبل العيون المتلهفة، ولم تلمسها يد تتوق إلى اقتطافها.

لو لم أكن إنساناً لوددت أن أكون البرد، ذلك الذي يضفي على الاشياء رواقاً صامتاً. البرد الذي لا يعبّر عن قسوة، بل عن السكون الذي يعمّ الجسد في أوقات لا يريد فيها أحد أن يحيا أو يشعر..ص111).

على منوال” رغبي ” كهذا يمكن لمناجاة كهذه، أن تمارس مزيداً من التشهير في الواقع، أن تجعل من خاتون أكثر من كونها قضية وجود غفل من الحدود، إنما قضية مجتمع محكوم بعلاقات هي أسلاك شائكة تحول دون النظر عالياً، أو التحرك دون أخذ الحيطة والحذر. وراء كل تمنّ خاصية تجنّ، وفي التحليل النفسي ما يفيد في ربط القول بمؤثره النفسي، وجعل المسمى تلويحة الذات المتعبة والتي تراقَب قولاً وفعلاً ، وربما أكثر من ذلك:

( أشعر أنني أتحلل ببطء، أنسجت شراييني عقداً من اليأس، وقلبتني خيبات العمر صخوراً متراكمة، ترسبت فوقها خيالات وتصورات لذاتي كما أريدها، لا كما أنا الآن، مرهقة مهزومة، ومنهكة. ص 123).

أي قراءة تصلح لجعل المسطور كاشفاً عن محركه الوجعي، إن جاز التعبير؟ وها هو في غنى عن إجراء تفسيري أو تأويلي، لمعرفة هذا المؤثر والفاعل في وضعية نفسية كهذه، مؤثر محْكم ومرهوب الجانب مجتمعياً بالتأكيد!

نحن إزاء معايشة نسوية لعالم لا يد للمرأة في صوغه، لمجتمع لا دور للمرأة في وضع قانونه، لحياة، لا موقع للمرأة يستحق التسمية فيه كذلك.

وبتعبير شريس كراماري، فإن ( النسوية هي فكرة جذرية مفادها أن المرأة كائن بشري)، وبذلك يستقيم وزن الكلام، في جعل الواقع مفهوماً بأوزاره!

مثال، مرئية بنسويتها، وإن لم تفصح عنها مباشرة، لكن كتابتها هي التي تبقيها في ضوء ما هو نسوي، لأن ثمة مظلة مجتمعية، تظهر تلك المساحة الواسعة، الفضاء الواسع للعلاقات المتشكلة وعنف الدائر فيها جنسانياً.

المحملة بالمآسي، إلى أين؟

بامتداد الرواية، تتقابل المشاهد الحوارية، وتلك اللوحات المعروفة بالمناجاة وهي على أتم ما يكون من الأسى والحزن والحيرة والارتباك، كما أنها تتكرر في تلك النقاط المميّزة بقاسمها المشترك: صعوبة تجاوز الواقع القائم على القهر، وما للرجل في علامته المقتداة عالياً: الذكورية، من دور في ذلك.

بين التصعيد بما يبقي المرأة صوتاً وصدى، في أعلى مقام قيمي، اجتماعي، نفسي، تاريخي، وجسدي كذلك، وبخاصية الحب، واختزال الجسد عموماً، وجسد المرأة خصوصاً، إلى مؤدّ غريزي، يجري تسييده على ما هو عقلي، هو نفسه غير محرَّر من سطوة الشرعنة السلطوية ذكورياً، تحاول شخصية خاتون أن توسّع أفق الرؤية قدر استطاعتها، وهي ترى في كابار مجسّد الحلم أو الأمل المرجو، دون وجود علامة على أن ذلك قريب المنال.

يظل الحب مستدعى هنا وهناك، كلمة السر الضائعة، أو الملاذ الآمن لروح مغلولة من الداخل، وفي نسيج صوفي، أو تجاوباً مع نفس تتنهد قهراً، كما هو الموصوف بلسان كابار( الحب يا خاتون يشبه المطر، لا يأتي إلا عندما تُثقَل الغيوم، لا يحيي الأرض إلا بعد أن تتشقق عطشاً ..ص139). و( الحب ليس مكافأة تُمنح للمرء لأنه سعى إليه، بل أشبه بهدية لا تأـي إلا عندما يتوقف عن مطاردتها..ص140)، وهي رغم تأثرها به، إلا أن تقرباً بينهما لم يحصل، ثمة ما يبقي البعد فاصلاً بينهما، رغم أن العلاقة الحوارية استغرقت زمناً له دلالته( مضت خمس سنوات من الصداقة، وكانت مليئة بالمواقف والخلافات والتصالح وأرى هذا لا بأس به. ص155).

لم تستطع التجاوب معه، فثمة تاريخ طويل، لها اعتباره جهة حقيقة المسمى حباً، من قبل الرجل، أي ماذا وراء كلمة ” أحبك ِ” حيث الفخاخ كثيرة .

وثمة ما ينهي الرواية، ويبقي باب التقديرات والتوقعات مفتوحاً:

( أسأل نفسي، لماذا الآن؟ ولماذا أنا؟ وكيف وجدتني في علاقة من طرف واحد؟ لا أجد إجابة شافية. قد أظن أنني ضائعة، لكنني في الحقيقة لم أكن يوماً أكثر توازناً مما أنا عليه خلال هذه السنوات…ص161).

ثمة تاريخ في النهاية( 9 كانون الثاني 2025).

تاريخ دال على حساب زمني، ولكن الحساب الزمني دال على أي شيء؟ على أن الرغبة وحدها غير كافية، ليستجاب لها، في وصال ما، أو علاقة زواج، إذ لكم كانت الرغبة الواحدة، وهي بعائدها العضوي، شَركاً للإيقاع بالآخر. رغبة حب في حب رغبة، في رغبة مماثلة؟ وليس من إمكانية للفصل المحْكم في خاصية الرغبة، ولادة، ونشأة وصِلة علاقة .

تبقى المسافة الفاصلة، مؤثرة وجارحة بدورها، في حساب الكاتبة، إبقاء لواقع لا يمكن تجاهل قوته في حركية العلاقات الاجتماعية، وهذا الأفق الضبابي، أو هذا المؤشر المشدود إلى حسابات واقع معاش، موصول في الصميم، بما يطعن في سويته، جهة الصداقة البينية نفسها، لحظة الدخول في حياة زوجية، وما يطرأ عليها من تغير، وتستحيل الصداقة صفاقة..

” إثر واجم ” رواية قادرة على منح قارئها متعة، بمردودات متباينة:

على صعيد النسيج الفكري، كما لو أن الرواية كتِبت معالجة مقترحة لفكرة اجتماعية، طرفاها كل من الرجل والمرأة، وهي في ثراء عالمها.

على صعيد الحدث، وما في ذلك من تجربة مستجدة تطرح نفسها أدبياً.

على صعيد تفاعلي، في المزج بينهما، وإعمال النظر فيهما، وما يمكن أن تلعبه صفة ” الكردية ” من خلال خاتون، من دور تمثيلي للمعنى في عالم، تجد نفسها محرومة من الموقع الاعتباري لها كحقيقة وكمجاز في آن.

رواية تستحق القراءة، ومهما كان موقف القارىء مختلفاً، فإنه سيجد في قراءته ما محرراً من الوجوم، أي في نطاق جدوى قراءتها تحديداً.

ربما، من هذا المخرج أرى أن الصدى يمتلك قابلية للبحث عن صوته وإيجاده، إذا احتفظ بتلك الوتيرة في كتابة نص، يفصح عن آتيه ..!