شارك المقال :

خالد بهلوي

شهدت دول العالم خلال العقود الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في أعداد الجاليات الكوردية نتيجة الهجرة القسرية التي فرضتها الحروب والأحداث المؤسفة، حيث عانى الشعب الكوردي، ولا سيما المرأة والطفل، من ويلات كبيرة دفعتهم إلى البحث عن الأمان والاستقرار في بلدان توفّر الحد الأدنى من الأمن والحياة الكريمة.

ومع وصول الأسر الكوردية إلى الدول الأوروبية، بدأت…

تلقى المكتب الاجتماعي في الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا، بكثيرٍ من الحزن والأسى، نبأ رحيل الشقيقين:

محمد سليمان حمو

نجود سليمان حمو

وذلك خلال أقلّ من أسبوع، في فاجعةٍ مضاعفة تركت أثرها الثقيل في قلوب الأسرة والأصدقاء ومحبيهما.

يتقدّم المكتب الاجتماعي بخالص التعازي وصادق المواساة إلى:

الكاتب اللغوي والمترجم د. شيار،

والشاعرة شيلان حمو،

والكاتبة والمترجمة أناهيتا حمو، وعموم العائلة…

إبراهيم محمود

لم يغفروا له

لأنه قال ذات مرة همساً:

” يا لهذه الحرب القذرة ! ”

لم ينسوا غلطته الكبيرة جداً

لأنه قال ذات مرة:

” متى ستنتهي هذه الحرب ؟ ”

أوقفوه في منتصف الطريق

عائداً إلى البيت مثخن الجراح

وهو يردد:

” كيف بدأت الحرب ؟”

” كيف انتهت هذه الحرب ؟ ”

حاكموه خفية لأنه

تساءل عن

رفيق سلاحه الذي لم يُقتل

في…

ماهين شيخاني.

أنا رجلٌ

لم أسأل التاريخ:

هل يريدني؟

دخلتُهُ كما يدخل الدمُ

في اسمٍ قديم.

وُلدتُ بلا دولة،

لكن بذاكرةٍ

أوسع من الخرائط،

تعلمتُ مبكراً

أن الوطن

ليس ما نملكه،

بل ما يرفض أن يتركنا.

صدقي

لم يكن فضيلة،

كان عبئاً وجودياً،

كلما قلتُ الحقيقة

انكمش العالم

واتسعت وحدتي.

خسرتُ المال

لأنني لم أُتقن المساومة،

وخسرتُ الوقت

لأنني صدّقتُ الغد،

وخسرتُ الأصدقاء

حين رفضتُ

أن أكون ظلًا

في حضرة الزيف.

أنا رجلٌ

يحمل قوميته

كما يحمل جرحاً مفتوحاً:

لا ليتباهى،

بل كي لا ينسى

أنه ينزف.

رفعتُ…

One Response

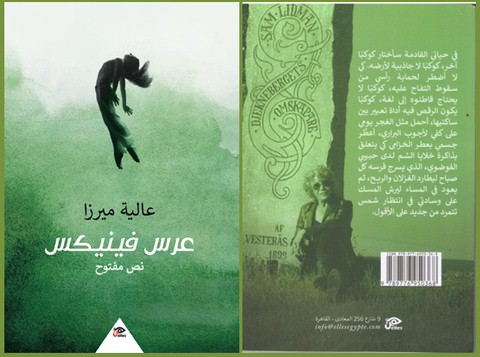

دراسة بالتفصيل عن كل ما مر بخيال الكاتبة، و الذي كان على نية المرور بواقعها و ما شعشع على الصفحات المخفية لعؤس فينيكس الذي لم تتطرق اليه الكاتبة بالحروف بل ما تقصده و تبغي ان تصله للقاريء من خلال ما يفهمه القاريء بعد الانتهاء من قراءة هذا العرس الفريد من نوعه.

ابراهيم محمود وصل الى خفايا ما تتنبأ بها الكاتبة.

عالية ميرزا نجمة ساطعة في سماء الرياضة لمدينتها في الصبا. و قلم بارز في الشعر و الادب.

طوبى لكما كل من الناقد و الكاتب.