إبراهيم اليوسف

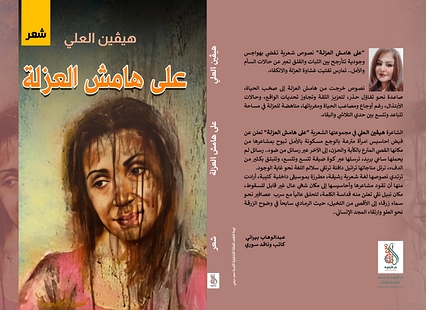

تأتي المجموعة الشعرية “على هامش العزلة” للشاعرة هيڤين العلي- الصادر عن دار الأيقونة، قامشلو، 2025، في 107 صفحات- بوصفه ليس فقط باكورة أدبية، بل فعل نشوء حقيقي لذاتٍ تكتب من داخل العزلة لا عنها، ذاتٍ لا تستعير الحزن من خارجه، بل تسكبه من عمق ما عايشته. القصيدة هنا ليست أداة، بل ملاذ، وليست عرضاً شعرياً، بل كياناً متكاملاً، يتنفس من الداخل ولا يطلب من قارئه سوى الإنصات لما يعلو وما يتهدم.

إذ إن الشاعرة لا تقيم جسراً مفاهيمياً بين العزلة والكلمات، بل تحوّل القصيدة إلى الكائن الوحيد القادر على الصمود وسط الانهيارات، وحين تكتب، فإنها لا تحكي، بل تبني-من وحدتها- مدينة صغيرة تسكنها الكلمات وتشم فيها الجدران رائحة الأمان.

تأسيساً على ذلك، لا تنهض نصوص هذه المجموعة الشعرية ضمن سياق استعراض لغوي أو بحث نظري في الذات والآخر، بل تخلق عالماً يتكثف فيه الزمن بوصفه حافة تُفضي إلى القلق، وتنكمش فيه المسافة بين الذات وظلها، ليغدو الجدار كائناً متعاطفاً، لا عائقاً.

“للجدرانِ حضنٌ طريّ

دافئ كمبسمِ الشمس

رزينٌ كحكمة إله

حنون كرغبة أمّ في ضمّ ولدِها الغائب” ص 22″

هذه الجملة لا تُبنى كصورة شعرية فحسب، بل كمفهوم شعري يبدّل العلاقة بين الإنسان والمكان، حيث يصبح الجدار- المعتاد على كونه رمزاً للعزل أو التقييد- رفيقاً، بل موئلاً. فهو لا يمنع، متى يحضن، ولا يُقصي، عندما يصغي، لذلك فهو في هذه المجموعة ليس عارضاً مكانياً، بل كائناً يتفاعل، يربّت، ويصمت معنا.

من هنا نرى أن العزلة في قصائد هيڤين العلي لا تقترن بالفراغ بل بالمفاجأة في أحد وجوهها، إذ إنها المساحة الوحيدة التي لا تخون، والتي يمكن أن ينمو فيها الحزن لا كمحنة، بل كصوت مدو، ومستمر.

إنما الحزن، في هذا العمل، ليس عرضاً بل هو جزء بنيوي من القصيدة، أو من الذات، حيث لا تحتمي الشاعرة بمفردات العزاء بل تتماهى مع وجعها لتغدو كائناً قابلاً للذوبان، لا للشفاء.

“أموت حيةً

وأموت وأنا أبتسم في الخفاء

وأكثر الأحيان أموت وأنا أحلم” ص 47″

هنا تتوالى أشكال الموت بوصفها طبقات، لا نهاية. الحزن لا يُطرد، بل يُسكن، ويُربّى داخل الذات حتى يغدو مكوناً منها، فيما لا تسعى القصائد إلى الانفلات منه بل إلى تملّكه. فالموت ليس قفلاً للقصيدة، بل الباب الذي يفتحها. إنها تموت لا لتفنى، بل لتعاود بناء ذاتها من هشاشتها.

من هنا فإن العلاقة مع الزمن في هذا الديوان لا تُختزل في ساعات وأيام، بل تُفكك بوصفها كائناً يتحرك داخل الذات.

“سنةٌ وتمرُّ

كالمجدافِ تغرف لوني

وتضحيني سراباً

تصفّق الصواري لعجافي” ص 58

تُسلب الذات لونها، إذ يغدو الزمن آلة تفتيت، لا عبور. المجداف لا يقود إلى برّ، بل يُغرف منه الوجود، بينما تتحول الأعوام إلى فصول من التلاشي. اللون- بوصفه علامة حياة- يُنزَع، ليترك الإنسان في مواجهة سراب صورته، أو ما تبقى منها.

وما إن تتلاش الحدود بين الداخل والخارج، حتى تنزاح اللغة إلى مستوى صوفيّ، ليس بالمعنى الديني بل بوصفها تجربة محو وهدم وإعادة تركيب. وهكذا يظهر الصمت لا كخلفية، بل كطرف في الصراع، وخصم لا يُرى.

“وحيدةً أنازع الصّمت

كي تدلف علّي جماجم فارغةٌ حنكتها

في اختيارِ سببٍ لمناجاتي” ص 66

الصمت هنا ليس غياباً، وإنما مجرد فائض حضور، إذ إنه وخلال محض لحظة يتوقف فيها الضجيج الخارجي وتتهادى الهواجس. الجماجم- كصورة مفجعة- ليست سوى انعكاس لذوات مفلسة من الشعور، تحاول أن تخلق سبباً لكلام قد لا يفضي إلى شيء. وهو رهان قصيدة لا ترغب بالبوح، بل بمساءلته.

كما إن اللغة نفسها، حين تُعاد إلى أصلها الحسيّ، فهي تتحول إلى أداة مساءلة. وبدهي، أن المفردات لا تصف عمق الشعور، بل تستدعيه. وهكذا فإن الجمل تتشكل في المختبرالشعري من المفردات كمن يكوّن ذاته من تفاصيل وشذرات التشظي!

“كنت أسهل من بحّة رمل

على مسامع أسطول من المراهَنات

نال منيّ الإعصار

كومضة مستعارة من فم الغد” ص 74

نجوى وأنين الرمل لا يُسمع عادة، لكنه هنا يتحول إلى مصدر صوت، كما إن الإعصار يتحول إلى غاصب. في الوقت نجد فيه الرهان مهمشاً، لا كما هو مرجو منه. وهكذا يغدو الغد فماً، لا زمناً. كل شيء يُعاد إلى حواسه، لكن بتركيبة مقلوبة.

انطلاقاً من هذا نجد أن الطفولة في هذا الديوان ليست ماضياً، بل مساحة خسارة مستمرة. والحنين لا يطلب العودة، بل يفكك سلسلة خساراته.

“أشتاق طفولتي التي غادرتني دون وداع

وأنا أصنع الدمى من الطين” ص 38

الدمى هنا ليست لعباً، بل محاولات للتماسك. الطين ليس خامة، بل محاولة تذكير بمادة الخلق الأولى. إنها لحظة براءة الخلق التي يُستعاد منها كيان الشاعرة لا كبكاء وإنما كإعادة بناء.

وحيث تتأمل الذات هذه الرحلة، تصل إلى ذروة التكوين: الهشاشة كأرض، والعزلة كمملكة. لا تبحث عن ملاذ خارجي، بل تستوي في نفسها.

“أنا هي جنتي ومقامي

وعزلتي هي أرض نجت من المكائد” ص 101

لا تودع القصائد قارئها هنا، بل تضعه على عتبة عزلتها، وجهاً لوجه. فالعزلة ليست هروباً لكنها بوابة النجاة الوحيدة. كما لا تعني هذه النهاية خاتمة، إلا إنها تكثيف لطريق لم يعد يطلب رفقة.

وهكذا، لا تُقرأ قصائد هيڤين العلي كمشاهد شعورية متفرقة، بل كبنية قائمة على التشظي، كل نص لا ينفصل عن كل ما حولها، وهو يعيد تكوينه. أما اللغة، فهي خيط النجاة، والصمت، هو ما يمنحها هذه القوة.

وقد ضم الديوان 42 نصاً شعرياً، من عناوينها: “فصل الندى”، “نبوءة الرمل”، “غرفة الحجر”، “سماء السراب”، “تمارين النسيان”، “أيقونة العزلة”. وهذه العناوين لا تُختار كمجرد دلالة، بل كبنية، كل منها يشير إلى مكون من مكونات التجربة – الندى، الرمل، الحجر- عناصر تتكرس لا كمجاز، وذلك لأنها- في الأصل- نواة حالة شعرية.

أما الإيقاع، فليس إيقاع الوزن الخارجي التقليدي، لأنه إيقاع داخلي نابع من تكرار الصور، ومن استدعاء مفردات بعينها ضمن سياقات متبدلة. الجملة تنمو ككائن حي، تتنفس، تنتظر، تتورط.

هذا العمل الشعري- في أول محاولة رسم لملامحه – لا يطلب من قارئه تصنيفاً، لأنه نتاج حالته. وحدته. عزلته، ما يدفعه للانشغال بمد جسوره إليه، من الجهات كلها. ولهذا كله، فهو لا يطرح “موضوع العزلة” ذاتها، عندما يضع القارئ في داخل المشهد، وفق إمكانات أدواته، من دون أية زخرفة وضجيج. وهذا- تحديداً- من وجهة نظر هذه القراءة يجعل نصوص المجموعة تتشبث بعالمها، ولا تستعير سواه. وهذا، وحده، يكفي الناصة والنصوص، في آن واحد.

One Response

انكسارات الذات وتراكماتها

• انكسارات الذات تشير إلى التجارب الصعبة التي قد يمر بها الشخص، والتي يمكن أن تؤدي إلى إعادة تقييم الذات والنمو الشخصي.

• تراكمات هذه التجارب يمكن أن تشكل الشخصية وتؤثر على كيفية تعامل الشخص مع نفسه ومع الآخرين.

مفهوم هندسة الذات

• هندسة الذات هي عملية بناء أو إعادة بناء الذات من خلال التجارب والخبرات.

• يمكن أن تشمل هذه العملية تغييرات في القيم والمعتقدات، بالإضافة إلى تطوير المهارات الشخصية .

أهمية العزلة في هندسة الذات

• العزلة توفر الفرصة للشخص للتأمل في نفسه وتحديد أهدافه وقيمه.

• يمكن أن تساعد العزلة في تطوير الوعي الذاتي، والذي يعد أساسياً للنمو الشخصي والتحسين المستمر.

يبدو أن مجموعة “على هامش العزلة” لهيڤين العلي تقدم رؤية فريدة حول كيفية تأثير العزلة في تشكيل الذات وتراكماتها. يمكن أن تكون هذه المجموعة أداة قيمة لمن يبحثون عن فهم أعمق للذات والعلاقات.