فراس حج محمد (خاص)

تكتسب الكلمة دلالة خاصة عندما يكون كاتبها خلف القضبان، حيث تتحول من أداة للتعبير إلى فعل وجودي بحد ذاته. وفي السياق الفلسطيني، تطورت هذه العلاقة بين الأدب والسجن لتصبح ظاهرة فريدة من نوعها، كما يوثقها الكاتب حسن عبادي في كتابه الجديد “احتمالات بيضاء- قراءات في أدب الحرية الفلسطيني“.

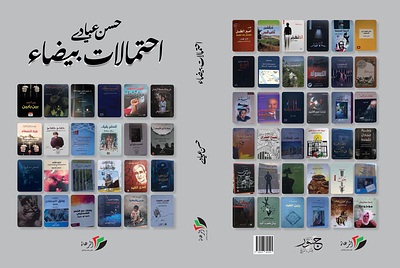

صدر الكتاب مؤخرا عن دار الرعاة للدراسات والنشر وجسور ثقافية في رام الله وعمّان، وحرّره الكاتب فراس حج محمد، وصمم غلافه الفنان الفلسطيني ظافر شوربجي، ويشتمل على قراءات نقدية انطباعية قدمها الكاتب المحامي الحيفاوي حسن عبادي في مجموعة من الكتب التي ألفها كتّاب أسرى، أو كتب نقدية تناولت أدب الأسرى أو وثّقت له، ليكون هذا الكتاب مرجعا أساسيا في أدب الأسرى الفلسطينيين المعاصرين، فكثير من هؤلاء الكتاب كتبوا كتبهم داخل المعتقلات، وخرجت إلى النور وإلى القراء ومبدعوها خلف القضبان، وتجاوز عددها الستين كتابا منوعا بين السرد والشعر والدراسة البحثية.

لا يقدم الكتاب- الواقع في (285) صفحة من القطع الكبير- قراءات نقدية فحسب، بل هو جزء من مشروع توثيقي مستمر بدأه صاحبه بكتاب “الكتابة على ضوء شمعة 2022″، ليتبعه كتابان آخران: “يوميات الزيارة والمزور 2024″، و”زهرات في قلب الجحيم 2024”. هذه الحلقات الأربع، تشكل سلسلة متصلة تهدف إلى توثيق تجربة الأسرى كجزء من الذاكرة الوطنية، وهو مشروع ممتد منذ سنوات، وقد بدأه الكاتب عبادي منذ عام 2019 مع بداية زياراته للأسرى الكتّاب في سجون الاحتلال.

إن التمييز المحوري الذي يقترحه المؤلف، وهو محامٍ من مدينة حيفا، بين مصطلحي “أدب السجون” و”أدب الحرية” ليس مردّه التفضيل اللغوي لمصطلح على آخر، بل يحمل تحولا فكريا وفلسفيا عميقا، إذ يرى محرر الكتاب “فراس حج محمد” أن “أدب السجون” العربي غالبا ما يصف أدبا يدعو إلى اليأس وتثبيط العزائم وزرع الخوف، بينما “أدب الحرية الفلسطيني” هو غصن وارف من أدب المقاومة الذي يهدف إلى شحذ همم المقاوم والمعتقل. يعكس هذا الأدب “فلسفة التحدي” ويؤكد ضرورة المقاومة حتى وإن كان الثمن باهظا، سواء أكان سجنا أم نفيا أم قتلا. يرفض هذا التمييز الرؤية الاستسلامية ويؤكد أن السجن ليس نهاية المطاف، بل هو ساحة أخرى للنضال الفلسطيني الممتد تاريخيا، وجغرافيا، والمتعدد في أشكاله. هذا التحول الفكري لدى المؤلف، يعكس وعيا متزايدا لدى الأسرى أنفسهم بأهمية السردية المقابلة للسردية المهيمنة للاحتلال الصهيوني، وتوج هذا التحول بمشاركته في تنظيم “مؤتمر أدب الحرية” في عمان عام 2025.

إن تجربة الأسير داخل السجون الإسرائيلية لا تقتصر على الألم الجسدي، بل تتجاوز ذلك لتشمل صراعا نفسيا مع مفهوم الزمن نفسه. يوثق أدب الأسرى مفهوم “الزمن الموازي” الذي يعكس كيف يتوقف الزمن داخل الزنزانة بينما يستمر في العالم الخارجي، مما يخلق شعورا عميقا بالانفصال والغربة. يُعبر الأسير وليد دقة، على سبيل المثال، عن هذا المفهوم في نصه “الزمن الموازي”، هذه التجربة الزمنية ليست أداة أدبية وحسب، بل انعكاس نفسي عميق يجسد محاولة الأسير للتكيف مع ثبات المكان وروتين الحياة داخل المعتقل.

تتحول الكتابة في هذا السياق إلى الوسيلة الوحيدة للأسير لمواجهة العزلة القسرية والتهديد بالنسيان. إنها محاولة لتأكيد الذات والهوية في مواجهة سياسات السجان التي تسعى إلى صهر الوعي وتدمير الأسير نفسيا. يؤكد عبادي أن الأدب يمنح الأسير متنفسا لتكون كما وصفها في كتاب “يوميات الزيارة والمزور “متنفساً عبر القضبان”، يجعله يحلق ليعانق شمس الحرية، ويدفعه إلى الحلم بالتحرر والحرية. تتخذ هذه المقاومة الكتابية أشكالا رمزية عميقة تُعبر عن الإبداع في مواجهة القهر، وتُشكل منظومة متكاملة لـ”أدب الحرية”.

اشتمل الكتاب على مجموعة من (الموتيفات) التي تكررت في الكتاب في قراءات نقدية متعددة لكتب الأسرى وإبداعتهم النصيّة، ومن هذه الموتيفات المرتبطة بالتجربة السجنية والكتابية معاً:

الكبسولة: ويظهر كرمز للإبداع والمقاومة في رواية “الكبسولة” للأسير كميل أبو حنيش. يوضح النص كيف يبتكر الأسرى وسائل لنقل مخطوطاتهم خارج السجن، مثل الكتابة على أوراق السجائر الشفافة ولفها بإحكام لتصبح بحجم الكبسولة، ثم ابتلاعها أو إخفائها بطرق أخرى. هذا الرمز يجسد فلسفة “الحياة تولد من رحم الموت”، حيث تتحول الكتابة السرية إلى أمل في التحرير والنشر.

النطفة المحررة: ويُعد من الرموز القوية التي تبرز الأمل في المستقبل والقدرة على تجاوز قيود الأسر. يرى الأسرى أن إنجاب الأبناء هو كسر لإرادة الاحتلال وإعلان عن الاستمرارية في الحياة والنضال. يصبح هذا الموتيف رمزا للخلود في وجه الموت القسري والغياب الطويل، ولم تبتعد الكتب التي يؤلفها الأسرى من أن تكون هي أيضا “نطفا محررة” باستعارة بالغة الدلالة على أهمية الكتابة التي توازي إنجاب الأطفال، استمرارا للحياة والنضال.

الصبر والصمود: يتمحور أدب الحرية حول الصبر والصمود كفلسفة أساسية. يوضح الكاتب كيف أن هذا الأدب لا يدعو لليأس، بل يغرس في الأسرى والمقاومين “فلسفة التحدي” وأن المقاومة لا بد منها مهما كان الثمن. يرمز الصبر في هذا السياق إلى الإرادة الصلبة واليقين بعدالة القضية الفلسطينية على المستويين الشخصي كقرار فردي وعلى المستوى الجماعي داخل التنظيم السياسي أو من خلال الجماعة الأشمل (الشعب الفلسطيني)، حيث يرى الأسير أحمد سعدات أن تجربة العزل كانت عاملا موحدا للأسرى نتيجة لصلابة صمودهم.

هذه الموتيفات والرموز كانت تشكل استراتيجيات بقاء نفسية وثقافية. فالأسير يعيش في “زمن موازٍ” يتطلب منه ابتكار أدوات مثل “الكبسولة” لكسر عزلته، بينما يظل الأمل في “النطفة المحررة” هو النتيجة الوجودية لهذه المقاومة، مما يشكل معا منظومة متكاملة لـ”أدب الحرية”، من هذه الموتيفات العامة الأساسية جاء عنوان الكتاب “احتمالات بيضاء” التي تشير إلى الأمل والحلم بغد أجمل.

إن أدب الأسرى الفلسطيني، كما يوثقه عبادي، يتجاوز مسألة توثيق معاناة القهر الخارجي، ليصبح ساحة لنقد ذاتي عميق يطال المؤسسات الفلسطينية نفسها. يعكس هذا النقد نضجا سياسيا غير مسبوق، حيث يرفض الأسرى الاكتفاء بلوم الاحتلال فقط، ويمارسون نقدا قاسيا يمنح أدبهم مصداقية وقوة تاريخية.

يُعد نقد السلطة الفلسطينية والتنسيق الأمني من أبرز الموضوعات التي يتناولها أدب الحرية الفلسطيني في تلك الكتب التي تناولها كتاب “احتمالات بيضاء“. يُسلط الأسرى الضوء على “التنسيق الأمني” الذي يعتبرونه خيانة لنضالهم، ويصفون كيف أن هذا التنسيق خدم الاحتلال في ملاحقتهم واعتقالهم. تتحدث روايات مثل “أمير الظل” لعبد الله البرغوثي عن “قوات جهاز الفساد والإفساد الفلسطيني” وكيف قامت باعتقاله ونهب أمواله قبل تسليمه للاحتلال. كما يصف كتاب “النذير… الخروج إلى الجهاد” لفهد صوالحي، التنسيق الأمني بأنه “آفة” تعيق المقاومة.

يضيء أدب الأسرى كذلك على الترهل التنظيمي والانقسامات الداخلية التي زعزعت استقرار الحركة الأسيرة. ويوجه بعض الأسرى انتقادات لاذعة للفصائل، مثلما يذكر الأسير إبراهيم أبو صفيّة، حيث انحصرت الهيئات الإدارية والتنظيمية قبل 7 أكتوبر في أيدي فصائل معينة، مما أدى إلى نشر الفتنة وزعزعة الاستقرار. يظهر هذا الترهل في كتاب “كيف ننجح” للأسير ياسر أبو بكر الذي يحلل النمط القيادي السائد في حركة فتح ويقترح حلولا لتطويرها ورفع مكانتها. يؤكد هذا النقد أن الانقسام الداخلي هو أحد أكبر التحديات التي تواجه الحركة الأسيرة والشعب الفلسطيني.

كما يتحدث العديد من الأسرى بمرارة عن استغلال معاناتهم لتحقيق مكاسب شخصية ومالية. يشير الأسير سامر عصام المحروم في كتابه “ليس حلما” إلى أن “بعض السياسيين استثمروا عذابنا لتحقيق مكاسب مادية وملء حساباتهم في المصارف والبورصة”. هذه الظاهرة، كما يراها قتيبة مسلم في كتابه “بقايا زنزانة”، تعكس فسادا يتغلغل في بنية العمل الوطني، حيث يسعى البعض إلى تحقيق ثروات مالية من وراء قضية الأسرى. يعتبر هذا النقد من “الداخل” شهادة تاريخية لا يمكن تجاهلها، حيث ينقل القضية من مجرد صراع خارجي إلى تفكيك شامل لكل أشكال الخذلان والفساد، مما يجعل قضيتهم مرآة للواقع الفلسطيني بأكمله.

يُقدم الكتاب شهادات مروعة عن سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي يمارسها الاحتلال، خاصة في سجن الرملة، المعروف بأنه “مسلخ”. يوثق كتاب “لماذا لا أرى الأبيض؟” للأسير راتب حريبات قصصا حقيقية عن أسرى مرضى يعانون من أمراض خطيرة مثل السرطان والفشل الكلوي والشلل، ويُتركون للموت البطيء. يسرد الكتاب حالات مؤلمة مثل الأسير جعفر عوض، الذي أصيب بمرض نادر أدى إلى تساقط أسنانه وشحوب وجهه. كما يصف معاناة الأسرى الأطفال مثل أسامة زيادات الذي أصيب برصاصة في صدره وقدمه، ونقل إلى “مسلخ الرملة”. ويُشير الكتاب إلى أن الأطباء في هذا السجن يرتدون زي مصلحة السجون بدلا من الزي الأبيض، رمز النقاء والأمل، مما يعكس تحول المستشفى إلى أداة للقمع، فينفذون إرادة مصلحة السجون الصهيونية.

تُعتبر رواية “قبة السماء” لإبراهيم سلامة التي كتبتها زهرة عبد الجليل الكوسى، رصدا بانوراميا لحياة هذ المناضل، وتوثق الرواية معاناته منذ تهجيره من قريته “أم الزينات” عام 1948، وحياته في المنافي، ثم انخراطه في العمل الفدائي، واعتقاله في سجون الاحتلال. كما تُصور الرواية معارك الأسرى اليومية وإضراباتهم عن الطعام، وتُبعد القراءات عن إصدار أحكام نقدية مطلقة، وتكتفي بتحليل البنية النصية واستعراض المسائل الفكرية دون كبير اهتمام بالنواحي الفنية. تُظهر الرواية كيف أن قصة إبراهيم سلامة هي قصة الإنسان الفلسطيني المقاوم، وتُلقي الضوء على قضية “النسيان” التي يتعرض لها المناضلون، مؤكدة ضرورة توثيق سيرتهم لتكون عبرة للأجيال.

تخرج رواية “خسوف بدر الدين” لباسم خندقجي عن المألوف في أدب السجون، حيث يبتعد خندقجي عن الكتابة عن تجربته الشخصية في الأسر، وبدلا من ذلك، يتناول قصة بدر الدين الذي يفقد ذاكرته في محاولة للبحث عن هويته. يصف الكاتب السجن كفضاء اختياري يمكن أن يُنقذ بطله من التيه والضياع. تلجأ الرواية إلى السخرية السوداء، وتُصور الواقع العربي كواقع يعاني من العجز والهزيمة، حيث يتحول الإنسان إلى مجرد “قطيع من الغنم”. تُقدم الرواية نظرة فلسفية عميقة عن السجن كفكرة طوعية يعيشها الإنسان العربي،

في حين تعتبر رواية “زغرودة الفنجان” لحسام شاهين “صفعة مؤلمة”، حيث تتناول مواضيع حساسة مثل الخيانة والعمالة لدولة الاحتلال، يكسر شاهين بذلك الأنماط التقليدية في أدب المقاومة التي غالبا ما تركز على البطولات فقط. تُصور الرواية الصراع الدائم بين المقاومين البواسل وعملاء الاحتلال. يُظهر الكاتب مسؤولية المقاوم الفلسطيني تجاه أبناء شعبه، ويُظهر سعة صدره في احتواء ضعاف النفوس الذين وقعوا في شراك المخابرات. تُقدم الرواية قراءة عميقة لبعض الوجوه البشعة في المجتمع، وتُؤكد أن “الأديب يعيش أكثر من السياسي”.

أما رواية “حكاية سر الزيت” فيمكن أن تعدّ نموذجا فريدا لأدب الأطفال الذي يكتبه الأسرى. يروي الكتاب قصة نطفة وليد دقة المحررة التي أطلق عليها اسم “جود”. تصبح هذه الرواية وسيلة للوالد الأسير للتواصل مع ابنه “جود” والتغلب على المنع الأمني. يرمز “سر الزيت” إلى إرث المقاومة والهوية التي يورثها الأسير لأبنائه، مما يكسر قيود السجان ويوثق استمرارية النضال من جيل إلى جيل.

تُعتبر هذه الشهادات والقصص الفردية التي اشتملت عليها الكتب السابقة وغيرها مما جاء في كتاب “احتمالات بيضاء” أدوات أدبية تُجرد السجن من قسوته، وتُؤنسن تجربة الأسير. كل قصة، سواء كانت عن الإهمال الطبي أو عن البحث عن الهوية، تصبح مرآة تعكس أبعادا أكبر من المعاناة، وتتحول إلى نداء استغاثة وشهادة للتاريخ.

إن قضية الأسرى ليست قضية فردية، إنما قضية مجتمعية وثقافية متكاملة تعتمد على وجود جسر يربط بين الكلمة المحررة داخل السجن والقارئ في الخارج، لذا فقد لعبت المبادرات المختلفة دورا محوريا في توثيق ونشر هذا الأدب، ومنها مبادرتا الكاتب حسن عبادي “من كل أسير كتاب” و”لكل أسير كتاب”. وتتسم هاتان المبادرتان بأنهما مبادرتا”دعم وإسناد”.

تُعتبر مبادرة “من كل أسير كتاب” التي أطلقها عبادي على صفحته في فيسبوك، والتي نشر من خلالها فقرات تعريفية قصيرة لـ 28 كتابا من كتب الأسرى، خطوة مهمة في توثيق ونشر هذا الأدب. كما لعبت مبادرة “لكل أسير كتاب” دورا في إيصال آلاف الكتب من خارج السجن إلى داخله، مما ساهم في تعريف الأسرى بالكتّاب الفلسطينيين والعرب وأعمالهم. ولم يقتصر دور هذه المبادرات على النشر فحسب، بل امتد ليشمل تنظيم ندوات ثقافية لمناقشة كتب الأسرى بالتعاون مع مؤسسات مثل “رابطة الكتاب الأردنيين” و”مركز يافا الثقافي” و”منتدى المنارة للثقافة والإبداع”، وساهم في تلك الأنشطة الثقافية الوطنية كتّاب ونقاد من فلسطين والعالم العربي.

يواجه الأسرى تحديات كبيرة في عملية الكتابة والنشر. فبالإضافة إلى ظروف الأسر القاسية وغياب أدوات الكتابة، يواجهون صعوبات في إخراج مخطوطاتهم عبر أسوار السجن، كما يواجهون صعوبات في إيجاد ناشر يتبنى إصداراتهم. يُشير الكاتب إلى أن بعض المؤسسات الداعمة تمارس التسويف والمماطلة، أو الابتزاز العاطفي والمالي. هذا النقد يمنح أدبهم قوة ومصداقية، حيث يُظهر أن الصراع ليس فقط مع الاحتلال، بل أيضا مع كل أشكال الخذلان والفساد التي تستغل قضيتهم. يبرز هذا النقد حاجة ماسة إلى عمل مؤسسي أكثر فاعلية وصدقا، وأن “الدعم المستدام” هو الحل الوحيد لضمان استمرارية هذا الأدب.

إن “أدب الحرية الفلسطيني” يتعدى كونه “أدب متعة” وتسلية، إلى كونه شهادة حية، وفلسفة وجودية، ومشروع نضالي متكامل يهدف إلى مواجهة السجان ليس بالبندقية فقط، بل بالكلمة والإبداع. ويعكس هذا الأدب تحولا في الوعي، حيث يرفض الأسير أن يكون ضحية، ويصر على أن يكون فاعلا ومؤثرا من خلال كتاباته.

لقد أظهرت المادة البحثية كيف أن الأسرى يوثقون معاناتهم، ويُقدمون نقدا ذاتيا لواقعهم، ويُجددون الأمل في التحرر، مما يجعله أدبا متفائلا رغم قسوة الظروف.

ومن خلال ما جاء في الكتاب من تحليل نصي وسياقي فإنه من الممكن استخلاص عدة توصيات لضمان استمرارية هذا الأدب وقوة حضوره في الثقافة الفلسطينية الفاعلة على المستوى الإنساني والنضالي:

توثيق شامل لقصص الأسرى: يجب على المؤسسات الثقافية والوطنية أن تُكثف جهودها لتوثيق كل قصص وحكايات الأسرى، خاصة الأجيال الجديدة، لأن “لكل أسير حكاية”، كما يصرّ المؤلف على سرد هذه القصص والحكايات، ويطلب من الآخرين كتابتها لتوثيقها.

تدويل قضية الأسرى: يجب على القيادات الفلسطينية أن تعمل بجدية على تدويل قضية الأسرى قانونيا ودبلوماسيا، وأن تُسلط الضوء على الإهمال الطبي وسياسات القمع الممنهجة، وأن تُفعّل دور الجاليات والمؤسسات الفلسطينية في الخارج. وهذه قضية شغلت المؤلف كثيرا، ودعا إليها من خلال الحملات الدولية والمؤتمرات العالمية التي شارك في تنظميها لأن تكون قضية الأسرى حاضرة في النقاش الدولي الحقوقي والإنساني والسياسي كذلك. وخاصة من خلال عضويته في “التحالف الدولي لمناصرة أسرى فلسطين” والمشاركة بفعالية في أنشطته في هذا المجال، سواء في عقد الندوات أو المحاضرات وتنظيم المؤتمرات خارج فلسطين.

دعم مستدام لـ”أدب الحرية”: يجب ألا يقتصر دعم الأسرى على “الفزعات الموسمية”. كما يصفها عبادي في الكتاب، بل يجب أن يكون هناك دعم مستدام، مادي ومعنوي وثقافي، لمساعدة الأسرى على الكتابة والنشر، وضمان أن تصل كلماتهم إلى أكبر شريحة ممكنة من القراء.

تجاوز الانقسامات وتوحيد الجهود: يجب على جميع الفصائل والمؤسسات أن تتجاوز الانقسامات وأن توحد جهودها حول قضية الأسرى، وأن تتبنى هذا الأدب كبوابة لتوحيد السردية الفلسطينية، ويفتح كتاب “احتمالات بيضاء- قراءات في أدب الحرية الفلسطيني” كوّة ضوء ساطعة للتعريف بقضايا الأسرى، قبل التعريف بأدبهم، والاعتناء بمعاناتهم قبل الاحتفاء بأساليبهم الفنية وإبداعاتهم الكتابية.

إن هذا الأدب هو كفاح من نوع آخر، وهو إعلان بأن الأمل لم يمت خلف القضبان. وكما يُشير الكاتب في إهداءاته، فإن هذه الفسيفساء لم تكتمل بعد، وأن كل كتاب جديد يُضاف إليها هو حجر آخر يُبنى في صرح الحرية الذي لا بد من أن يكتمل يوما ما.