فراس حج محمد| فلسطين

تثيرني أحياناً في بعض الكتب عتباتها التمهيدية، من الغلاف وتصميمه، وما كتب عليه في الواجهة وفي الخلفية (التظهير)، والعتبات النصيّة التمهيدية: العنوان، والإهداء، والاقتباس الاستهلالي، وأية ملحوظات أخرى، تسبق الدخول إلى عالم الرواية أو بنيتها النصيّة.

تقول هذه العتبات الشيء الكثير، وتدرس ضمن المنهج البنيوي على أنها “نصوص موازية محيطة”، لها ارتباط عضوي بالعمل الإبداعي الذي تحيط به، ويدلّ على تكامل الصنعة الأدبية، وقدرة من يعمل على هذا العمل؛ الكاتب والنشر، والمحرر (إن وجد) على الاهتمام بالتفاصيل الموحية بفنية هذا العمل، ورسائله المباشرة وغير المباشرة، سواء أكانت رسائل وعظية أخلاقية أم سياسية فكرية، وصولا إلى الرسائل الفنية. فلا عمل أدبي أو فني يخلو من نوع واحد على الأقل من هذه الرسائل.

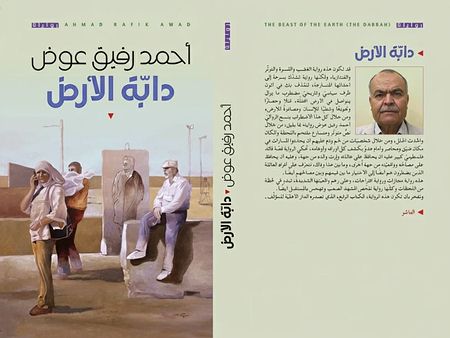

وفي رواية الدكتور أحمد رفيق عوض الجديدة الموسومة بعنوان “دابة الأرض” ستحمل العتبات أفكاراً مهمة، وتدلّ على إشارات لها قيمتها النصية، وهذه العتبات هي: الغلاف بواجهتيه وما اشتمل عليه من كتابات وصور، ثم تأتي الآية المقتبسة، يتلوها “ملاحظة فائقة الأهمية”، وأخيراً الإهداء.

أولاً الغلاف:

- الواجهة الأمامية: ينتمي الغلاف إلى تلك “الشخصية البصرية” التي تحافظ على وجودها دار النشر في كل الكتب التي يصممها مصمم الدار، وأصبح “هوية” معروفة، يستطيع الناظر إليه أن يلمسه، والقارئ أن يتحسسه في طبيعة الغلاف الورقي، وسهولة انسيتباته اللونية وتنغماتها، حتى لو احتشد الغلاف بالكثير من “العلامات” أو “الإشارات”.

تشتمل الواجهة الأمامية على اسم المؤلف باللغة الإنجليزية في الحافة العليا للغلاف، وعلى يسار الاسم كتب بزخرف مميزة لخط اسم المؤلف الإنجليزي كلمة “رواية” التي تبيّن النوع الأدبي الذي ينتمي إليه الكتاب، وبذلك تؤسس الدار إلى “عقد قراءة” بينها وبين المتلقي، وبين المتلقي وبين الكاتب، وهذا يعني أنها تقدّم له نصّا متخيلاً، مشغولاً بتقنيات الرواية، فسيقرأ إذاً حكاية بشخصياتها وأحداثها وصراعاتها الخارجية والداخلية، هذا الصراع الذي يفترض بيئة روائية وزماناً لهذه الأحداث، لأنه لا رواية دون هذه العناصر الأساسية للفن الروائي، ثم يعاد كتابة اسم الروائي بخط كبير واضح يحتل المسافة العرضية للواجهة الأمامية في جزئها العلوي بخط أسود، وتحافظ الدار كذلك على طبيعة الخط الذي تستخدمه في رسم اسم المؤلف في الأعمال التي تصدر عنها.

وبطبيعة الحال سيحتل العنوان “دابة الأرض” محلّاً ظاهرا تحت اسم المؤلف بلون مغاير أكبر وغامق، بحيث يصبح منافساً في وضوحه البصري لاسم المؤلف نفسه بالنسبة للناظر إلى الغلاف، ما يعني- وهذا من طبيعة الأشياء ومنطقها- أن العنوان هو المقصود أولاً قبل المؤلف، وإن جاء المؤلف أولا في الكتابة، وكتب مرّتين على الغلاف، إلا أن وعي المتلقي يتجه أولا نحو العنوان، ومن ثم يهتمّ بالمؤلف. وسأعود إلى العنوان مرة أخرى لمناقشة دلالته النصية في موضع آخر من هذه المقالة.

يلي العنوان في منتصف المسافة يمينا ويسارا في واجهة الكتاب المثلث الأحمر المقلوب، وكأنه رأس سهم قاعدته إلى أعلى ورأسه إلى أسفل، وقد أصبح هذا المثلث معروفاً في الحياة السياسية الفلسطينية شعاراً لأعمال المقاومة الفلسطينية في غزة، ويظهر في تلك الفيديوهات التي تبثها المقاومة من استهداف جنود الاحتلال ومركباته بعد الاجتياح البري لقطاع غزة في حرب الطوفان الحالية. وسيكتشف القارئ أنّ أحداث السابع من أكتوبر متحكمة في السرد بشكل فاعل ومفصلي، وهذا ما بينتُه في قراءة سياسية أخرى للرواية، فجاء هذا المثلث رمزاً بصريا لهذه الأحداث، رمزا مكثفاً دالا وواضحاً، وله علاقة بمفهوم الدابة كما وضحته عند الحديث عن الخطاب السياسي.

وفي الجزء الأسفل من الواجهة الأمامية للغلاف ثمة لوحة يظهر فيها خمسة أشخاص، أحدهما بعيد يبدو أنه يمشي ومتجه بوجه نحو هدف معين، وأربعة أشخاص آخرين يحتلون اللوحة، واحد منهم مرسوم على مسلة حجرية كأنه نصب تذكاري لا تظهر له ملامح وجه، يبدو النصب شبيها بالأحجار المستطيلة التي يضعها الاحتلال على الطرق لإغلاقها، وهي ليست المكعبات، حجر مستطيل ذو سمك معين متصل فيه من الأعلى حلقة حديدية، لا تبدو واضحة ملامح هذا الشخص المرسوم على الحجر، بل بدا كأنه ظل، وأما الثلاثة الآخرون فبدوا أوضح في ملامح الوجه والملابس، أحدهما يلبس قبعة ويجلس على قطعة حجرية تشبه أيضا السواتر الاحتلالية على الطرقات لكنها تختلف عنها بالحجم، فهذه عرضية، أما الأولى فكانت طولية. يرتدي هذا الشخص ملابس متسخة، أما الآخران فامرأة بلباس عصري مع غطاء الرأس ومشغولة بالتحدث على الهاتف، وتخفي نوعا ما وراءها شاب لا يظهر كامل وجهه، لكنه ليس ظلاً.

هؤلاء الأشخاص الخمسة قد يشيرون إلى شخصيات الرواية الفاعلة وهم أبو الناجي وعائلته، وطبيعة أدوارهم، وهذا تمثيل رمزي للشخصيات لا انعكاس حرفي لوجودهم الروائي، وذلك لأن أبو الناجي وأولاده كانوا “سبعة” وليسوا خمسة.

ربما أشارت صورة الرجل الظل الذي ينتصب على “المسلة الحجرية” إلى الراحل أبو الناجي، فلم يعد موجودا في الرواية وإن افتتحت به، دخل في غيبوبة مرض الموت، وما لبث أن فارق الحياة، لكنه بقي حاضرا في الرواية بشكل كبير، لأن ثمة أبناء له، مثله، يتابعون طريقه بصورة أو بأخرى، ويريدون تقاسم أمواله وما تركه من عقارات، فلم تستطع العائلة التخلص من شبحه الراقد في القبر، كما أنه ظاهر بنصف ظهور على الغلاف؛ كونه ظلاً، فهو بهذا الاعتبار شخصية محورية وأساسية في توجيه الخطاب الروائي برمته، وكونه مرسوماً على حجر ثابت يعطيه هذه المركزية التي ليست لأحد من أبنائه أو بناته.

وربما أيضاً رمز الشخص البعيد عنهم في الخلفية في أقصى الحافة اليمنى للغلاف، السائر نحو هدف بعيد عن الآخرين، الأخ الأصغر في العائلة، المدعو كفاح الذي لم يختر أن يكون “سنّاً في دولاب السلطة” بل اختار نهج المقاومة، واعتباره بعيداً وفي خلفية المشهد البصري يعني أنه لا يحوز الاهتمام نفسه في الرواية على مستوى الأهمية والحدث والفعل على الأرض، كما أنه ظلّ بالفعل بعيدا عن إخوته، ولم يجتمع معهم إلا قليلاً، فظل مشغولا بالمقاومة ومتخفياً، بل انتهت الرواية بمصير مجهول له.

تجمع هؤلاء الأشخاص أرضية للوحة ذات لون قريب من الصفرة، أو ما بين الأصفر والبني، ساكنون في أماكنهم، وثباتهم في المكان ربما أشار إلى عدم الفاعلية، ويحمل نوعا من الانتقاد الأولي لهؤلاء وما يمثلونه من نهج سياسي في الحياة الفلسطينية.

- الواجهة الأخيرة للغلاف: ثمة عناصر مكررة على هذه الوجهة: اسم الكاتب باللغة الإنجليزية، وتصنيف العمل، والعنوان والمثلث الأحمر، لكنه متجه هذه المرة نحو اليسار، وورد مرة أخرى في أسفل الغلاف مع الإشارة إلى كلمة “الناشر” المكتوبة باللون الأحمر، لقد تحول المثلث الأحمر من رمزيته السياسية إلى مجرد إشارة وعلامة أشبه بعلامة ترقيم تشير إلى غيرها، ولا تستقل بمعنى في ذاتها.

كما يظهر على الواجهة الأخيرة صورة للمؤلف أحمد رفيق عوض، صورة تعريفية، تشبه صورة البطاقة الشخصية، ويحيط بالصورة من اليسار والأسفل نصّ منسوب إلى الناشر يقدم لمحة عن الرواية، تهدف إلى التعريف بالمتن الروائي وتقدم خطوطه العريضة، كما يشير إلى علاقة الدار بالمؤلف، وترتيب الرواية ضمن قائمة الإصدارات التي نشرتها للكاتب، مع تعزيز حضوره مع الدار بشيء من الافتخار والاعتزاز كونه واحدا من الكتاب الذين تنشر لهم الدار إبداعاتهم، بأن تكون هذه الرواية الكتاب الرابع الذي تصدره للمؤلف.

ثانياً: العنوان “دابة الأرض”

يشكل العنوان عتبة مهمة من عتبات العمل الأدبي، وأشرت أعلاه إلى تميّزه في الحضور البصري على الغلاف. أما العنوان ذاته “دابة الأرض” فله إحالات ثقافية متنوعة، أهمها الإحالة القرآنية، وقبل أن يحدد المؤلف مقصوده وإحالته على نص معيّن، فإن المرء قد يستحضر غير الدابة الواسمة بالفضيحة، دابة سيدنا سليمان عليه السلام في قوله تعالى في سورة سبأ الآية الرابعة عشرة: “فما دلّهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته، فلما خرّ تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين“.

هل كانت هذه الدابة حاضرة أيضا في عقل المؤلف، وما أجمل لو كانت! إن هذه الآية لها أكثر من معنى في السياق الروائي، وما تحمله من هشاشة وسقوط لشيء عظيم، ربما أشارت إلى “حدث الطوفان” صباح السابع من أكتوبر، وما رآه العالم من هشاشة الكيان واختراقه، وكأنه “خرّ” وما دلهم على هشاشته مثل ذلك الحدث، فدابة الأرض رمزيا قد تعني هؤلاء المقتحمين الذي فعلوا في أرض الواقع من كمون واستعداد وما تطلبوه من مدة زمنية، ما قامت به “دابة الأرض السليمانية”، فقد مكثت مدة ليست قصيرة وهي تأكل المنسأة التي يتكأ عليها “حاكم الجن” قبل أن يخر صريعاً، والدليل قول الجن بعد اكتشاف الأمر “أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين”، فثمة “عذاب مهين” أصاب المحتلين في ذلك اليوم، ما زالوا إلى الآن يرونه “كارثة” وينذرهم بخطر وجودي.

ربما تبدو المقاربة فيها نوع من التعسف، إلا أن النشوة التي صاحبت كثير من الفلسطينيين والعرب والمسلمين كانت تنظر إلى هشاشة الكيان الغاصب، وتهاويه، لتعود إلى الواجهة أمنيات الزوال وتوقعاته ولعنة العقد الثامن حتى عند بعض المحتلين والصهاينة.

أما الدابة التي حررها المؤلف في النص، وأشار إليها في الاقتباس الاستهلالي فهي “دابة الأرض” التي تسم الناس بميسم الكفر والإيمان، وقد ابتنى عليها النص كله وكانت حاضرة نصاً، ومناقشة في مفاصل متعددة من الرواية، وهي التي تخرج في آخر الزمان الواردة في سورة النمل في الآية الثانية والثمانين.

يشكل هذا العنوان رمزية خاصة، مستلهمة من النص الديني، متوافق تماماً مع مقصود روايته ورسائله المصاحبة، فالكل مفضوح، والكل غير سليم النوايا، ولكن لا ينحاز المؤلف إلى تفسير ديني لهذه الدابة، وإنما اكتفى بدلالتها القرآنية الظاهرة، وهي “دابة تتكلم” ولا توضع مياسم على جباه الناس كما جاء في الرواية، ومفهومها مختلف عن “دابة سيدنا سليمان” حيث كانت تلك “أرضة”، أما هذه فهي ربما كانت دابة عظيمة على شكل حيوان ضخم.

ثالثاً: ملاحظة فائقة الأهمية

يوضح الروائي أحمد رفيق عوض في هذه الملاحظة أن “هذه الرواية من نسج الخيال، لا تمت للواقع بصلة، ولا يمكن لوقائعها أن تتشابه مع وقائع حصلت أو مع أناس حقيقيين، لذا اقتضى التنويه”.

تحمل هذه الملاحظة كثيرا من الاعتبارات والإشارات، فهي تنتمي إلى ملحوظات كثيرة ومشابهة أثبتها أدباء عرب وفلسطينيون في مستهل رواياتهم ليحترسوا بها من “الاشتباك” مع المجتمع أو بعض فئاته أو أفراد منه، وسبق للروائي نفسه أن أصابه شيء من اعتراض أو أذى بعد أن أصدر روايته “العذراء والقرية”، فظن البعض أنه يكتب عن أشخاص معينين، “لذا اقتضى التنويه” حتى لا يقع في مشكلة هذه المرة مع أحد المتنفذين في السلطة، فقد يخرج عليه من هو الناجي مثلا أو سامي، ويتهمه بأنه يكتب حالته وقصته وقصة أبيه. على الرغم من أن هذا النوع من الاحتراس يحمي الكاتب قضائيا وقانونيا، لكنه لن يحميه دائما من القراء وأجهزة الدولة وأزلامها المتربصين بأعدائهم أو منتقديهم. والروائيون الذين تعرضوا لمثل هذا الاعتراضات والإشكاليات كثيرون فلسطنيا وعربيا، وحتى في العالم، وبذلك تفقد مثل هذه الاحتراسات أحيانا مفعولها في حالة تم التعامل مع الرواية على أنها وثيقة تحيل على الواقع المعيش نفسه بحذافيره، وأشخاصه وحكاياتهم.

ومهما يكن من أمر، ومن توجيه، فقد سبق أن ناقشت مثل هذه “الاحتراسات” في كتابة خاصة عن “التخييل الذاتي في الرواية الفلسطينية”، فلا داعي لأن أعيده مرة أخرى. لكن قناعتي الشخصية تقول إن مثل هذه الاحتراسات فيها إدانة للمجتمع وللقارئ الذي يضطر الكاتب لأن يكتب مثل هذا، وهو يعي ويعرف أنه يكتب رواية، أي أنه يكتب من منطق “التخييل الروائي” لا يسجل أحداثا حقيقية، وإن كانت واقعية، بمعنى أنها قد تحدث في الواقع، فهي ليست “فنتازيا” الخيال البعيد عن التماثل مع أحداث الواقع الرديء جداً.

كما أنها تحمّل الكاتب جزءا من المسؤولية في أنه لا يحب المواجهة، وربما لا يستطيعها، وهذا أيضا يحيل على منظومة أمنية واجتماعية تجرّم الكاتب ولا تحترم انتقادته لهذا الواقع، فيظل يمارس عمله من وراء “التقية”، ما يضفي على شخصيته شيئا من المداهنة أو الجبن، ويعيد الفكرة من أساسها، بطرفيها السلطوي والمجتمعي، وخاصة السلطوي إلى تلك العلاقة المريبة بين السلطة والمثقف، والدكتور أحمد رفيق عوض يعرف هذه العلاقة وما تحكمها من مشاكل، وهو في غنى عنها، وناقشها بشيء من الحذر في روايته “الصوفي والقصر”، فتوجّه لهذه السلطة المجتمعية والسياسية والدينية إلى أن يقول لهم إنني أكتب “من نسج الخيال” فلا تحاسبوني على ذلك فأنا لم أمس الواقع والوقائع.

ومن جهة أخرى، ربما أصبح هذا النوع من الاحتراسات أيضاً ذا مفعول عكسي، فكأن الروائي وهو يحترس بالابتعاد عن الواقع يريد أن يقول للقارئ إن هذا هو الواقع بعينه، فلتره كما أراه، لا كما تراه أنت، وهذه مخاتلة فنية محمودة من الكاتب، لأن الاحتراس من الوقوع في الشيء هو مظنة تقترب من اليقين في مواقعته فيما يحذر، ويحذّر منه قارئيه.

رابعاً: الإهداء

يكتب أحمد رفيق عوض إهداء لافتا يقول فيه “إلينا نحن المطمئنون“، ويوقّع باسمه الأول دون اللقب الأكاديمي “أحمد”. هذا اللقب الذي يغيب عن الغلاف بواجهتيه أيضاً، إنه يزيل الحاجز بينه وبين القارئ في التخلي عن اللقب العلمي “دكتور”، وعن اسمه الثلاثي مكتفيا بالاسم الأول، ليبدو واحدا من هؤلاء المفترضين في الإهداء الذين هو واحد منهم، إنه يهديها “إلينا” التي تجعله واحدا من المهدى إليهم، فكأنه يقول إنني أكتب لنا جميعا، وأكتب لنفسي باعتباري واحدا منكم.

ويؤكد هذه اللحمة بينه وبين القراء أو الشعب بالضمير “نحن” ضمير الجمع المتكلم، وجعله مرفوعا، لا بدلا من الضمير نفسه “نا” الذي هو في محل جر بحرف الجر، ليبرزه، بوصفه ضمير فصل ذا أهمية نحوية تجعله مستقلاً غير تابع ليؤكد مرة أخرى الجماعية في الإهداء، هذه الجماعية الحاضرة في الوصف “المطمئنون” جمع مذكر سالم. هذه الصياغة اللغوية التي تقدم شبه الجملة “إلينا” على المبتدأ، تصلح وحدها لتكون إهداء قصيرا جدا، لكنه أتبعها بلفظين آخرين، أحدهما يؤكد المعنى الجمعي والثاني يقدم صفة لهذا الجمع.

ولكن، لماذا “المطمئنون” والرواية حافلة بالقلق والتوجس، وعدم اليقين، وترسم أجواء قاتمة على أرض الواقع، فالسياسة وأحداثها لا تبشر بأي خير؟ فمن أين يأتي الاطمئنان؟ ومن هذه “النحن” إذن؟ هل تشير إلى الكُتّاب أو “المؤمنون بنصر الله” الموعودون به في موضع آخر من النص القرآني، فكانوا هم “المطمئنون” له وبه؟ هل يحمل الإهداء نوعا من الطمأنينة للقارئ الذي سيفاجأ بما تحمله الرواية من أجواء الضيق والهزيمة؟ ومع ذلك لا يريد لهذا القارئ أن يشعر بالهزيمة، وليكن مطمئناً، فلا شيء يثبت في هذا العالم، وقد يتغير كل شيء. وعمليا فإن الرواية تقول ذلك، وتقود إلى شيء من الأمل ولو كان خيطا رفيعا جدا، سيلاحظه القارئ في المشهد الأخير من الرواية، حيث تنتهي الرواية والمشهد السياسي والمواجهة بيننا وبين المحتل لم تغلق نهائياً.

لذا يمكن أن تعتبر هذه الرواية رواية الأمل والاطمئنان أكثر مما هي رواية لليأس، بل إن ما فيها من سوداوية قد تدفع للمحاسبة والنهوض من جديد لعل أقواس النصر ترسم بأيدي الجيل القادم، فالروائي لم يفقد الأمل، والشعب لم يفقد العزيمة، ولا أحد يحق له أن يغرق في اليأس، وهذه هي إحدى مهمات الكتابة الجيدة التي تخفف من مغبة الوقوع في “أسر الحاضر الأسود المقيت”.