حاوره: ابراهيم اليوسف

تعرّفتُ على يوسف جلبي أولًا من خلال صدى بعيد لأغنيته التي كانت تتردد. من خلال ظلال المأساة التي ظلّ كثيرون يتحاشون ذكرها، إذ طالما اكتنفها تضليلٌ كثيف نسجه رجالات وأعوان المكتب الثاني الذي كان يقوده المجرم حكمت ميني تحت إشراف معلمه المجرم المعلم عبدالحميد السراج حتى بدا الحديث عنها ضرباً من المجازفة. ومع ذلك، ظلّ السؤال عنه يكبر معي عامًا بعد عام، كأن اسمه يمشي إلى جوار طفولتي ثم يرافق شبابي دون أن أعرف لماذا يلحّ عليّ بهذا القدر.

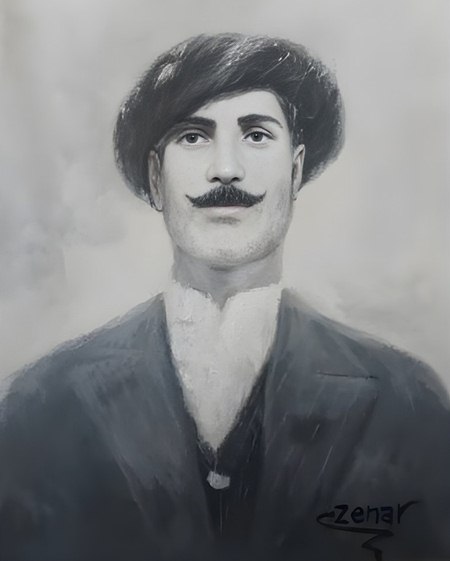

لم يخطر لي يوماً أن ذلك الزميل الإداري في الثانوية التي كنت أدرّس فيها، في أوائل الثمانينيات، ذلك الشاب الجميل الخجول منكسر النظرة، هو نجل صاحب الصوت الشجاع الهادر الذي بقي يطرق ذاكرتي- كما أجيال متعاقبة- رغم محاولات محوه. كان زميلي بعيداً كل البعد عن غطرسة الإداريين الذين تربّوا على ثقافة قمع الطلبة واستعراض السلطة، بل كان نقيضهم: متواضعاً، رقيقاً، شديد اللطف، يقف في الممرات كأنه يخشى أن يزعج حتى النسمة، مبتسماً لجميعهم، من دون أن يقترب كثيراً من أحد.

لم أفهم يومها سبب ذلك الخجل العميق، ولا تلك المسافة الوديعة التي يحافظ عليها، ولا ذلك الانكسار النبيل في عينيه. لم أعرف أن وراء هذا الهدوء جرحًا لم يشفَ، وأن وراء كل خطوة مترددة حكاية أبٍ صعد شهيدًا أوائل الستينيات على يدي أزلام المجرم حكمت مينا، وأن الابن الذي أمامي كان يحمل ذاكرة بيتٍ حاولت السلطة أن تطفئ صوته للأبد.

وهكذا، حين تكشّفت الحقيقة بعد سنوات، بدا لي أن الصورة تكتمل أخيراً: سؤالُ الطفولة عن يوسف جلبي يلتقي بابنه الذي كان واقفاً بقربي طوال الوقت، دون أن أعرف أن ذلك الظلّ الخجول هو امتدادٌ مباشر لصوتٍ حاول المستبدون إسكاته، لكنه رفض أن يُمحى.

حقيقة، يعود الفضل في تعرفي على زميلي وصديقي أبي كميل إلى زميلي وصديقي وولدي كرم يوسف صديق يوسف حفيد الفنان جلبي، ولهذا فقد تكاتبنا على امتداد سنوات فكان هذا الحوار وهو نواة كتاب قيد الطباعة والنشر.

إبراهيم: حدثنا عن نشأة والدكم الفنان يوسف جلبي- أين وُلِد وما هي قريته الأولى؟

جلبي: وُلِد والدي يوسف جلبي في قرية كردية بمنطقة جابلكراو في تركيا خلال العقد الثالث من القرن العشرين تقريبًا. نشأ في كنف عائلة كردية محافظة تعود أصولها إلى تلك المنطقة. بعد الحرب العالمية الثانية، وفي عام 1945 تحديدًا، اضطرت العائلة إلى الهجرة من تركيا بحثًا عن الأمان والاستقرار. كانت المحطة الأولى في سوريا هي قرية طوبس في منطقة الجزيرة السورية، وهي القرية الأولى التي استقر فيها والدي مع جدي وجدتي وأشقائه. لم تدم إقامة الأسرة هناك طويلًا، فقد كانت ظروف الهجرة قاسية واستثنائية – توفي جدي بعد وصولهم بأيام قليلة خلال زيارة إلى مسقط رأسه في تركيا، ولحقت به جدتي بعد ذلك ببضعة أشهر وهي في قرية طوبس. هكذا وجد والدي نفسه – وهو شاب يافع آنذاك – مسؤولًا مع عمه عن الأسرة في وطن جديد. ورغم المصاعب، تأقلم يوسف جلبي سريعًا مع حياة القرية في سوريا. يمكنني القول إن تلك النشأة بين تركيا وسوريا شكَّلت شخصيته؛ فقد تربى على حب الوطن والارتباط بالأرض سواء في موطنه الأصلي أو في موطنه الجديد، وعلى إحساس مبكر بالمسؤولية تجاه أسرته ومجتمعه.

إبراهيم: ماذا عن أسرة يوسف جلبي نفسها؟ من هم أفراد عائلته المقربة، وماذا عن زوجته وأولاده؟

جلبي: نشأ والدي ضمن عائلة كبيرة نسبيًا. كان له شقيقان وأخت: شقيقه الأكبر عبد اللطيف وشقيق أصغر (توفي شابًا في جابلكراو قبل سنوات من استقرار الأسرة في سوريا)، وأخته خنسة التي تزوجت أحد وجهاء المنطقة (آغا من عائلة خلو) واستقرت في قرية قربنا. أما عائلته الصغيرة التي كوَّنها لاحقًا، فقد تزوَّج والدي في سوريا وأنجب تسعة أبناء من زوجته (والدتي)؛ ست بنات وثلاثة أبناء. نحن أبناؤه نشأنا في كنفه وكنا جميعًا صغارًا عند رحيله. ورغم انشغاله بالفن والنضال، كان أبًا حنونًا يهتم كثيرًا بأسرته. حرص على تربيتنا وتعليمنا القيم والمبادئ العليا. كان يوفر لنا احتياجاتنا الأساسية ويعاملنا بعطف ومودة. والدتي تتذكره كرجل عائلي بكل ما للكلمة من معنى؛ كان يقضي ما يستطيع من وقت في البيت، يلعب معنا نحن الأطفال ويشاركنا الغناء أحيانًا. لقد حرص على غرس حب الفن والحياة في نفوسنا منذ الصغر. باختصار، في المنزل كان والدي زوجًا محبًا وأبًا مثاليًا يحتضن أبناءه رغم كل الهموم التي كانت تثقل كاهله في الخارج.

إبراهيم: بمن تأثر والدكم فنيًا؟ هل كان له أساتذة أو قدوات في عالم الغناء والموسيقى؟

جلبي: تأثر والدي بمزيج ثري من التراث الفني الكردي وبالتيارات الموسيقية السائدة في عصره. في صباه سمع أغاني وملاحم الكرد الشعبية من كبار المنشدين (الدَنْ في قريته الأصلية، فتشرَّب المقامات الكردية والألحان الفلكلورية التي توارثها الكرد جيلًا بعد جيل. وعندما انتقل إلى سوريا وانفتح على مجتمع الجزيرة المتنوع، تعرَّف أيضًا على الموسيقى العربية السائدة آنذاك. كان يُطرب لأصوات عمالقة الغناء في الخمسينيات، وتأثر بأسلوبهم في الأداء. على سبيل المثال، كان يُردد بعض الأغاني العربية الراقصة المعروفة في زمانه – أذكر أنه كان يؤدي أغنية بعنوان “مارديني… مارديني” بإتقان وهي أغنية فلكلورية مشهورة، وهذا يدل على تأثره باللون الماردلي (نسبة إلى مدينة ماردين) في الغناء. كذلك أحبَّ والدي صوت المطربة اللبنانية صباح وغنى من أغانيها، ما يعني أنه كان منفتحًا على غيره من ثقافات المنطقة ومع ذلك، ظلَّ التراث الكردي منبع إلهامه الأساسي؛ فقد تأثر بقصائد الشعراء الكرد الكلاسيكيين وبخاصة الشاعر الكردي الكبير جكرخوين، الذي كان صديقًا له أيضًا. يمكن القول إن والدي جمع في فنه أصالة اللحن الكردي وروح الأغنية العربية، فخلق أسلوبًا غنائيًا فريدًا يمزج بين الإثنين، ما جعله قريبًا من قلوب مختلف الشرائح في مجتمعه المتعدد الثقافات.

إبراهيم: من كانوا أقرب الناس إليه من الشخصيات الاجتماعية أو الثقافية في ذلك الوقت؟

جلبي: بحكم نشاطه الفني وعلاقاته الواسعة، نسج والدي صداقات وعلاقات وطيدة مع شخصيات متنوعة عبر مختلف الأطياف الاجتماعية. في الوسط الكردي كانت له صلات قوية مع عدد من الوجهاء والمناضلين. على سبيل المثال، جمعت والدي صداقة احترام متبادل مع عائلة حاجو المعروفة في منطقة الجزيرة. كذلك كانت تربطه معرفة قديمة بعائلة الزعيم حسني الزعيم (الرئيس السوري الأسبق) بحكم أصلهم الكردي المشترك. أيضًا كان على صلة بعائلة آل خَلُّو الإقطاعية عبر أخته (عمتي خنسة آغا زوجة الآغا عبدي خَلُّو)، وقد استفاد من تلك الصلة في بعض المحطات لتأمين دعم لعائلتنا بعد نزوحنا. وفي الوسط المسيحي، حظي والدي بصداقات وطيدة مع عدد من الشخصيات السريانية والأرمنية في القامشلي وعامودا؛ كان يغنّي في أعراسهم ومناسباتهم، ويشاركهم أفراحهم، فبادلهم الود والاحترام. أذكر أن العديد من العائلات المسيحية المرموقة في القامشلي كانت تدعوه كضيف شرف في مناسباتها تقديرًا لفنه وشخصه. أما في الوسط اليهودي (وكانت حينها جالية يهودية مزدهرة في القامشلي)، فقد نال نصيبًا كبيرًا من محبتهم. نشأت بينه وبين الكثير من العائلات اليهودية الكردية صلات صداقة متينة، وبعض هذه الصلات تجاوزت حدود الصداقة العادية – كما سأتحدث عند ذكر قصص الحب في حياته. إجمالًا، كان والدي محبوبًا ومحترمًا عبر جميع شرائح المجتمع؛ تعرف على الشيوخ والآغوات (كبار ملاك الأراضي) كما تعرف على البسطاء والفلاحين والمثقفين، وامتدت علاقاته بين كل فئات المجتمع بشكل معروف ووثيق. هذه الشبكة الواسعة من المعارف والأصدقاء جعلته شخصية اجتماعية بارزة في الجزيرة السورية خلال الخمسينيات.

إبراهيم: ماذا عن انتمائه السياسي؟ هل كان من أوائل الشيوعيين في منطقته مثلًا؟

جلبي: والدي لم يكن منتظمًا في أي حزب سياسي بشكل رسمي، سواء الحزب الشيوعي أو غيره، في الحقيقة، كان يحمل فكراً حرًا ومستقلًا رغم تأثره بالأفكار التقدمية في زمانه. لقد تعاطف كثيرًا مع الشيوعيين وتبنّى مبادئهم في الدفاع عن حقوق الفلاحين والعمال، ولكنه لم ينضمّ إلى الحزب الشيوعي السوري كعضو رسمي. وكذلك لم يكن منتسبًا إلى أي من الأحزاب الكردية التي برزت آنذاك (مثل البارتي – الحزب الديمقراطي الكردي) -كان يعتبر نفسه صديقًا لجميع المناضلين من أجل العدالة، دون أن يتقيد بإطار تنظيمي محدد. أما فكره على المستوى الأيديولوجي فكان مزيجًا خاصًا به: أمميّ التوجّه وقوميّ العاطفة في آن واحد. بمعنى أنه آمن بوحدة نضال المظلومين على اختلاف أعراقهم (وهذا ما جعله يدعم الشيوعيين ويتعاون معهم)، وفي الوقت نفسه كان يعتزّ بقوميته الكردية ويعمل لما فيه خير شعبه الكردي، كثيرون اعتبروه شيوعيًا بحكم صداقاته ونشاطه، لكنه في الواقع حافظ على استقلاليته. ولعلّ حرصه على عدم الانخراط الرسمي في أي حزب جنّبه الخلافات الحزبية آنذاك، ومكّنه من أن يكون قريبًا من مختلف الأطراف السياسية. لقد كان والدي يؤمن بالعدالة الاجتماعية ومناهضة الظلم أياً كان مصدره، وهذه المبادئ كانت بوصلته السياسية الحقيقية.

إبراهيم: حدثنا عن أغانيه وإنتاجه الفني. كم أغنية ترك؟ وهل تم توثيق أو تسجيل تلك الأغاني؟

جلبي: قدّم والدي عشرات الأغاني بالكردية والعربية خلال مسيرته الفنية، لكن للأسف لم يكن التوثيق آنذاك سهلاً كما هو اليوم. في زمن والدي (الخمسينيات وبداية الستينيات)، كانت أجهزة التسجيل نادرة جدًا في منطقتنا؛ لم يكن جهاز المسجّل (التسجيل الصوتي) متوفرًا إلا لدى قلة قليلة، غالبًا لدى بعض شيوخ العشائر والآغوات الموسرين،لذا لم تُسجَّل معظم أغانيه، وضاع كثير منها مع رحيله. يمكنني أن أذكر أنه رحل في وقت لم تكن فيه وسائل الإعلام والتواصل موجودة، وبالتالي لم يكن هناك أرشيف رسمي لأعماله،-،ورغم ذلك، فإن فنه بقي حيًا في ذاكرة من عاصروه؛ لقد تناقل الناس أغانيه شفهيًا في الأفراح والمناسبات لسنوات طويلة بعد وفاته. بالنسبة لعدد الأغاني بالضبط، من الصعب تحديده اليوم، لكن مما جمعناه كأبناء له ومن شهادات معاصريه، يُقدّر أن الأغاني الخاصة به تزيد عن ثلاثين أغنية متنوعة (بعضها من تأليفه وألحانه، وبعضها الآخر من الفلكلور الذي أعاد تقديمه بصوته). ولحسن الحظ، تمكنّا مؤخّرًا من العثور على بعض التسجيلات الشفهية النادرة لأغانيه محفوظة لدى عائلات في المنطقة؛ هذه التسجيلات، وإن كانت بجودة ضعيفة، تشكّل كنزًا ثمينًا نحاول توثيقه الآن. لكن يمكن القول إجمالًا إن قسمًا كبيرًا من إرثه الفني فُقِد بسبب غياب التوثيق في زمانه،-،ومع ذلك، لا تزال أغانيه محفوظة في وجدان الناس؛ فألحانه وكلماته التي لم توثَّق رسميًا صمدت عبر الزمن من خلال من عرفوه وسمعوها منه مباشرة،-،واليوم، نحن أبناؤه نسعى جاهدين لجمع ما تبقى من إرثه الغنائي وتسجيله لتخليد ذكراه.

إبراهيم: من كان يكتب كلمات أغانيه؟ ومن الذي كان يلحن له تلك الأغاني عادةً؟

جلبي: كان والدي شاعرًا غنائيًا بالفطرة يكتب الكثير من كلمات أغانيه بنفسه،-،امتلك موهبة صياغة الشعر باللغتين الكردية والعربية، فحوّل مشاعره وتجاربه إلى أبيات شعرية يغنيها. بعض أغانيه كانت قصائد كتبها شعراء آخرون لكن اختارها هو للغناء، غير أنه غالبًا ما قام بإدخال لمساته الخاصة عليها. لدينا معلومة مميَّزة في هذا الصدد: الشاعر الكردي الكبير جكرخوين دوّن بعضًا من قصائد والدي في دواوينه الشعرية بالاتفاق معه، وهذا يدل على أن يوسف جلبي كان يكتب شعراً غنائياً راقياً لفت نظر شعراء عصره. أما من ناحية الألحان، فمعظم ألحان أغاني والدي كانت من إبداعه الشخصي أيضًا. كان عازفًا ومغنيًا يعتمد على أذنه الموسيقية لصياغة اللحن الذي يناسب الكلمات. أحيانًا استلهم ألحانه من التراث الشعبي – مثلاً قد يأخذ لحنًا فلكلوريًا مشهورًا ويصوغه بكلماته الخاصة – وأحيانًا أخرى كان يبتكر اللحن من الصفر. لم يكن لديه ملحن ثابت يتعاون معه باستمرار؛ بل كان فنانًا شاملاً يؤلف الكلمات ويضع اللحن ويؤدي الأغنية بصوته. ومع ذلك، كان محاطًا بأصدقاء موسيقيين يستشيرهم أحيانًا. يُذكر أنه تعاون مع بعض العازفين المحليين في تسجيلات غير رسمية – كعازفي الطنبور (البزق) والدربكة – لكن ذاك التعاون كان في إطار جلسات الطرب الخاصة وليس ضمن منظومة إنتاج فني رسمي. الخلاصة أن يوسف جلبي كان صاحب الكلمة واللحن في معظم أعماله، وقد مزج في أغانيه بين شعره وألحانه ليعبر أصدق تعبير عن روحه الفنية. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه أدى أحيانًا أغنيات من كلمات شعراء آخرين تقديرًا لهم؛ على سبيل المثال غنى أشعارًا لجكرخوين وغيره من رموز الشعر الكردي المعاصر، ولكن بأسلوبه ولحنه المميزين. هذه المنهجية جعلت أغانيه نابضة بصدقه الشخصي وفنه الأصيل.

إبراهيم: يُقال إنه التقى ذات مرة برئيس سوري. ماذا تعرف عن لقائه بالرئيس السوري؟

جلبي: نعم، حدث في أوائل الخمسينيات أن قام والدي بزيارة رئيس الجمهورية السورية آنذاك اللواء فوزي سلو في دمشق. كانت خلفية هذا اللقاء تعود إلى معرفة عائلية قديمة. كما ذكرت، كانت هناك علاقة ود واحترام بين عائلة والدي وعائلة الزعيم حسني الزعيم (الذي كان رئيسًا لفترة وجيزة عام 1949)،-،عائلة حسني الزعيم تنحدر من أصول كردية (من عشيرة بهدينان)، وجمعتها معرفة سابقة بعائلتنا منذ أيام تواجدنا في تركيا. وعندما أصبح فوزي سلو رئيسًا (وهو أيضًا شخصية عسكرية على صلة بدوائر الحكم تلك الفترة)، استثمر بعض الأقارب والمعارف تلك الصلة لترتيب لقاء بين والدي وبين الرئيس في إطار مجاملة اجتماعية. توجه والدي بالفعل إلى دمشق والتقى بفوزي سلو في إحدى المناسبات الرسمية برفقة شخصيات معروفة. خلال ذلك اللقاء القصير، قدّم والدي نفسه للرئيس كفنان ينحدر من نفس المنطقة التي تنحدر منها أسرة حسني الزعيم، -،يُروى أن الرئيس سلو استقبله بترحاب نظراً لتلك الخلفية العائلية المشتركة، وتبادلا حديثًا وديًا. لم يكن لقاءً سياسيًا بقدر ما كان لقاء تعارف وشكر – فقد أراد والدي شكر الرئيس على بعض التسهيلات التي قُدمت لأهالي الجزيرة السورية آنذاك، وربما حصل أيضًا على إذن غير مباشر لممارسة فنه بحرية. من الطريف أن والدي استغل الفرصة ودعا الرئيس سلو لزيارة منطقة الجزيرة والتعرف على ثقافتها الغنية. لا أدري إن كان الرئيس قد لبّى تلك الدعوة لاحقًا، لكن مجرد لقاء فنان كردي قادم من أطراف البلاد بالرئيس في العاصمة كان حدثًا استثنائيًا ومؤثرًا. وقد بقي والدي فخورًا بأن صوته وصل يومًا إلى مسامع رأس الدولة، ولو بشكل عابر. للأسف، لم يستمر الجو الإيجابي سياسيًا طويلًا بعد ذلك، لكن ذكرى ذلك اللقاء ظلّت عزيزة على والدي، وكان يذكرها للدلالة على إمكانية التواصل بين الفنانين وصنّاع القرار حتى في تلك العهود الصعبة.

مخابرات المكتب الثاني: قتلوا أبي تحت التعذيب لأنه غنى لنوروز!؟

إبراهيم: نأتي إلى الجانب المأساوي. كيف كانت ظروف وفاة يوسف جلبي؟ ماذا حدث في يوم رحيله؟

جلبي: كانت وفاة والدي مأساة مروعة بكل معنى الكلمة. في ربيع عام 1962 بلغت المضايقات الأمنية ضده ذروتها. فقد بدأت ملاحقته من قِبل سلطات الأمن السوري بعد أن غنى علنًا أغنية ينتقد فيها الرئيس السوري وشارك في إحياء احتفالات عيد النوروز الكردي بطريقة لافتة،بالنسبة للنظام آنذاك، كانت تلك الأفعال جريئة ومستفزة. تم اعتقاله قبل عيد النوروز في إحدى السنوات وأبقوه محتجزًا حتى انقضاء الاحتفال،،– وكان ذلك أسلوبهم الدائم لمنعه من الغناء في المناسبات القومية. في أوائل أيار (مايو) 1962، اعتُقل والدي مجددًا بشكل مفاجئ دون أي تهمة واضحة سوى نشاطه الفني والفكري. تعرّض خلال اعتقاله لتعذيب شديد ووحشي. وفي فجر يوم 7 أيار (مايو) 1962 استيقظنا على فاجعة لن أنساها ما حييت: ألقوا بجسده أمام باب منزلنا في قرية العنترية حيث كنا نقيم آنذاك، كان ذلك بعد أذان الفجر بقليل حين سمعت صوت ارتطام عنيف بالأرض أيقظني من النوم، خرجت مذعورًا لأجد والدي ممددًا على التراب أمام عتبة البيت. لم أشاهد السيارة أو الأشخاص الذين رموه، فقد انطلقوا مسرعين في عتمة الفجر. هرعت إليه وأنا أصرخ: “يابو!.. يابو!” (يا أبي) بأعلى صوتي مرارًا،كان والدي وقتها في النزع الأخير – لم يجبني بكلمات، لكني سمعت أنّةً خافتة خرجت من حنجرته وكأنها محاولة أخيرة للرد عليّ،-،ثم خفت صوته تمامًا… لقد فارق الحياة بين أيدينا ونحن نحاول إسعافه. عندما تأملنا جثمانه الطاهر، رأينا بوضوح ما حلّ به: كان جسده مليئًا بالكدمات وآثار الضرب المبرح-. لم تكن هناك إصابات برصاص أو طعن بسكين-؛ لم نرَ جروحًا نافذة أو دماء، بل كان واضحًا أنه قُتل تحت التعذيب الوحشي – لكمات وركلات تركت جسده متورمًا متلونًا بألوان نزف الدم تحت الجلد-وجهه هو الآخر كان متورمًا بشكل مؤلم. لقد عانى الأمرّين قبل أن يلفظ أنفاسه. في تلك اللحظات كانت أمي وإخوتي يستيقظون على صوتي وصوت الجيران الذين بدأوا يتجمعون عند منزلنا بعد انتشار الخبر. عمّت القرية حالة ذهول وغضب شديدين. مات والدي شهيدًا مظلومًا أمام باب بيته، لترسخ تلك الصورة المروعة في أذهاننا إلى الأبد. لا يمكنني أن أصف بالكلمات ما شعرت به كطفل وقتها وأنا أرى أبي بهذه الحالة… كانت صدمة وحزنًا لا يُحتملان.

إبراهيم: هل تأكدتم أن وفاته كانت نتيجة التعذيب؟ وما الأسباب الكامنة وراء هذا الاستهداف له؟

جلبي: نعم، لا شك لدينا أبدًا في أن والدي استشهد من أثر التعذيب الذي تعرّض له خلال الاعتقال. لقد عاينا جثمانه بأنفسنا ورأينا علامات التعذيب واضحة كما ذكرت. أما أسباب استهدافه، فتعود إلى مواقفه الجريئة وفنّه الحر الذي لم يرق للسلطات. والدي لم يعرف للخوف طريقًا في فنه؛ كلماته وأغانيه كسرت الكثير من المحرّمات السياسية والاجتماعية. كان يغني للوطن والحرية والعدالة، وينتقد القمع والظلم بشكل مباشر أو رمزي. السلطات آنذاك رأت في شخصه صوتًا شعبيًا محرضًا قد يوقظ الناس، فقررت إسكات هذا الصوت بالقوة. بدأ التضييق عليه – كما أسلفت – بعدما غنّى أغنية نقدية بحق أحد رؤساء سوريا (ويُرجح أنه الرئيس حسني الزعيم أو سياسات النظام عمومًا). أيضًا مشاركته العلنية في إحياء عيد النوروز ورفع راياته اعتُبرت تحديًا قوميًا. يُضاف إلى ذلك أن أغانيه كثيرًا ما كانت تتطرق إلى هموم الفقراء والمظلومين وتنتقد أصحاب السلطة والثروة. لم يكن يتردد في هجاء الإقطاعيين والمتسلطين؛ بل حتى أنه سخر من بعض المتزمتين الدينيين (الملاّلية) الذين كانوا أدوات بيد الإقطاع. لقد مزج الفن بالموقف السياسي في زمن كان فيه ذلك خطرًا شديدًا. كل تلك الأمور جعلته في نظر النظام شخصًا شديد الإزعاج يجب التخلص منه. نعلم الآن، بناءً على شهادات لاحقة، أن الجهة التي دبّرت اغتياله كانت المكتب الثاني (جهاز الاستخبارات العسكرية السورية آنذاك) الذي كان يرأسه ضباط معروفون بقمعهم-وقد استعانوا ببعض الأدوات المحلية – ربما أفراد من أتباعهم في المنطقة – لتنفيذ الجريمة، في محاولة لجعل الأمر يبدو وكأنه عداء شخصي أو حادث عارض. في الحقيقة، يُعتبر اغتيال والدي أول عملية اغتيال سياسي لناشط كردي في سوريا في العصر الحديث – قبل عقود من اغتيال المناضلين الكرد الذين نعرفهم في الزمن اللاحق، – لقد دفع حياته ثمنًا لفنه ومواقفه المبدئية. باختصار، قُتل يوسف جلبي لأنه رفض أن يساوم على كلمته، ولأن أغانيه أصبحت أقوى من أن يتحملها المستبدون. كانت رسالته للجميع أن الفن يمكن أن يكون سلاحًا في وجه الظلم – وهذا تحديدًا ما أخافهم وجعلهم يرتكبون جريمتهم النكراء.

إبراهيم: كيف كان فكره وشخصيته من حيث التوجه؟ هل كان أممي النظرة، أم قومي النزعة، أم مزيجًا من الاثنين؟

جلبي: كما أوضحت سابقًا، جمع والدي في شخصيته بين البعد الأممي والبعد القومي بصورة متناغمة. لقد آمن بوحدة مصير المضطهدين في كل مكان، بغض النظر عن قومياتهم – وهذه نظرة أممية شاملة اكتسبها ربما من قراءاته وتأثره بالفكر اليساري. كان يعتبر أن العدالة والحرية قيم إنسانية عامة يجب أن يتمتع بها الجميع. في الوقت نفسه، كان كرديًّا معتزًا بقوميته لأبعد الحدود؛ نشأ وهو يسمع قصص ظلم الكرد عبر التاريخ، فكان يحمل في قلبه همّ أمته الكردية ويعتبر نضالها جزءًا أساسيًا من كيانه. لذا أستطيع القول إنه كان قومياً في عاطفته وانتمائه، وأممياً في فكره وإنسانيته. تجلّى ذلك في أنه تعاون مع الشيوعيين العرب والسريان في المنطقة في نضالات مشتركة من أجل حقوق الفقراء-، لكنه في ذات الوقت كان دائم الحديث في أغانيه عن آلام الشعب الكردي وآماله. لم يرَ أي تناقض بين الأمرين؛ فبالنسبة له النضال الإنساني والنضال القومي يكمل كل منهما الآخر. وهذا المزيج جعله شخصية فريدة: فقد كان يحضر الاجتماعات والندوات التي تجمع المثقفين من كل الأطياف، ويشارك في نشاطات وطنية سورية عامة، وفي الوقت نفسه يشارك بفعالية في الأعياد القومية الكردية وينظم الأغاني لها. أذكر أنه كان يقول لنا: “أريد الحرية لكل إنسان مظلوم على هذه الأرض، وأبدأ بقومي لأنهم الأقرب إلى معاناتي”. هذه العبارة تلخص فلسفته. بالفعل، دعمَ حركات تحرر شعوب أخرى أيضًا، وكان مطلعًا على حركات التحرر العالمية حينها. إذًا يمكننا اعتباره أممي النزعة بمعنى التضامن العالمي، وقومي النزعة بمعنى الإخلاص لقضيته وشعبه. هذه الثنائية كانت أحد أسباب اتساع دائرة أصدقائه ومحبيه من شتى القوميات.

إبراهيم: كيف كانت علاقاته ضمن الوسط الكردي والوسط المسيحي وكذلك مع اليهود في منطقته؟

جلبي: كانت علاقات والدي في الوسط الكردي مزيجًا من التعاون والصدام أحيانًا. فقد ربطته صداقات قوية مع كثير من الشخصيات الكردية المعروفة، لكنه أيضًا اصطدم ببعض الإقطاعيين الكرد بسبب مواقفه المناهضة للإقطاع. على سبيل المثال، كانت له علاقة احترام متبادل مع شيخ عشيرة الراشد (الشيخ إبراهيم عبد المحسن) الذي ساعد عائلتنا في الاستقرار بقرية علي فرو بعد وفاة جدي، وهذا الشيخ قدّر والدي وشجّعه. كذلك كان على صلة طيبة بوجهاء كرد آخرين مثل بعض أفراد عائلة حاجو المعروفة، إذ جمعته بهم مواقف اجتماعية وفنية (غنى في أعراسهم ومناسباتهم). بالمقابل، لم يكن والدي يهادن الآغوات الذين يستبدون بالناس؛ كان صوته عاليًا ضد ظلم بعض كبار الملاّك، وهذا ما أزعج البعض منهم وإن ظلوا يحترمون شجاعته سرًا. أمّا في الوسط المسيحي، فقد اكتسب والدي احترام ومحبة جيرانه وأصدقائه المسيحيين من السريان والأرمن. لقد عاشر المسيحيين منذ صغره في قرية طوبس وجوارها، وتعلم منهم بعض الأغاني السريانية أيضًا. كان مدعوًا دائمًا لإحياء حفلاتهم، وكانوا يرون فيه مثالًا للتعايش الأخوي. العديد من العائلات المسيحية الكبيرة في القامشلي وريفها اعتبرته واحدًا منهم، حتى إن بعضهم خبّأه أيام الملاحقات وقدّم له يد العون. ولا يزال من تبقى من أولئك الأصدقاء المسيحيين يذكرونه بالخير حتى اليوم ويحدثون أبناءهم عنه. وبالنسبة لعلاقاته مع اليهود, فيجدر ذكر أن منطقتنا وقتها ضمّت جالية يهودية كردية عاشت بيننا بسلام. والدي بحكم انفتاحه الاجتماعي كوّن علاقات وطيدة مع عدد من الأسر اليهودية. كانت علاقة ود وثقة؛ يزورهم ويزورونه، ويغني في أفراحهم أحيانًا. حتى بعد أن بدأت هجرة اليهود من القامشلي في أواخر الخمسينيات، ظل من بقي منهم على تواصل معه. يمكنني القول إن والدي احترم جميع الأديان والأعراق، وتعامل مع الناس على أساس إنسانيتهم. لذا نجد أن شبكته الاجتماعية ضمّت المسلمين (كردًا وعربًا)، والمسيحيين، واليهود على حد سواء. وربما كانت إحدى نقاط قوته أنه استطاع أن يجمع هؤلاء حول فنه ورسائله. والدليل أنه عند وفاته حضر الجميع – كرد ومسلمون ومسيحيون ويهود – لتقديم العزاء والمواساة، فقد بكاه أبناء كافة الطوائف كأنه فرد من كل عائلة.

إبراهيم: شاع أن يوسف جلبي كانت في حياته قصص حب كثيرة، وأن البعض يتناقلون تلك الحكايات. ماذا تقول عن قصص الحب في حياة والدكم؟

جلبي: نعم، لقد عُرف والدي بطبعه العاطفي الرقيق وبأناقة شخصيته، لذا كان محط إعجاب الكثيرات، ونسجت حوله بعض قصص الحب التي تناقلها الناس. أريد أن أوضح أولاً أنه رغم تلك القصص، ظل والدي وفيًّا ومخلصًا في علاقاته، ولم يكن لعوبًا أو مستهترًا بمشاعر أحد. أشهر قصة حب في حياته – والتي يعرفها المقربون جيدًا – كانت حبه لفتاة يهودية من القامشلي. كانت شابة جميلة من عائلة يهودية كردية معروفة، وقد أحبها بصدق وعمق. يمكنني القول إنها ربما كانت حب حياته الأكبر؛ فقد كان يذكرها بألم وحنين، حتى أننا عرفنا فيما بعد أنها الوحيدة التي سمعه أصدقاؤه يشتكي لوعة حبه لها، يبدو أن ظروف اختلاف الدين والعائلة حالت دون زواجهما، فرحلت تلك الفتاة مع عائلتها إلى إسرائيل ضمن موجة الهجرة آنذاك، وبقي قلب والدي معلّقًا بها سنين طويلة. لديه أغنية عاطفية شهيرة يُقال إنه نظّم كلماتها مستوحاةً من حبه لتلك الفتاة اليهودية. أما القصص الأخرى المنسوبة إليه، فمعظمها كان أقرب إلى حكايات ينسجها الخيال الشعبي أكثر من كونها وقائع مثبتة. نعم، أحبّ والدي في شبابه فتاة كردية من قريته – قيل إن اسمها كان خانمي – وكانت تربطه بها خطبة غير رسمية. هناك أغنية قديمة له بعنوان “خانمي” تتحدث عن هجر محبوبته له، وقد انتشرت تلك الأغنية بين الناس وعرفوا أنه يقصد تجربته الشخصية. بل إن زوج تلك السيدة (خانمي) – وكان اسمه يوسف رشو – رجا من والدي ألا يغني تلك الأغنية مراعاةً لمشاعره في إشارة إلى علم الجميع بأن يوسف جلبي يغني قصة حبه مع خانمي. يُحكى أيضًا عن ارتباط اسمه بعلاقة إعجاب متبادل مع إحدى السيدات الأرمنيات في القامشلي، لكن والدي لم يخض في هذه التفاصيل علنًا، وكان يعتبرها أمورًا شخصية وخاصة. ومن وفائه أيضًا أنه لم يذكر أسماء من أحبهن صراحةً حفاظًا على سمعتهن ويمكنني التأكيد أنه لم يكن في حياته ما يخل بالشرف أو يتجاوز الأخلاق المرعية؛ فقد عاش رومانسيًا نبيلاً، إن صح التعبير. أغانيه العاطفية تشهد على رقة إحساسه وصدق عواطفه. حتى عندما كان يعاني من لوعة الحب أو فراق من أحب، كان يعبر عن ذلك بالغناء والشعر لا أكثر، دون أن يؤذي أحدًا. والدتي (زوجته) تزوجته وهو في أواخر العشرينيات، وأكدت لنا أنها وجدت فيه زوجًا مخلصًا ومحترمًا. لذا، فرغم قصص الحب التي مر بها في شبابه، حين اختار الزواج أسس أسرة مستقرة. وخلاصة القول: نعم، أحب والدي وأُحِبَّ – ربما أكثر من مرة – لكن قصة الحب الأبرز والأعمق في حياته كانت تلك التي لم تكتمل مع الفتاة اليهودية، والتي بقيت ذكراها في قلبه حتى مماته.

إبراهيم: أيّ من أغانيه كانت الأقرب إلى قلبه هو شخصيًا؟ هل عبّر يومًا عن أغنية يعتبرها المفضلة لديه أو الأغلى عليه؟

جلبي: كان والدي يعتبر كل أغنية قدمها جزءًا من روحه وتجربة من حياته، لذلك من الصعب تحديد أغنية واحدة باعتبارها الأقرب إلى قلبه بشكل قاطع. لقد لكل أغنية قصة ومناسبة وأغنية “خانمي” – كانت بلا شك عزيزة جدًا عليه لأنها تمثل أحاسيه الصادقة في الحب والفراق. أيضًا الأغاني القومية والوطنية التي غناها في عيد النوروز وفي تجمعات الكرد، كانت ذات مكانة خاصة لديه لأنها تعبر عن طموحاته لشعبه واعتزازه بهويته. هناك أغنية كردية مشهورة له حول نوروز والحرية كان يرددها دومًا بكل حماس، وشعرها يحض على النضال والأمل – أعتقد أن تلك الأغنية كانت من أحب ما غنى لأنها تمثل رسالته النضالية. كذلك أغنية هجائه للإقطاعيين والمتسلطين – التي نظمها بجرأة وفكاهة لاذعة – كانت قريبة من قلبه، فقد كان فخورًا بأنه لم يترك أحدًا خارج النقد، حتى “الملاّلية” (الرجال المتدينين المنافقين) تناولهم في أغنية ساخرة لم يتجرأ أحد على قول مثلها. بل إنه كان يقول ضاحكًا إن تلك الأغنية كانت تتطلب شجاعة استثنائية لدى غنائها، ولذلك اعتزّ بها جدًا. وإن سألته والدتي أو المقربون: “أي أغانيك أحب إليك؟”، كان يجيب بتواضع أنه يحبها جميعًا لأن كل واحدة لها مكانة خاصة وذكرى. وربما كان محقًا؛ فأغانيه كانت أشبه بيوميات حياته، كل أغنية صفحة من سيرته. أنا شخصيًا أشعر أن أغنية “نوروز” (إن صحت تسميتها هكذا) التي كان يغنيها في احتفالات عيد النوروز كانت الأقرب إلى روحه، لأنها تجمع بين حبه لشعبه وحبه للحرية والفرح بالحياة. وأيضًا أغنية “يار دلي صبري قتلتِني” (وتعني بالعربية: “يا صاحبة قلبي، لقد قتلتِ صبري”)، وهي أغنية عاطفية كردية جميلة كان يؤديها بإحساس عالٍ – أعتقد أنها كانت تعبر عن لوعته العاطفية وربما كانت تعنيه شخصيًا، لذا أحبها جدًا. في كل الأحوال، ما نستطيع الجزم به هو أن يوسف جلبي غنّى من قلبه، فأحب الجمهور أغانيه وأحب هو كل أغنية صدح بها لأنها كانت تمثل جزءًا من كيانه.

إبراهيم: كيف كان موقفه من الملاّك والأغوات والإقطاعيين في زمنه؟

جلبي: كان والدي معاديًا صريحًا للإقطاع والاستغلال بكافة أشكاله. منذ شبابه، عاش ظروف ظلم الإقطاعيين للفلاحين، سواء في تركيا أو في سوريا، فترسخ في ذهنه رفض التسلط الطبقي. عندما بدأ بالغناء، لم يكتفِ بالمواضيع التقليدية، بل أدخل البُعد الطبقي والاجتماعي في أغانيه. لقد هجى الآغوات (كبار ملاك الأراضي) في أكثر من أغنية بشكل مباشر أو غير مباشر. كان يروي عبر اللحن والقصة معاناة الفلاح الفقير تحت نير الإقطاعي الغني. بل وصل الأمر أنه سخر من بعض الآغوات بأسمائهم في جلساته الخاصة – وطبعًا كانت تلك جرأة كبيرة وقتها – ما جعل كثيرًا من البسطاء يعتبرونه صوتهم الذي ينتقم لهم بالكلمة. أحد المواقف التي تُروى عن شجاعته في مواجهة الإقطاع أنه في إحدى المرات حصل نزاع بين مجموعة فلاحين وبين أتباع لآغا محلي حاولوا الاعتداء على عائلة فلاحية ذات ميول شيوعية (معروفة باسم بيت عابد في قريتنا). فما كان من والدي إلا أن هبّ مسرعًا لنجدتهم عندما سمع أصوات الضرب والصراخ. حمل مشعلاً من القش وأسرع نحو بيت تلك العائلة ووقف أمام الباب متحديًا أي معتد أن يقترب. وجوده هناك بشجاعته ورباطة جأشه جعل المهاجمين يتراجعون، خاصة وأنهم كانوا يعرفون مكانته بين الناس. هذا الموقف وغيره رسّخ صورته كبطل شعبي في أعين الفقراء. بالطبع، بسبب هذه المواقف، أصبح مكروهًا من قبل بعض الإقطاعيين الذين رأوا فيه محرّضًا للفلاحين ضدهم. لكنه لم يهتم؛ كان يقول دومًا: “أفضل أن أموت على أن أرى الظلم وأصمت”. وكما ذكرت سابقًا، إحدى أغنياته كانت هجاءً قاسيًا لـ الملاّلية الذين يساندون الإقطاع – أي رجال الدين الذين يقفون مع الإقطاعيين ضد الناس – وقد أداها بلا خوف. كان أيضًا ينتقد بشعره من يصفهم بـ”عبيد الذهب” أي الذين يبيعون ضمائرهم للملاك مقابل المال. باختصار، اصطفّ والدي بوضوح مع الطبقات الكادحة وناضل بفنه من أجلهم، ولم يتملق أصحاب النفوذ والثروة قط. وهذا الموقف الاجتماعي الواضح جعل منه رمزًا لدى الفقراء، وفي المقابل هدفًا للاضطهاد من السلطات التي كانت متحالفة مع كبار الملاّك. يمكنني القول إن موقفه من الملاّكين كان امتدادًا طبيعيًا لقناعاته السياسية والفنية: الانحياز للمظلوم ضد الظالم أيًا كان.

إبراهيم: كيف كانت ردود الفعل الشعبية بعد وفاته المأساوية؟ ماذا فعل الناس حين علموا بما جرى؟

جلبي: كانت صدمة وحزن عارمين. انتشار خبر اغتياله بتلك الطريقة الوحشية أشعل موجة من الغضب المكبوت والحزن العميق في قلوب الناس. في صبيحة ذلك اليوم المشؤوم، ما إن شاع الخبر في قريتنا والقرى المجاورة حتى تدفقت جموع غفيرة من الناس إلى بيتنا لتقديم العزاء. حضر الفلاحون البسطاء الذين لطالما دافع عنهم والدي، وحضر وجهاء العشائر الذين احترموا شجاعته (حتى لو اختلفوا معه)، وجاء المثقفون والشعراء من أنحاء المنطقة لينعوه. لقد جاء الخلق كلُّهم يدفعون العزاء كما نقول، – لم ينقطع توافد الناس إلى منزلنا أيامًا عديدة بعد استشهاده. أقيمت مجالس العزاء في أكثر من بلدة تكريمًا له، ورثاه الشعراء بالكلمات المؤثرة. بكاه الكبار والصغار على حد سواء – أذكر مشهد نساء القرى الكرديات يولولن ويبكين بحرقة وهن يهزجن بالأغاني الحزينة التي كان يغنيها، كأنهن يشيّعن رمزًا من رموزهن. لقد فقد الناس فنان الشعب الذي طالما أدخل البهجة إلى قلوبهم ودافع عن حقوقهم. ومع ذلك، ساد أيضًا جو من الخوف والترقب؛ فالحدث كان اغتيالًا سياسيًا بكل وضوح، وكان الناس يدركون أن يد الدولة وراءه. لذلك، على الرغم من الغضب العارم، لم يتجرأ أحد على تنظيم احتجاج علني أو إثارة ضجة سياسية حول الأمر آنذاك. اقتصر الأمر على مجالس عزاء حاشدة وصامتة نوعًا ما، يخيم عليها شعور بالعجز أمام بطش السلطة. بعض رفاق والدي حاولوا إيصال صوتهم للجهات الرسمية مطالبين بالتحقيق، لكن بلا جدوى – قوبل الأمر بالتعتيم الكامل. أما ردود الفعل في الصحافة الرسمية فلم تكن موجودة أصلاً، إذ تم تجاهل الخبر تمامًا كأنه لم يحدث. ومع ذلك، عاش في وجدان الناس كشهيد. كثيرون كانوا يقولون لنا في السر: “لن ننسى يوسف جلبي وما فعلوه به”. يمكنني القول إن ردّ الفعل الشعبي امتزج فيه الحزن بالرهبة: حزن شديد على فراقه، ورهبة من التعبير العلني عن الغضب. لكن في القلوب، كان هناك بركان يغلي من الأسى والحنق على تلك النهاية الظالمة. وفي السنوات اللاحقة، كلما سنحت الفرصة في تجمع خاص أو أمسية ثقافية بعيدة عن أعين السلطة، كان محبوه يذكرون سيرته بفخر وألم، ويتلون أشعاره وأغانيه تكريمًا له. وحتى اليوم، ما زلنا نسمع من كبار السن كيف أن موكب جنازته والعزاء كان مهيبًا، حضره المسلم والمسيحي واليهودي، الكردي والعربي جنبًا إلى جنب، في صورة تعكس الوحدة في المصاب. تلك الردود الشعبية – وإن كانت مكبوتة في حينها – أثبتت كم كان والدي محبوبًا وكم خلّف رحيله فراغًا كبيرًا في مجتمعنا.

إبراهيم: برأيك، لماذا غدا اسم يوسف جلبي منسيًا بعد كل ما كان يمثله؟ ما الأسباب التي جعلت ذكراه تتوارى مع الزمن؟

جلبي: هذا السؤال يؤلمنا نحن أفراد عائلته أشد الألم، لأن نكران الجميل ونسيان التضحيات هو ما حصل فعلاً لفترة طويلة بحق والدي. يمكنني حصر الأسباب في شقين: الأول سياسي وقسري، والثاني اجتماعي وتقصير ذاتي. فعلى الجانب السياسي، عملت السلطات الحاكمة في سوريا خلال الستينيات وما تلاها على طمس قضية والدي بالكامل. لم يُسمح بالإشارة إلى أنه قُتل تحت التعذيب أو اعتبار رحيله استشهادًا في سبيل قضية. حاولوا إلصاق وفاته بأي سبب آخر أو مجرد اعتبارها حادثة عابرة، كي لا يتحول إلى رمز معارض أو بطل قومي. وبالتالي غاب ذكره في الإعلام والتأريخ الرسمي عمدًا. يُضاف إلى ذلك غياب التوثيق الفني كما ذكرت؛ فبما أن أغانيه لم تكن مُسجلة رسميًا، لم يكن له حضور في الإذاعة أو التلفزيون الناشئ آنذاك، فتدريجيًا قلّ تداول فنه إلا في نطاق ضيق. أمّا الشق الاجتماعي الداخلي، فأعني به تقصير مجتمعنا ومؤسساتنا الثقافية في تخليد ذكراه. أحزاب الحركة الكردية التي ظهرت بعد رحيله لم تولِ اهتمامًا كافيًا لتوثيق إرثه، ربما لانشغالهم بأولويات سياسية أخرى أو لافتقادهم الإمكانات. كذلك عائلتنا (والدتي ونحن كنا أطفالًا آنذاك) عانت ظروفًا صعبة بعد رحيله، واضطررنا للانتقال أكثر من مرة، فضاع منا الكثير من الأوراق والذكريات. كل ذلك أدى إلى أن اسم يوسف جلبي لم يُكتب له الانتشار الأوسع الذي يليق بتضحيته. هناك سبب آخر جدير بالذكر: بعد وفاة والدي، تعرض الكثير من محبيه للتخويف؛ صار الناس يتجنبون الحديث عنه علنًا خشية البطش، فمرت سنوات صمت طويلة. خلال تلك السنوات، كبر جيل جديد لم يسمع به، خاصة مع هجرة العديد ممن عرفوه (بسبب الظروف السياسية والهجرة الاقتصادية). وهكذا، شيئًا فشيئًا، تقادم العهد وبهت ذكره خارج نطاق من عايشوه مباشرة. وربما ساهم أيضًا رحيل معظم شهود المرحلة – كعمّي عبد اللطيف الذي توفي منذ سنوات طويلة – في قلة من يُنبشون سيرته. بكل أسف، أقول إن عدم إنصاف ذكراه يعود إلى تضافر هذه العوامل. لكننا اليوم نسعى لتدارك الأمر قدر الإمكان؛ فنحن نجمع ما نجده من أشعاره وأغانيه، ونتواصل مع كل من تبقى ممن عرفوه، لكي نعيد إحياء اسمه وتعريف الأجيال الجديدة بقصته. قد تأخرنا نصف قرن، نعم، ولكن أن تأتي متأخرًا خير من ألا تأتي أبدًا. لقد دفع والدي حياته ثمنًا لمبادئه وفنه، وأقل واجبنا تجاهه ألا ندعه يُنسى. والحمد لله، بدأنا نلمس اهتمامًا أكبر مؤخرًا من المثقفين والمؤرخين المحليين بقضيته، وهذا الحوار نفسه جزء من عملية إنصاف تاريخي نأمل أن تكتمل بتوثيق شامل لسيرة يوسف جلبي وإدراجها في سجل التراث النضالي والفني لمنطقتنا.

إبراهيم: كيف كانت علاقته بمنزله وأسرته وأطفاله؟ بعيدًا عن كونه فنانًا ومناضلًا، كيف كان يوسف جلبي داخل بيته ومع عائلته؟

جلبي: في البيت، كان والدي أبًا وزوجًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى. على الرغم من كل ما كان يواجهه خارجه من صراعات ومضايقات، كان يدخل المنزل ويترك همومه عند العتبة ليمنحنا جوًا من الدفء والطمأنينة. تتذكره والدتي كشخص هادئ المحيا، يحب المزاح الخفيف لإضحاكنا. كثيرًا ما كان يجلس معنا نحن أطفاله التسعة ويحدثنا كصديق، يحكي لنا حكايات من تراثنا أو مواقف طريفة مر بها. ورغم مشاغله العديدة، كان حريصًا على تخصيص وقت للعائلة – مساء كل يوم تقريبًا نجده مجتمعًا معنا حول مائدة العشاء البسيطة، يتفقد أحوالنا واحدًا واحدًا. كان أبًا حنونًا عطوفًا بمعنى الكلمة؛ نادرًا ما رفع صوته علينا أو وبخّنا بشدة. وإذا أخطأنا، كان يؤنبنا بمحبة ويرشدنا بهدوء، ثم ربما يأخذ العود ويغني أغنية قصيرة ليبدد التوتر ويعيد الابتسامة إلى الوجوه. أذكر أنه علمني شخصيًا إحدى الأغاني الكردية التراثية وأنا في السادسة من عمري – كان يُجلسني على ركبته ويعلمني اللحن كلمة كلمة، ويصفق لي عندما أتقنتها. هكذا كانت تفاعلاته معنا، تعلمنا منه القيم والأغاني معًا. وبالنسبة لعلاقته بوالدتي، فقد كانت علاقة احترام ومودة عميقة. وقفَت معه في أيام الشدة وعاشت معه البساطة، وكان يقدر ذلك جدًا. قيل لنا إنه في شبابه عرف بعض التجارب العاطفية كما ذكرنا، لكن حين تزوج والدتي كان وفيًا لها تمام الوفاء. لم يُعرف عنه أبدًا أي تصرف يخدش حياتهما الزوجية. بل على العكس، عندما اشتدت عليه الظروف (كالاعتقال وغيره)، كان أول ما يفكر فيه هو سلامة أسرته. خلال فترات اختفائه أو ملاحقته، كان يرسل رسائل عبر معارف يطمئن فيها والدتي أنه بخير ويطلب منها الاهتمام بنا. وبعد كل محنة، كان يعود ليحتضننا وكأنه يعوضنا عما فات. ورغم قلة مواردنا المالية – فقد كان فنانًا شعبيًا دخله محدود – لم نشعر يومًا بالحاجة، فقد كان كريمًا بما لديه، يسعى لتأمين لقمة العيش بكرامة. حتى حين كان يضطر للسفر إلى بيروت أو غيرها للعمل والغناء لفترة قصيرة، كان يعود محملاً بهدايا رمزية لكل منا، ليشعرنا أنه فكر بنا في غيابه. في المجمل، كانت شخصيته في المنزل تختلف عن صورته الصلبة في الخارج؛ رأينا فيه الإنسان الحنون البسيط الذي قد يلاعب أطفاله الصغار أو يساعد والدتي في بعض الأعمال المنزلية، وليس المناضل الصلب فحسب. وهذا الجانب العائلي جعلنا نحبه ونحترمه ليس فقط كأب، بل أيضًا كنموذج للرجل المسؤول المحب. وعندما فقدناه فجأة، شعرنا كأننا فقدنا سند البيت وعاموده الذي كنا نتكئ عليه جميعًا.

إبراهيم: أخيرًا، لو طلبتُ منك ومن شقيقتيك تقديم شهاداتكم وذكرياتكم عنه، ماذا تتذكرون عن شخصيته؟ كيف تصفون يوسف جلبي الإنسان؟

جلبي: إن الحديث عن شخصية والدي يملؤني بالفخر والحنين معًا. بالنسبة لي ولإخوتي وأخواتي، كان قدوة ومثالاً أعلى قبل أن يكون أبًا. أكثر ما نتذكره هو شجاعته الاستثنائية. تربينا على مشاهدته يقف في وجه الظلم بقلب ثابت، فغرس فينا الجرأة وعدم الخوف. نتذكر أيضًا كرمه وسخاءه – بيتنا الصغير كان مفتوحًا للجميع رغم إمكانياتنا المتواضعة؛ كثيرًا ما استضاف عابري السبيل أو الفقراء وأطعمهم مما لدينا، وكان يقول لنا “الضيف رزقه على الله”. شخصيته جمعت مزيجًا عجيبًا من القوة والطيبة. كان قويًا أمام الظالمين، صلبًا في المواقف الصعبة، وفي الوقت نفسه رقيق القلب أمام الضعفاء والمحتاجين. أذكر أنه في إحدى سنوات الجفاف، جاءنا جار فقير يطلب مساعدة، فلم يتردد والدي أن يعطيه كيسًا من القمح كنا ندخره لنا، وقال “نحن بخير… المهم أن لا يجوع جارنا”. هذه الإنسانية العميقة هي ما نذكره دومًا. شقيقاتي يتذكرنه أبًا حنونًا كان يدللهن وينادي كل واحدة منهن بلقب محبب، ويقص لهن الضفائر، ويشتري لهن الأشرطة الملونة ليزين شعورهن – أمور ربما تبدو بسيطة لكنها كانت تعني الكثير. أما أنا كابنه الذكر، فكان يعاملني كصديق صغير، يصحبني معه أحيانًا إلى مجالسه مع الكبار كي أتعلم وأرى الحياة. أستطيع أن أصف شخصيته بأنها كانت كاريزمية لأبعد حد؛ حين يدخل إلى مكان، تلمع عيون الحاضرين تقديرًا قبل أن يبدأ حتى بالكلام. وعلى الرغم من شعبيته، بقي متواضعًا قريبًا من الناس. لم تغيّره الشهرة المحلية ولا محبة الناس في أن يصبح متعجرفًا؛ ظل حتى آخر أيامه بسيط اللباس والهيئة، عميق الأثر في النفوس. أيضًا من الأشياء الراسخة بذاكرتنا حس الفكاهة لديه. برغم همومه، كان يحب إلقاء الدعابات اللطيفة لإضحاك العائلة. كان يقول نكتة خفيفة ثم يضحك من قلبه فنضحك معه، وننسى للحظة تعب اليوم ومتاعبه. بهذه الروح الإيجابية ربّانا. شجاع، كريم، ودود، متواضع، وصاحب مبدأ… هذه الصفات كلها اجتمعت في شخصه. وبالتأكيد لم يكن معصومًا من الخطأ – لا أحد معصوم – لكنه كان يمتلك نقاء سريرة نادرًا. لم يحمل حقدًا على أحد، حتى على أعدائه. أتذكر أنه قال لي مرة: “لا تكرهوا من أساء إليكم، بل اكرهوا الإساءة نفسها؛ أما البشر ففيهم الخير مهما ظلموا” – تخيل! يقول ذلك وهو من ظُلم أشد الظلم. هذه هي فلسفته في الحياة التي بقيت معنا. نحن اليوم كبار في السن نسبيًا، وكل منا ربّى أبناءه، ونجد أننا نزرع فيهم ما تعلمناه من شخصية جدهم يوسف جلبي: الشجاعة، الكرامة، محبة الناس، وحب الفن. لقد رحل جسد والدي قبل أكثر من ستة عقود، لكن ذكراه حيّة في قلوبنا لا تموت. ما زلنا نشعر بحضوره معنا في كل موقف يتطلب ثباتًا أو شهامة؛ نتخيله يبتسم مشجعًا أو يضع يده على كتفنا. شخصيته كانت من ذلك النوع الذي يترك أثرًا أبديًا على من عرفه. وعهدنا له أننا سنبقى نروي قصته ونحفظ تراثه ونقتدي بما علمنا إياه ما حيينا. بهذه الكلمات أختم شهادتي: يوسف جلبي لم يكن مجرد فنان أو مناضل… كان مدرسة في الإنسانية والشجاعة ستظل تلهمنا جيلاً بعد جيل.