إبراهيم محمود

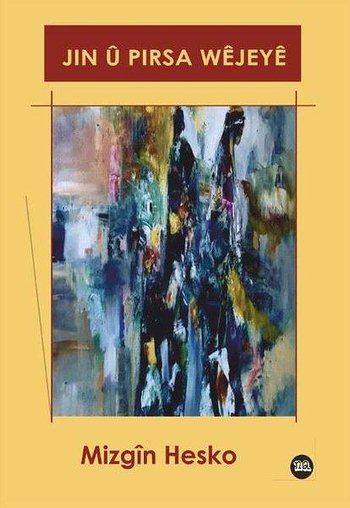

الشاعرة الكردية المعروفة مزكين حسكو ” 1973-..” الخارجة من مخاض ” روجآفا كردستان ” والمقيمة منذ ثلاثة عقود تقريباً في مخاضها الحياتي هذه المرة في ألمانيا، تبتعد هذه المرة عن كونها شاعرة، رغم أنها لا تنفصل عنها في داخلها مشاعر وأحاسيس وانتماء وجدانياً كردياً، لتظهر أقرب ما تكون إلى اثنوغرافية وناقدة يلتقي فيها التأريخي والاجتماعي والأدبي والسياسي والنفسي ..في خطوط اتصال متداخلة ومتباينة بمؤثراتها الفكرية والبحثية، شكّلها كتابها الجميل ” المرأة وقضية الأدب ” وبالكردية:

Jin Û Pirsa Wêjeyê

والصادر حديثاً تقريباً من منشورات ” NA ” أي ” لا ” في إزمير” 2024 “في ” 192 ” صفحة من القطعة الوسط.

أما عن سبب توصيفه بالكتاب الجميل، فلأنه، كما قرأته وأمعنت النظر في عناوينه الداخلية، وهي عبارة عن عناوين مقالات وانطباعات ” في الداخل كتبت مفردة ” مقالات ” أعلى العنوان الرئيس للكتاب، لا تخفي وجاهة محتوياتها المتبصرة للأمور” لموضوعاتها ” وما في هذه المتابعة ذات التنوع، من جهود مبذولة، ومن قابلية لضبط النفس، لأن الكتابة تتطلب تروّياً، وانتقاء للمفردات المؤدية للدلالة المتوخاة، ووجوب مراعاة أهم علامة فارقة ضمناً، أي القاسم المشترك، والذي يجعلها متقاربة في مستوى كتابتها جهة النوعية، وما في ذلك، هذه المرة، من تحد لذاتها، ولواقعها الكردي المتشظي، خصوصاً وأنها لا تدخر جهداً هنا، في الانتقال كثيراً إلى ماضيها القريب والبعيد” أيام طفولتها ” والاستعانة بذاكرتها المكانية، وما لـ” واجب الذاكرة ” الفعلي والمؤثر من دور محدد في توفير ما يلزم لبناء صرح كتابها.

وما ينبغي تنويره هنا ، في سياق تنوع الموضوعات، هو ” المرأة وقضية الأدب ” عبارة عن حوار أجريَ معها، من قبل صحفية كردية، ونشِر في الكتاب على خمسة حلقات أو أجزاء” صص 36-52 ” وليت الحوار ذيّل بتاريخ نشره، لأهمية إشارة من هذا النوع، لحظة الإقبال على قراءته في سياقه الزماني- المكاني، ليس لأنه يتميز بطوله، فهناك ما كتبتْه عن أعمال لجان دوست، ومع التركيز تالياً على عمله الروائي الحديث عهداً” مجنون سلمى ” ” صص 170-1990 “، وإنما لأهمية محتواه، وبصفتها كاتبة كردية، وما تثيره هذه العبارة من تساؤلات عن موقعها في مجتمعها، وفي مجتمعات أخرى ” غربية ” وفي عالم اليوم خصوصاً، من خلال العلاقة بانتمائها الكردي، وكيف تعبّر عن مثل هذه التحديات كامرأة وككردية معاً، وحيث إن الحوارذاك يتناول مختلف الجوانب الحية، أو القضايا التي تهم الشأن الكردي واقعاً وتفكيراً، أدباً ونقداً، اجتماعاً وسياساً، تربية وتعليماً، علاقات منزلية ومجتمعية، وثقافة وممارسة عملية لها في الواقع.

وعلي أن أشير إلى نقطة أجدها مهمة جداً، وهي تخص بنية العنوان: المرأة وقضية الأدب، وهو عنوان عام، إذ من الصعب، وربما من المستحيل بمكان الذهاب بالعنوان هذا، إلى ما هو مستبطن أو يكون محرّك العنوان ذاته، حيث إن المقروء في دقته جهة ارتباطه بمحتوى أو فهرس الكتاب: المرأة الكردية وقضية الأدب ” سوى أنه من البداهة تقدير مثل هذا الإجراء الاحترازي وربما الشرطي على الكاتبة، كون الكتاب مطبوعاً في تركيا في مدينة لا تخفي حساسيتها المحروسة سياسياً تجاه الكرد، فكان ما كان.

عشرات العناوين، أو المقالات كما سمّتها كاتبتنا، بين دفَّتيْ كتابها، تتراوح بين الصفحة الواحدة أحياناً، بالنسبة للمقالة، وصفحات تترى، تصل إلى العشرين كما ذكرت آنفاً. لعل في ذلك حسنة ومؤثراً نفسياً، في التباين جهة المساحات المعطاة للمقالات هذه، وإراحة للقارىء، من جهة، وإثارة القارىء النوعي، القارىء الناقد، حين يحفّزه ترتيب في العناوين ناحية موضوعاتها وتفاعلاتها، ومحاولة مكاشفة ذهنية الكاتبة بالتوازي مع ترتيب كهذا، من جهة أخرى، والمسافة الفاصلة بينها، على صعيد الكتابة وحِرفيتها، مع كل مقال، مع مراعاة الزمن، رغم أن هناك مجموعة لافتة منها غفل من التأريخ، سوى أنه، كما يلاحَظ تُظهِر المقالات هذه تقاربها الزمني في الكتابة، والكاتبة حين سعت إلى نشرها ضمن كتاب، فلتعطي القارىء فكرة عن الكاتبة الأخرى التي تمثّلها أو تكونها في حياتها العملية وهي أنها ليست شاعرة فحسب، وإنما قارئة ذواقة، وكاتبة لها حاسة نقدية ذات حمولة ثقافية، وقدرة على محاورة نصها المقروء، وإبداء ملاحطات من موقع النقد نفسه كذلك،، وهو نقد، من جانب آخر، لا يمضي باسمه إلى نهايته، أي ما يكونه النقد نقداً، جهة تناول الموضوع بمسمياته، إذ إن جملة من المقالات ظاهرة بما هو انطباعي، والانطباع لا يقلل من قيمة القراءة ومكانتها، كما في تذكيرها بكتاب مينورسكي عن الكرد” انطباعات وملاحظات “، حيث إن الانطباع يستجيب لذائقة نفسية، تشد إليها موضوعها، بينما النقد فيشد الذائقة النقدية إليه، بناء على نقاط منهجية، مؤسسة بأمثلة وأسمائها المرجعية . بالطريقة هذه لا تدخل في نقاش نقدي صارم مع موضوعها الموسوم داخل العنوان، بقدر ما تعبّر عما تراه الأكثر صواباً، وابتعادها عن تسمية من يكون المقصود بالنقد كتاباً وسياسياً، هو بغية إسماعها صوتها أكثر، ومن الذاكرة القرائية، يضاف إلى ذلك، وبعيداً عن التنظير، فإن التعامل مع كتاب من موقع النقد، مهما أظهر روعته سبكاً وبناءَ فن، لا يحول دون وجود ثغرات، تكون علامة مأثرته الفنية وهي الملهمة لكاتبها بالمقابل.

من داخل الكتاب، من خارجه

مقالات الكتاب مسطورة من زاوية الاهتمام بـ” البيت الكردي ” وهو بمنازله الكبيرة والكثيرة، وفي مساحات جغرافية واسعة ومتباعدة، وفي عالم اليوم بصورة رئيسة، وهذا التسطير يستشرف عالماً نفسياً من لدن كاتبتنا لا تحسَد عليه، في معاناتها أو مكابدتها وهي تعدُّ عدتها نفسياً وعملياً، للنظر فيه، بالأسلوب الأكثر قابلية للفت نظر قارئها، بعيداً عن الحدة، وعن المجاملة كذلك. تلك طريقتها التي يعرّف بها كتابها هنا، ووراء كل عنوان ثمة حساب الخطوة في الكتابة وكيف يمكن أن تكون، بينما القارىء يقبل على قراءتها بهدوء غالباً، ودون أن يعاني منغّصاً، أو توتراً متوقعاً، كما لو أن المقالات سُطّرت ترويحاً عن النفس، وليس ترجمة لنفس معذبة.

ما يقرَأ في الكتاب، هو ما يرده من الخارج، بتلك الطريقة التي أسهمت بها الكاتبة في نقل صورتها، وبناء على مكاشفة معينة وتخصها في تقديرها الثقافي، إلى الداخل، وما يمكن لهذا الداخل أن يؤثر تالياً في الموقف مما هو خارجه. إنها عملية ديناميكية تتأسس عملياً على فعل الرصد ونفاذ أثره إلى الجاري وتبيّن حقيقته.

في الحالة هذه، يستحيل تسمية كل عنوان بمحتواه، وما يمكن أن يقال فيه نقاشاً. إنما سأتوقف عند تلك النقاط التي تصلنا بحياتنا اليومية، وهي في بنيانها الثقافي، وتداخل الثقافي مع الاجتماعي والسياسي والتاريخي.

المرأة في وجودها

المرأة أكبر من أن تكون مجرد كائن يعرَف بالإنجاب” عن طريق الولادة ” أو تصنيفها مقابلاً للرجل الذكر كأنثى، وثمة ما هو تاريخي ينير هذا الجانب:

( كلمة المراة عندنا نحن الكرد غاية في القِدَم، إنما هناك من يسمي المرأة المتزوجة” Pîrek”، وهذه المفردة لا تخفي تاريخياً صفة القداسة في نشأتها ومكانتها، وفي الديانة الإيزيدية وكردية محض، الخبر اليقين. ص 14 ).

هذه الإحالة استوقفتني للنظر فيها، ولبعض الوقت،، بعين المتابعة التاريخية زماناً ومكاناً، وتبيّن ما كانت عليه المرأة الكردية قبل دخول الإسلام إلى ” دار ” الكرد ” وتحويلهم إلى ديانة لها بنيان ثقافي مختلف، وبعيداً عما كانوا عليه.

ربما في هذا السياق، يشار إلى المرأة أيضاً وكتسمية بكلمة ” Afret ” وهي تذكّر بالإبداع والخلق ” ص 15 ” .

وفي مقابلة لغوية من خارج جغرافية اللغة الكردية تقول الكاتبة ( في ألمانيا أن كلمة Xanim تقابل مقابلFrau تقال ” ganadiger Frau ” وهي المرأة المحترمة وصاحبة الكرامة والمباركة.ص16 ).

مثل هذه التقابلات اللسانية وعلى صعيد اللغة، لا يمكن حسْمها بسهولة، لأنه في لغات أخرى، كالفرنسية والإنكليزية وغيرهما، ثمة تباعد دلالي بين المرأة كاسم والحياة، سوى أن تذكيراً بذلك لا يخفي ذلك التأكيد على إمكانية النظر في تاريخ اللغة وكيفية نشأتها، وتطورها، وربطها بسياقها الاجتماعي والاقتصادي.

لعلها تمتلك حقاً تاريخياً إذ تمارس استئنافاً في القضية جهة الذين يريدون التشويش على المرأة، والمرأة الكردية ضمناً، من موقع النظر فيها كامرأة وليس كما ينظَر إليها امراة تابعة وليس كما هي ولادة في تكوينها العضوي أو الحيوي، كما رأت سيمون دي بوفوار في ” الجنس الآخر ” ولا أكثر من هؤلاء الرجال الذي ينطلقون من خاصية الذكورة فيهم، للحكم على المرأة أنوثةً، رغم أننا لو قارنا بين الاثنين، لرأينا أن المرأة في المقارنة هذه تكون أقدر على معايشة الجسد جنسياً، والتعايش السلمي مع جسدها بعيداً عن إملاءاته.

وما إهداء مزكين كتابها إلى أمها ذات البطون ” العشر ” إلا تعزيزاً لهذه الميزة الاعتبارية المباركة حياتياً.

وفي ليال معتمة وباردة، مع تحمل مشاق الحياة اليومية، وهي مع مثيلاتها يشعلن يضئن الشموع والمشاعل.

ولأننا إزاء هذا التوجه المركز على المرأة، فإن مزكين تستشرف ساحة تاريخ واسعة تخص المرأة الكردية بالذات، وكيف كانت تقوم بمهامها ليس باعتبارها ضعيفة، والبيت هو مكانها، وإنما بوصفها مقتدرة، وحتى منافسة للرجل الكردي ، كما في مشاركتها إياه في الحرب، وهي مقاتلة، وممرضة، وتعنى بالجرحى، وهي كانت تدير أمور البيت وحدها، عندما كان زوجها في خندق القتال وعلى الجبهة ” ص 18 “

أكثر من ذلك عندما برزت المرأة الكردية سيدة مجتمع وناقلة حضارة بني جلدتها أو قومها، كما في حال ” نفرتيتي ” زوجة ” أخناتون ” بذاته، وهي التي دفعت بزوجها التالي ” أمنحونب” لأن يغير ديانته إلى شمسية وتقديس الشمس، وهي في جوهرها ميتانية ” ص 19 “

واللافت، كما هو الممكن إضافته، أنه ( في أوربا، وأميركا وأغلب بلاد العالم، أصبح لباس البيشمركة من النساء موديلاً، وأصبح يباع في أغلب الأسواق محلات البيع المشهورة، وهكذا رأينا النساء الأوربيات مرتديات لباس ليلى قاسم أو آرين ميركان .ص 21 ) .

ولا يتوقف حضور المرأة الكردية في الذي تم ذكره، إنما عرِفت بدورها الكبير، دورها الصناعي والزراعي، وهي ( تنسج سجادات الصلاة، والبُسُط، وأولئك النساء كن يزينّ الأوشحة بالخرزات، ويجهزن أغلب عدة العرائس من اللباس بأيديهن الماهرة، ويصنعن جيوباً في أقمشة يعلقنها على الحائط، وداخل الجيوب تلك، كن يحفظن الأدوية والإبر ولوازم البيت . ص 23) .

والمهارة الفنية وبدعتها وروعتها لم تقتصر على ما هو يدوي، إنما كان لفم المرأة وصوتها النصيب الوافر والساحر في آن، كما تقول مزكين، وهو ما شاهدناه نحن ” شاهدته أنا طبعاً “، أي في الغناء والمشاركة في الرقص ، وهو ما يتأكد لحظة القيام بمسح ميداني وتاريخي عميق، حيث كان ( المجتمع الكردي يفيض حباً ، وفي الأعراس والحفلات،كان الشباب والشابات، النساء والرجال، تتشابك أيديهم معاً، ويديرون الدبكة. ص 24)، يعني ذلك ( أن المجتمع الكردي مجتمع تعاوني وتشاركي . ص 25).

إنما بالمقابل هناك عادات وتقاليد كانت تمارس في المجتمع الكردي وفي روجآفا كردستان خاصة، في الجزيرة العليا( إذ كثيراً ما كانت النساء الكرديات يقسمن ” يحلفن ” بالقرآن، بالإنجيل، بالتوراة، وطاووس مللك،، أو بمحمد، وعيسى وموسى، وهذا ما عرفته في شخص أمي. ص 27). وفي ذلك تتفاعل تواريخ ومعتقدات.

وهذا ما يمكن تبيّنه في طريقة لبسهن وفي إعدادهن للطعام والقيام بأعمال بيتية وخارج البيت في الحصاد وغيره، تأكيداً على أن المرأة الكردية كانت مع الرجل، تدعمه، وترفع من معنوياته بجسارتها.

وذلك ما نتلمسه في شهادات مستشرقين أو مستكردين،مثل كريستيان، ونيكيتين، والميجر سون، وومينورسكي، في إبراز مكانة المرأة ودورها البارز وتحررها وثقتها بنفسها ” صص 30-31 “، طبعاً متابعة ذلك، وللتوسع، في الذي أورده الشاعر والباحث والمترجم الكردي بدرخان السندي في كتابه ( المجتمع الكردي من منظور استشراقي ) حيث ترد مئات الشهادات التي تعرّف بالمجتمع الكردي مدنيةً وثقافة عن المجتمعات المجاورة.

ولعل الذي يزيد هذا الجانب وضوحاً، ما جاءت مزكين على ذكره بخصوص أسماء نساء كرديات سجّلن بأحرف من ذهب في التاريخ، ومنهن: عادلة خانم الحلبجيية، وخنسا إبراهيم باشا المللي، وميان خاتون، ومستوره أردلان…إلخ ” صص 32-33 “.

إنما بالمقابل هناك ما يؤسف له جهة السلبيات التي ضيَّقت الخناق على المرأة الكردية، من ذلك:

عدم توافر فرص القراءة، وخاصة الدراسة الجامعية.

الزواج القسري.

سريان فعل بعض العادات من نوع الحيار وزواج البدل لدى بعض العائلات.

الزواج المبكر.

ختان الفتيات عند البعض.

التحرش الجنسي.

أعمال الأطفال الصغار، بسبب أوضاع عائلاتهن واسئتغلالهم.

الترويج للمخدرات؟

الانتحار من قبل النساء وهو ما نلاحظه سنوياً في أجزاء كردستان الأربعة.

تعدد الزوجات لدى البعض…إلخ . ” صص 34- 35 “

أحسب أن كاتبتنا بذلت جهوداً مضنية لإيراد مثل هذه النقاط وتبعاتها، بوضوح، وفيها ما يستحق التعرض له تأملاً وتفكيراً، وإثارة لتلك المسائل التي تحول دون تقدم المجتمع الكردي، وللمرأة مكانتها الكبرى فيه.

ولعل متابعتها في الجانب النسائي، وخاصية الإبداع ، والمقام الرفيع للمرأة الكردية، في مقالات لاحقة:

كما في مقالها المندرج في مضمار ما هو نسوي” نجمات الصباح المضيئات. ص92 ” والحديث عن مقام المرأة وتشبيهها بنجمة الصباح وضرورة الاهتمام بها، إذا أريد للمجتمع أن يزداد تقدماً، و” المرأة والشيمة والإبداع . ص 103 ” وفي ” المرأة وديانة اليارسان ” وفي نموذج الشاعر اليارسانية جلاله خانم ” ص106 “…

المرأة الكردية وقضية الأدب

كان في مقدوري أن ألحق هذا العنوان والرئيس للكتاب ببقية النقاط السابقة، لكنه في خصوصيته، وكونه حواراً مع الكاتبة، ونظراً لأن أهم الهواجس التي تشغل الكرد رجالاً ونساء، وعلى الصعيد الثقافي ومعه الاجتماعي وحتى السياسي طبعاً، وجدت موقعها في بنية الحوار، كان لا بد أن أوليه اهتماماً مختلفاً، رغم أنه من المستحيل بمكان إيراد كل النقاط التي تشكل عمارة الحوار، وهي مهمة، وحسبي هنا، أن أنوه إلى طريقة تناول الكاتبة لما يشغلها أو يشغل بال محاورتها، وخلفية هذه الأسئلة، ودواقعها.

أشير هنا أولاً، إلى أن الكاتبة جرّاء دراستها الجامعية وقراءتها المتنوعة، إلى جانب نشاطها السياسي الحزبي والأدبي واهتمامها بالمنابر الثقافية الكردية ومساهمتها الملحوظة فيها، وهمومها المتعلقة بهذا النشاط الدؤوب وما له من صلات بآمالها وآلامها من موقعها ككردية وتعيش همها القومي الكردي، أفصحت عما هو عام، وفي الوقت نفسه، عما تنشغل به، وما يجب الاعتناء به، وهو يسهم في بناء الشخصية القومية الكردية أكثر.

ثانياً، هناك ما يلفت النظر في تلك الحالات التي لم تخف فيها الكاتب وجعها النفسي، وكربها إزاء المعوقات القائمة في مجتمعها، وهي ليست مرتبط حصراً بما هو خارجي، وإنما داخلية ولها تأثير سلبي فيه.

وبصدد هذا الحوار الطويل واللافت في آن، يظهر أن الذي أرادت كاتبتنا قوله، جرّاء معايشة الواقع الكردي، كانى هذا الحوار فرصة مؤاتية لها، رغم أن الأسئلة التي طُرِحت عليها، لم تستجب لما كانت تعيشه نفسياً، وبصورة خاصة، المرأة عموماً، والمرأة في الأدب خصوصاً ” ص 36 “

وتنوه في البداية إلى ما صدمت به إحدى الصحفيات في محاورة معها، وهي تخاطبها بـ” الأستاذة/ المعلمة ” لتعلِمها في النهاية عن أنها أم وزوجة، وست بيتها، لتثير ذهولها بجوابها هذا، ولتنيرها عن أنها مهما كانت: أستاذة ” أو معلمة ” أو “ست “، المؤكد أنها راضية عن نفسها، وتجد نفسها محل الأمال الكبيرة، حيث إنها من صغرها تهتم بالأدب والثقافة الكرديين، ولها الكثير من المؤلفات المطبوعة والكثير من المقالات والكتابات المشبعة بالأفكار. لتسألها الصحفية عما يميز المرأة عن مزكين حسكو الشاعرة وست البيت في الفهم والتفكيرالاعتقاد ؟ وحول سؤال كهذا، يمكن معرفة شخصية الكاتبة، كاتبتنا، وهي تسجل ملاحظتها على ما يتردد حول تلك القيمة التي يمنحها الرجال الكرد” الأدباء هنا ” لنصوص المرأة الكردية الجميلة وإن كانت ضعيفة، خلاف المرأة غير الجميلة. وتخطّىء هذه المصارحة، بتعليقها اللاذع على أولئك الرجال ممن يعتبرون أنفسهم مثقفين، وهم لا يميلون إلى النساء المعتدات بأنفسهن في حياتهن اليومية..” ص 37 “

هذه النقطة لا تخفي مرجعيتها الكارثية الدالة على مدى تدني الثقافة المعتمدة في النقد كردياً، ولا أكثر من هذه الحالات، وهي ظاهرة، ممن يتزلفون لنساء من هذا القبيل، لما ليس له صلة بالأدب تعبيراً عن خوائهم، وهو ما نلاحظه هنا وهناك، والطامة الكبرى، حين نجد بالمقابل، من يستسغن هذه النوعية من الرجال اللاسويين رغبة في كسب شهرة، ولو على حساب كرامة النساء في الداخل .

في الحلقة الثانية، ثمة إشارة تاريخية وجود النساء الكاتبات الشهيرات ، وفي أغلبية المجتمعات تعرضت المرأة للظلم والتنكيل، والتعتيم عليهن، وكبتهن، وكون مجتمع الرجال في يده السلطة، كان يراقبهن، وتعذيبهن، وحصارهن، واليوم حضور لمثل هذا التنكيل بصور أخرى، كما هو وضع راهبات الأديرة وحجرهن، ويتم ذلك عن طريق الآباء أو الأزواج حيث يسلمونهن للكنيسة..إلخ ” ص 41 “

نحن هنا إزاء سرد تاريخي عن وضع المرأة وتعرضها لمظالم كثيرة، رغم مكانتها في المجتمع، وترى الكاتبة أنه ينبغي ألا تنسى النساء ما يجري بحقهن، والسعي إلى تأكيد مكانتهن( الحياة هكذا وهو أن نسير في طريقنا، ونحن رابطات الجأش. ص 43 ).

تلك نبرة تأسّ وتوجع، وفي الوقت نفسه محاولة عدم الاستسلام لليأس، وهو ما يجب على المرأة أن تتنبه إليه، وعبر مخاطبتها لأولئك الرجال المتحجرين أو من يزعمون أنهم دعاة توازن اجتماعي في الوقت نفسه( مطلوب من المرأة الكردية أن تقوم بدورها التاريخي دائماً. نعم، ذلك صحيح. إنما دعونا نمر، ولا تسدوا الأبواب الموجودة في وجوهنا. ص 45 ) .

ولكي تؤكد على عراقة المرأة تاريخياً، تستعين بالذاكرة الشفاهية والإشارة إلى أن النساء الكرديات كن دائماً نشطات وقولها( تُرى، بالنسبة لأمهاتنا وهن يهززن المهد، أمَا كن يغزلن وفي الوقت نفسه يترنمن؟ . ).

لتقول معبّرة عن حقيقة ذلك( من وجهة نظري أن النساء كن في البداية يرددن بعض الأناشيد، إنما ربما جرّاء ضعف أصواتهن، يحل الرجال محلهن، وهم يرددون النظم، وأغاني الدبكة والحب بصوت عال ٍويكررونها…؟ ص 46 ).

ذلك يتوقف على تلك الدراسات الميدانية والبحثية التاريخية التي يمكن أن تعمق هذا الجانب، إنما من المؤكد أن وراء الحضارة التي ينسبها الرجال إلى أنفسهم، تكمن سلطة غاشمة وثقافة ذكور همجية ضد النساء.

وهي بغية تعزيز شهادتها وليس في أن تقول مجرد رأي دون إسناد تستعيد تلك الأسماء النسائية الكردية وبروزهن في التاريخ الكردي الحديث، كما في حال عادلةخانم، وحكمت خانزاده سلطان، وخنسا إبراهيم باشا المللي.، ومستوره كردستاني، وماه شرف، وروشن بدرخان ذات الشهرة تلك المرأة المثقفة والنشطة في تاريخها المديد، وذات القول المشهور:

إن أولئك الرجال الذين يرون أن مصائر الشعوب بأيديهم، يتربون على أيدي النساء.. بنيّ: أعطني زمام وحدة الكرد، سوف أحرر كردستان كاملة .. .إلخ ” ص 52 “.

في الذي حاولت إيراده، ولو بإيجاز، وكما يقال، فإن البلاغة في الإيجاز، يبقى المهم هو إيصال صوت الكاتبة إلى مَن في أذنه ” وِقره : ثِقْل سمع، أو طرَش “، ومن يتغابى أو يتجاهل ما للنساء من دور في التاريخ، والمجتمعات المشهود لها بالتأخر، والتعرض للظلم، تكون عذابات النساء مضاعفة، وفي الوقت نفسه، تكون بحاجة مضاعفة إلى استنهاض النساء، واعتبارهن جديرات بتحمل المسئولية في مجالات شتى، ومثل هذا الإجراء كفيل بقلب موازين القوى في المجتمع.. سوى أنني أرى أنه رغم سلامة توجه الكاتبة فيما قالته ودعت إليه، ومن خلال تجربتي في الكتابة النسائية، تكون في مقام صارخ في البرّية، على أكثر من صعيد .

علامات تاريخية واجتماعية وثقافية:

ثمة الكثير والممكن تأكيده، والذي يمثل تحدياً مصيرياً للكرد، وعليهم النظر فيه اليوم قبل الأمس، وبالنسبة لواقعهم ولما ينشدونه من أهداف وحاجتها إلى التضحيات ورص الصفوف، وإنما الارتقاء بالوعي الجماعي.

هناك تاريخ يضيء صفحة تاريخهم، وفي الحديث عن ” نوروز ” حديث عن ولادة تاريخهم الدال على عنفوانهم ورفضهم للظلم، قبل أكثر من ” 2630 ” سنة مع شعلة كاوا الحداد ” حيث يؤتى على ذكر هذا الاحتفال العيد النوروزي، وكذلك أحمد خاني في ” مم وزين، وذلك على خلفية من أسطورة ” الضحاك ” وكيف كان يُضحى بفتيين كرديين كل يوم، إشارة إلى مدى تعرض الكرد لظلم الأعداء، وعلى يد هذا الحداد التاريخي حامل شعلته الجبلية، ودلالته، يكون الخروج من ظلام الاستبداد، وليجري الربط بين نوروز المناسبة والزمان ” الربيع ” تعبيراً عن حب الكرد للحياة ومباهجها رغم أنف الأعداء . ” ص 57 “

وهناك من يظهر ليس لامبالياً بما يجري في مجتمعه، وضد بني جلدته، وضده بالذات وهو يعربد هنا وهناك، والأعداء ماضون في تسفيهه والاستخفاف به، ومحاولة تشويه صورة الكردي أكثر من خلاله. لتصرخ الكاتبة بوجع الأم، كما يظهر، على أبنائها، والشاعرة المأهولة بوجع وطن ممزق ينكّل به الأعداء، أن كفى مراراً:

إن العالم أجمع لا يضاهي حذائي آلانو.

إن العالم أجمع لا يضاهي ظفْر فتاة شنكّالية.

إن العالم أجمع لا يضاهي ضفيرة شعر فتاة كردية..إلخ ” ص62 “

وربما كان للمثقفين الكرد حسابهم الخاص، من خلال تلك المكانة التي يمنحونها لأنفسهم، وهم يقصّرون عن أداء واجبهم الإنساني والقومي إزاء التحديات التي تعصف بشعبهم . حيث ينقسم الكرد فيما بينهم، ومنهم من يتواطئون مع أعداء أمتهم وشعبهم، وتذكّر بصرخة خاني ووجوب أن يتحد الكرد ” ص68 “.

وفي هذا هناك ما يجري تداوله كردياً تحت مسمى ” الإتيكيت ” وهي تسمية دبلوماسية في أساسها كما تشير الكاتبة ” ص76 ” لمن هناك من يجردها من معناها ويبتذل حقيقتها، وفي مجتمع كمجتمعنا الكردي، كما يُستخلَص من حديثها عن حقيقة ” الإتيكيت “، مع المجاملات والمصالح الشخصية يكون للتزلف حضوره تعبيراً عن هذه المصالح وتحت راية ” الإتيكيت ” تماماً ” ص79 “

مجتمع المجاملات ” القشمريات ، بلغة مبسطة ومقشرة ” مشهود له بالتنامي حولنا، وأكثر من يعاني، وعلى أعلى مستوى، هو ذاك البعيد عن وسط موبوء كهذا، ويعاني الأمرين: مرارة تواجده في وسط كهذا، ويعجز عن فعل شيء، ومرارة شعوره ، وهو عاجز عن القيام بأي تغيير..

ربما يندرج في هذا المقام أولئك الذين تأثروا بالآخرين وسايروهم، لابل وقلدوهم ونسوا من هم ككرد. وهم في موقع المسئولية، كما هو الجاري إعلامياً، ويتم تجاهل من هم مقتدرون ثقافة وكفاءة للتعبير عن هموم الكرد وتنويرهم على أعلى مستوى، فأين ذلك الإعلام القادر على فعل ذلك ” ص 84 “

موضوعات أخرى في نطاق الاهتمام

في مقالات أخرى، ومن خلال محتواها، لا تخفي مزكين قلقها تجاه مجريات كورونا، وكيف أن العالم بين ليلة وضحايا انقلب عاليه سافله، وزاد قلق الجميع على الجميع منهم: حرصاً عليهم، وخوفاً من عدوى الانتقال الفيروسي، وهي بدورها تحاول النظر إلى الجاري والتأريخ لتلك الجائحة، وكيفية التعامل معها ” ص87″ وفي مقال تالي مثله كمفهوم ” ص100 “، وكذلك في ” الموجة الثانية لكورونا. ص 114″، وفي مقال “مأساة الكوارث بيون الأدب ” وما يمكن أن للأدب أن يقوم من دور تنويري “ص127 ” ..

هكذا الحال مع مقال ” فن الكرد السينمائي . ص 95 ” وتأكيد دور السينما والمأمول منها كردياً، وإبراز من هم الذين أسهموا في هذا المجال دولياً، وتصويرهم لقضايا شعبهم بإبداع، مثل: مهدي أوميد، لوران جدعان، أنور سندي، مانو خليل، جوان بامرني، سولين يوسف…إلخ ” ص 97 “.ومآخذ على الإعلام الكردي، والذين يمتهنون حرفة الإعلام لغة وثقافة، مثلاً ” معيب جداً، ومؤسف جداً، حيث إن أغلب العاملين في هذا الإعلام غير متمكنين من التحدث باللغة الكردية، وبعض منهم، لا يتهجون إلا نصف الكلمة..ص 108 ).

وما يجب على الكرد القيام به في التعليم والتعلم الضروريين، وبلغتهم في ” المرء المنسجم مع نفسه. ص 109 ” .

وما يجب الأخذ به في التعاطي الحياتي، باعتماد الفلسفة كضرورة ثقافية مؤكد للكرد( نعم، للفلسفة حكمتها، وهي تكمن في نطاق السؤال والمساءلة، وعن طريق الجدل، وبهذه الطريقة تضمن ظهور أجوبة دقيقة في الذهن. ص 112 ).

تلك قضية مؤثرة، وحاجة ضرورية للعقل الذي ينشد المعرفة المعمقة للحياة، والكرد في أمس الحاجة إليها.

والحاجة إلى الفلسفة تستدعي كما هو مقدر التأكيد على ممارسة النقد والذي تشدد عليه الكاتبة بحق، وهي تظهر ضعف حضوره في بنية مقالها الذي ينبني على وجوب النقد على أساس معرفي، وليس مزاجياً، أو دون وعي مطلوب كما يجري في وسطنا الكردي، في الفيسبوك وغيره ” ص 119 “

وفي مقالها عن ” جريدة كردستان والمقال الأول ” هذه الجريدة التي دشّنت باسمها الكردي اللافت في ” 22 نيسان، 1898 ” كان لها شأنها بدلالتها، من قبل الحفيد البدرخاني المير مقداد مدحت بدرخان، والاحتفاء بها كل سنة احتفاء بمحتواه ومخن خلال اسمها، وتذكير بما يجب على الكرد القيام به في وعيهم الكردستاني، وهو ما تؤكده الكاتبة، وعلى منوالها توسّع دائرة التفاعل مع قرائها ووجوب التزود من العلم ” ص123″.

وثمة ما علق بذاكرتها، دون أن تنساه يخص لقاءها بالشاعر الكردي الراحل ” تيريج ” وتقديره لها ، وبالمقابل تقديرها المضاعف لشخصه ككردي مخلص لقضايا شعبه والمعبّر عن آلامة وآماله ” ص 126 “.

وما يتركز على الطفل وكيفية الاهتمام به في ” الأطفال فواكه البيت . ص 131 “.وما يجب على أولياء أمور الأطفال القيام به في دورهم الصحي والوجداني في تربيتهم وفي عالم اليوم خاصة.

وما في ذلك من شعور بالنقص في التربية واللامبالاة .

وربما كان تناولها لـ “القصيدة الكردية باتجاه الحداثة ” وتحفظها على التسمية، عندما تتنامى في ضعفها، جرّاء محسوبيات قائمة توفّر فرصاً للظهور وكارثة هذا التعامل، والحيلولة دون ظهورها، من موقع اعتباري جانبي، لا دخل للوعي الثقافي الفعلي، ليكون لدينا أدب فعلي ” ص 136 ” وهكذا الحال مع متطلبات ” لغة القصيدة . ص 139 “، وليكون مقال ” دور العائلة في بناء شخصية الطفل” التلميذ الواثق من نفسه. ص 146 ” وهو مهم وفي عالم اليوم خاصة، ويفصح عما يجري سلباً وتأثير ذلك على شخصية تأخذ منحى سيئاً في النمو، وهناك المزيد من النقاط التي تدخل في صميم البناء التربوي للطفل، وكيف يحول دون ذلك غياب الوعي المطلوب في المجتمع الكردي الذي لا زال يعرّف بريفيته، وذلك الأسلوب السيء لدى بعض العائلات في التعامل مع طفلهم والاستهزاء به من مثل:

تربولو

سرهِشكو

خِناني

لالو..إلخ ” ص 154 “

المقال هذا مهم،، نعم! ويعبّر عن متابعة الكاتبة تربوياً لما يجري في عالم الأسرة والتعامل السلبي مع الطفل، وكيف يجب ( على الطفل أن ينمو وفق رغباته وتحت رقابة الوالدين، كما يريد وليس كما نريد نحن. وجيل من هذا النوع، سيكون في مقدور، وقد أصبح متعلماً، أن ي يحرر وطناً ويبنيه . ص 159) .

في مؤانسة الأدب” الرواية نموذجاً “

في مقالين تاليين، وأخيرين، لا تحتاج الكاتبة لأن تبرهن لقارئها أن لديها شغفاً بالقراءة في تنوع موضوعاتها، والرواية ضمناً، وبلغتها الكردية. إن أسلوبها الواضح في الكتابة عن بعض مما تقدم روائياً يشهد لها على ذلك، كما في قراءتها لرواية الكاتب الكردي: صبري سليفاني ” مريما ” وإشعار قارئها بمتعة قراءتها وإبراز جانب الإبداع لدى كاتبها، والتمني له بالنجاح ” ص 169 “

وهكذا كان تعاملها مع أعمال للكاتب والمترجم والروائي الكردي جانب دوست، وفي تناولها الموجز لنشاطه الأدبي والترجمي، وتناولها لروايته ” مجنون سلمى ” وإظهار قدرة جان على التصرف بالكلمات وتطويعها في كتابة نصه الروائي ببراعة، وهي بمناخها الكردي وما لذلك من تحفيز لدى القارىء بالاهتمام بتاريخه، ولغته وقوميته، كما في منح كل من أحمد خاني وملا جزيري حضوراً فنياً في عالم الرواية اليوم، حيث إن تناول تاريخ الكردي الأدبي روائياً وبنجاح ومن قبل جان، ليس بالعمل السهل، إنما يكون نابعاً من وعيه العميقي به، وكيفية الاغتراف منه في روايات لها يحتفى بها كردياً وعربياً.

وكما في الحديث عن مقالات أخرى، أوجزتُ هنا أيضاً في الحديث عن كتابتها، أو قراءتها لعمل الكاتب الكردي صبري سليفاني، وأعمال نظيره الكردي جان دوست، و” مجنون سلمى “خاصة، تاركاً مقام شغف القراءة روائياً وفضول البحث والسؤال عما يشكمّل عالم الرواية لمن يهمه ذلك.

ولأسجل لكاتبتنا- أخيراً هنا- فضيلة قرائية على خلفية من اهتمامها بتنوع القراءات، وبيان ثمارها الشهية في المحصلة، والتأكيد عبر كتاباتها النثرية، على أنها إذا كانت عرفت وتُعرف بشاعرة، فهي لا تعني بذلك أن بينها والكتابات الأخرى في مجالات أخرى، نثرية، ثمة طلاقاً معلوماً، و” المرأة وقضية الأدب ” شاهد حي على ذلك.