فراس حج محمد| فلسطين

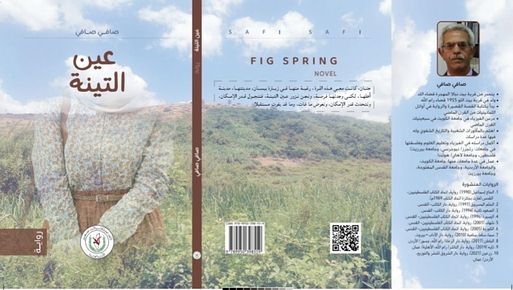

صدرت مطلع هذا العام (2025) عن اتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين في مدينة رام الله رواية “عين التينة” للروائي والأكاديمي الفلسطيني صافي صافي، وجاءت بعد عشر روايات صدرت عن دور نشر محلية وعربية في فلسطين والأردن وبيروت.

يعزز الروائي في روايته الجديدة علاقته بالمكان الفلسطيني وتحولاته على غرار رواياته الأخرى، وجاءت في (143) صفحة من القطع المتوسط، موزعة على (26) فصلا قصيراً، هي: بيسان، كن صديقي، حنين، المدينة، باقة، حنين، كوشان، البوسطة، التيه، الطريق، الدرباشية، البركة، رقص، اليعسوب، الأزرق، العليق، العنق، العصي، الفرز، عين التينة، اشتباك، الحولة، أصدقاء أعداء، الغجر، بيسان، الحبس.

يتخذ الكاتب من “التخييل الذاتي” متكأ فنيا، إذ يتشابه السارد والمؤلف في بعض الأمور، فكلاهما من فلسطين من قرية مهجرة، يقول: “فأنـا مـن هنـاك، مـن وسـط الوسـط، قـرب حــدود الخط الأخضر، قــرب المطار، قــرب نعلــين وبــدرس وقبيــا، ورنتيــس مــن الجهة الشــرقية، واللــد مــن الجهة الجنوبية الغربيــة”. وكذلك للسارد والمؤلف علاقة بمدينة رام الله التي يتردد عليها السارد، كما أن سيرة صافي تشير إلى أنه درس في جامعة الكويت، وعدا هذا وذاك فإن رواية “التخييل الذاتي” تقوم على السرد بضمير المتكلم، وهو ما وظفه الكاتب في هذه الرواية. وعلى العموم يصعب فصل التجربة الروائية للروائي الفلسطيني عن تجربته الشخصية، فتتداخل التجربتان.

تصف الأحداث مسار استكشاف فلسطين التاريخية، يقوم به السارد برفقة حنان صديقته أيام الدراسة الجامعية في الكويت، فيزوران موقع “عين التينة” بين هضبة الجولان السورية وبحيرة الحولة شمال فلسطين. حيث تتمكن حنان من دخول فلسطين، لتزور مدينة بيسان التي تحتل كل تفكيرها، وتفضلها على زيارة أية مدينة أخرى.

ويتتبعان- ومعهما (40) شخصا آخرين رفقاء الحافلة التي تقلهما- مسارا جغرافيا للوصول إلى عين التينة مبتغى السارد، وبيسان مبتغى صديقته، فيظهر اتفاقهما في أفكار كثيرة حول علاقة أحدهما بالآخر، والتباس تلك العلاقة المفتوحة على الصداقة أو رفقة النضال، أو مجرد الزمالة الجامعية أو العلاقة العاطفية، ومن خلال هذه الرحلة يتفقان على كثير من الأفكار حول المكان الفلسطيني والانتماء له، واحتلال الصهاينة له، وإدانة كثير من التصرفات.

عندما يصلان “عين التينة” يُواجه الفريق بالهتافات العنصرية، ما يضطرهم للمغادرة، وحين يصلون بيسان، يكون النهار قد ولى، فيعتقلون فيما تبقى من محطة قطار الشام- الحجاز، فلا ترى بيسان على حقيقتها.

في تلك الأثناء تصحو العاطفة المكبوتة بين السارد وبين حنان، فعلى الرغم من أنهما سجنا في مكان تغمرهما فيه العتمة والرطوبة والحشرات المزعجة، ومكتظ بالآخرين، إلا أنهما يجدان أنفسهما يعيدان ما فات من هذه العلاقة المتينة الغامضة، لتنتهيَ الرواية بهذا المشهد:

“قلـت انزوينـا، فكانـت الزاويـة مكاننـا، ولـم نعـد نشـعر أن هنـاك أهميـة لـو اتسـخت ثيابنا، أو ازداد تصبــب عرقنــا. مــرت ســاعة، ســاعتان، فشــعر آخــرون بالنعـاس، وشـعرت أنـا وحنـان بالقـرب، فاقتربنـا، وشـعرنا بالوحـدة، فاتحدنا عناقـا وقبلاً، شـفاه حـارة جائعـة، بهـدوء صوفيـن، طاويـين، تمددنا والتصقنــا، بهــدوء، بســكينة هــذه المدينة، فحــل علينــا الإله. بهـدوء كنـا معـا، وبهـدوء اجتمعنـا، بهـدوء شـآن، وبهـدوء، بهـدوء، عشـنا معـا، ومتنـا معـا، ثـم عشـنا بسـكون”.

يتخلل الرواية كثير من المعلومات التاريخية والمواقف السياسية، وتكتنز لغتها بالإشارات الثقافية المتنوعة. رواية قصيرة غير متفرعة في أحداثها، ليظل السرد محافظا على خيط انتظامه وسيره نحو الأمام رغما عن العنونة التي تقطّع أوصاله ظاهرياً، لكنها كانت أشبه بالمحطات الجغرافية لا تمنع تدفق السرد وتتابعه للوصول إلى ذروة الحدث الروائي الذي جاء في آخر مشهد في الرواية.

كما أن الرواية كانت تقترح جمالياتها الخاصة من خلال ما اتخذته من تقنيات سردية، لتكون “الرحلة” أهمها، وأكثرها تأثيرا في رسم الحدث الروائي، ومحدودة الشخصيات، ظهر منهم مها المقدسية ووحيد الجولاني وأبو المجد وزوجته. ولم تركز على البطولة الفردية الكلاسيكية إنما كانت الطبيعة الفلسطينية هي العنصر الأبرز في الرواية، وعمقت الرواية حضورها بأن تجاوزت عن بعدها الرومانسي المعهود إلى بعد آخر مرتبط بخصوصية المكان الفلسطيني وما يعانيه من سيطرة الاحتلال عليه وتحكمه فيه، لكنها لم تخل من ظلال رومانسية العاشقين، لتعيد الرواية أنسنة الطبيعة واندماجها بإنسانها على نحو غير مباشر لم يقتصر على نهاية الرواية بل وجد له ظلال في مشاهد متعددة خلال السرد، وبذلك تشكّل تنوعا سرديا مهما في المشهد السردي الفلسطيني، لتؤكد بعده التاريخي المتسق مع رواية الفلسطيني لحكاية أرضه أولا، ليجابه بها سردية الآخر المحتل ثانياً…