نارين عمر

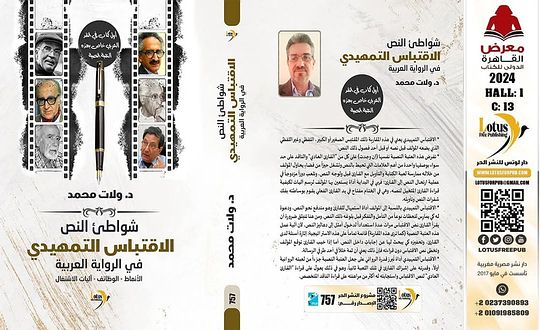

من خلال التّنزه في وعلى شواطئ الكتاب المعنون “شواطئ النّص، الاقتباس التّمهيدي في الرّواية العربية” للكاتب الدّكتور ولات محمد الصّادر عن منشورات دار لوتس للنّشر الحر، الإصدار رقم 757 يناير 2024 سوف نجد أنّه بذل جهداً كبيراً في كتابته وإعداده، وخصّص له سنوات طويلة ليكون الكتاب الأوّل في النّقد العربي الذي يخصّ عتبة الاقتباس، كما يؤكّد هو على ذلك على الغلاف الخلفي لكتابه بالقول:

(( كتاب شواطئ النص۔ وهو الأول في النقد العربي الذي يخص عتبة الاقتباس epigraph وحدها ببحث شامل ومعمق- يبحث في آلية عمل هذه العتبة النصية لدى كل من الروائي والقارئ في الرواية العربية…)). ربّما لذلك نجده يهدي كتابه هذا إلى نفسه:

إهداء 2

إليْ ها…

التي أحببتها وأحبتني

التي أخلصُ لها وأخلصتْ لي

التي فعلتُ من أجلها الكثير القليل

التي احترمتُ رغباتها وتفهمتْ أفكاري

التي خذلتها سهواً فلم تؤذني عمداً

التي بذلتْ الكثير لهذا العمل

فاستحقت هذا الإهداء

إلى نفسي..

وكان الإهداء 2:

“”إلى خير جليس” الصّفحة 3

وقبل هذه الفقرة يطرح عدّة تساؤلات:

((ما الذي يدفع الرّوائي (وغيره) إلى تصدير نصّه باقتباس ذاتي أو غيري؟ ولماذا يمهد الروائي لنصه باقتباس واحد وأحياناً أخرى باقتباسين أو أكثر؟ وهل يؤثّر وجود ذلك الاقتباس في تأويل النص؟ وهل يختلف الدور الوظيفي للاقتباس إذا ما جاء في صدر النص الروائي أو في صدر أحد فصوله؟ لماذا بات انشغال الروائي بوضع نص مقتبس أو أكتر قبل نصه أو بعده ظاهرة منتشرة في التجربة الروائية العربية خلال العقود الأخيرة؟ متى بدأت الرواية العربية

باستخدام الاقتباس التمهيدي؟ وكيف؟ وهل وجد في النص العربي القديم ما يشبه الاقتباس التمهيدي الراهن؟ وماذا كان موقف النقد منه آنذاك))؟

في فقرة “عتبة الدّخول” يبدأ الكاتب بهذا التّساؤل:

(( من أين يمكن للمرء أن يبدأ مغامرة كهذه؟ وكيف؟ ما الذي يحدّد في مثل هذه الحال نقطة البداية التي يمكن للباحث التّأسيس عليها بغية الخروج بنتائج ترضي شيئاً من طموحه وشغفه؟)) الصّفحة 5

إذاً، يرى الكاتب ولات أنّ ما بدأ به كان مغامرة، ويتساءل عن نقطة البداية التي ترضي طموحه وشغفه.

نجد الكاتب في الباب الأوّل يتحدّث عن العتبات النّصية- الاقتباس التّمهيدي الأساس النّظري.. عرض ومناقشة، ويقسّمه إلى فصلين، في الفصل الأوّل من كتابه يتحدّث عن العتبات النّصية في النّقد الغربي ثمّ العتبات النّصية في التّراث العربي أدباً ونقداً، العتبات النّصية في النّقد العربي الحديث وينهيه بهذا السّؤال: لماذا العتبات؟

من خلال بحثه عن تعريف للعتبات النّصية في النّقد الغربي يرى بأنها تعني:

((البدايات: العنوان، العنوان الفرعي، لوحة الغلاف، علامة التّجنيس، اسم المؤلف، اسم النّاشر، تاريخ النّشر، المقدّمة، الإهداء، كلمة الشّكر، التّنويه أو الإشارة، الاقتباس التّمهيدي، عنوان الفصل، الحواشي، الاقتباس الختامي، كلمة الغلاف، قائمة المراجع، والملاحق والفهارس. تلك هي الوحدات او العلامات اللفظية وغير اللفظية التي تندرج تحت مصطلح العتبات النّصية thresholds/ seuils او النّصوص الموازية paratexts..)). الصّفحة 21

ويرى أنّ الأمر في العتبات النّصية في التّراث العربي لا يختلف عن هذه كثيراً:

(( يتمثّل محيط النّص في الأدب العربي القديم في مجموعة من العلامات، منها العنوان والمقدّمة والافتتاحيات والتّصدير والختم والتّوقيع والتّذييل والحاشية والشّروح والتأريخ. وهي عتبات يرتبط بعضها بالنّص ( مراسلات وخطب) وبعضها الآخر بالكتاب)). الصّفحة 34

والنّقد العربي الحديث لم يؤسّس لمنهج نقدي أو نظرية يمكن الحديث عنها في هذا الإطار إلا بعد صدور كتاب جيرار جينيت ( عتبات seuils) عام 1987. ص 21

أمّا في الفصل الثّاني سنجد دكتور ولات مركّزاً على الاقتباس التّمهيدي، وفيه يتحدّث عن أصل المصطلح، موضع نصّه، زمن ظهوره ومادة الاقتباس، مؤلف الاقتباس التّمهيدي ومرسله ومستقبله ولماذا وظائف الاقتباس التّمهيدي؟

وعن أصل المصطلح عند جيرار جينيت يقول:

((أصل المصطلح: يستخدم المختصون بالآثار بحثأ وكتابة ملفوظ epigraph للدلالـة على الكتابة والرسوم المنقوشة على محيط بناء أو تمثال؛ فقد كانوا قديماً يكتبـون وينقشـون ويرسـمون عـلى الحجـارة والصخور وعلى جــدران المبـاني والتماثيـل لغايات مختلفة، وكانت هذه الممارسة منتشرة في المنطقة العربية أيضاً)). أمّا عن مؤلف الاقتباس فإنّه يورد ما أورده جيرار جينيت أيضاً:

(( ….وفق هذا التّعريف سنكون أمام ثلاثة فاعلين حقيقيين او مفترضين لهم علاقة بالاقتباس التمهيدي: الأول مؤلفه والثاني مرسله( المؤلف أو الناشر او طرف آخر) الذي يختاره ليكون عتبة للنص، والثالث هو المرسل إليه الذي يكون حسل جينيت هو قارئ النص نفسه…)). ص90

وفي حديثه عن الاقتباس لغة واصطلاحاً يقول:

(( الاقتباس لغة: القبس: الشعلة من نار نقتلسها من معظم، واقتباسها: الأخذ منها، قبست منه ناراً…الاقتباس اصطلاحاً يعني إدخال المؤلف كلاماً منسوباً للغير في نصه، ويكون ذلك إما للتحلية أو الاستدلال..)). ص 118

يتحدّث في الباب الثّاني من الفصل الأوّل حول الاقتباس التّمهيدي في الرّواية العربية- دراسة وتصنيف- يجيب فيها على الأسئلة الخمسة المتعلقة بالاقتباس التّمهيدي في الرّواية العربية مستشهداً بالقرآن والأحاديث النّبوية والنّصوص الشّعرية والنّثرية وغيرها، تبدأ من الصّفحة 125 إلى الصّفحة 222، وبعدها ينتقل إلى الفصل الثّالث حيث الحديث عن:

الاقتباس التّمهيدي حقلاً للإبداع، نماذج خاصة من الرّواية العربية، فيقول في مستهل هذا الفصل:

(( انطلاقاً من كون الاقتباس التمهيدي لعبة فنية وإحـدى الوسائل والأدوات التي يقوم الروائي بتوظيفها بغية تشكيل نصه وإثارة قارئه، فإن هذه العتبة ذاتها قد تتحول أحياناً في كتابة الروائي إلى مادة للإبداع والابتكار، كي تؤدي دورها المفترض في أفضل صورة ممكنة. لهذا قد يعثر القارئ أحياناً على نماذج لاستخدام هذه العتبة الروائية تتميز بلمسات إبداعية تخرجها عن إطارها المألـوف والمعتاد شـكلاً

ووظيفة…….)). ص 223

وفي هذا الفصل أيضاً يستشهد بأمثلة وشواهد من القرآن وسفر التّكوين والعهد القديم والنّصوص الشّعرية والنّثرية وغيرها من النّصوص.

في الباب الثّالث نجده يأتي على:

الإجراء العملي/ من عتبة الاقتباس إلى نصّ الرّواية، وفيه يتطرّق إلى الرّواية العربية الحديثة والعتبات النّصية، مدخل خاص، وعلى شاطئ قراءة النّص، شيء عن خصوصية الاقتباس التّمهيدي. وهنا يؤكّد على عوامل تطوّر الرّواية العربية الحديثة حيث يقول:

(( يجمع الدارسون على أن جملة من العوامل السياسية والاجتماعية والثقافية

اجتمعت وتضافرت وتناسلت ابتداء من النصف الثاني من القرن الماضي وأثرت

تأثيراً كبيراً في إعادة تشكل الرواية العربية حتى راحت ملامحها تتغير بوضـوح

ابتداء من منتصف الستينيات، إلى أن تبلورت (الملامح) بصورة أوضح مع مطلـع سبعينيات القرن. أما العوامل السياسية فيمكن إيجازها في حدثين بارزين: نكبة 1948 ونكسة 1967اللتين دفعتا بالمثقف العربي إلى إعادة طـرح الأسئلة بصيـغ

جديدة سعياً منه إلى معرفة الأسباب التي أدت إلى تلك الانكسارات وفتح آفاق

جديــدة)). ص 267

ويؤكّد على أنّ الرّواية العربية تطوّرت وازدهرت بفضل تأثرها بالرّوايات الأجنبية وخاصة بعد أن نشطت الترجمة إلى العربية لأعمال روائية وغير روائية منذ مطلع الستينيات، وصارت بين يدي الرّوائي العربي مجموعة من أهم الرّوايات العالمية الكبرى.

…… يتبع