هيفي ملا

من منا لايعرف العاهة بمعناها المتداول المعروف ، فهي آفة قد تصيب الإنسان والحيوان والنبات، فتترك أثر أو علة مؤقتة أو مستديمة ، وتكون هذه العاهة حسية في الأثر الذي تتركه على الشيء، ولكن ماذا عن أثرها المعنوي وتفجرها من الداخل عاكسة شعور أصحاب العاهة تجاه ذواتهم و المترافق مع مركبات النقص في تقدير الذات إلى ماينطوي تحت ذلك من قلق واكتئاب وشعور بالعار والذنب وفقدان الفاعلية، وذلك بالتأكيد مرتبط بنظرة الآخر ونظرة الذات لنفسها.

لن نخوض في تتبع الحقل المعجمي للكلمة وتحديد المصطلحات الخاصة بكل من العجز والعاهة والإعاقة والشذوذ والوصم رغم أن المؤلف أشار إلى ضرورة التمييز المنهجي بين هذه المفاهيم لتصبح ضرورة علمية وعملية ، وأهمية الدخول إلى هذه المقتربات الاصطلاحية قد تكشف عن أبعادها الفلسفية ،ولكن ما يهمنا التداخل بين هذه المصطلحات والتي تكشف عن نسق ثقافي واحد، وهي نظرة القصور إزاء هؤلاء ،و لانتجاهل هنا أن تحول مفهوم الإعاقة إلى مفهوم ثقافي يختلف حسب طبيعة المجتمع ودرجة الوعي في تحديد المعاق.

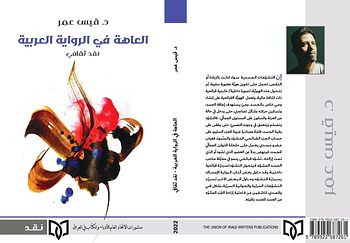

في تمهيد وفصلين وخاتمة يمضي بنا المؤلف بعد تحديد المعاني المعجمية و الاصطلاحية إلى تحديد معالم العاهة كنسق ثقافي وفعالية تأثيرها من الداخل وتعامل الخارج ونظرته، فالنقد الثقافي وهو العنوان الفرعي للكتاب، يتجاوز به المؤلف النقد الأدبي التقليدي نحو فهم أعمق في استكشاف الأنساق المضمرة والنظم والقيم الكامنة فيها وما في ذلك من ربط الأدب بسياقه الثقافي غير المعلن، وهذا أمر ليس بهين، لأن الإعاقة كحالة اجتماعية أمر منبوذ وخاصة في ظل هوس الكمال وسطوة الثقافة الإقصائية المهيمنة، اذن كيف استطاع الجسد المعاق التعبير عن ذاته وهويته التي أصابها الانزياح لصالح العلة التي أصابته.

لأن الرواية تختلف عن غيرها من الفنون الأدبية بمساحتها التي تسمح بالسرد والتعبير إضافة إلى عنصر الإدهاش والتورط في الخيال الذي يجعلنا نشعر بأبعاد ونشاهد مرئيات لا يراها الناس العاديون، فقد اخترقت الرواية الصورة التقليدية للإعاقة ومن خلالها اجتهد المؤلف في تجلية تمثلات حضور الإعاقة في النص الروائي العربي ولا سيما المغاربي و تقديم أخلاقيات المعرفة في متظارها القيمي للجسد وانعكاس ذلك في الخطاب الروائي. وجاء ذلك بعد سرد دقيق ممنهج عن العاهة في الخطاب الديني والفلسفي وفي تاريخ الحضارات والسلوكيات الغريبة في التعامل مع المعاقين والتي كشفت عن طبيعة تصور قديم يقوم على صورة الجسد الناقص والمشوه والتي هي شر محض.

روايات عدة اتكأ عليها المؤلف للتنقيب عن المضمر والتفاصيل التي يكتنفها الجسد المعاق ومايشكله من حقل سلبي مأخوذا بطريقة تعاطي مسبقة ترسخت في اللاوعي المجتمعي لأن أي اختلاف في أصله يجابه بالدونية ، إضافة إلى هيمنة اللغة العنيفة في وصفها للبعد المرئي للشخصية العاهوية.

في الكثير من روايات الكاتب المغربي الطاهر بن جلون والتي أوردها المؤلف توصيف للعذاب الذي يتعرض له الجسد وكيف يستباح بشكل مخجل ، وقد ينبذ صاحب العاهة نفسه بلغة عنيفة ليس لأنه شخصية مازوشية، بل انعكاس لحجم الجحيم الذي عاشه.

واذا كان المرئي هو المستوى المنظور من الجسد، فهنالك غير المعلن أيضاً لأنه مغلف بتابو اجتماعي وديني، فنلمح الكثير من الأبعاد الجسدية غير المرئية تحاول التخفي، ولكن التخيل الروائي سلط الضوء على بعضها ليكون هذا الجزء السراني محور يرتكز عليه الجسد المنبوذ، ولتوظيف ذلك كان الاستشهاد بالكاتب الجزائري واسيني الأعرج وتوظيف عدم الختان عند الرجل ومافي ذلك من تبعيات جسدية ونفسية ، أو فقدان الذكورية برواية أخرى ،أو سرديات الثدي و الرحم الخائن الذي يخون صاحبه مبتليا بالسرطان والتشوه الذي يضرب في جذر الأنوثة ، والفاعلية الاقصائية التي تتجلى في أشد صورها كثافة في حجب الجسد بالكامل بعد انتهاء فاعلية عضو ما.

و اشتغل المؤلف أيضاً على جملة من البيانات المعرفية التي توجه مخيلة القارئ إلى ذاكرة مشحونة في اللاوعي مثل العجز والكهولة والشيخوخة، ليطفو علىٰ السطح مصطلح فائضية الجسد.

ولم يهمل المؤلف دور هابيتوس الجمال والأخلاق كعامل وهم ، لأنه تواطؤ غير واع عبر حتميات شعورية ولكنها مكتسبة، تحولت بالممارسة إلى عادات وحقائق واهمة كالموقف من اللون الأسود. وكذلك تناول بعض النماذج الروائية التي وظفت الشذوذ الجنسي والتي تعمل على وصم الإنسان في عمقه الاجتماعي بما تخلفه من وجع وتقزز داخل الشخصية السوية بفعل هابيتوس الأخلاق الذي رسخ العلاقة التعاقدية والفضيلة والعفة في طببعة العلاقة بين الجنسين.

وكانت لفتة واعية من المؤلف تناول تراتبية الأنواع استنادا إلى فكرة اللامساواة بين الجنسين والمتأصلة الجذور في مشاعر الناس وتفكيرهم والنظر إلى المرأة بوصفها كائن دوني أقل مرتبة، إلى مافي ذلك من رصد المحاور المعرفية التي أسهمت في صياغة الوعي الذكوري ورسخت نسقا من الدونية طال المرأة ،فكان اعتلال الصفة عندها و نعتها بالعانس و المطلقة والعاقر و الأرملة، ولايتم معالجة هذا الاعتلال إلا بدخولها تحت جناح الذكورة ، وفي ذلك وظف المؤلف روايات تناولت عصر الحريم وعالم المرأة عند مؤلفات ومؤلفين كثر لايسعني المقال بذكر كل الأسماء، فالمهم هو قدرة المؤلف على حشد أعمال استطاعت الإمساك بسردية التشوه ، ليتحول الجسد من حقل جاذب إلى طارد، ومايترتب على ذلك من مسخ لهوية الشخصية وتفاعلها مع الآخر. ونقل صورة الموصوف عبر لغة غير مفرغة من البراءة والقصدية.