خورشيد شوزي

مقدمة

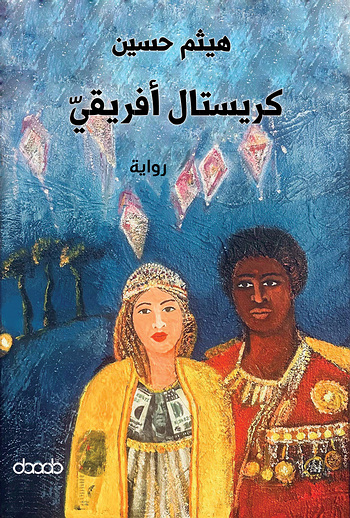

يُعد المنهج البنيوي أحد أبرز المناهج النقدية في تحليل النصوص الأدبية، إذ ينطلق من دراسة البنية الداخلية للنص واستكشاف العلاقات بين مكوناته، دون الالتفات إلى خارجيات مثل نوايا المؤلف أو ظروفه التاريخية. وفي هذا السياق، تشكّل رواية “كريستال أفريقي“ مادةً خصبة للتحليل البنيوي بما تزخر به من بنى سردية، لغوية، رمزية، ودلالية متشابكة، تجعل من النص بنية مغلقة قابلة للتفكيك والتأويل من الداخل.

1. البنية الرمزية: الكريستال كرمز مركزي

“كريستال أفريقي” عنوان مزدوج:

كريستال: دال على الشفافية والانكسار، وقد يشير إلى النفس البشرية التي تعكس ذاتها والآخر في آن معاً.

أفريقي: يضيف بُعداً مكانياً وثقافياً، ويمزج بين الجغرافيا والهوية.

والكريستال في عنوان الرواية ليس مجرد مادة، بل هو بنية رمزية متحولة. فهو يرمز إلى:

– شفافية معقدة: حيث يبدو الكريستال نقياً لكنه معقد التركيب، تماماً كهوية البطل.

– انكسار وتعدد: يعكس الكريستال الصور بطرق مختلفة، مما يشير إلى تعدد الهويات والمنظورات في الرواية.

– جمود وصلابة: رغم شفافيته، إلا أنه صلب، كما هو حال الشخصيات التي تخفي خلف هدوئها صراعات وجودية.

- البنية السردية: من المغامرة إلى المأساة

ترتكز رواية “كريستال أفريقي” على بنية مغامراتية درامية تُحاكي نموذج “البطل-الرحالة”، حيث يتحوّل السارد من صحافي ومترجم إلى مهرب، مدفوعاً بمكالمة محفّزة تكشف عن دعوة للمغامرة، سرعان ما تنزلق إلى رحلة تشظي وجودي وأخلاقي.

تنقسم الحبكة إلى مراحل سردية مركبة:

– الدعوة (العرض المالي، المكالمة الغامضة)

– التحوّل (التنقل بين مدغشقر ومالي ورواندا وبنين والعراق وسوريا ومصر وكردستان)

– الانهيار (المجزرة في كيغالي، اكتشاف خيانة الحلفاء)

– اللاخاتمة (السقوط في عبثية سياسية ونفسية لا تُحتمل)

البنية تتخلى عن التسلسل الخطي لصالح سرد حلزوني متصاعد، يتخلله استرجاع زمني (فلاش باك) وتنقلات جغرافية، مما يعكس ضياع الهوية وتشتت الذات في عالم ملوث بالفساد، تغيب فيه الثوابت لصالح النجاة الفردية والبراغماتية القصوى.

- اللغة: سرد مزدوج بين التوثيق والاعتراف

اللغة الروائية تُراوح بين:

– سرد تقريري توثيقي (لغة الأمن، والمال، والسياسة)

– سرد وجداني اعترافي (لغة الجرح، والذنب، والحنين)

تُوظَّف الجمل الفعلية بكثافة لخلق توتر ديناميكي، خاصة في مشاهد العنف: “دخلوا الكنيسة”، “أطلقوا الرصاص”، بينما تنزلق اللغة نحو التأمل الوجودي في مشاهد الانكسار “تساءلتُ أين الرب؟”.

تتسم الصورة البلاغية بالوظيفية لا بالزينة، فصور من قبيل “كانوا يمشون على الأجساد” أو “ميديت احترقت مع كومة من الأجساد” تُترجم الانتهاك لا الجمال. كما أن كثافة الضمائر الشخصية (المتكلم والمخاطب) تُضفي على النص توتراً نفسياً يجسّد انقسام الذات بين الخارج المتوحش والداخل الجريح.

كما يتميّز النص بلغة مزدوجة: لغة توصيفية دقيقة في وصف الأحداث والأماكن (“شاحنة الدولارات”، “فيلّا الضيوف”، “البيك آب المثبّت عليه رشاش”)، وأخرى شعرية مشحونة بالأسى والتوتر الداخلي، كما في وصفه: “أصبحت أحلامي مرتهنةً للجنرالة الكرديّة…” أو “أغنية Ey Felekلـ محمد شيخو تحكي عن غدر الزمن بحزنٍ مدمّرٍ“. هذا التناوب يعكس تقاطُع التجربة بين الواقعي والوجداني، ويجعل اللغة ذات طابع جدليّ بين الانكسار والتحدي.

الأسلوب العام يُبنى على مزيج لغوي معقّد:

– فصحى شاعرية

– لغة بيروقراطية/أمنية

– مقاطع هجائية وساخرة “سلّمي لي على جورج بوش”

كل هذا يخلق نصاً لغوياً ذا طابع جدلي: صراع بين التوثيق والتشكيك، بين الخطاب السياسي والجرح الوجودي.

- الشخصيات: مرايا للضياع والتحلل الأخلاقي

الشخصية الرئيسية (الراوي) لا تملك اسماً صريحاً، مما يسمح بتأويلها كبطل مضاد، تائه أخلاقياً ووجودياً. تتقاطع شخصيات أخرى معه:

– ميديت: رمز الحب المفقود، والعدسة التي احترقت مع الحقيقة

– آلن: الوجه الساخر للإعلام الاستغلالي

– الجنرالة الكردية: وعد خادع بالنجاة والتحرر

– الجنرال البنيني: استبداد مموّل ومقنن

كل شخصية تمثل زاوية في مثلث الخيانة/الطموح/السقوط. وتتماهى علاقاتهم مع مفهوم “النجاة الأخلاقية”، حيث لا أحد بريء، ولا أحد نقيّ.

- الثيمات:

الرواية مشبعة بثيمات متداخلة تتقاطع بنيوياً ولغوياً:

– الهوية والانتماء: الراوي ككردي منفي، يعيش بلا وطن، يتحول إلى نموذج لإنسان ما بعد الاستعمار – بلا ملامح ثابتة، يسافر بجوازات مزيفة.

– الذاكرة والفقد: حضور ميديت كطيف، كندبة، كجسد محترق، يُغذّي السرد العاطفي ويُبرّر تردده الأخلاقي.

– نقد السلطة والرأسمالية: تفضح الرواية تواطؤ الإعلام، والجنرالات، والسفارات، والمؤسسات الدولية في تجارة الموت والدم، حيث تُختزل العدالة في دولارات، ويُستبدل الضمير بالمصالح.

– انهيار المقدس: ذروة الرواية في مجزرة الكنيسة بكيغالي، تمثّل انهيار الدين، والقيم، والحق، في مشهد شديد الرمزية، حيث تُدفن الكاميرا مع ميديت، أي موت التوثيق وموت الحقيقة معاً.

- البنية الرمزية والدائرية

الرواية تؤسّس بنية سردية دائرية مغلقة:

كل محاولة للإنجاز أو الخلاص (الثراء، النجاة، التوثيق) تنتهي بإخفاق أو خيانة، لتُعيد السارد إلى نقطة البداية. تتكرّر ثلاثية “الصدمة و التأقلم و السقوط”، وهي دورة درامية تُشكّل الإيقاع الداخلي للنص.

كما أن الأماكن تُبنى بوظيفة رمزية:

– الكنيسة: السقوط الأخلاقي – شاحنة الدولارات: رمز للفساد العابر للقارات – الفنادق والمطارات: عتبات للعبور واللايقين

- الرؤية النقدية والفكرية: ما بعد الكارثة

كريستال أفريقي ليست فقط رواية عن التهريب أو الهروب، بل نص يعكس فقدان الثقة في العالم. الراوي ليس ضحية فقط، بل مشارك مأزوم في لعبة خاسرة، يرى انهيار القيم من الداخل، ويُدرك أنه جزء من الماكينة التي يسخط عليها.

الهوية الكردية تُستدعى كظلّ سياسي يوازي مأساة القارة الأفريقية: اقتلاع، تخلي، خيانة حلفاء، وأوهام خلاص تتحول إلى أدوات استعمار جديدة.

الخاتمة (“سلّمي لي على جورج بوش”) تكثّف السخرية السوداء والمرارة الأخلاقية، إذ لا شيء بقي يمكن الإيمان به: لا الثوار، لا الرأسمال، لا الإعلام، ولا “الجنرالات الأصدقاء”.

تتسم الحبكة بطابع غير خطي، حيث يوظف الكاتب تقنيات الاسترجاع (الفلاش باك) والاستباق الزمني، مما يخلق توتراً سردياً قائماً على التفاعل بين الماضي والحاضر. وتتوزع الأحداث بين المشاهد الواقعية والرؤى الحلمية، مما يجعل القارئ في حالة تيه سردي واعٍ، يستوجب إعادة تركيب القطع السردية المتناثرة.

خاتمة

“كريستال أفريقي” رواية متعددة الطبقات، تجمع بين البنية السردية المحكمة، واللغة المشحونة، والرؤية النقدية الفادحة. لا تكتفي بالتوثيق، بل تُمارس تفكيكاً للخطاب السياسي والإنساني من الداخل، عبر سرد مأزوم، يبحث عن معنى في عالم لا يقيم وزناً للمعنى.

هي رواية ما بعد الحقيقة، حيث يتحوّل البطل إلى مرآة لعصر فقد مرجعياته، وانزلقت فيه الهويّات والضمائر إلى سوق المصالح والتواطؤ. هذه ليست مغامرة في أفريقيا، بل في أعماق النفس البشرية حين تتخلى عن كل شيء كي تنجو، فلا يبقى لها ما تنجو به.

ملاحظة هامة:

وردت في الرواية أسماء خمس شخصيات كردية معروفة، بحسب تسلسل ظهورها: جلادت بدرخان، جكرخوين، أوصمان صبري، الزعيم الكردي (في إشارة إلى عبد الله أوجلان)، ومحمد شيخو.

كان من الأفضل لو أن المؤلف أرفق في هامش التوثيق أسفل كل صفحة نبذة مختصرة عن كل شخصية، لأن الرواية موجّهة ليس فقط للقراء الكرد، بل لكل من يقرأ باللغة العربية (وهي لغة الرواية).