إبراهيم محمود

“الذاكرة هي أولاً وقبل كل شيء عملية انتقاء حيوية بين الذكريات والنسيان ، بين ما يجب أن يحتفظ به الوعي وما سوف يتجاهله أو يُعاد قسريًا بشكل مؤقت أو نهائي”. إنه “يؤسس انتقال الأجيال ، بنى البنوة ، الروابط الأسرية والاجتماعية لأنها جزء من جماعة”

هنري روسو

تحرّكٌ

في الذهاب إلى الكتاب، نمضي إلى التاريخ بكل تأكيد، والتاريخ ينبسط أزمنة متباينة، وبأقلام كتّاب مختلفي الأمزجة والمرامي. لكن التوجه في مسلك ٍ ما إلى التاريخ، لا يعني سلوك طريق أحادي. قراءة التاريخ فعلياً تقتضي النظر دائماً إلى الوراء، ليس تعبيراً عن هروب، أو استعداداً للتراجع بدافع رفض ما تقدَّم، إنما للنظر في التاريخ نفسه، وكيف صيرَ هكذا وليس خلافه. هو ليس وليد أو حصاد عدَم، إنما مِن مَن هم من لحم ودم، بشر أحياء، ويمتلكون امتيازات، مواهب، وقدرات معينة، وألسنة يفصحون بها وقوىً، من خلال مكوّن عصبي غاية في التعقيد وقابلية تلقّي المؤثرات، وإضفاء معنى على وجود هؤلاء في اختلاف مشاربهم: الذاكرة.

وفي هذه البيّنة الجسدية الشفافة، لا ينظَر فيما يمكن تسميته بالختم المصادَق على ما حُفِظ من معلومات فيه، إنما ينطرح سؤالٌ لا بدَّ منه معرفياً، عما صَيَّره هكذا، وليس بشكل آخر طبعاً، حيث الذاكرة ليست مبنية تناسقياً، فثمة ذاكرات، وبين الذاكرة والتاريخ، تتنوع مسافة أو مسافات القراءة، وزاوية الرؤية، وطريقة المساءلة والربط والمقارنة، والجهد المبذول قائم تناسباً مع المقروء، وتلك هي سيرورة المتعة في الحياة.

دون ذلك، وبشكل قطعي هنا، ليس هناك ما يحفّز في أي منا إرادة الإقبال على الكتابة، دون أخْذ السالف في الحسبان، حيث إن التعاطي المعلوماتي المنتظم، مع هذا التوأم القائم على التباين والاختلاف السويين: الذاكرة والتاريخ، كترتيب زماني لا بد منه ضرورة معرفيةً، وهو يعايَن من موقع مسئولية الكتابة، ومراعاة للجهد المركَّب، وثمة الذهاب والإياب المستمران بينهما، وإمعان النظر في هذا وذاك، حيث الوقت يتوزع من جهته، دون تكافؤ، تجاوباً مع مؤثر كل منهما، وصلته بالبعد النفسي، والفضول المعرفي ووجهته للكاتب. إنها علاقة مجتمعية تنفتح على زمان يكاد ينفتح على جهات شتى، وفي تحدّ لا يخفى،إلى درجة الاستغراق توقاً إلى مكاشفة الخبيء، أو الملغز، أو المغيَّب، ليكون الكاتب نفسه نبض ذاكرة وقبْض تاريخ معاً.

لا تأتي الكتابة أو تنشأ عفو الخاطر،إنما امتثالاً لفكرة، لقيمة، لحالة، لظاهرة قد لا يحاط بها واقعاً جرّاء وطأتها وديمومة فعلها، حيث لا تعود الكتابة هذه تعريفاً فردياً للكاتب، وإن كان له اسم يصل بينهما، إنما التعريف الذي يرتسم خطوطَ اتصال وتواصل مع عالم، أبعد مما هو مرسوم على خريطة الواقع اليومي، بالطريقة التي يتفكّرها الكاتب، وفيه يقيم مجتمع، شعب، عالم بشري، جماعة أو أكثر، من هنا لا يُنظَر إليه لسان حال ذات مكتفية بقوامها المادي أو العائلي الضيق، إنما ما يحرّره من كل ذلك، لحظة قراءة كتابته: نشأة ووجهة!

ربما من هذا التقدير القائم على مبتغى، والموجه بمرتجى إلى ما يمكن توقعه في ضوء القراءة الشاملة لنص الكتابة، يمكن النظر في كتاب مدحي المندلاوي” نقوش من الذاكرة ” “1”.

مدحي المندلاوي، شخصية كردية عراقية، يتمازج في كتاباته، السياسيُّ والاجتماعي، الفردي والجماعي، الواقعي والخيالي، البحثي والمعرفي، الأدبي والفكري كذلك، إنه المحمول بكل ما تقدم، وفي ثنائية شائكة ساخنة: الذاكرة والتاريخ، وتلك هي العلامة الفارقة. يشكو، وإن لم يصرّح بشكواه، لأكثر من سبب، ومن خلال الظاهر فيه، من فيض مكابدات محيطه، وتبرمه، وحضور القدري في كل ذلك قليلاً وكثيراً، على وقْع هذه الديمومة المجهِدة، والمهدّدة لخاصيته كفرد أكثر من كونه مجرد اسم، إنما ثقافة شعب، ومسئولية أمة تترقب تكوينها الفعلي، وشعب، مشدود إلى حدود تعنيه وتعينه على معايشة لغة، يعرَف بها تاريخاً وجغرافية. هوذا واقع الكردي كاتباً إجمالاً!

إنسان سياسة بحامل ثقافي، وإنسان ثقافة مثقَل وجداناً وذاكرة وموقعاً بمستجدات السياسة وأوزارها معاً، كاتب يلتقي فيه ليلي الحياة ونهارها، برّي الواقع وأهليه، تأكيداً على أسلوب حياة مفروضة، في جغرافية ملحقة قسراً بتاريخ مزّقها أرباعاً سياسياً: كردستان.

لهذا، تظهر الذاكرة أكثر من كونها الملاذ الآمن، المتراس الحامي من طعان التاريخ، إنما الإضطراري في مواجهة التاريخ، لهذا لا تُمنَح الذاكرة هذه المكانة اللافتة في فضاء الورقة/ صفحة الغلاف الواسع، دون حساب معلوم، ثمة استراتيجيا تتفعل بما هو مستقبلي، رداً على استراتيجية ماضية بصلافتها، وتلزمنا بصورة معرفية ما، متجذرة في ماض بعيد اعتباراً، يكون تاريخاً.

لكن النظر في الحالتين، ليس بالأمر اليسير. اختيار الذاكرة لا يعني العيش بأمان، ولا مواجهة التاريخ مباشرة، طمأنة للذاكرة على أنها في وضع آمن، وإقلاق راحة التاريخ وقيّميه. لامعرفة دون ضريبة، جهة كل من التاريخ والذاكرة، أو بالعكس:

1-التاريخ تال ٍ على الذاكرة، أحدث منها منطقياً إذاً. الذاكرة أعرق من التاريخ، أقدم، من جهتها منطقياً إذاً. سوى أن المحكومية صحبة مظلومية لا تُغفَل ، والتي تعيشها، أو تخضع لها، تاريخياً، كثيراً ما تطيح بقاعدة/ معادلة التراتب، أو التسلسلية الحسابية زمنياً، ومن منظور العوائد السلطوية ، وقدراتها التمثيلية واقعاً، يأتي التاريخ أولاً، وهو يبسط سيطرته على خارج محسوس، ليس فيه من ملء، ليس من عنصر بمجهول الاسم، بعيداً عن لغة هذا التاريخ، ومن يحيلها مدونات تعنيه، أرشيفات تتبعه، وثائق مختومة به، على قدّر توافر الإمكانات، وطرق إدارتها هنا وهناك، والذاكرة تمضي بنا إلى الداخل، وهذا الداخل مهما عبّر عن وساعة فيه، لكنها دون وساعة الآخر، جرّاء وضعه الذي لم تختره بنفسها، أو اختير استجابة لطلب يعنيها بالاسم. إنها” الذاكرة” تاريخ مكتوم، شبهه، أخرس، شبهه، أعمى، شبهه،لوجود مهددات، عوائق، فيتطلب النظر في الذاكرة، والتعامل معها، بما هو مضاعف آلية إيقاظ، وتحفيز، وبث أمل بالمقابل.

2-الرهان على الذاكرة ليس مجرد خيار في سباق مفتوح، إنما إشعار بمواجهة لم يخمد أوارها. فالحرب التي تشتعل، لا تنتهي بمجرد انطفاء شرارتها، في رماد الحرب، وفي منطقتنا بالذات، يسهل الشعور بلسع الجمر المختلف أسماءً، والذي يخص أزمنة غابرة، ولا يكف عن الاستمرارية، ولفت النظر إلى الآتي، إنها أمثولة السياسة الضارية الضاربة، حيث الحرب حصانها الطروادي المهدد لجهات مختلفة.

الباحث في التاريخ، يمكن قراءته من على شرفة، وبالنسبة للذاكرة، تتطلب معايشة صامتة، شعائرية، خشوعية، دقيقة، في عزلة مكانية، لأن الذاكرة ليست ” سفرة ” مفتوحة، إنما ما يقيم في الأعماق، لصق” فلزات ” جغرافية، عوالق مائية، مصاب أنهار، منحدرات وعرة، شعاب جبال، طي خرائب، أراض جرت تسويتها، ومحيت آثارها عن عمد، ألسنة ملجومة خوفاً، ومحفوظات مدفونة ، ومخبأة…إلخ، كلها تتطلب حيطة وحذراَ، من باب الضرورة، لمن يطلب علْماً، وعياً، معرفة، حقيقة من نوع آخر، والثمن المكلف المقابل لها.

أعتقد أن كل مأخوذ بجريرة تاريخ فائق الهول، جلي التهديد، يدرك ذلك، وربما كان الكردي أكثر أخذَ علم بما أثير وسيثار تالياً!

3- ما يمكن اعتقاده، واستحقاق النظر فيه، بجدّية، هو أن التعويل علىى الذاكرة، يضع المهتم في مواجهة واقعة، حالة، ظاهرة، خاصية اجتماعية ما، وخلافها، من موقع التأذي والتألم، إشهاراً لنكسة، أو مأساة لها مداها وصداها، ووضع التاريخ في اعتبار الحساب الجاري، تمثيلاً لخلل، لا يستهان به، يصل إلى حد الفجيعة داخلاً، أو الكارثة خارجاً، قبل كل شيء. كما لو أن خيار الذاكرة والتقدم به، اختيار ميداني، خندقي مقاوم، دون أي اعتراف بمفهوم ” الزمن وتقادمه ” لأن الذاكرة هنا تحتفظ بما أههَّلها لتكون بمثل هذه الحمولة إيلاماً، وبمثل هذه ” الحلولية ” الصوفية المعذبة دفعاً بالمعني بها، لأن يتمثلها، أن يحتكم إليها، أن يحرص على نقاوتها، أن يلازمها وهي داخلها، لتبقى أكثر قابلية للاستمرار والاستجابة لأي مناشدة، وإفساح في المجال لخبيء في ثناياها خارجاً.

وهو ما يمكن تجلّيه في الكتاب، وبدءاً من العنوان، فثمة ما هو مهدور، يعني في التعبير ودلالاته، مجتمعاً بأكمله، وبالتالي، تصبح الذاكرة ذلك الحبل المشيمي الموصول بالواقع ليس الذي تأرشف تاريخاً، إنما الذي يؤرَّخ له، أرشيفاً حديث العهد، رغم قدمه، وقد آن أوانه، وما في ذلك من نباهة إحياء:

( إحياء الذكرى يجب أن يهم المجتمع بأسره. للذاكرة هدف خاص يهدف إلى إعادة الحق في الحياة والكرامة الإنسانية للمجموعة الشهيدة وأمل الحياة الذي حاول المحرضون ومرتكبو الإبادة الجماعية تدميره.) ” 2 “

في مثل هذا الإجراء نكون ملتزمين بما يترتب على صِلات قربى من هذا القبيل، على دَين المعنى المطلوب الاعتراف به تاريخياً.

ومن العنوان يكون البدء المنتظر

كاتبنا المندلاوي، طرح كتابه حاملاً بعنوان يشدنا إلى أبعد من حدود الملمس الظاهري لصفحة الغلاف. ثمة مفهوم حسابي معلوم، هو جزء منتقى، في مفردة ” نقوش ” وليس ” النقوش ” ما يشي بكثرة، بكمّ عددي لا يحاط به، كما لو أن الجاري التذكير في عِداد” غيض من فيض “، والذاكرة تحيلنا إلى معلوم الاسم، إلى ما هو مكاني- زماني، بغية معرفة النقوش المسجلة، أو قيّض لها أن تمْثل على الورق. ما أوسعها هذه الذاكرة، وهي تحثنا على مقاربتها، لتتبّع نوعية نقوش، هي وديعتها الممزوجة بالأوجاع، بالدماء المسفوكة، بالعذابات وغيرها، وما كان لي أن أسمّي عنوان مقالي/ بحثي” ذاكرة نقوش ” ليس في مقام قلباً للعبارة، وعكساً للمحتوى، وإنما ما شكلته ” نقوش ” الكاتب المعنَّى ذاكرة تتوقف عليه، وعلى من يتحدث باسمهم، عنهم، فيهم، وعليهم، وإليهم يكون حضوره، ومن خلالهم يتشكل آت مغاير.

العنوان رهان مقوّم لحقيقة قائمة، ولها وجوه عدة، وملوَّح به في مواجهة تاريخ، واستجواب له، حيث النقش بارز، لا يخفي مناعته، من جهة الدلالة، يعبر الزمن ، ويترجم السطح، الوجه، المكان الذي انبرى به، وهو يلفت النظر إليه، لتحري طبيعته. التاريخ محل شبهة هنا!

لا شك أن العنوان من هذه الجهة شاهد مأساة، كشّاف معاناة ومشخّصها، والمحفّز على اقتفاء أثرها بمعان شتى، منذ الصفحة الأولى:

( هذه حكاية العمر أرويها كما حدثت، إنما بأكثر ما يمكن من اختزال. أكتب كل كلمة بنفسي، وتخرج من نبضات قلبي..المهم عندي هو أن يتعرف أحفادنا بعد خمسين أو مئة عام على ظروف حياتنا، وبعضاً مما كابدناه، ليستفيدوا من مسيرتنا في الحياة..ص5).

أتراها حكاية، رواية، قصة، أم فيض من ذكريات ذات أصول واقعية، ولأنها تروى بلسان، بقلمه هنا؟ ربما اُستدعيت الحكاية جرّاء ألْفتها، ولكن السرد المسطور سرَيان فعل المختزن في ذاكرة، وما تم تأهيله مقروءاً ليكون في مقام تاريخ للآتين يضع مفردة ” الحكاية ” بين مزدوجتين، من باب التمايز، وما أفصح عنه يدعم صواب المنشور: شعور الكاتب أن تاريخاً ينتظر من يدوّنه، ومن يقرأه، ومن يتوقف عنده، ويتحمس لاستلاف المزيد من الذاكرة، إذ وراء كل عبارة، ثمة خريطة مصغّرة بمقياس معلوم، وتبعاً لأسماء القرى، والمدن، والبلدان، والسهول، والجبال، والمناطق، والأشخاص، والوقائع التاريخية، وسواها من مسكونات الكتاب، يجد القارىء الفعلي نفسه أمام كتاب كشكول، في التنوع، حيث كل اسم يستدعي الآخر مكاناً وزماناً، إلى حد إمكان القول، لحظة الانتهاء من الكتاب أن ليس من صخرة كردستانية، إلا وقد امتصت رشفة عرق من وجه بيشمركة، ليس من درب، أو طريق كردستاني، وخارج إقليم كردستان، وصوب ” إيران ” بالذات، لدواعي تاريخية ومتغيرات الوضع، إلا وفيه أكثر من أثر قدم أو حذاء مقاتل، ليس من كهف، هنا، إلا وهو يحتفظ ببقية من رائحة اللائذ به كردياً، ليس من شجرة، إلا وهي تحتفظ بصورة كردي بيشمركة..

في ضوء ذلك يمكن تبين أي جنسية للكتابة هذه، حين يصبح الكاتب رواياً، وشاهداً، وحكواتياً بمعناه،تلك الميزة الاستثنائية لأنا الشخص العادي في البروز بأكثر من سردية لعين الأنا: أنا مقيم في الذاككرة في صمت، أنا يتسرب إلى الخارج، بمعلومة، بوثيقة ما، أنا المقروء على المقروء، وثمة الأنا الإضافي والمعتبَر الذي يصل ما بين الجميع، هكذا إذاً( يمكن لـ” أنا ” أن يكون أحياناً مجرد ” راو “، وأحياناً أخرى شاهداً وأحياناً شخصية رئيسة. ) ” 3 “

مساحة الرؤية المكانية تتسع وتتعمق استجابة لذاكرة تعيش مخاضها المعلوماتي، وما يصحبها من ألم. ولعل الذي أودعه المندلاوي كتابه هذا، هو وضْع قارئه أن ما جرى، أكثر مما جرى ويجري وصفه، هكذا يعطي الحدث قيمة المأثرة التاريخية .

ربما القارىء عن بُعد، جغرافياً، يتردد في القراءة بمتابعتها، إنما من عاش أحداث المنطقة، ومن هو كردي في الصميم، ربما حين أكتب هنا، وأعيش فجيعة المعاناة التي تسم تاريخاً طويلاً. المندلاوي، حيث يذكر القدر، فليس من باب الاستسلام، للمجهول، إنما لتأكيد مفارقة تضم توأمين لا يتناغمان هنا: الجغرافية التي تحفظ سكانها الأصلانيين، والتاريخ الذي يسعى بغشاوة سميكة، إخراجها من الخاصية هذه ووسط ميتات كثيرة( لم يكن أمامنا أي طريق لنسلكها، أو خيط رفيع من الضوء ليرشدنا عبر الظلام. القدر وحده كان يرشدنا ويحمينا. عشنا حروباً متتالية،ةتطلعات مميتة لحكام مغامرين حكموا ويحكمون اليوم منطقتنا، ولم يكن أمامنا سوى أن نتشبث بأفكارنا، ونسير نحو المجهول الذي كنا نعتقد أنه طريق النجاة. ص 8).

واحدٌ هو الكردي، ومتعدد هو الكردي، ولكنه في مفهوم القاسم المشترك، لا فرق في نظر أعدائه المتحكمين بين كردي وآخر، ويبقى التباين في نوعية المعاناة التي يبتلي كل كردي أكثر أو أقل من الكردي. والكردي” الفيلي ” له السهم الأوفر من هذا الكارثي التاريخي، حيث نأوأته جهات جغرافية داخل العراق وخارجه، ولوحق في قوميته كردياً، تاريخاً، ومذهبه تارة أخرى، وفي موقعه الجغرافي تارة ثالثة، وفي الحالات الثلاث كان الثمن هو الدم، التصفية، المزيد من الآلام، والانقراض التدريجي القسري ” 4 “

الذاكرة في الحالة هذه سكَن على فوهة بركان، ثمة الخطورة دائماً، بالنسبة للتعامل لمن يكون مسكوناً بها، كما لو أن الألم المرفق بكل معلومة مستعادة، ثمن لمحاولة كهذه، وليس هناك من برء، لأن ليس هناك ” ما كان ” كما لو أن الحدث، يقع في ذمة الماضي، وجرى تحريره من ثقله دفعة واحدة، بالعكس! لا يكف الألم عن الاستمرارية، والمعاناة قرينة القابلة التي هي من جنس الكيان العضوي، ولأن وطأة الذاكرة على وقْع التهديد الرمزي للمعني، فإن الاستماتة من أجل إبقاء ما كان حاضراً، وأكثر من كونه جسر عبور إلى الآتي، تعزز هذا النوع من الألم، هذه النوعية المميزة من المعاناة، والكتاب، من ألفه إلى يائه، كما لو أنه مكتوب في غرفة” العناية المركزة ” حياتياً، وذلك في ضوء الحاجة المستمرة، لإثبات وجود هوية، هي كينونة، والكلمة هي المطلوبة، بخاصية مائزة هنا، أي ( يتعين علي أن أعرف الحياة التي أريد أن أعيشها وأن أعطي نفسي الوسائل المناسبة لتحقيقها.

فعندما نفهم أن الشكوى لا تفيد، بل إنها في نهاية المطاف تقطعنا عن الآخرين من حولنا، عندها يمكن استبدال المعاناة النفسية بالكلمات المناسبة، تلك التي تحفظ كرامتنا كبشر. إذا سعينا إلى إيجاد معنى في المعاناة، فربما يكون ذلك طريقًا لتأكيد كرامتنا أو العثور عليها.) ” 5 “

من صفحة ” الإهداء، ذات الكلمات ” الخمس” إذا أعطينا لحرف الجر مكان كلمة، إلى بعض من الرسائل التي نشرها بحرف ناعم إجمالاً، لمقربين منه، ولها أهميتها، وللتذكير بفاعلية ما كان، واعتباره ديَناً تاريخياً في ذمته، ولها إسهام في إظهار مصداقية المعاناة التي تتدفق داخله، ربما إلى الآن ” ص316 ” يؤخذ حساب الشعور المأساوي والمحفّز لولادة إنسان يأبى الإقامة رهية ذاكرة هذه المرة:

( إلى أولادي وأحفادي وآل كلكَه ).

أولاده الذين يمكنهم قراءة ما سطَّره للحصول على تأكيد عن أنه لم يعش بذاكرته، إنما ثمة جهات، وخطوط وتقاطعات تمتدة به مشرقاً ومغرباً، تشهد على أنه كان العنيد في التعبير الحي عما يريد، بصفته أكثر من كيان عائلي أو جماعوي، إنه كيان شعب، والأحفاد في الطريق، كما أشيرَ إليهم، أما ” آل كلكّه ” فلا بد أنهم في الطرف الحدودي الآخر، حيث يعاني مثله، وإشعار مدى أهليته لأن يكون منهم، وجديراً بأن يكون كائن حيان، كجده المقدام( من تاريخ العائلة الذي أعرفه جيداً، أن جد والدي واسمه نوروز كان من عشيرة الملكشاهي التي تقطن الآن في منطقة بالاسم نفسه في محافظة إيلام، شرق كردستان. هذا الجد هرب من جور الوالي” حسين قلي خان” الذي كان يحكم المنطقة. هرب إلى سهل أيوان الذي كان تابعاً لحكم خان الكلهور. شخصياً التقيت برجل مسن من عشيرتنا كان يسكن منطقة كَيلان غرب التابعة لمحافظة كرمانشان، ذكر لي بأنه كان طفلاً عندما كان جدي كلكَه يستصلح أرضاً في منطقة( دوراه كَيلان)، في بقعة تسمى( جله Çelê ) تقع في تقاطع الطرق بين إيوان وكَيلان . ص 31 ) .

لعلها البيئة: الحاضنة الجغرافية بطابعها الجبلي، والحدود الصارمة التي تضيف إلى قسوة التقسيم والمظلومية المكانية، لها دور لافت في بلورة شخصيات، كما لو أنها خريجة روايات لا يهدأ فيها السرد ، تمثيلاً لذاكرة تلوح بتاريخها الموعود، وما إظهار جده هذا ” كلكه ” بمثل هذه الفتوة المرسومة سِيرياً، وفنياً، إلا تعزيزاً لنوع من التعبئة التاريخية ضد ما هو تاريخي سائد، وما تبِع ذلك من نوعية توارث لهذا المضاء في العزيمة الجماعية المقاوِمة( والذي عرفته عن جدي إنه كان مثل أبي، مغامراً وذا بأس وقوة..ص32)، ولعل خطأ في ترتيب العلاقة وارد هنا، حيث الأب يشبه الجد، يكون مثله في صحوة الإرادة المقاومة، وليس العكس.

وليست المرأة بقليلة في الحضور النوعي على مستوى الشخصية المدركة لمعنى أن يعيش المرء محتفظاً بما يميزه، ولتكون ولادته ذات طابع لا يخلو من أسطرة، فيه مسحة من روايات لماركيز الكولومبي( قالت لي أمي: أنت يا مدحي ولدت تحت أقدام فرس سميتك في البداية مادي ومن ثم متا ومهدي ومدحي. وأضافت: كنا في قرية ( ترن) التابعة لمحافظة ( إيلام ) كان الفصل خريفاً، كنا نسكن بيوت الشعر، فتعلقت قدمي بحبل، كان يشد فرساً، سقطت، وسقطت أنت من أحشائي في شهرك السابع، كنت قطعة حمراء صغيرة من اللحم، لم نتصور أنك ستعيش في تلك القرية النائية..

ليستدرك: ولكنني عشت، جبلي صغير( جبلياً صغيراً) يعشق صهيل الجياد والألوان والطبيعة الجبلية وحياة الرعي..ص39).

وثمة أم تركمانية تزوجها أبوه قبل زواجه من أمه الأخرى،حيث أنجب منها ثلاثة أولاد( ناصر ومحسن وحشمت..43).

وهذا ينطبق على ” أم حكيم ” المغامرة الفالحة في تجارة العقارات بشخصيتها القوية والجريئة في الذي تقوم به على مستويات عدة، داخلاً وخارجاً”ص223″.

إنما هناك لحظة الإشارة المقتضبة، والبليغة بمحتواها عن تلك المرأة الكلهورية التي تعنيه عشيرة في كرديتها، واسمها” مايتلا”وهي تحمل بندقية البرنو، وتدخن، وتتزعم أربعين فارساً( لن أنساها أبداً. كان وجهها حاداً كحد السكين، أنف معقوف وشفتين رقيقتين” شفتان رقيقتان” كورقة سيجارة البيافرا التي كانت تملأها بالتبغ الحار، وتضعها بين شفتيها وهي تبصق بقية حبتت من التبغ التصقت بشفتها السفلى.ص23)، إنه مشهد سينمائي، يستغرق وقتاً ضامناً لإثارة النفس المشاهدة، واستيلاد متعة ذات صفة تطهيرية للروح.

وهذه الأسماء لا ترد نوعاً من المسح الميداني الإحصائي لأهله أو الذين يتحدث عنها، إنما نماذج معبّرة عن استمرارية التاريخ.

هكذا تسهم الذاكرة في تسوية مشكلة عالقة، في تعزيز جدارتها لأن تستحيل تاريخاً يتكلم لغةَ من يحملونها في كامل كيانهم المادي والمعنوي، وأن المكان، وهو حي بكل مكوناته، فاعل إيقاظ للذاكرة، وإبلاغ لمن يريد أن يأخذ علماً بما كان، كما تعلِمنا به الكتابة ذات الصلة المباشرة بالجاري حدودياً وأبعد، أي حيث( يستخدم مصطلح الذاكرة في الواقع للإشارة ، كما هو الحال في أي مكان آخر ، إلى شكل معين من معرفة الماضي ، المترسّبة في الوعي ، المستقرة نسبيًا ، القادرة ، مثل كل الذاكرة ، على تعبئة التأثيرات ، والمشاركة بشكل جماعي (حتى لو كانت هذه المشاركة ليست عالمية ، ولا تخص سوى عدد قليل من الأفراد أو الشرائح الاجتماعية). لا يتشكل هذا الشكل من الذاكرة على طول انتقال عمودي ، ولكنه يأتي من اتصال أفقي ، من عدوى الأفكار: ربما تبلور من تداعيات الإنتاج العلمي للمؤرخين (الذين لا يستطيعون التحكم في استخدام أعمالهم التذكارية. ..) ، وهي مبنية أيضًا من أجزاء وأجزاء ، من جميع التمثيلات ، العابرة شفهيًا أو كتابيًا ، اقترحها كل من يحتفظون بمتجر الماضي: كتاب ، صحفيون ، سياسيون …) ” 6 “

التأكيد على التمايز ليس بدعوى الانفصال عن الآخرين والتعالي عليهم. إنني ومن موقعي كقارىء، لازم قراءة كتب كثيرة جداً، وبلغات مختلفة، وكتب فيها وعنها، هنا وهناك، يسهل علي تبين أي عراقي هو المندلاوي، كنسب كردي، وأي كردي، كغيره من المكونات العرافقية، وأي مميَّز حتى بمذهبه المنفتح على الآخرين، وأي إنسان يتنفس ملء الآخر الغاية في التنوع والاختلاف هنا وهناك..

في الاستهلال الذي يشكل بيتي شعر، وفيهما ما هو نظمي، يبرز هذا التلويح الصريح بعلاقة كهذه:

وإن كان فيه شيء خلاف الأدب

فالطبع كرديّ وهذا عربي ” ص 4 “

المذكور هنا هو ” البيتوشي ” رجل العلم والأدب والفقه الإسلامي ، حيث ولد ونشأ في بيتوش (التابعة لمنطقة سردشت، في الكردستان الإيراني) وهاجر إلى بغداد، ومات في الإحساء.ويُذكَر أنه عاش بين عامي( 1748 – 1806م )”7″

ثمة تشارك وتناسف للقول في البيتين: النصف الأول للشاعره الذي يهم البيتوشي مذهباً، والآخر الذي يتوقف تعريفاً وتوصيفاً على البيتوشي، إنساناً من حقه أن يكون مختلفاً، وبطباع تعزز فيه استقلالية ملموسة!

هو نفسه صال وجال، ونجح في عقد صداقات في زمانه، من بيتوش، حيث ذُكر الموقع، إلى ” الإحساء” في السعودية، حيث تزوج هناك، إلتى البصرة حيث كان رقاده الأخير، تأكيداً على صفاء سريرته، ونضجه الإنساني وكمال خلقه بمعان شتى، ولا بد أن في استدعاء هذا القديم نسبياً، ما يبقي ما كان في حضرة ما هو كائن، ففيه بعض جلي ومقاوم مما في المندلاوي نفسه، في تنقلاته.

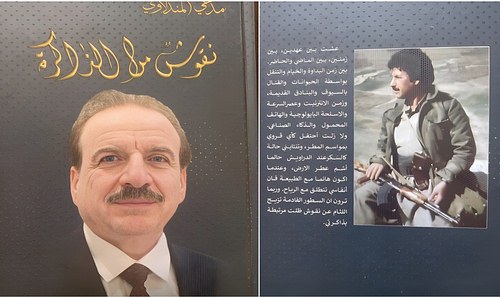

ولا يخفى البعد الجمالي لغلاف الكتاب، جهة الصورة الشخصية، واللون الذهبي، ومرتجى النظرة، وفي الخلفية: الغلاف الخلفي” صورته وهو بلباس بيشمركي، وكتابة تسمّي عهدين، زمنين: الماضي والحاضر، عاشهما، كما لو أن الصورة هذه تشهد للأول فيه بما يستحقه بطلته تلك، وتلفت نظر القارىء إلى أن هذه الأناقة في المحيا واللباس، أو الزي، لا تعني نسيان ما هو وما كان، فالبيشمركي فيه يقظ، وشريك كتابه هنا، وفي الوقت نفسه، صانع ماهر لمستقبله وكل كردي، وحارسه فيه وبه، في آن، ومن خلال الهيئة وسلاحه!

هذه الحِرَفية في المواءمة بين العمل الميداني، حيث لم يدخر جهداً في القتال بيمشركياً ضد النظام العراقي، وفي سبيل قضية شعب مضهد، والعمل النظري، البحثي والكتابي، الأدبي، والسياسي التنظيري وسواه،تشهد بمعلَمة ثقافة لها رصيدها الاعتباري، وهذا التجسيد لما هو مكاني، من خلال جهاته المسماة، بتواريخها، ونوعية المعاناة، والخطر المهدّد، يفصح عن أنه تأهل كثيراً لما أفصح عنه هنا.

وما يضفي على المسطور قيمة تاريخية، هو سعيه في تحويل ما تقاسمته الطبيعة الجغرافية، حيث تتنحى الحدود الفاصلة جانباً، من جهة اللغة، الأغاني الكردية، بلهجاتها المختلفة، الطقوس والعادات، اللباس، والتعامل مع الآخرين: ضيوفاً وسواهم، ليس من باب إعداد مبحث اثنوغرافي، إنما نزع الشهادة مما هو صامت، أو مصمت، جهة الطبيعة، ومن يقيمون فيها، والعلاقات فيما بينهم، ومعايشة تاريخ يعنيهم، يتأرشف شفاهة، وينتظر لحظة الولادة على الورق والانتشار، لهذا، يصح ما يمضي إلى قوله( ليس من باب التفاخر أن أقول أن الأمة الكردية واحدة من أثرى الأمم من ناحية الموروثات الشعبية. فالباحث عن التراث يرى كنوزاً من الأدب الشفاهي والصناعات الشعبية والأزياء والأطعمة الشعبية..ص58).

ما يمكن إبرازه مما هو مسمى ، هو أن تنامي دور التراث، وثراء الموروث، تعبير من نوع معزّز لما هو ضاغط على الذاكرة، لحرب لها أدواتها القمعية، والاستئصالية، قدر استطاعتها، لتكون الشفاهة ليس بديلاً عن الكتابة، إنما الضرورة الواجب اعتماداً،يكون الأرشيف لحمياً، حيث تكون الذاكرة، وذلك التفاعل الديمومي بين كل حدث وسرعة تحويله إلى حاضنة ذاكرة، والاستعانة باسمه عند اللزوم، وبالتالي، فإن كل شيء في الخارج، يكتسب اسماً آخر، والتقليد يتعدى اسمه الدال على ما كان، إنما الجاري انتاجه مجدداً دائماً إبقاء لتاريخ لا يجب أن يعفى من اسمه، ويصادَر من رسمه الذي يعني الكرد ( الاعتراف بأنك تعيش حياتك اليومية مع الألم، ما هذه الفكرة الغريبة! هل يجب علينا أن نقبل؟ “هذا موضوع يثير في كثير من الأحيان مناقشات حيوية. الكثير منكم يتردد في قبول هذا الاحتمال. لكن هناك أيضًا العديد من الآخرين الذين ينتهي بهم الأمر في مرحلة ما إلى القول لأنفسهم: “مشكلتي هي عدم القبول” أو “منذ أن تقبلت، أشعر بتحسن”. هل يمكن لما يبدو غير قابل للمصالحة (الألم وقبوله) أن يصبح قابلاً للمصالحة؟ ) ” 8 “

وفي السياق نفسه، لا يغيب عن النظر، قراءة ومشاهدة، جانب الاعتناء بالمظهر، تعبيراً عن أناقة، من قبل الكاتب، وليس تباهياً، أناقة لا تخفي ذائقتها في مجمل الكتاب لحظة النظر في صوره الشخصية وغيرها، دون غياب أو تغييب الجوهر، كما في نهمه للقراءة، والربط بينهما يهذّب المعنى” ص 75-98″…إلخ.

المكان، هذا المدى المتروس بالدفاعات التاريخية

أرى أن لدى المندلاوي شغفاً بذاكرة المكان، كونه يتلمس فيها معنى يجدر به أن يكون ” مهضوماً ” في كامل الجسد: لغة ومشاعر وأحاسيس، على قدْر التمسك بالمكان. شعب المكان هو الذي يبقى محافظاً على كل صغيرة وكبيرة في الرقعة التي يعيش فيها، حتى الجماد، حتى الكائن الحي: حيواناً أو نباتاً، حتى عناصر المناخ، وتحولات الليل والنهار، رأسمال رمزي يُنمّى من خلال الذاكرة، وهي في مرونتها، والمكان المجزأ يجد لحمته في النص الواحد، لكنه لا يخفي لاسوية الجاري سياسياً:

( أخي الكبير كان إيرانياً والأصغر منه عراقي. أخوالي وأعمامي إيرانيون، ونحن عراقيون، كنا نعيش في قرية كردية أعطيت للعراق، وهم في قرية كردية أخرى أعطيت لإيران والقرى والبلدات في طرفي الحدود لا يعرف أهاليها التحدث باللغة الرسمية للبلدين.ص 17).

تلك هي الخاصية الأولى للمجاورة الحدودية، والتي رسِمت، لتمثيل تقطيعاً في أوصال الجسد الديموغرافي القومي الواحد، أخطر إجراء مبرمج، وموقع عليه، دولياً، ومؤامراتياً، ومنفَّذ دولياً وإقليمياً، ومعبَّر عنه بالعنف المادي والمعنوي، ضماناً لأمن غير مبرأ من لوثة الإيديولوجيا الأكثر ضلوعاً في اتركاب الجرائم العابرة للحدود، والمنتهكة للحدود، تعبيراً عن مصالح ميتا محلية كولونيالية” 9 “

العودة المستمرة إلى الطبيعة، والاستغراق في وصف جانب أو جوانب منها، ليس استهواء انفعالياً، نسياناً لواجب، إنما هو تمثيل الحقيقة التي يمكن النظر فيها بحثياً، وعلى صعيد جماعي، إنه إنشاء من نوع آخر. إذا كان من رومانس، فيصح الإعلاء من حيوية المقتبس والذي ينقل إلينا المكان بأسماء أهل المكان، ومشاعر أهل المكان، ولغة أهل المكان، هكذا يكون الجهر بالجاري وتعرية الدائر عنفياً:

( الريف الكردستاني مليء بالحكايات الجميلة والذكريات الزاخرة بأنواع الملذات السحرية. قريتنا في مندلي، وبيتنا الكبير الواسع، وفرسان الكلهور ذوي ” ذوو ” الشوارب الشقراء المصقولة، والعيون الخمرية ينسلون من الحدود ويدخلون الباحة الواسعة من الباب المواجه للجبل.ص23).

هذا المشهد بمساحته الواسعة جغرافياً، إشهار بعلاقة مباشرة، حية، بتجذر وجداني في المكان، ليكون للذاكرة الاسم والمسمى.

( أنا الآن في السبعين من عمري، ولازلت أقف على أبواب الزمن، وأنا أعدُّ السنوات، وأعود إلى الوراء، أي قدَر كان، يوم نزلت من أحشاء أمي، تلك السيدة الكلهورية الجبلية التي كانت مضرب الأمثال في رجاحة عقلها. كانت بيضاء كشجر اللوز في أول الربيع ونقية كالثلج المغسول برذاذ البذور..ص39).

( مندلي.. وأي اسم جميل اقترن بحياتنا، عرفنا بها” به” وأصبحت” وأصبح ” لقبنا. عشت فيها ست ” من ست ” إلى سبعة” سبع” سنوات لاغير، ربما في السنة الثالثة من عمري عندما عاد بنا والدي إلى مندلي. أتذكر عندما ذهبت إلى المدرسة التير كانت عبارة عن مطحنة قديمة، إلا أنني وبسبب صغر سني تركت الدراسة. وفي السنة الثانية افتتحوا بناية أخرى عصرية ونظيفة مبنية من الطابوق، على عكس المدرسة الطينية السابقة…ص51).

( مرة كتبت بأن السليمانية مدينة مجنونة، لياليها من ورد ورصاص، وجنون السليمانية نابع من جنوح أبنائها للمغامرة وتحدي المستحيل.ص 167).

( تعتبر استراليا بلد الثقافات المتعددة والأديان واللغات والقوميات التي هي بالمئات، العالم كله في استراليا..ص195).

( سنوات طويلة قضيتها في العراق ، وبالرغم من طيبة وأريحية الشعب العراقي بكل قومياته وملله لم أحس يوماً واحداً بأنني عراقي. لم أحس بأن هذا الوطن يقدم لي شيئاً مقابل تحولنا إلى خدم وحشم للطبقات الحاكمة.ص195).

( جاء في تقرير دولي أن الاستراليين هم أسعد شعوب سكان الكرة الأرضية. وأنا أبصم بالعشرة على نتيجة هذا التقرير الذي أعتبره منصفاً.ص197)

( عندما أدور في ذهني بين طبيعتنا الكردسانية المذهلة، من جبال ووديان وشلالات وأنهار، أقول في نفسي تُرى ماذا لو كان الاستراليون أصحاب هذه الأرض، ماذا لو كانت هذه الطبيعة الرائعة مُلكاً لهؤلاء الناس، ترى ماذا كانوا سيخلقون منها، وكيف سنراها بعد عشرة ” عشر ” سنوات من الآن، عشرة” عشر” سنوات لا أكثر..ص199).

إنه حديث شاهد ويوغل بفضول معرفي، في مبحث الجغرافيات المفارنة، لمقاربة التباينات وتبعاتها الحضارية والثقافية، والمعاناة السابرة في ذلك. ليتحري حقيقة أي همجية تتشرب ثقافة أو حضارة تدعي النزاهة، وهي خلافها واقعاً هنا وهناك، أو يترك لقارئه متعة الاكتشاف رغم صدمة المكتشَف، لتهدأ روحه ولو قليلاً بذلك!

ثمة نوع من التموضع الكاميراتي الحديث بفتحات مختلفة يتقدم بها المندلاوي، ويقيس العلاقات البينية، وقراءة المترتب قيمياً، وأبعاد المشكل على الصعيد التاريخي بالذات، وما يمكن أن يقال في مأثرة استنهاضية لما هو مسكوت عنه، أو مهمل، أو يُخشى من ذكره.

إن مجرد التذكير بالمكان لا يعود استعادةَ مكان، وإنما إخراجه مما هو فيه، وتحميله دوراً، بالقدر الذي يُعتنى به، وعلى مستوى التفاعل مع مخزونه الدلالي في أسمائه، وفولكلوريات الحياة اليومية، وكشكوليات الوقائع والمشاهد المتناثرة هنا وهناك، حيث الداخل يفيض رحابة، استعداداً لتلقّي كل ما يحظَّر النظر فيه، باسمه المحلي، أو محاولة تجريده من كل تسمية ، تخل بالقيمة المشتركة بين الاثنين ، فـ( يبدو أن التوفر الداخلي يجعلنا أكثر اتساعًا. إن هذا الشعور الغريب يتضخم أيضًا عند الاتصال بكائنات تعيش في حالة من التواضع العميق، أياً كان التقليد الذي تنتمي إليه. إن قرب هذه الكائنات ينقل النعيم المشع.) ” 10 “

والمندلاوي، يحمل في ذاكرته قوى أمكنة متعددة، وهي تضيء بمكانها، بمفارقاتها، بالذين يجهدون أنفسهم لتشظيتها، أو التمويه على حقيقتها ذات العراقة المكانية، إذ إن التقابلات إسهامٌ مهم، لتعميق أثر السرد الذي ينعطف على نقوش من الذاكرة بامتياز.

الكتابة عن المحكومية التي تطال الغد وأبعد

الكتابة المعبّرة عما هو كينوني، تنبض جسدياً، إنها بفاعلية الإمساك بالشيء، وليس القبض عليه، تجسيداً لتقدير علاقة ، لمسافة، وضَعت لها حساباً بغية التعرف على ما يشغلها، ويصيّرها كتابة لا تعود معطوفة على زمانها ومكانها، إنما تتأهل لأن تكون ممتدة في الزمان، وقادرة على إحداث بابلة في اللحظة الزمانية الرتيبة والموجعة التي أبصرت نفسها فيها، والمكان المحكوم بقبضة الآخر القانصة، وتعرية المحرّك العدواني والتخريبي للمكان براءةً.

الكتابة تنحية للعرَضي، وتسوية لحالة نفسية، وتعويل على المأمول في الداخل، رغم وجود معاناة، لا بد أنها تحفّز على المقاومة.

أستعين هنا بما أفصح عنه كاتب كردي، لم يخف نوعية ” صداقته ” مع كتابة ذات نوعية مغايرة من هذا النوع، وكيف يُعتمد عليها، لتكون قادرة على بث صدى قوتها في جهات مفتوحة، حيث إن تحسين كرمياني لم يحدعن الصواب حين رأى دوافع حدة حصيلتها الكتابة، ولعلّي أعتبر تلك الخاصة بمصير شعب مهدد بفناء، مطعون، وهو حي بجموعه الحية الغفيرة ، في الواجهة( دوافع الكتابة ربما فعل نبيل المغنى، ثوري المعنى، يوقظ الحماسة بعدما يغلق منافذ التسامح أو التبصر، بدافع المتلبس بهذا الفعل، أو المتورط بعذابه، تحت ملابسات شائكة، أن يشهر قلم التحدث، نراس “نبراس ” التخاصم، بوجه الخوانق المتسلطة، على كواهل أمصار تعيسة في كل عصر، تحديداً الكوابيس السياسية، لربابنة أو كهنة يؤهلون ذواتهم ( أسود الغابة) لإقصاء قوانين الطبيعة، كونها لا تماحك، أو تهادن بربرية ذهنياتهم، تكون” يكون ” أوانها فعل الكتابة عقّار سحري المفعول، للباحثين عن أفياء تقيهم نيران السأم، وتخمد فيهم براكين الغضب، وربما البحث عن مشتركين في الهم الأزلي.) ” 11 “

ثمة شراكة في التألم، في الوجع الباطني: النفسي، شراكة في هذا الرصيد المنثور والمتجذر في ذاكرة كل منهما، ليكون دوي صمت، كهذا، مقلقاً للتاريخ القائم.

كرمياني نظير المندلاوي، ولو من على أرضية كتابة أدبية مختلفة، ولكن وحدة النسب في التعرض للتزييف في الهوية الواحدة، للمكان الذي يعنيهما، لمعنى أن تكون الكتابة قلباً لباطن الأرض، لقول الحقيقة التي لطالما جرى ويجري السكوت عليها، في وجه طغاتها!

يمكن للكتابة أن تستحيل نقشاً محفوراً، صنعة تاريخ محولة، وفي الوقت نفسه، تصعيداً بحقيقة ما كان، اعترافاً بوطأة الحدث الموسوم.

الحدث صوتي، رؤيوي، والكتابة صامتة، لكنها بليغة النطق إن قيّض لها أن تمنح القدرة على النطق في المجابهة، حيث المكان يعود غير ما هو عليه، وما هذه النقوش المختارة، إلا نزولاً مفكَّراً في وجاهته، لما رأى فيها عنصر كفاية لمقصده، بين دفَّتي كتابه. الكتابة هذه ليست استرسالاً للكلمات، إنما هي أصداء انجراحات، سخونة أعصاب، لتأكيد ما هو استثنائي، هو ليس كذلك، حيث المكان لا يتراءى موحداً، حيث الجبل الواحد لا ينظَر إليه في ارتفاع ثابت، وامتداد معلوم، حيث كل رقعة أرضية لا تقاس بمساحة، وتُحفَظ في سجل معين مخصص لكل ما تقدم، وإنما ما يستجيب للمستجدات، التي، من خلال مؤثراتها القاعدية، تخضع عنوة لتغيرات في معنى الاسم، وفي كل ما يتردد حوله، بالنسبة لشعب يتم اصطناع أكثر من وسيلة لجعل كل ما فيهم مصطنعاً، والمكان مصطنع بدوره، إرضاء لمن تمثّل اسمه، وسلطته، والقانون الوضعي المزعوم، وما يصله بما هو ديني معتبَر، حيث يطوَّح بالواقع، إلا ما يلبَّى فيه اشتهاء لطوبى المصطنع:

معاناة تلو أخرى على وقع عدم ثبات الصورة المكانية، تملكت وجدانات أهله، وبدءاً من أفراد عائلته، وزوجته، كما في كتابة لابنته سازان، وهو ينقلها إلينا( منذ أن وعيت إلى هذه الدنيا وأنا وعائلتي في هروب. الغد المجهول في هذه المنطقة من العالم، وأعني بها الشرق الأوسط. ولذلك ترسخت في ذاكرتي كلمة ” لاجىء “. ولدت في قرية جبلية، أبادت الطائرات الخربية العراقية نصف سكانها قبل ولادتي بشهور. ولم يمض عام من عمري( 1991) حتى كان والدي ( المقاتل الكردي والصحفي) يتركني وأمي بأيدي القدر ويذهب ليشارك في حرب الشوارع في المدن الكردية ضد قوات الدكتاتور صدام حسين. ص 8 ).

ذلك يمكن قوله في كل هؤلاء الكرد، كمثال حي هنا، ممَّن كابدوا عنفَ طغاتهم وهم حكام مصابون تاريخياً بوحام اشتهاء لحم الآخر، دمه، كانيبالياً ،كل ما يصله بالحياة، والنظر إليه مشروع تنفيس لرغبة عنف، وتزجية لوقت، وشهادة استزلام تاريخية تعنيه حصراً. لأن في ذاكرة كردي، على وجه الإجمال، ثمة تجذر ما هو تاريخي مضاد، طالما أن هناك تهديداً للهوية، دون تعميم، فثمة دائماً، في كل شعب، من يتنافسون في الفساد وعليه، ويمضون في ” إفساد من لم يفسد بعد” والدخول سخرة في خدمة طغاة شعبهم مأجورين، وقتلة ومزوري تاريخ بالمقابل، وللكرد مأساة بليغة في هذا السياق . حتى بعد سقوط نظام صدام، جهة الفاسدين، والبارعين في تجذيره، كما جرى الإتيان على وصفه حين أصبح وزير ثقافة، أو بالنيابة، محل الكاتب الكردي القدير فلك الدين كاكائي، في أكثر من مكان( ص: 247-255-257-..إلخ ).

أما عن مرتزقة النظام، وهم كرد، وكان لهم دور رهيب في النيل من شعبهم الكرد، فثمة مشاهد مروعة مشاهد تحبس الأنفاس واقعاً حول ذلك( ينظر من ص : 115-113- ومن ص: 129-131، وومن ص: 133-138،ومن ص 183-186…إلخ ).

وما يجب التأكيد هو أن ليس من غنى عن قراءة الكتاب ليس صفحة صفحة، إنما سطراً إثْر سطر، والنظر في نوعية المعاناة وخاصية ألمها واختبار مدى التحمل النفسي في ذلك طبعاً، ثم تصور مدى جهوزية هذه الذاكرة أو قابليتها على الاحتفاظ، بمثل هذه” الودائع ” الموجعة- المفجعة، واللاسعة طي نسيج عصبي.

تلك سمة كتابة تكون على تماس مباشر بالحدث المتناسل خوفاً ومجابهة، كتابة تترجم بعضاً مما هو مكتوم، ومقلق، ومجهِد، لتأتي الأرشفة تعبيراً عن أن التوقيت مطلوب، لجعل المكبوت ناطقاً، ومساءلة التاريخ الخطي والمسنَد بالحقيقة، بما تكتم عليه:

لهذا، فـ ( إن لحظة الأرشيف هي لحظة الدخول في الكتابة لعملية كتابة التاريخ. إن الشهادة هي في الاصل شفهية، إننا نصغي إليها، نسمعها. أما الأرشيف فهو كتابة، إنه مقروء ويُستشار في الأرشيف( المحفوظات)، المؤرخ المحترف قارىء.

من أجل العودة الدائبة والمدروسة إلى الماضي يجب نسيان الحاضر، كما في حالات التملك. ومن أجل العودة إلى لقاء الحاضر يجب إيقاف الروابط مع و:الماضي والمستقبل، كما في ألعاب الأدوار، وللوصول إلى المستقبل يجب نسيان الماضي بحركة استهلال، وبدء وبداية من جديد، كما هو الحال في طقوس تلقين الأسرار( المسارَّة).) ” 12 ”

ثمة تواريخ تحتفظ بخاصيتها الاستثنائية في العنف، وهي معروفة بتبعاتها الاستئصالية للآخر المختلف عقيدة وقومية( جاء البعثيون ( حزب البعث العربي الاشتراكي) بوجوههم الكالحة عبر انقلاب أسود عام 1963 ، ليقلبوا الأحلام إلى كوابيس، ونهار بلدتنا المشمسة إلى ليل أسود أظلم. وهرب والدي بنا إلى ضياع بغداد لأنهم أعدموا جل أصدقائه بتهمة التعامل والتخابر مع العدو، والمتاجرة بالممنوعة. ص 25).

وفي الذاكرة مقدرة عجائبية أحياناً في التحمل، لحظة بلوغ المأساة أكثر من مفهوم الذروة، أكثر مما هو مسنَد إلى التاريخ، لأن من يروي تاريخاً، أو يسجّله، ممرّر معلومة، أو سارد واقعة، وربما يصبح المسرود طي ما كان ما أن ينتهي منه كتابة، ليكون له مساره المعلوم أو المحتوم تعييناً رسمياً، أو في إطار معين، سوى أن الذاكرة لا تكون ذاكرة إلا من خلال الواقعة المحمولة فيها، كما لو أنها الواقعة أو غيرها نفسها، ملتحمة بكامل الجسد، وبأدق مكوّن جسمي هو العصب الضامن لاستمرارية المودَع داخلاً، أو المسطور بطريقة معينة في النسيج العصبي، وأي إيلام في معاناة التحمل هذه، كما في جملة قرارات متتابعة عن التهجير المرعب من قبل النظام العراقي للكرد الفيليين، من نهاية سبعينيات القرن الماضي، وثمانينيات ” ص 101″، وفي الحديث عن فظائع مرتكبة في الأنفال” ص 151″.وعن لبتفجير الإرهابي المزدوج في أربيل، في الأول من شباط2004،اليوم الذي صادف عيد الأضحى، والذي أدى إلى مقتل 117، شخصاً، وجرح 133 آخرين، بينهم رموز ثقافة وسياسة كبار من الكرد، وفي الواجهة سامي عبدالرحمن..”ص233-234″.وتأثر المندلاوي بكل ذلك، ومشاركته في أكثر من مناسبة أدبياً: شعرياً، والتأثير في الحضور، وعلى أعلى مستوى..”ص238، مثلاً”…

ليس القصد من هذه السردية الكارثية، مجرد التذكير بالواقعة الدالة، أو بالخبر المفجع هذا أو ذاك، إنما ما يمكن للتاريخ أن يعلمنا به، أو يتستر عليه، التاريخ الذي يسمّي طغاته وحماته، والتاريخ هذا، وهو يبجَّل من قبل الملحقين به ارتزاقاً: كتاباً وسياسيين. ولإضفاء شرعية ” جهادية ” من نوع خاص طبعاً خارج الأروقة الضيفة ، على مستوى مجتمعي، واستعجال قول شهادتها، وهي تاريخها الملاحَق بالذات .

( أن نتذكر شيئاً ما لا يعني فقط استقبال صورة من الماضي وتلقّيها، بل كذلك البحث عنها، أي ” عمل” شيء ما. الفعل ” تذكر” يضيف شيئاً إلى الاسم ” ذكرى.) ” 13 “

هوذا الحال، إذ إن من المؤكد أن الذاكرة تكون دائماً نشطة، مع فرق واضح بالتأكيد، بين أن تتلقى ما هي محصورة باسمه، ومعَدَّة له، وما تكون قادرة على تلقي المزيد، والمؤثر، والذي يعَد من خلالها، ليكون صوت مكتوم: مظلوم، محروم من كونه إنساناً. ولا بد أن وضعاً يبقيه حياً، مشدوداً إلى الخارج المنتظَر، يرتبط بمن يكون أهلاً له. الذاكرة لا شيء، لا شيء يمكن أن يفيد إطلاقاً، حين نحول عليها، دون أن نحرك ساكناً، إنها نحن: أهلوها وخصومها، حياتها وموتها، لباس فرحها ونعيها…إلخ، الذاكرة تسمّينا جبناً أو جرأة، حباً بالهواء الطلق، أو اكتفاء بكربون حفرة مغيبة في الظلام.

وفي ” نقوش من الذاكرة ” ثمة استماتة لها علاماتها في كيفية نسف الحفر الموجودة، والإجهاز على تاريخ موبوء بذاكرة مضاءة بحقها.

وفي ذلك تكون التعرية نقداً، أو معايشة للمخاطر المرافقة لكل محاولة صد لما هو متصلب في الرؤوس والنفوس بالعنف، وإزالة الغشاوة الرطبة عن العيون، وفي مجتمع محكوم بأعراف وتقاليد معمولة ومسلحة لهذا النقد.

في مقاله: الفاشية الأصلية، يقول المفكر الإيطالي أمبرتو إيكو:

( لا يمكن لأي شكل من أشكال التلفيق أن يقبل النقد . إن العقل النقدي يقيم تمايزات، والتمييز علامة على الحداثة. وينظر العلماء، في الثقافة الحديثة، إلى الاختلاف باعتباره أداة من أدوات المعرفة. أما بالنسبة للفاشية الأصلية، فإن الاختلاف هو خيانة ) ” 14 “.

إنها ذاكرة التاريخ الآخر، وباسم هذه الذاكرة، يمكن معرفة أصناف ولوائح حية، ومختزلة، ومزيفة، ومشوهة، وثمة ما يشدها إلى الحياة حال الذين تكلموا، وبصيغ شتى، رغم الرعب العراقي” الصدامي في الأوج” من داخل البلاد وخارجها، لقد أعطوا لذاكرتهم، ما أعطتها لهم ما كانوا يرجون قوله، وتسطيره خارجاً، وكتابة للذين يمكنهم أن يعرفوا حقيقة الرعب في مجتمع معدَم حياتياً، ومنقاد بالخوف.

أشير إلى نماذج حية حول ذلك، وهي مرفقة بمصادرها لتيسير عملية الربط:

-هاديا سعيد: سنوات مع الخوف العراقي، دار الساقي، بيروت، ط1، 2004 .

نعم، ينبغي القول إننا هربنا من العراق. هربنا من بغداد الجميلة التي كانت تهتز بآثار زلزال خفي في أواخر عام 1978.ص17-” وفي فترة السبعينيات والثمانينيات: عن الذين باعوا ضميرهم لصدام: غالي شكري، محمود السعدني، جمال الغيطاني..ص24-25- لم أر بلداً تنتشر فيه صور الرئيس القائد ونائبه السيد النائب، في كل مكان، مثلما كان الأمر عليه في العراق في تلك الفترة.ص34.

-ما من مكان نختبىء فيه ” مذكرات ممرضة بريطانية في العراق 1954-1991 “، سوزان فرانكس- أدريه كروفس، تر: ابتسام نعيم الرومي- تقديم ومراجعة: د. عبدالفتاح علي بوتاني، الأكاديمية الكوردية، أربيل، 2011.

عندما نقرأ في النهاية: يستطيع السياسيون فعل كل ما يريدونه بنا وليس بأيدينا أي شيء سوى أن نناضل من اجل أن نبقى على قيد الحياة. إذا أراد الله- إنشاء الله- سنرى نهاية كل ذلك في يوم رائق جميل، ولكنني أعرف أنه لن يحدث وأنا على قيد الحياة.ص284.

– وليام بولك: لكي نفهم العراق، تقديم: د. م. عبدالحي يحيى زلوم، المؤسسة العربية، ط1، 2006 .

في بعضؤ مما يقول: أرض العراق، مثل شعبه، تتميز بالتنوع والتباين، ولكنها موحدة.ص47- وبحكم حقيقة وضعهم، بانتشارهم وتوزعهم على سوريا وتركيا والعراق وإيران، كان الأكراد يدركون أن أملهم قليل في تحقيق الاستقلال، ولكنهم كانوا يعتقدون أيضاً أنهم إذا لم يحصلوا على الحكم الذاتي في الأقل، فإنهم سيكونون نوعاً بشرياً مهدداً بالانقراض.ص191.

– سقوط بغداد ” الوقائع الكاملة ليوميات حرب الخليج الثالثة: متابعات- تحقيقات- وثائق “، قدَّم له القاضي : نبيل عبدالرحمن حياوي، دار القلم، دون ذكر المكان وتاريخ الطبع.

صدام حسين: كان صدام حسين يحب أن يلقب بـ” الرئيس، المناضل، القائد، بطل النصر وبطل السلام ” بينما كان العراقيون في المنفى لا يرون فيه سوى ” ديكتاتور وجزار وطاغية ” بنى سلطته السياسية والعسكرية على المنفعة والخوف.ص619.

يلعب عزة، كذلك، دور محامي الشيطان، يتأهب بإشارة من رئيسه للوثوب في كل لحظة ويتحمل المهمات الصعبة. ففي خلال الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في أعقاب حرب الخليج الثانية في مارس 1991، ترأس عزة قيادة المنطقة الشمالية، مرة أخرى، بصلاحيات مطلقة. وفي 24 مارس ، حذّر أهالي السليمانية الأكراد في إشارة لا تخلو من مغزى بالقول : ” إذا تناسيتم حلبجة ” المدينة التي كانت هدفاً لسلاح كيماوي في العام 1988 وذهب ضحيتها نحو 5 آلاف مواطن كردي ” أود أن أذكركم أننا على استعداد تام لتكرارها.”. ص636.

وما يخص الملقب بالكيماوي المجرم:علي حسن المجيد رجل مهام البطش، ص 650.

-محمد غازي الأخرس: خريف المثقف في العراق ” 1990-2008 “، دار التنوير، بيروت، 2011.

وأشير إلى مقتطفات وعناوين سريعة منه، لأهميته التوثيقية:

عن ظهور ثقافة المسدس في التسعينيات حيث يحمله المثقف: لم يكن الأمر آنذاك غريباً بالمرة، فالعراق الذي استغرق في لون الخاكي، أثناء حرب السنوات الثماني وبعدها، كان متخماً بمثل تلك الرموز، المسدس، الرشاش، الحرية، السيف، الحذاء المقوس، النطاق، بدلات الزيتوني الأنيقة، وحتى أجهزة اللاسكي.ص 101-

وما يضيء الحدث المرتبط بالخوف والارتزاق وصِلتهما ببعضهما بعضاً:ثمة شيء طريف ينبغي اتوقف عنده، بهذا الصدد، فأغلب هؤلاء المثقفين انتهزوا فرصة التغيير وحاجة الأميركان لهم فأبدلوا مواقفهم القديمة بطريقة تذكر بأسلافهم من مثقفي العراق في أولى سنوات الاحتلال البريطاني من أمثال جميل صدقي الزهاوي ومعروف الرصافي وكاظم الدجيلي والأب انستاس الكرملي.

ففي تلك الأعوام حدث أن أسس البريطانيون جريدة باسم ” العرب ” وشرعوا أبوابها أمام أقلام المثقفين فكان أن أظهر عدد كبير من الأدباء تبدلاً في المواقف تجاه البريطانيين أُار استغراب المس بيل نفسها فكتبت تقول أنهم ” كانوا في عهد الأتراك يكتبون المقالات العنيفة ضد الانكليز وهم الآن يكتبون المقالات العنيفة ضد الأتراك “، وهي لا تجد تفسيراً مقنعاً لذلك إذ يبدو أن ” الكلمات عند الشرقيين هي مجرد ألفاظ لا تعني شيئاً فقد يقولون اليوم شيئاً وينقضونه غداً “..ص206- كان من المدهش تماماً أن يجتمع البعثيون المتشددون بزملائهم الشيوعيين أيضاً في مكان مشترك يعتقد الكثيرون أنه صنيعة نظام صدام نفسه. نقصد صحيفة ” القدس ” التي يديرها الفلسطيني عبدالباري عطوان حيث سيطلق الجميع، سعدي يوسف وهيفاء زنكنة وفاضل الربيعي وحميد سعيد وسامي مهدي وفيصل لعيبي وغيرهم،حكم الإعدام ذاته بحق جميع من عادوا إلى العراق وعملوا في مؤسساته.

كان منطق ” القتل الرمزي ” هو الأرضية المشتركة التي وقف عليها الجميع وكانت تلك الأرضية صنيعة الإيديولوجيتين اللتين طالما فهمتا على أنهما متناقضتان ومتصارعتان.ص 215

– جرجيس فتح الله: نظرات في القومية العربية مداً وجزراً..، ج3، انقلابات ودكتاتوريات عسكرية، دار آراس، أربيل، ط1، 2004.

وثمة الكثير في الذي أورده الكاتب والمترجم الكبير فتح الله:من ” الجرائم ” التي دأب المؤرخون العراقيون عروبيين وغير عروبيين إلصاقها بالاحتلال البريطاني، استيراد أسرة مالكة غريبة عن تربة العراق ” من عندي: يمكن تحميل المثقفين المسيحيين تهمة جل الجرائم التي ارتكبت دفاعً عن القومية العربية والعروبة من خلال ممثلي السلطة العروبية وباسم البعث، وهم يشددون على قدسية القومية العربية.. ليس لأنهم أرادوا ذلك وإنما لأنهم بشكل غير مباشر أصبحوا مسئولين عن ذلك، بدءاً برواد النهضة العربية من آل البستاني واليازجي وأديب أسحق وشبلي الشميل وفرح أنطون وجورج أنطونيوس وقسطنطين زرق ونيقولا زيادة وحتى ميشيل عفلق وإلياس مرقص، وحتى روائياً: جبرا ابراهيم جبرا…الخ، وربما منذ قبل أكثر من قرن من الزمان استشعر مفكر راحل حديثاً هو جورج طرابيشي بفداحة ما كان يجري فارتد على تصوراته وبدأ بشن ” هجومه ” على الإسلام المتداول وتحديداً بعد أن كتب الراحل الجابري بأنه غير ” محسوب ” على الثقافة العربية الإسلامية التي ينتقدها..” فتح الله يقول أن ذلك يشمل آخرين: بلاد الرافدين التي عرفت باسم ” العراق ” كانت طوال اثنين وعشرين قرناً بل أكثر، ترضخ لحكّام أجانب. ومن بينهم طبعاً الإمام الأول والخليفة علي بن أبي طالب الذي جعل الكوفة قاعدة ملكه، ومنهم الخلفاء العباسيون السبعة والثلاثون الذين حكموه من عاصمتهم بغداد .ص 1114 “.

وفي كتاب المندلاوي، إشارة مع صورة منشورة، عن مشاركته في حفل تأبينه، إلى جانب شخصيات سياسية كردية فاعلة، في أربيل”ص255″وهو في منصب وزير الثقافة بالوكالة.

– سمير الخليل” كنعان مكية الاسم المستعار”: جمهورية الخوف ” الترجمة الكاملة الأمينة: أخطر كتاب عن البعث والعراق “، ترجمة:أحمد رائف، الزهراء للإعلام العربي، القاهرة، 1991.

من خلال هذه العناوين: حرب الإبادة ضد الأكراد، ص68- بدءاً من 1974، مع تدمير زاخو وعدد سكانها 25000 وقلعة ديزا 2000 تدميراً تاماًزص68- في العلاقة بين السلطة والأخلاق: تلجأ الحكومات الدكتاتورية والفردية إلى العنف عندما تكون سلطتها في موقف يخشى عليها…ص207- البعثيون يخترعون أعداءهم ” من أجل العنف ” ص207

-كنعان مكية: القسوة والصمت ” الحرب والطغيان والانتفاضة في العالم العربي”، منشورات الجمل، كولونيا، ألمانيا،2005.

الأهم الباب الثاني” الصمت “: ص 229

مثلاً، من وحشية صدام التي بلبلت العرب كما يذهب مكية إلى وحشية داعش كما أرى يمكن قراءة المختلف والمتشابه.ص 280

– أريك دافيس: مذكرات دولة ” السياسة والتاريخ والهوية الجماعية في العراق الحديث “، ترجمة: حاتم عبدالهادي، المؤسسة العربية، ط1، 2008 .

ولا أكثر من العناوين الدالة، وهي في مرجعية الذاكرة والتاريخ معاً:

– لقد تيسر دمج حركة 1941 بالذاكرة التاريخية الجماعية للعراق، بفعل تأثير العقيد صلاح الدين الصباغ زعيم الحركة الذي أسلس قياده تماماً للنزعة القومية العروبية على نحو إيثاري إذ لم يكن مفرطاً في إنكار الذات، كما أن مذكراته التي أكملها قبل إعدامه في 1946 بعنوان ” فرسان العروبة في العراق ” تشير إلى سلطة الذاكرة على سلوكه السياسي وإلى الأسلوب الذي هيمنت عليه المفاهيم المثالية والرومانسية للتوجه القومي العروبي على فكره. وبسبب وطنيته غير الأنانية وسموه في مواجهة حكم الإعدام أمسى صلاح الدين الصباغ شهيداً نموذجياً.ص120- ثمة من انخرطوا في اللعبة الصدامية تاريخياً: عبدالعزيز الدوري في حديثه عن الشعوبية، بمستواه المتدني..ص293- ومن شاركوا في كتابة: العراق في التاريخ، عام 1983، ومنهم د. صالح أحمد العلي الرئيس السابق للمجمع العلمي العراقي والمؤرخ البارز..ص295- تقريظ نقد كنعان مكية” سمير الخليل” لقوس النصر كرمز فني..ص309- المستوى العقيدي الملحوظ لكتابات ميشيل عفلق..ص314- دور وزارة الثقافة والإعلام في طباعة كتب تتناسب وتوجه سياسة البعث..ص315- كما في أطاريح دكتوراه..ص316، وانخراط كتاب ذوي صيت في اللعبة مثل: شاكر مصطفى سليم..ص317- وتجاوب آخرين بشكل لافت: عزيز الحاج الذي أصبح ممثل البعث لدى منظمة اليونسكو، وهناك وميض عمر نظمي، وسعد ناجي جواد، وحتى كمال مظهر أحمد، حيث استقال من المجمع العلمي الكردي في بغداد لاحقاً.ص319

– طالب الحسن: بعث العراق” من البداية المريبة حتى النهاية الغريبة ” دار أور، بيروت، ط1، 2011.

ومن ذلك:إن السقوط الذي زلزل الأرض تحت أقدام البعثيين في 9-4-2003 كان له الأثر الكبير لبعثرة صفوفهم وارتجاج تفكيرهم وانقسامهم إلى شلل وتكتلات..ص11..

إبراهيم محمود: طريدو التاريخ ” الكورد في خضم حروب الآخرين “، منشورات جامعة دهوك- مركز بيشكجي للدراسات الإنسانية، دهوك، 2016، وبدءاً من الفصل الأول: عن الأكثر من شعب والـ : ما دون أمة” ص 15″.

إبراهيم محمود: ألف قطرة دم وقطرة” دراسة في الإبادة الجماعية “، جامعة دهوك- مركز دراسات الإبادة الجامعية، 2019، بدءاً من التقديم للكتاب: من داخل الجليد الملتهب ، ص 9.

في الذي تقدَّم ذكره، وفي الذي جرى إيراده اقتباسات وإحالات مرجعية، ربما يفيد ذلك في الدور الذي تمثّله الثقافة على مستوى نفسها، أي حين تنزع الثقافة عن نفسها كل حجاب يقصيها عن متغيرات الواقع، وتكون أهلاً للحياة في مجتمع منفتح على الأمثل قيمياً.

(إنها القدرة على التذكر ، مجموعة من الذكريات ، قصة ، تمثيل شخصي للماضي يعطي معنى للحاضر. إنها تعكس العلاقة العاطفية للفرد أو المجموعة بأحداث الماضي. لذلك نحن نفهم من خلال “ذاكرة” الأفراد والجماعات كل ذكريات حدث تاريخي ، عاش أو شيد أو نقله – من قبل الأسرة والمدرسة …) ” 15 “

تتمثل مأثرة القول في تمثيل المأثرة المعبّرة عن مهبط حقيقتها، عن كيفية ولادة حقيقة مشبعة بأوجاع الآخرين، بآهاتهم، بمكبوتاتها التي شهد ويشهد لها الزمان، وبصور الذين لا يعرَف عنهم جيداً، لكنهم في عداد مناضلين مجهولي الاسم، حال المعتبَر” الجندي المجهول”، وعن الذين أبوا العيش دون ذاكرة، مكتفين بالهواء الراكد والمكربن لتاريخ يعلَّم ويدرَّس ويحتفى به متوَّج باسم دكتاتور وجلاوزته.

ولا شك أن هناك رصيداً وافراً من هذا المسرود، في عهدة” نقوش من الذاكرة ” يؤهله لأن يكون رديف تاريخ تالياً.

مشاهد شخصية تتعدى الشخصي الذاتي

يسهل النظر في حقيقة مركَّبة، تسمّي الخاصية الإنشائية لـ” نقوش” تجعل الكاتب مختلفاً عن كثيرين ممن أوْلوا الذاكرة، وبعناوين مختلفة، تلكَ الأهمية، وهم يسردون وقائع، شواهد حياتية، أحداثاً وخلافها، والحقيقة تلك تبرز في السعي المحْكم إلى المواءمة بين القول السياسي الذي يخرجه من دائرته البيتية العائلية والشخصية، إلى رحابة الآخر: المجتمعي، بمختلف مكوناته ، حال العراق، داخلاً، وحال الكرد خارجاً، حيث يعيشون مجزءين بالإكراه طبعاً، والقول الكتابي، البحثي والأدبي والإبداعي، وما يبقي المعبر الرفيع مفتوحاً وسالكاً على مدار الساعة، وحين جمع بين أمكنة كثيرة، ليكون لقوله ما يطمئنه إلى نفسه، إلى ذلك المخيال الجامح والمستدعى ساعة الشدة” وهل هناك في بلاد الخوف، ساعة تخلو من الشدة، من الخوف، وحتى الآن، لأن ذهنية الانقسامية وتخوين الآخر وشرعنة تصفيته قائمة؟!”.

ثمة توازن بين ما يسمّيه المندلاوي واقعة شخصية تقتصر عليه، وهي ليست شخصية تماماً، إنما من داخل الذات عينها، حيث تكون بالمقابل واقعة أخرى، تمثّل حضوراً مجتمعياً رمزياً. لا انفصال بينهما، إلا بما هو إجرائي.

ربطه من باب المقارنة، بين كونه إنساناً، وكردياً تحديداً، وكيف يُنزَّل من قيمته في مجتمع التباينات القومية استجابة لذهنية عنصرية، وإيديولوجية سلطة توجه كل ذلك، هنا وهناك، فيجري تضييق الخناق على مجتمع كامل، وكونه إنساناً، يحتفى به من هذا المنطلق، في بلد لم يعرف عنه شيئاً سابقاً، إلا كاسم، ليرحَّب به، هو وأفراد عائلته، وليتملكه ذهول من نوع مغاير، عن الفارق العصي على القياس، جهة الاهتمام بما هو إنساني، وخاصية الحقوق، وتنظيم الدولة والمجتمع، وطبيعة الواجبات ذات الصلة.

ثمة المدن التي تتحدث، القرى، البلدات، السهول والجبال، الأنهار والضفاف، الكهوف والشعاب والغابات..إلخ، وهي تتقاسم الكتاب، وهي تلعب أدوارها في نطاق الذاكرة، لترفد تاريخاً، أو في انتظار التسطير تاريخاً لمن يهمه أمر الحالتين، وتبيّن الفارق هنا وهناك أيضاً، ولا أقبل على ذكر أمثلة، فهي تستغرق الكتاب من ألفه إلى يائه، وأرى أن متابعة ذلك، تمنح الكثير من المتعة القائمة على علاقات كهذه.

ولو أنني نظرت إلى الكتاب من منظور طاقوي” فيزيائي- كيميائي” إلى الكتاب، وكيفية عمرانه، لقلت، إنه قائم على نوع من التناوبية، وهي صنعة المدرك لقيمة الكلمة، وكيف تُراعى، لتراعي من جهتها، في الكتاب الذي لا يمكن اعتباره في مجموعه كتاب أهوال ، أو هزائم، أو بكاء وعويل، وصرخات أطفال، كتاب هروب خوفاً من كذا وكذا، كتب اختباء من الطغاة والقتلة والوشاة وأزلامهم، كتاب الكوابيس والأمل الممثَّل فيه، كتاب اليأس، على وجه التحديد، كتاب فقدان الأمان بالمطلق..ليس تعريف الكتاب هكذا طعن في بنيته، إنما في مجهود المندلاوي نفسه، ومن خلال عنوانه، ونسف لحقيقة الكتابة عينها، لو الوضع كذلك لما كان المندلاوي حياً يُرزق، كما يقال، كما كبر أفراد عائلته، وتزوجوا، وأصبحوا شخصيات فاعلة في المجتمع، لما كان هذا الذي نعيشه ونحتك بها على الصعيد السياسي في إقليم كردستان وفي المحيط الجغرافي كردياً، لما كان هذا الكتاب أصلاً.. ثمة وجوه مختلفة، توفّر نماذج حية عبرها، عراقية، وتفصح عما هو إنساني فيها، تلتقي في رفض الاستبداد، والتمسك بما هو حياتي مشترك، واحترام متبادل.

إنها نقاط ارتكاز للكتاب: ثمة شعور بخفض المعنويات، يترافق مع مشهد أو أكثر عما يصدم ويؤلم ويقلق، إلى درجة الشعور بالتلاشي السلبي للذات، كما في مشاهد عن القتل والسجن والتعذيب والتهديد وإرهاب النظام، وشعور لا ينفك، وهو نفسه، يصعد بعدّاده الواحد والمشترك، حيث المعنويات تستعيد قوتها في التصاعد، والقلب يستعيد سويته تدريجياً، وربما يكون هناك توقف، كما هو المؤشر في العداد تبعاً، للطاقة الموجودة، وهذه لا تقتصر على شخص دون آخر، وبالمفرد، إنما ما يكون في مقام القاسم المشترك، فيكون الشعور في الحالة هذه، أكثر من كونه قطيعياً، بقدر ما يكون منبّهاً وإيقاظاً لقوى كامنة، تصل هؤلاء بالحياة، وهي متوخى الكتاب بالكتاب.

وإذا كان هناك ما يمكن قوله عن جانب مخِل بالكتابة هذه، وهي التي على أساسها كان الكتاب، بمفهومها العاطفي، أو الذاتي، فثمة ما يُحفَّز على التنويه إليه، جهة رؤية الكتابة ذاتها وطبيعتها، أي بعدم النظر إليها، في حالة براءة بالمطلق، فالجَّيَشان العاطفي، يمكن تبينه في الفن والأدب إبداعياً، وحتى في وصف ما هو مروع، لأن الرؤية تصدم، مثلاً، حين يكتب عن سقوط نظام صدام(ة رأينا غطرسة صدام تتهاوى، ذلك الدكتاتور الذي حوَّل حياتنا إلى جحيم، أخرجنا من بيوتنا وطاردنا من جبل إلى جبل، صدام وأولاده وأخوته وأبناء عمومته الذين لم يتركوا جريمة إلا واقترفوها بحق العراقيين جميعاً. وسقط نظام حسين أشرس وأسوأ دكتاتورية عرفتها البشرية..ص228).

أي طغيان عاطفة، يمكن تسميتها، والكاتب في قلب الحدث، الحدث الناري الحارق المحرق والمهدد لحياة كاملة؟

كيف يمكن لمن يرى بأم عينه أهلاً له يتعرضون للقتل، للملاحقة، لمصادرة أموالهم وممتلكاتهم، وتنتهك أعراضهم، شعباً بكامله، ينظَر إليه دون اسم، دون اعتبار، مهمشاً، مهشماً بالتالي، هو ذاته يكون مرصوداً، ومهدداً في كل ما يصل بالحياة، ويتغاضى عن ذلك؟

أليست الذاكرة مطلوبة، ولأجل التاريخ نفسه، لأجل الطاغية عينه، لأنه وإن أبَّد/ خلَّد نفسه، ليس كذلك، أي لأجل من سيأتون من بعده أفرادَ عائلة وأقارب لهن ومن يلتفون حوله عصبة ارتزاق واستزلاماً؟

كيف يمكن أن تكون مشاعر المرء إزاء مآس تتتالى، والمعنيّ بها، من يعيشها، من يكون ” رقماً ” داخل دائرتها الجهنمية، وعدا عما ذكرت، مثلاً، أهوال نقرة السلمان، في صحراء محافظة السماوة.. ما يخص مشاهد تدمير( خمسة آلآف قرية، سنة 1988، وتم قتل ” 180 ” ألف مواطن من النساء والأطفال والمسنين، قتلوا أو دفنوا أحياء..ص153)وعن تهجير كرده الفيليين بمزاعم باطلة ومفتعلة شتى ” منذ انقلاب رشيد عالي الكيلاني عام 1941 ” ص 223″؟ ودون أن يغفل عن مدى استنهاض هؤلاء ” الفيليين ” للعراق اقتصادياً، وفي الوعي المجتمعي الحديث في بغداد، باعتبارهم أهل تجارة وصناعة، وحتى عند تهجيرهم القسري إلى إيران، وبشهادة تاريخ هذه المرة، وبناء على شهادة أحدهم( ذكر لي أحد الأصدقاء أن مدينة إيلام في كردستان إيران كانت مجرد قرية في عام 1980، ولكن الكرد الفيليين المهجريين في تلك المدينة غيروا معالمها تماماً عندما افتتحوا فيها محلات تجارية ومعامل ومخابز وحمّامات ومحلات سمكرة وميكانيك. هكذا نفخوا الروح في جسد هذه المدينة الميتة والمحرومة، أليست هي أيضاً كردية.ص 221).

وفي الوقت نفسه، يسعى جاهداً لأن يكون منصِفاً، حتى ولو في مثال واحد، كما في تذكيره برسالة صدام حسين، حين كان نائب رئيس العراق، جواباً على رسالة من الكاتب، وهو مقبل على الدراسة الجامعية، طالباً قبوله، نظراً لوضعه المادي، وكونه مجتهداً، فجرى قبوله من خلاله” ص 85″، واستقباله لمن آذاه ذات يوم في بيته، وهو ينشر صورة له” ص 184 “، ودون أن يخفف من نقده لمن هم من بني جلدته: كرداً، جهة الخلافات والاقتتال فيما بينهم، بالنسبة للحزبين الرئيسين ” ص 183″، ويتحدث عن فساد الشرطة” ص 205″، ومدعي الدين الذي ابتزه، وهو في استراليا، بمعسولات القول الدينية، الرجل السوداني والمزيف في شخصيته، في مدرسة زعمت أنها تحرص على ما هو نقي ومجد في تربية النشء” ص 207-208، وعن نقده للاقتتال الكردي- الكردي، ومقالات له والتسيب الوظيفي والفساد الإداري ” ص 183″.

وهنا يكون الجرح الأكبر في الجسد الكردي أكثر غوراً وسفوراً معاً، أي ما يخص تنامي الصراعات الكردية- الكردية، وتبعاتها في آثارها المدمرة ” 16 “

عناوين، وجوه وتفاعلات

ولعل النظر في جملة مقالات منشورة، كنماذج للقراءة، وهي تخصه وهو في قلب الممعركة، وهو في أوج المواجهة المصيرية كردياً مع العدو ومن يسنده، يعطينا فكرة، عن شخصيته من منظور زمني، ومن جهة ترتيب العناوين وتواريخها، وصلاتها مع بعضها بعضاً، كما في : آزاد… الفلاح النموذجي، ص 297-مرض وعودة إلى استراليا، ص307..”.

وفي الصور المرفقة بالكتابن وهي تعين القارىء على مكاشفة الممكن استنطاقه في محمية الجملة الواحدة، أو المسطور تحت الصورة هنا وهناك. إنها” الصور” شواهد حسية، بصرية، فيكون اجتماع شمل كل من البصري والذهني: السمع والبصر ضمناً،جهة التركيز على كل صورة وموقعها، بالنسبة لعائلته التي ينتمي إليها” ثمة شجرة العائلة التي تعبر الحدود المصطنعة . ص 42″ وعراقة العائلة بالمقابل ” ثمة صورة منحوتة على الصخر في إيلام لجد الكاتب خميس رئيس عشيرة الملكشاهي الذي كان يتمتع بقوة بدنية خارقة…ص45″، وأحيل هنا إلى الفنان الكردي ” الفيلي ” الكبير، وهو أخوه: علي المندلاوي” وصورته منشورة في بداية الكتاب” ص 15″، وله أكثر من لوحة فنية منشورة في الكتاب” ص: 19-49″…إلخ ” 17″

لصور العائلة، ومن ثم تالياً، وحسب المستجدات الزمنية، تبرز صور أفراد عائلته الخاصة بشكل لافت، وليس من اعتباطية في هذا النشر المرئي، إنما، تعطينا الصور هذه شهاداتها المكانية، وسمات معاناتها، ومؤثراتها، وكيفية تفاعلها مع الأحداث، ومقارنات بين أمكنة، وقراءة المخفي والصامت، على أكثر من صعيد: سياسي، نفسي، تاريخي، ثقافي، واقتصادي، وحتى أنتروبولوجي وأنثوغرافي، وفي الوقت نفسه، وهي في تنوعها، ونوعية العلاقات القائمة والدالة مع شخصيات بارزة كردية- كردية، كردية- عربية أو أجنبية، وفي سيرورة العمر وصيرورته، ما يفصح عن بعد مقاوِم في مأثرة الصورة: أطفالاً كبروا، وكباراً أنجبوا أطفالاً وصار لهم أحفاد، وثمة زمن يمتد لعقود من السنين، يعزز، إن جاز لي التعبير، ما هو ملحمي عائلي، لا ينفصل عن مجتمعه، والارتقاء بما هو إنساني فيه .

ولعل قراءة الخاتمة، تشكل مؤاساة، وعزاء، وتجاوزاً لحالة حدادية قسرية عامة، تبقي الذاكرة في الخلف، دون نسيان حقوقها في البقاء والاستبقاء، طالما أنها لم تنسَّق، من موقع انتهاء صرحيتها، ومن خلال العنوان نفسه، فهي دائماً قائمة، ومفهوم الفراغ أو التفريغ لا يعني تنحيتها، فثمة دائماً ما يشدنا إليها، مهما كان التاريخ الذي ندونه ذا سوية مشجعة، وهي برحابتها. في الخاتمة، ما يشير إلى نوع من الاستقرار” استقرار العائلة في مدينة أربيل. ص 311″ ونجاح أفرادها، وبفضل جلد وعزيمة الزوجين القريبين أصلاً من بعضهما بعضاً: مدحي وحمدية،ليكون للكاتب صوته الذي لا ينقطع في زمن قادم، زمن يكون شهادة كفاح ونضال، من شخص هو جماع مجتمع، بأكثر من معنى في روحه، ولئلا يقال فيه أنه قصّر في واجباته، وقد عمل ورسّخ قيمياً، بمفهومه الكردي والإنساني، ما استطاع إليه شبيلاً، ولا بد أنه إلى الآن، مأهول بالحياة، ويروم الأفضل والأمثل والأجمل له ولغيره داخل العراق وخارجه !!

ملاحظة هامشية:

في الكتاب، عدا ما جرى التنويه إليه في متن الكتاب، ثمة كم لافت من الأخطاء اللغوية، ليتها تصوَّب في طبعة لاحقة. أنا لم أتوقف عندها، وربطها بسياق القول وعلاقته المباشرة بالجاري، كما لو أن للخطأ هذا شراكة في بلورة المعنى، أو حكم قيمة، وإنما ما يمنح العبارة جمالية أكثر، ونظراً للمردود النفسي لدى المتلقي، وإشعار أن الكاتب متمكن ممن يتكلمه ويكتبه، عربياً، ومثل هذا التوضيح لا يخفي كيفية تلوّن الشعور والاستعداد للقراءة والحوار معها.

أحيل إلى بعض منها، للتأكيد:

نوع من النبش: نوعاً.ص5-أإحدى الاجتماعات: أحد.ص14″ أسفل الصورة”- شعب متحضر وراقي: شعب وراق ٍ. ص 16-في الأسطح: على الأسطح.ص20-ثلاثة شقيقات: ثلاث.ص 21″ هناك كم كبير من الأخطاء من هذا النوع”- التيس بفروته الطويلة: بشعره الطويل. ص 28 ” خطأ في التسمية هنا “- كان لنوروز ولدين: ولدان. ص 32–حضيرة: حظيرة. ص 35 -عشت، جبلي صغير: جبلياً صغيراً.ص39-وبنتان هن: وبنتان هما.ص43-تقع عليه يديه: يداه.ص83- لم يفوتني: لم يفتني.ص 75-أطبع له فيلم عائلي: فيلماً عائلياً.ص121-إبهام قدميّ ينزفان: إبهامي قدمي ينزفان.ص130-لم أنتهي: لم أنته .ص 140-لم يستطع أياً كان: أيٌّ كان. ص 142-المحضورة: المحصورة.ص152-أربعة كراسي: كراس ٍ.ص204-حشرهم مهرباً في مركب متهرىء: مهرب في مركب مهترىء.ص219-باهضة: باهظة. ص247-بأن هناك وزيران: وزيرين.ص273-مشاوراً: مستشاراً، حسب تقديري “.ص273-كانت هناك مناسبتين عويصتين: مناسبتان عويصتان.ص277-مرت ذكرها: مر ذكرها.ص299-المحافظات الثلاثة: الثلاث.ص303-ظلت وباء كورونا متفشية: ظل متفشياً.ص307-بضعة منها” بالنسبة إلى الرسائل”: بضع. ص 317…إلخ.

مصادر وإشارات

1-مدحي المندلاوي: نقوش من الذاكرة، المطبعة دار طهران، 2025، في ” 320 صفحة” من القطع الوسط، وتجليد فني.

-2 Paul RUTAYISIRE CRS Rwanda: Mémoire et/ ou oubli comme rançon à la paix civile

بول روتايزر س ر س : الذاكرة و/ أو النسيان كفدية للسلْم الأهلي

3- روجيه غرينييه: قصر الكتب، ترجمة: زياد خاشوق، دار المدى، دار المدى، بغداد، ط1، 2018، ص 88 .

4-لن أتوسع كثيراً، في الحديث عن وجع الفيلي، عن مأساته، عن تمييزه ليس حباً به، إنما كرهاً له، وشرعنة للمزيد من النيل منه، ليحارب في تاريخه الواهي وجغرافيته، فقد نشرت كتابين حول ذلك:

مأساة الانتساب وملهاة التنسيب” دراسة تاريخية- ثقافية حول الكورد الفيليين ” على هامش انعقاد المؤتمر العلمي الدولي للإبادة الجماعية ضد شعب كوردستان، الإبادة الجماعية ضد الكورد الفيلية،، في أربيل، 2023، و: الكورد الفيليون بين مطرقة القانون وسندان العدالة” دراسة تاريخية قانونية مقارنة” المعلومات نفسها. لذلك يمكن الرجوع إليهما لمن يرغب !

-5 Philippe Quinton: la souffrance ?

فيليب كوينتون: المعاناة؟

-6 Jean-Luc Bonniol:Les usages publics de la mémoire de l’esclavage colonial

Dans Matériaux pour l’histoire de notre temps 2007/1 (N° 85)

جان لوك بونيول:الاستخدامات العامة لذاكرة العبودية الاستعمارية

7-يمكن اقتفاء أثر هذا العالَم الفقهيه والديني الكردي في صفحات متفرقة في الانترنت.

-8 Jacques Grisart et Anne Berquin:Il n’y a pas que la douleur dans la vie l’épineuse question de l’acceptation

جاك جريسارت وآنا بيركوين: هناك المزيد في الحياة غير الألم، القضية الشائكة هي القبول

9-للتوسع في عواقب الحدود وآفاتها جهة التأثير المدمر على شعب مجزأ، أعني به الكرد هنا، وهو متقاسَم حدودياً، ينظر في ترجمتي لكتاب أصليخان يلدرم:كوردستان والحدود في القرن العشرين، بالكردية إلى العربية، منشورات الأكاديمية الكوردية، أربيل،2016، في ” 788 صفحة” من القطع الكبير، على صعيد عام كردستانياً،وعلى وجه الخصوص، في كتاب الدكتور نجاة عبدالله: الإمبراطوريات ، الحدود والقبائل الكردية” كردستان ونزاع الحدود التركي- الإيراني 1843- 1922 “، ترجمة عن الفرنسية د. سعاد محمد خضر، ومن تقديمي، منشورات بنكه زين، السليمانية،2020، في ” 720 صفحة ” وهذا مهم جداً بوثائقه وغنى مصادره المتعددة اللغات..

-10Jean Bastide: Du chaos à la « vie autre »

جان باستيد: من الفوضى إلى “حياة أخرى”

11- تحسين كرمياني: امرأة الكاتب، دار تموز، دمشق،ط1، 2011، ص 40 .

12- بول ريكور: الذاكرة، التاريخ، النسيان، ترجمة وتقديم وتعليق: د. جورج زيناتي، دار الكتاب الجديد، بيروت،ط1، 2009، ص252-326، والمقتبس الثاني هنا، من كتاب الأنثروبولوجي أوجيه في كتابه أشكال النسيان ضمناً.

13-المصدر نفسه،ص102.

14- أمبرتو إيكو: دروس في الأخلاق، ترجمة: سعيد بنكراد، المركز الثقافي العربي، بيروت،ط1، 2010، ص 74.ص74.

-15 Eric MichelangeliP: Thème 3 – Histoire et mémoires

إريك مايكل أنجلي:الموضوع 3-التاريخ والذاكرة

16-حول ذلك ، ينظَر كتابي: إبراهيم محمود: شجرة قابيل ” كردستان أرملة وأخوة أعداء ” منشورات دار سطور،بغداد،ط1، 2019.

في الفصل الثاني: المدخل القبائلي إلى دراسة تاريخ كردستان، صص105-242، وسواه.

17- الفنان علي المندلاوي، من مواليد 1958، وللاستزادة ، يمكن الرجوع إلى : علي المندلاوي، وجوه، منشورات سبيريز، دهوك، 2013، عن سيرة حياته، ص: 6-7، ومقدمة الصحفي الليبي عنه، محمد مخلوف، ص 9..إلخ .

===