فرمان بونجق

فرمان بونجقمجدداً يعود الباحث إبراهيم محمود إلى استراتيجية الحذر في تتبع خيوط “دولة حاجو آغا الكوردية” الكتاب موضوع التحليل، أو التعليق إنْ شئت، واصفاً حالته بأنه في وضع غير محسود عليه*، حيث تمثُل بين أيديه وأمامه جملة عارمة من المراجع ، وطائفة من الأقوال، أو الأسماء، وهي ليست منسجمة مع بعضها بعضا، ويكاد ينفر بعضها عن الآخر، هذا إذا استثنينا التداخل الجغرافي والتاريخي لمنطقة الحدث، ومؤثرات دُوَل عديدة إزاء مرحلة مفصلية مرتبطة به تماما، إن لم نقل ملتصقة بالحدث الذي أثاره الباحث وتصدى له بجرأة، وهو يبحث هنا وهناك، عن تفصيل صغير، قد يغير مجرى الكتابة عن شخصية بحجم شخصية حاجو آغا هفيركي، أو عشيرة تزعمها حاجو نفسه في مرحلة من أدقّ مراحل تاريخ شريحة واسعة من الكورد.

وهنا، يلجأ الباحث إبراهيم محمود، إلى رواية مارتن فان بروينسن، صاحب كتاب (الأكراد وبناء الأمة) حيث يقتبس منه:”في العام 1926، قَدِمت شخصية قوية من تركيا إلى سوريا، أفلح هذا في تركيز قوة كبيرة في يديه من خلال خليط من الطرق التقليدية والحديثة، وكان هذا هو حاجو، آخر زعيم قبلي عظيم للهفيركانيين. إن التاريخ الحديث لهذه القبيلة، وعلى الأخص سيرة حاجو، هي الحالة الأخيرة التي سيجري وصفها هنا”. إذاً وجد إبراهيم إحدى ضالتيه المنشودتين، والتي ستمهّد له الطريق لاحقاً في استقصائه عن جغرافيا وتاريخ هفيركان، عبر مقولة ” من تركيا وإلى سوريا”، والتي أشار إليهما الباحث بعبارتي ( سرختى و بنختى) ، وكانت التسمية الآنفة الذكر طاغية في المفهوم الجمعي آنذاك، وربما لاتزال تُستخدم في أوساط الكثير من النخب الثقافية والسياسية .

كانت هذه الطرقة الأولى لمؤلف الكتاب، على حدّ تعبيره، للوقوف على حقيقة شخصية حاجو آغا أولاً، ودولته الكوردية تالياً، والتي أشرتُ إليهما بضالتيه المنشودتين. ولكن، وكما جاء في متن شهادة بروينسن، فإن هناك تلازماً بين شخصية الزعيم حاجو “صانع مجده الشخصي”، وقبيلته هفيركان والتي كان لابدّ من وجودها وتلازمها، وذلك للضرورة الحتمية لاكتمال المشهدين الجغرافي والتاريخي ـ ولاحقاً السياسي ـ للحدث، وإنْ آثَرَ بروينسن تقديم الشخصية على القبيلة، كيف لا “والشخصية هي التي كانت صنيعة ذاتها، وصانعة تاريخ يمتدُّ إلى الأمام، إلى اللحظة هذه باسم حاجو”.

بالعودة إلى هفيركان في سياقيْها الجغرافي والتاريخي، لابد من إلقاء نظرة على تركيبتها، علاقاتها، طموحاتها، وهذا يشكل جزءاً من سيرتها الذاتية، والتي وصل معظمها إلينا بالتناقل الشفاهي، أو عن طريق الأدب الشفاهي كما يحلو للبعض أن يسمّيَه، باستثناء بعض الوثائق المنشورة عن الأرشيف العثماني، وأُخريات عن أرشيف وزارة الدفاع الفرنسية، إبّان فترة استعمارها لسوريا، ومهما يكن من أمر، فالثابت أنّ هفيركان تحالف عشائر يتراوح عددها بين تسعة عشر وأربعة وعشرين عشيرة، وذلك استنادا إلى مراجع متفرقة، وهذا الاتحاد القبائلي كان يمتلك من القوة والسطوة ما مكنّها من الاستمرار كقوة فاعلة، ضمن الإمارة البوتانية آنذاك، والتي بدورها كانت تتبع للسلطنة العثمانية، إلاّ أنه من المفيد ذكره في هذا السياق، أن هفيركان كانت تضم تحت مظلتها عشائر مسلمة، وشقيقاتها من القبائل الإزيدية، وانضمام عدد من التجمعات السريانية، مما يفضي إلى القول بأن هفيركان كانت تضم تحت مظلتها جميع الأديان التي كان يدين بها شاغلوا منطقتها، مما أسهم في استقرار منطقتهم استقرارا لم تَشبْهُ نزاعات قبلية، كما كانت تحدث في مناطق أخرى. هذا الاستقرار مهّد للتفكير بطموحات أكثر تقدماً، في ظل اقتصاد الأرض المتماسك نوعا ما، وهذا ما سيأتي عليه الباحث إبراهيم محمود، لاحقاً تحت مسمى (اقتصاد الأرض)، وأنا بدوري سأعرّج عليه فيما يأتي.

بالنظر إلى المقاربات التاريخية بين الأمس واليوم، يتوقف الباحث عند الظروف والملابسات التي رافقت انهيار الإمارة البدرخانية، وتأثيرها المباشر على مكوناتها المجتمعية، وبالتالي تأثر هذه المكونات بالسياسات اللاحقة للدولة العثمانية، إزاء حلفاء البدرخانيين، والتي كانت هفيركان إحداها، مما أدى إلى انكماش سلطة القبيلة، ولكن ليس لوقت طويل، كما سنرى، ويجد الباحث أوجه تشابه بين الظروف والعوامل التي أدت إلى انهيار حكم البدرخانيين في إمارتهم بوتان، كنتيجة لمسعاهم إلى بناء كيان كوردي أو ما يرادفه، اصطدم بأكثر من حائط سياسي سلطوي محلي، إقليمي ودولي في الوقت نفسه. وما استفتاء إقليم كوردستان 2017 والظروف المحلية والإقليمية والدولية التي رافقته، والتي تلته، إلا مثالاً لما حدث لإمارة بوتان.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

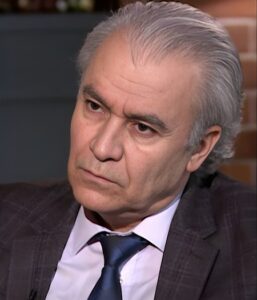

*وأعترف هنا، وأنا إزاء مباشرة الكتابة في نقطة مفصلية أخرى، أنني في وضع غير محسود عليه، ليس استسهالا من شأن الكتابة في الموضوع، وإنما لأن هناك تهيّباً أو خشية من الموضوع الذي ربما يُرى من وجه، ويُخفى في أكثر من وجه، خصوصاً وأنه مُشار إليه في نطاق دولة وأكثر في تشعب ذيوله، كما لو أنني مُحاط بحدود سياسية وهي غير موجودة، وحولي تنتشر أسماء مؤسسات، ومعنيين بها، وليس لذلك من حضور مباشر، أو وجود فعلي لها، ووسط أجهزة تخص هذه الدولة، وهي غير موجودة على الإطلاق، وأمامي صورة لمن عنونت الكتاب باسمه، وهو في حقيقته غير موجود بالطريقة التي تصورته، وهذا يلزمني المزيد من الحذر فيما أُقدم عليه من نسج خيوط كتابة، أو عنونة أفكار، أو إيراد اقتباسات، ومدى دقّة العلاقة بين الواحد والآخر.( المؤلف)