غريب ملا زلال

غريب ملا زلال ” إن هيمت في حيويته و بحثه الدؤوب و من خلال رؤيته الفنية التي اختارها كحصيلة لما بين الأثر و الفكر ، فنان جدير بالإحترام و لا نستطيع إغفاله ” فإذا كان هذا ما يقوله التشكيلي العراقي المعروف شاكر حسن آل سعيد عن هيمت و الذي كان له الدور الأبرز في كشفه و كشف مكنوناته الإبداعية فبحق لا يمكن إغفال اسم هيمت في أي حديث تشكيلي عراقي أو كردستاني أو ياباني أو فرنسي تلك الأمكنة التي حملها هيمت في أعماله ، فهو شجرة وارفة تمتد جذورها في كركوك حيث ولد و أغصانها في بلاد أخرى كثيرة كما قالها هو عن نفسه ، و هو الذي شق لنفسه طريقاً مميزاً لم يكن ممهداً حين حط به الرحال في اليابان ضيفاً ليقدم معرضاً فنياً و لكن نتيجة الحرب التي كانت دائرة في بلاده طال به المكوث في اليابان حيث وجد فيها حميمية جعلته يقترب من تفاصيلها على نحو أعمق و سرعان ما إمتزج بهوائها فلم يحس بذلك الإغتراب القاتل الذي يرافق الغريب عادة بل غرف أزقتها و قرأ ناسها بإتقان و شفافية ،

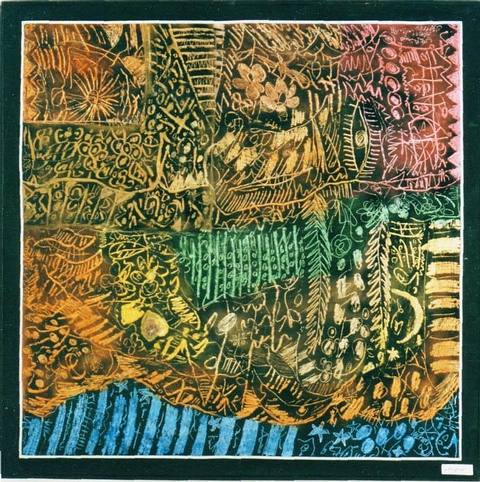

و ارتشف ورودها بطريقة عذبة و مميزة و ترجم كل ذلك على الورق الياباني الذي وجد فيه ضالته فجال بريشته ليخرج إلينا بكم جميل من أعمال قدمها في أكثر من معرض و في أكثر من مكان ، فالورق الياباني و الألوان اليابانية باتت ترافقه في الكثير من تحركاته التشكيلية ، وضمن فضاء تشكيلي جديد و مستقل عمّا شهدته تلك السنوات حيث الواقعية كانت طاغية في المكان مع نبع سلسبيل من التعبيرية والتي كانت تتباين من فنان إلى آخر وما يلفت الإنتباه أن هيمت كان يتوخى تلك التفاصيل الواقعية المثيرة فبحثه كان عن عناصر تشكيلية برموزها و أساطيرها وهذا ما كان يمنح عمله ملامح جمالية أدبية حتى أن هيمت كان يجمع بين الريشة و القلم فرغم أنه كان مشروع شاعر لكن وجد أن القلم وحده لا يُطفئ الحريق الذي في داخله فكانت الريشة الماء الذي استعاض به ليعاقب الحركة في المكان و هذا التداخل العذب بين لغة الشعر و لغة اللون دفعه ليجمع بينهما كثيراً لا بما يخصه فحسب بل ترجم كذلك قصائد لأسماء معروفة ( كوتارو جينازومي ، قاسم حداد ، محمد بنيس ، أدونيس ، زينو بيانو ، أندريه هفيلتر ، برنارد نويل و آخرين … ) إلى لوحات فنية ، فهذه المحاكاة البصرية للشعر منحته زمناً كان من الممكن أن يبحث عنه عمراً ، فكان ذلك يغدو مفجراً إبداعياً في صيغ موازية لتلك المحاكاة إستناداً على الحساسيات الجمالية اللافتة في مدرجات اللون ضمن مسارات غير خاضعة لقيود بل فيها يقارب المعادل البصري الإيقاعي وفق إتجاهات حركته الرئيسيّة مع تلقي إشارات إفتراضية لتحقيق ما أصطلح عليه / موسيقا اللون / و التي تغدو عنده لغة بديلة إن صح التعبير ، لغة تفوقت بإلحاحه و تعزيزه لوظيفتها و بقدرته على الإنتقال بها من زمن المحاكاة إلى زمن البحث بمقياس داخلي للمساهمة في تجاوز ميزات سردية تخوله تشكيل خطاب غير شائك يكاد يستأثر به في ضوء تقطيعات ستساعده جداً في صياغة تقنياته بمفاهيمها الوظيفية و بذلك سيشغل مساحة توفر بدورها له مكونات هي أساسية لبلورة المرحلة ، و في كل الحالات يميل بهمت إلى التقليل من الوظائف السردية التي تعيد صياغة أفكار فلا يحبس نفسه في غرف صغيرة نوافذها مغلقة بل يستعيد مقامات لونية /جمالية تندرج في الإسهام في شرائح بحثية تناقش بجسارة قابليتها للتحول ضمن حركة متفاعلة لمفرداته التي ستترك الأثر الجميل لزمن بعيد .

….