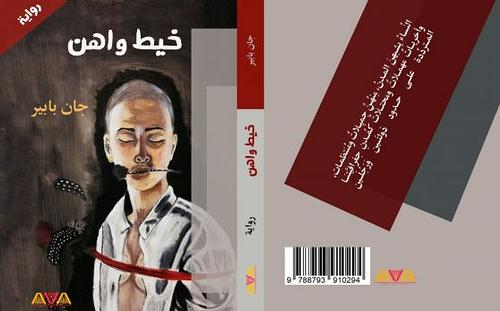

أحمد مصطفى

أحمد مصطفىرغم إنه خيط واهن وقد ينقطع أمام أي تجاذب طارئ، لكن جان بابير استطاع أن يوصله إلى النهاية ببراعة، وجعله يربط بين الشخوص الروائية وعوالمها الفنية والجمالية، ويصل بها إلى مصائرها دون أن يهيمن عليها ويحركها بشكل ديناميكي، بل على العكس فقد ألقت هي بكواهلها على الكاتب، وبدت تتصرف بغرائبية واستهجان، وتتسلل من خطتها (الموضوعة) التي صيغتها بطباعها تاركة الكثير من التساؤلات والفراغات النصية التي هي مجال التناول من قبل المتلقي.

ولا نستطيع في هذه الفسحة أن نحيط بها ونحتاط منها، لكونها تنفلت أحياناً وتكسر أفق التوقع لدى المتلقي وتسير وفق أقدارها، وربما هذه الإشكالية نابعة من طبيعة الموضوع المتناول وكيفية طرحها.

عتبات النص (مفاتيح مستعصية):

إن النص يتشكل من عدة بنى متسلسلة من العلاقات بين النص والعناوين، فالخيط الواهن يبدو مألوفاً في لحظة البدء (الانفجار)، وما أن تغوص في ثنايا النص حتى يتكور هذا الخيط وينسج مع النص علاقة مترددة بين الانقطاع والوصال، وتوحي في المستوى الأول إلى احتمالية انقطاعه في أية لحظة، لكنه يظل يمتد ويربط بين تقاطعات النص وتعقيدات الرواية والبنى الجمالية واللغوية وكذلك في علاقته بالعتبات الفرعية حيث ينطوي النص على عدة عناوين فرعية وهي في حالة من التنافر مع العتبة الأولى، لكن العتبة الأولى لا تترك تلك الفسحة للتشظي بل تظل في تواصل متوتر معه.

وتترك تلك التفرعات العديد من الفراغات التي تصل إلى درجة من الغموض (فنياً وأدبياً) وتدفع المتلقي إلى البحث لإيجاد تلك البؤرة المفقودة في المستوى الثاني.

الموضوع وبناء الشخصيات (تعقيدات النص):

لقد غامر جان في اختيار موضوع الرواية من خلال خوضه في العوالم النفسية والاجتماعية للمخنثين المتمثلة بشخصية تاجين (تاج الدين) تلك الشخصية التي لم تفلح من الاستحواذ على النص وفق مسارها الزمني إلا إنها فرضت نفسها على الطابع الدرامي المتوالد في عموم الرواية، فهي التي تجعل البطلة (بريشان) تعيش انفصاماً بين مختلف الحالات والصراعات النفسية والاجتماعية وتقف على طرفي النقيض تماماً من تاج الدين الذي يجمع بين الذكورية الظاهرة والعجز الباطن، بينما بريشان على العكس تماماً فهي تستعيض عن هذا الحرمان بحالات سلوكية ونفسية شاذة جداً وفق المزاج الاجتماعي العام.

الأمر الآخر هو أننا نجد تحول المتلقي إلى التبرير الموضوعي لحالات غير مبررة اجتماعياً وسلوكياً، فيبرر لتاج الدين أن يتحول قواداً تلبية لحاجات زوجته التي حرمتهما الأقدار، ويبرر تحول بريشان إلى مومس، وتحول سعيد أن يكون مجرد أداة لإشباع رغبات بطلة الرواية، كل هذا من خلال الفراغات التي أومأ إليها الكاتب دون تشريحها وهي حالة من المصالحة بين النص والكاتب.

شخصية محمد خان هي الأخرى مركبة ومعقدة فهي تجمع بين ثنائية شهوة الحب والعبثية المتزنة، ويحار المتلقي في تصرفاته وسبب تلك العلاقة التي نمت من خلال المراسلات وبصيغة أخرى نقول:

إن كلتا الشخصيتين (محمد خان وبريشان) ساهمتا في خلق الآخر لتلائمها وفق المسار السردي، فتتحول بريشان التي كانت امرأة مبعثرة إلى (هيزا) لتلائم تسلسل النسيج الفني والنفسي لنمو النص.

زنار، لورين، حج مسلم، هلو… الخ ضيوف على النص، ورغم أن تلك الشخصيات لا تستطيع تغيير مسار الرواية إلا أنها تشكل النسيج البنيوي لرسم معالم السرد خصوصاً والرواية عموماً، فهي بمثابة الذاكرة التي صاغت معالم الشخصيات الرئيسية في الرواية، وتشكل الإطار الفني الذي لا يستغنى عنه في المسار الروائي.

وهكذا نجد تنامي الشخصيات بنمو الحدث وتتشظى في بؤرة الصراع في مسارات متنافرة، وما تلبث أن تتآلف في السياق السردي في حالة من التشابك والتعقيد وتفرض نفسها على المبدع والمتلقي في الآن معاً.

الأسلوب واللغة (شعرية فوضوية):

اتبع جان عدة أساليب سردية في روايته، حيث مزج بين السرد النمطي والرسائل، ومنهما اختلفت وتعددت الأنماط السردية بين الراوي (الكاتب) والراوي الضمني (الشخصيات الروائية) والراوي الطارئ (المونولوج والتنقلات الزمنية في السير)، وهذه السلسلة من الرواة منحت النص التنوع في الأشكال اللغوية والنفسية والجمالية، فكل راوٍ يغير دفة السرد وفق مضامينه الخاصة، وهذه الأشكال جعلت النص يتمتع بفاعلية وقابلية أفقية بحيث تعبر عن مختلف الحالات الاجتماعية والنفسية والفردية.

كذلك كسرت الرواية القوالب الزمانية والمكانية فليس هناك مساراً محدداً في التصاعد الدرامي، والبؤرة موجودة في تكامل النص بحيث لا نستطيع أن تتنبأ بحدث بمعزل عن الأحداث الأخرى، وما أن تبدو الأمور تتحلحل حتى ما تعود إلى التعقيد حتى تفضي إلى نهايتها.

ويكاد يكون المكان شبه غائب في الرواية، وهذا تبعاً للتمازج بين الأحداث السياسية والصراعات الاجتماعية والحالات النفسية؛ بحيث تغلب الفكرة على المكان، فما أن يتغير المكان (المنشأ) الذي اصطلح عليه الكاتب تسمية (كعق) حتى تدخل الشخوص الروائية في حالة من الاغتراب المكاني ويمر أثر الأماكن سريعاً كما لو أن الرواية لا تريد التأثير والتأثر بها.

ويكاد يكون المكان الأول (كعق) الذي لفظ أبناءه لا يريد منهم أن ينتموا إلى بيئة أخرى.

استخدم الكاتب اللغة الشعرية المتوترة في روايته بحيث تجد الطريق إلى الوجدان قبل العقل، وتلك اللغة تتأرجح بين الفصاحة البسيطة والعامية الكثيفة وتحمل الشحنة الوجدانية والمكنون الثقافي الكردي (بيئة الكاتب) كل هذه الكثافة جعلت اللغة تحمل طاقة كثيفة مشحونة بالصور والموسيقا والأفكار.

انسجمت اللغة مع البنى المتعددة في الرواية وحملت الكثير من حالات المثاقفة والتناص؛ ليس بنص بعينه بل بالخبرة القرائية عامة.

واستطاعت (أي اللغة) التعبير عن مكنونات الشخصية والحالة الفنية للرواية، كما تركت مساحة واسعة للاشتغال في الرواية (بالنسبة للمتلقي) بحيث يتمكن من التسلل إلى تلك العلائق المنغلقة بين المدلولات الجمالية والفنية.

في النهاية لا يسعنا إلا القول: أن الكاتب اختار موضوعاً فريداً ومعقداً في آن معاً، كما استطاع كسر القوالب المدرسية عموماً (فنياً وجمالياً) وإن كانت كل المدارس النقدية تستطيع ملامسة الرواية لكنها تعجز من معالجتها متفردة.