ديما ونّوس

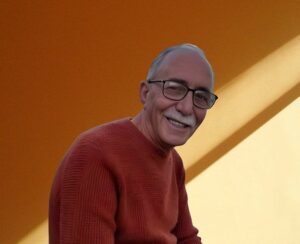

ديما ونّوسثمة مرة أولى دائماً. لكني لا أذكر المرة الأولى التي التقيت فيها عمر أميرالاي. بالضبط، مثلما يصعب علينا تحديد المرة الأولى التي شاهدنا فيها أبوينا أو الأشخاص الملازمين لنا منذ الطفولة. كان عمر جزءاً من البيت. وكان ذلك الجزء المرح والساخر والجذاب. ارتبطت صورته في مخيلتي بالضحك والتسلية. ولم أعثر على أجمل من هذا الارتباط. فكيف لصانع أفلام وثائقية تؤرخ بؤساً وقهراً وركوداً، أن يمتلك تلك العينين الضاحكتين دائماً حتى في أكثر اللحظات قتامة. عمر وحده كان قادراً على التخفيف من وطأة التعاسة. ومن جلس صدفة مع عمر في حضرة الموت، يعرف ما أقول. لم أجد في غيابه من يخفف من وطأة رحيله الهادئ والأنيق. وعندما اقتربت منه، عيناه كانتا مغمضتين. وذلك البريق الممعن في السخرية المريرة، انطفأ بقسوة ومن دون مقدمات.

في العشرين من عمري، كانت آرائي حادة ومتطرفة بعض الشيء في عنادها. بعض «الأصدقاء» الراشدين، كانوا يواسون زوجي بقولهم: انتظر حتى تكبر وسترى كيف ستخبو حماستها. عمر أميرالاي يا «أصدقائي» الراشدين لم يكبر إذن. ظلّ مشاكساً حتى اللحظة الأخيرة. حتى أنه لم يفقد لياقته. يعربش على الجدران، يقفز إلى الحدائق المخفية وراء الأسوار، يتلصّص على حيوات أبطاله لا ليفضحها، بل ليستدرجها، ليساعدها على البوح، على اختراق الممنوع المختبئ في العتمة. ليعيد صياغة الحياة وفقاً لمعاييره السينمائية. فتصبح الصورة مسحوبة الألوان، كفيلة بتلوين الواقع الإنساني. تعبث بركوده وتبث الحياة فيه. لكنها حياة من نوع آخر، متدفقة، صافية، شفافة، متخففة من كل القيود.

مبدئي، صاحب رؤية واضحة، لم يساوم يوماً ولم يتنازل عن الحقيقة. وعدم التنازل عن الحقيقة، ليس أمراً بسيطاً. لأن الحقيقة تتجلّى في تلك الرقعة البيضاء والمحايدة. عمر لا يجمّل الواقع. ولا يقبل تشويهه. الخيط البصري الذي يربط الواقع بالسينما، اشتغل عليه عمر بحرفية عالية. يصمت عمر في أفلامه. لا نكاد نعثر عليه. لكن صمته مدوٍ. لا يقول شيئاً. ويقول كل الأشياء في الوقت ذاته. أليس الصمت موقفاً؟ وليست الحيادية المفرطة تلك، سوى فسحة رحبة ومتسامحة يرميها عمر للمتفرج، ليمنحه الحرية الكاملة في التأمل. لتصل الفكرة كما هي من دون تزويق.

على الحائط القريب من سريري، ثمة صور صغيرة بالأبيض والأسود. اعتدت وجودها منذ سنوات طويلة. وفي المرات الثلاث التي غيّرنا فيها البيت، كانت الصور ترحل من جدار لتحلّ على آخر. الصور تلك لأبي. فضلتها دائماً عن غيرها من الصور. التقطت في غرفة فقيرة ومتواضعة. يدخن في إحداها سيجارة فتهتز ملامحه وراء سحابة لدنة من الدخان. يشرد في أخرى. ينظر إلى العدسة نظرة فائرة وأكاد أدّعي أنني لمحتها في إحدى المرات تخرج من الصورة لتتأملني عن قرب. يظهر عارياً من الوراء وكأن من التقط الصورة كان يتلصص على كل التفاصيل، حتى الحميمة منها. قبل يومين فقط، علمت من أمي صدفة أن عمر هو من التقط تلك الصورة أثناء تصوير فيلمه الشهير «الحياة اليومية في قرية سورية».

قصة الصورة تلك، تلخص فكرة الذاكرة البديلة التي خلقها عمر خلال عمله الطويل مع الفيلم التسجيلي. أفلام عمر تشبه الصور التي نحتفظ بها داخل «ألبومات» أو التي نكدّسها في الصناديق. بين حين وآخر، تجتاحنا رغبة لتصفحها. لنعثر على لحظة معينة ثبتتها عين الكاميرا. لحظة تخصّنا وحدنا. نستعيدها ونغرق في سيل متهافت من الأحاسيس. أفلام عمر تؤرخ تلك اللحظات. وقد يكون ممتعاً الاحتفاظ بأفلامه لاستعادتها بين حين وآخر. لأنها صنعت ذاكرة إضافية. أو أنها اشتغلت على الذاكرة المخرّبة والتاريخ المنقح لتمنحنا مشهداً صافياً يخلو من الادّعاء.

من يشاهد أفلام عمر أميرالاي، لا بد أن تعبر ذهنه للحظة ما صورة «صانع أفلام». رجل مغرور ومتعجرف، سرقته البطولات التي أنجزها. إلا أن من عرفه عن قرب، يتعجب من تواضعه العميق واحترامه للرأي الآخر وأناقته المفرطة في التعبير عن أفكاره وفي الحديث عن مشاريعه. يتحدث عن مشروع فيلمه المقبل كشاب ما زال في طور التجريب. لا يدّعي صناعة المعجزات. لكننا نعرف جيداً أنه صنع أفلاماً تؤرخ الذاكرة والوطن والبؤس والظرف الإنساني. أفلام تتوسّل الخيبات التي نعيشها وعمر اختار ألا يعيشها بصمت.

مبدئي، صاحب رؤية واضحة، لم يساوم يوماً ولم يتنازل عن الحقيقة. وعدم التنازل عن الحقيقة، ليس أمراً بسيطاً. لأن الحقيقة تتجلّى في تلك الرقعة البيضاء والمحايدة. عمر لا يجمّل الواقع. ولا يقبل تشويهه. الخيط البصري الذي يربط الواقع بالسينما، اشتغل عليه عمر بحرفية عالية. يصمت عمر في أفلامه. لا نكاد نعثر عليه. لكن صمته مدوٍ. لا يقول شيئاً. ويقول كل الأشياء في الوقت ذاته. أليس الصمت موقفاً؟ وليست الحيادية المفرطة تلك، سوى فسحة رحبة ومتسامحة يرميها عمر للمتفرج، ليمنحه الحرية الكاملة في التأمل. لتصل الفكرة كما هي من دون تزويق.

على الحائط القريب من سريري، ثمة صور صغيرة بالأبيض والأسود. اعتدت وجودها منذ سنوات طويلة. وفي المرات الثلاث التي غيّرنا فيها البيت، كانت الصور ترحل من جدار لتحلّ على آخر. الصور تلك لأبي. فضلتها دائماً عن غيرها من الصور. التقطت في غرفة فقيرة ومتواضعة. يدخن في إحداها سيجارة فتهتز ملامحه وراء سحابة لدنة من الدخان. يشرد في أخرى. ينظر إلى العدسة نظرة فائرة وأكاد أدّعي أنني لمحتها في إحدى المرات تخرج من الصورة لتتأملني عن قرب. يظهر عارياً من الوراء وكأن من التقط الصورة كان يتلصص على كل التفاصيل، حتى الحميمة منها. قبل يومين فقط، علمت من أمي صدفة أن عمر هو من التقط تلك الصورة أثناء تصوير فيلمه الشهير «الحياة اليومية في قرية سورية».

قصة الصورة تلك، تلخص فكرة الذاكرة البديلة التي خلقها عمر خلال عمله الطويل مع الفيلم التسجيلي. أفلام عمر تشبه الصور التي نحتفظ بها داخل «ألبومات» أو التي نكدّسها في الصناديق. بين حين وآخر، تجتاحنا رغبة لتصفحها. لنعثر على لحظة معينة ثبتتها عين الكاميرا. لحظة تخصّنا وحدنا. نستعيدها ونغرق في سيل متهافت من الأحاسيس. أفلام عمر تؤرخ تلك اللحظات. وقد يكون ممتعاً الاحتفاظ بأفلامه لاستعادتها بين حين وآخر. لأنها صنعت ذاكرة إضافية. أو أنها اشتغلت على الذاكرة المخرّبة والتاريخ المنقح لتمنحنا مشهداً صافياً يخلو من الادّعاء.

من يشاهد أفلام عمر أميرالاي، لا بد أن تعبر ذهنه للحظة ما صورة «صانع أفلام». رجل مغرور ومتعجرف، سرقته البطولات التي أنجزها. إلا أن من عرفه عن قرب، يتعجب من تواضعه العميق واحترامه للرأي الآخر وأناقته المفرطة في التعبير عن أفكاره وفي الحديث عن مشاريعه. يتحدث عن مشروع فيلمه المقبل كشاب ما زال في طور التجريب. لا يدّعي صناعة المعجزات. لكننا نعرف جيداً أنه صنع أفلاماً تؤرخ الذاكرة والوطن والبؤس والظرف الإنساني. أفلام تتوسّل الخيبات التي نعيشها وعمر اختار ألا يعيشها بصمت.

المستقبل – الاحد 13 شباط 2011 – العدد 3911 – نوافذ – صفحة 13