خورشيد شوزي

خورشيد شوزييقول جان كوكتو: الشعر ضروري وليتني أعرف لماذا؟

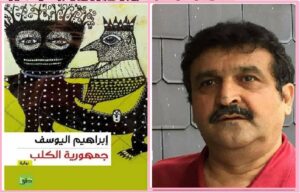

الإبداع الفني يخلق توازناً تفتقده الحياة على حد قول موندريان، وهو ما رأيت أن المجموعة الشعرية “مدائح البياض” للشاعرإبراهيم اليوسف تحققه، أي أنها تؤسس لمفهوم الفن بديل الحياة أو الحياة نفسها، كما أرى، فالمعاناة الإنسانية واللغة السلسة والمعبرة تعتبر من جماليات القصيدة سواء أكانت قصيدة نثر أم تفعيلة أم نصا مفتوحا أم غيره.

تحدث عبد القاهر الجرجاني عن خديعة اللفظ، وهو ما تفعله بعض قصائد إبراهيم، فهنالك قصائد معينة عند قراءتها تبدو عصية في رمزيتها للوهلة الأولى،.. وهذا ما يعطي القارئ فسحة تأمل في الدلالات والأبعاد المقصودة منها، وهذه هي اللذة بعينها كما أراها بعكس الناقد الإنكليزي ريشارد، فالشعر فنٌ إحدى غاياته اللذة، وهو ما يتوفر في قراءة العديد من القصائد ذات التوتر العالي والمتميزة في المجموعة الشعرية.

عند انتهائي من قراءة قصائد المجموعة أكثر من مرة سألت نفسي حائراً: هل أنا أمام شاعر؟ أم كاتب؟ أم موسيقي؟ أم فنان؟!…إذ صرت أتصورني أمام هؤلاء جميعاً.

قبل البدء بإرسال بعض القصائد إلى مشرحة التحليل، لا بد لي من التنويه بملاحظتين:

الأولى، أن القصائد كتبت في العام 2000 وما قبل حسبما تشير إليه تواريخ كتابتها، أي أن الشاعر تأخر في طباعة ديوانه، ورغم ذلك أجد أنها قد حققت شروطها الفنية.

والثانية، أن الشاعر استهل القصائد بمقدمة نثرية سماها “يا قصيدة”، أعطت جمالية إضافية تحضيرية ومدخلاً غير تقليدي بدلاً عن المقدمة.

قصائد المجموعة لا بدّ أن تخضع إلى المنطق النقدي الذي يحتم وضعها في سياقها الجمالي الرؤيوي الذي تنتظم فيه جميع القصائد وليس قصيدة بمفردها، وهناك مستويات متباينة حتى ضمن نصوص الشكل الواحد التفعيلة، إذ أن نص قصيدة “إضراب” يعتمد على بساطة الفكرة والدهشة، بينما هناك قصائد تنتمي إلى دائرة الغموض الفني وكأنها قصائد نثرية، مع العلم أن بعض القصائد واضحة لكنها تعتمد الفنية وعنصر الإدهاش كقصيدة “اعتذار”.

وللحقيقة فإننا عندما نتناول قصيدة أو اثنتين لا ترقيان إلى مستوى باقي القصائد، منهما قصيدة “اعتذار” ورغم كونها فنية وفيها عناصر الإدهاش والإيقاع وغيرهما، إلا أنه و كما أسلفت، لو أعاد الشاعر النظر في بعض المقاطع التفصيلية فيها، أو بالأحرى حذفها أو تم استبدالها، فإن ذلك سيفضي إلى الارتقاء بالدلالات، وزيادة التساؤلات عند القارئ، وسيصبح النص نصاً شعرياً متكاملاً، ولكن هيهات أن تكون قصائد أي ديوان لأي شاعر على الوتيرة نفسها من أول قصيدة فيها إلى آخر قصيدة.

ولنبدأ أولاً بشذرات ومقاطع من قصيدة الشاعر (1):

أيّها الشاعر مهلاً/ من ترى أبقيت أهلاً؟/ كلّما أومأتُ للأسرار كي توجز/ أوهاجاً تداريها رؤانا / تصطفي تيهاً تؤاتيه الأعالي في مداها/ طائراً يستلُّ أسياف الهواء …!….

أيّ جرح بات أهلاً/ ترشف الأفق أساطير ارتباكٍ/ ورياحين ارتواءٍ/ كلما أوعزت للناياتِ تزهو في دواةٍ/ كي ترانا….. / من ترى أسسَ للأنثى ديانهْ/ بعد أن أدمنت أشكال الهوى…/ من ترى قد علّم الأنساغ/ أشكال الصلاهْ …؟!…..)

ولنقرأ بعض الشذرات من قصيدة الشاعر (2):

(أنا الآن حيث العنان بدا في يدي/ أؤرّخ شدوي صنواً لهذا المدى/ ألثغ الضوء في مهده/ كي تداني خيوط الرهان/ وتندب أصداءها لتفاتحني: ملكاً حيث مملكتي من ورود/ وخطاي تقول: ستأتي إليَّ/ ستأتي بورد/ تباغت كل الأصص!!..)

إن طريقة التعامل مع النص الشعري الذي يتشكل من طبقات من نسيج الشعرية. وعند الغور في أنساق اللغة الشعرية وتموجها، وفي لعبة المعنى، يكتشف القارئ المغزى والدلالات التي رسمها الشاعر من خلال قصيدة التفعيلة هذه، وأراد أن يوصلنا إليها. وهذا سر نجاح النص الشعري وجاذبيته محور فضاءات الحراك الجمالي، وبنائها على التقابل والتناظر في الأبعاد الرمزية في طبقاتها.. فتأخذك المسارات إلى لوحة من الفضاء الشعري وقد امتلأت مساحتها بلقطات رمزية ذات طبيعة تشكيلية.

إن اللوحة المرسومة نستطيع أن نسميها بلوحة العشق الصوفي التي هيمنت على عالم الشاعر أسرته روحاً وجسداً، فلا هي حاولت الخروج، ولا هو شعر بأنها تريد مغادرته. مغادرة عنوانها، لتبقيه في حلم السراب في الواقع الفعلي بين الحلم والحقيقة.

لقد أتبع الشاعرالقصيدتين الشاعر (1) و(2) بقصيدة “إنها الوردة.. إنها وردتي” وأستطيع أن أعنون هذه القصيدة بالشاعر(3)، ولنستعرض بعض المقاطع منها:

(أمدُّ إليكِ يداً من رذاذ/ وأكسرُ ما بيننا من صقيعِ المسافاتِ/ أرنو إليكِ هواءً/ أضمُّ حديقةَ وردٍ/ سرتْ بعدها في دمي…

أهيم بما تتركين من الشدوِ والياسمين/ هنا في دمي…!/ هنا في فمي…!/ بعدما صرتِ في دفتري/أُفقاً من هيولى/تحفّزني كي أقدِّم كلَّ الذي في الوريد… أمدُّ إليك يداً خلف يَدْ/ وآتي لأحضنَ سورتَك الدائبهْ/ وأكونَ..أكونْ../خريطةَ بوحٍ جميلٍ…)

الورد-بالرغم من بساطته الدلالية المفترضة- يلوِّن الرؤى الرمادية، ويعطيها معنى وهدفاً، وبه تزهر نفوسنا، فنرى حولنا عالماً جميلاً ينبض بالحياة.. وأجمل الرموز الجمالية وهج الحب الإنساني النابع من تفاعل روح الشاعرمع محيطه وأدواته، كما أن أعمقه هو حب المكان…. المكان نفسه… ولنلاحظ الصورة التعبيرية على حب الوطن والاشتياق إلى ترابه المقدس، لأن مهارة الشاعر في التفاعل بين التجربة والأدوات ستعكس بعض تفاصيل مكانه، ولعلَّ ذلك سيدفع بالشاعر للاستغراق في اكتشاف حكمة ومآثر الآباء والأجداد، وهو يرصدها.

هناك قصائد شفافة بسيطة تعتمد على المشهدية مثل “كي أطمئن على وردتي”، ولنقرأ بعض المقاطع منها:

(لا تزال الصورة كما هي …!: طفلان مندلقان خارج الإطار الفضي/ أنثى تقطر حكمة وشدواً/ رجل أيضاً/ رجل ذاوٍ في إحدى ضحكاتها..!

ربما مائة سنة تلزمني/ كي أقرأ جيداً كتب عينيك/ دون أن أتلكأ ولو أثناء مجرد قبلة عابرة…

ها حبيبتي!/ ثمة صوت يرتطم بدرج منزلك/ منزلك المبني في دمي بطوابق من نار زردشت/ وهو يصعد صوبك … يصعد دون أن يصل كما يروم..!)

الملاحظ عند قراءتي لقصائد النثر الواردة في الديوان، أنها احتوت على قصائد عالية الرنين في المستوى مثل “مدائح البياض” و “الباب”، وفعلاً فإن قصيدة “مدائح البياض” تستحق أن تكون عنواناً للديوان بجدارة، وسأختار بعض المقاطع منها:

(كأنّي هناك…!/ كأنّ اللّهفة لا تخرس في الأصص/ والهواء ينشر قمصان الكلام/ هذا الرّنين الحلو في بهو البياض/ شدو الوميض/ يهمي على رهافة الرخام/كأنّي على مقربة من التراب الموجز…

أداني في مدارجك الزّهو/ كأنّي هناك…كأنّي قبالة التّاج الملكيّ/ أبنوس الأبهاء/ توق العينين عالياً وراء الزّجاج…

كأنّي هناك..؟/ أنّى بهتت في دمي أجراس الريحان/ هابطاً من لدنك/ هابطاً عليَّ../ كلما تعانق قرب حليب ضحكك/ مجاز اللّهاث/ ليطفق سرور الشّجر/ في إغفاءة المهد الترابيّ).

إن هوية الشاعر والقصيدة -كلتيهما معاً- تظهر عراهما القوية التي لا انفصام بينهما، وتضعنا أمام مناخ أيديولوجي للنص الشعري ولصاحبه. فالعملية الإبداعية في التعبير تتراءى لنا عند الغوص في أعماق الكلمات المستترة، وتسوقنا إلى فهم رؤية الشاعر والكلمات تغني ألمه، هذا الألم سوف نشعر به ونتلمسه من خلال قصائد أخرى، وباعتقادي فإنه ألم معبّر عن تفاعلاته الداخلية والخارجية من خلال ثورة النفس التواقة إلى البياض إلى الحرية التي ينشدها الإنسان، فإن لم يتوصل إليها للآن فهو يراها في حلمه، فالأمل خيطه لا ينقطع في الصحو كان أم في الحلم، فهو يسير إليها حتى ينالها.

وختاماً، أنوه إلى أن الكرد باعتبارهم مجردين من الأرض والحرية، وأن حريتهم وأحلامهم ووطنهم كانت مصادرة، وللآن، فإن الكثير من المبدعين الكرد كانوا ولا زالوا يسطرون بروح إنسانية إبداعاتهم وملاحمهم وحبهم الذي لم ولن ينقطع لمكانهم، ولم يفقدوا الأمل لحظة باسترجاع حقوقهم… لذلك عند قراءة دواوين غالبيتهم تجد نفسك أمام قصيدة غزلية في منتهى الجمال والوصف للمرأة الملهمة، ولكن في النهاية تكتشف أن هذه المرأة هي وطنه كوردستان. وهذا ما لاحظته في بعض قصائد الديوان.

فقد اختتم شاعرنا قصائده بنص مفتوح بعنوان “مذاهب الأخيولة” يقول فيه:

(ذؤاباتِ ضحكتها تتصادى في براري الرّوح.. وقوافلَ نجومٍ سكرى، تكملُ بلاغةُ المشهدِ، أمامَ العويل المنحور قربَ وساِئدكِ الترابّية، تهجّئ لها قِران الصّلاة والأنثى والوطن…).

وكما أسلفت، بالرغم من ظلم البشر والتاريخ للكرد وتناسيهم من قبل واضعي الخرائط، فإنهم لم ولن ينقطعوا في السعي الحثيث إلى احتضان الحرية، وإيمانهم بأن أنفاس التضحيات ستغسل الآلام، والربيع سيضيء أرض وطنهم، بعد أن اقترب من خلع ثوب حداد الشتاء المقفر، وشمس الحرية ستبزغ.

هذا المجموعة القديمة الجديدة، على صعيد الدلالة والشكل وعمارة النص خطوة متوثبة نحو التقدم بالنسبة إلى الخط البياني لتجربة شاعرنا الإبداعية، ليكون بحق أحد شعرائنا ذوي الحضور الإبداعي المتميز.

من هنا، فإنني أرى أن زمن ديمومة القصيدة يخضع لعالمها الداخلي، فهو وحده من يجعلها تصمد أمام دورة الزمن، فتظل مقروءة، مؤثرة، وكأنها قد كتبت الآن. هذه الملاحظة لم أتعامل معها تنظيرياً، وإنما رحت أعيد تكوينها وحدي، وأنا أقرأ نصوص هذه المجموعة متقادمة زمن الكتابة، والتي حافظت على توصيفاتها، وعلينا أن نقرأها ضمن هذه التوصيفات. سواء أكانت منتمية إلى التفعيلة، أوالنثر، أو النص المفتوح.