جان كورد

جان كوردصدر للكاتب القدير، وصديقنا المثقف الشهير إبراهيم اليوسف كتابان جديدان عن دار “أوراق” للنشر والتوزيع القاهرية، وصلني عن كلٍ منهما نسخةٌ الكترونية من المؤلف بعد طباعتهما، وهذا ما دفعني إلى ترك كل أمرٍ آخر من أمور القراءة والكتابة، ومنها روايتي التي أكتبها الآن (الأمير ذو اليد الذهبية – زيرين جنكي)، لأن ما يكتبه الأخ إبراهيم اليوسف يشدني ويجذبني بقوة، وكتاباته بالنسبة لي نافذة كبيرة أطل من خلالها على الوطن الممزّق المتألم الذي ابتعدت عنه ما يقارب أربعة عقودٍ من الزمن، وحينما أقرأ لهذا الإنسان الذي يتألف اسمه من اسمين عزيزين على أفئدة أتباع الديانات السماوية (إيراهيم ويوسف) والذي وجدته عن كثب إنساناً أرقّ مشاعراً من أبيات الشعر، أرى نفسي وكأنني أسير معه في شوارع قامشلوكته التي لم أزرها إلا عبر ألوان الصور والفيديوهات، فأجدها قابعة في زوايا قصائده ومقالاته، تتبعه مثل ظله ولا تفارقه، مثلما تلمست هذا بعمق لدى قراءتي روايته الصادرة قبل الآن “شارع الحرية”.

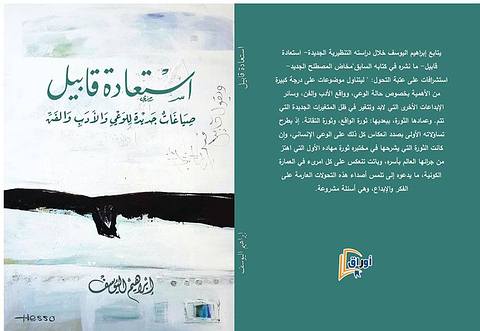

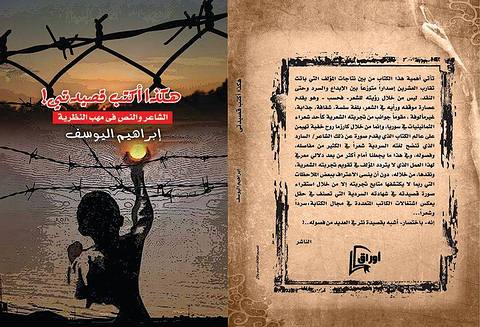

الكتاب الأول (هكذا أكتب قصيدتي – الشاعر والنص في مهب النظرية) نراه معروضاً على 221 صفحة، في حين أن الكتاب الثاني (استعادة قابيل – صياغات جديدة للوعي والأدب والفن) مطروحة موضوعاته على 197 صفحة، وهذا الزخم من الإنتاج ونقده المنتج يذكرني بأواخر موسم العنب في قريتي، حيث كان القرويون ينشرون عنبهم على مساحاتٍ متجاورة في الشمس ويسمونها ب”مشتاخ”، ويدعونها أياماً ولياليَ طويلة ليتحول العنب إلى زبيب يغري النفوس بالأكل، وبخاصة في أمسيات الشتاء، عندما كان الرجال يتجمعون في بيتٍ من بيوت القرية مع النساء والأطفال ليسمعوا ملحمةً شعرية كوردية عريقةً في القدم عن حب “مم وزين” أو “سيامند وخجى” أو “ليلى ومجنون” أو “الحصان الأسود” أو “سيسبان” وسواها.

إبراهيم اليوسف غنيٌ عن التعريف ككاتب ناقد، كشاعر، كروائي، وكصاحب دراسات في الوعي والأدب، كما هو معروفٌ بنشاطه الحثيث في مجال حقوق الإنسان وفي تشجيع الشباب على ممارسة الكتابة ونسج القصائد الشعرية، وهو أحد الذين يقولون القول الصادق والحق في وجه الظالم، ونعرفه في الغربة كأحد الناشطين البارزين في الاتحاد العام للكتّاب والصحافيين الكورد (السوريين)، ولذلك فإنه جمع الكثير من الخبرات الثقافية والمهنية ككاتبٍ محترف وكشاعرٍ عميق المشاعر وقوي العبارة اللغوية. وكلما التقيه أتذكّر زيارته لألمانيا مرّة قبل سنوات، بعد انتفاضة الشعب الكوردي في عام 2004، ومعه الأستاذ الشهيد مشعل التمو، فقد كانا صنوين راسخين كشجرتي صنوبر لا تهزهما النوائب في مدينة قامشلي، وكانا مثالين للمثقف الواسع الصدر والقدوة في التعامل الإنساني مع متغيرات الحوادث والوقائع وكيفية التصدي للخروقات التي تحدث في جدار التآخي العربي – الكوردي في منطقتهما، وعلى مستوى الحياة الثقافية السورية. نعم، كلما ألتقي بالأستاذ إبراهيم اليوسف ألتقي معه بالمناضل الصلب والوطني البارز مشعل التمو.

إن إنساناً مثل مؤلف هذين الكتابين الرائعين لا بد وأن يكون عمله ذا تأثيرٍ قوي في نفوس وأفئدة الشباب الكوردي والعربي الطامح لأن يتفاعل مع محيطه من خلال استخدام الكلمة، قصةً أو شعراً أو حواراً أو نقداً صارخاً للشرائح التي تبدو متخلفة عن ركب التحولات الفكرية والسياسية والثقافية في المجتمع السوري الذي رسمت الثورة المتحولة مع الأيام إلى كابوس على صدر الشعب أخاديد واضحة في عالمنا الأدبي والسياسي على حدٍ سواء.

ولا أجد المجال مناسباً لي للتعبير عن مكنونات هذين الكتابين من الياقوت والدرر الجزراوية الأصيلة بعد أن كتب المفكّر البارز إبراهيم محمود مقدمة (هكذا أكتب قصيدتي) التي يجدر قراءتها بإمعان، وأدع ما فيها للقارىء يتلذذ بعباراته القيّمة ويتعمّق في رؤيته النابعة من فكر ثاقبٍ للكاتب ونصه المدوّن وتجربته التي امتدت من قرية صغيرة على أطراف البلاد السورية، وعبرت مرحلةً تاريخية هائلة الصدى في مدينةٍ صاخبة، ثم ازدادت قوةً بالانتقال إلى بلاد القفزة من عالم الجِمال والرمال إلى عالم ناطحات السحاب والأناقة والطرب وبورصة رجال المال، ومن هناك إلى بلاد نيتشه وكارل ماي وبيتهوفن وبسمارك التي هدمت الجدار بين الشيوعية والامبريالية بمطارق الشعب، لتتمازج الحضارات والأفكار وتتحوّل قوافي المعلقات السورية فيها إلى حراب في الغربة يطعن بها الشاعر الطغيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال صفحات الكتب، وليطلق سهامه عبر الأجواء نحو المدن السورية المنكوبة عسى سهامه تصيب أحد سارقي البسمة من وجوه الأطفال.

إبراهيم اليوسف يقف عند شعره ونفسه وانعكاساتهما في محيطه الأدبي والاجتماعي، كما يُظهِر لنا ما انعكس من شعاع ماضيه وحاضره على دفاتره وفؤاده، إنه وإن بنى عشاً لخياله في قصيدةٍ أو في رواية، فإنه يخبرنا بأنه تقليد طبيعي أو ظل وارف لما بين ضلوعه ارتسمت صوره وتعددت ألوانه من خلال احتكاكه بواقعٍ متغيّر مرعب في حياته كمسافر لا يدري أين سيحط رحاله. ولكنه صارم النقد لنفسه ولشعره، قبل أن ينقد العالم المنسوج من حوله ورغماً عنه بأيدي الأقوياء والطغاة ومتسلقي الحبال “الأقرباذين” صوب الشهرة والمناصب، إلا أن صرامته في النقد والنقد الذاتي ليس فيها جورٌ أو عدوانٌ على أحدٍ مهما كان ذلك الواحد او الواحدة رهيباً / رهيبةً في النظرة والمواقف تجاه الكاتب، ويبقى الأهم لديه هو الجلوس امام المرآة التي يحدّق بها فيما ينسجه ويعرضه للقراءة.

بالدخول في عالم إبراهيم اليوسف وكأنك تدخل إحدى دور السينما المتعددة الصالات والتي تعرض فيها أفلام مختلفة عن الثورات والتحولات في المجتمع، عن التعارض في المواقف والاختلاف في الأحلام، عن الحرب والانقلاب على المحاربين، عن جزاري الفلسفة ومطربي السلاطين، وعن كافكا ولوركا وشعراء البلاط الفرنسي، عوالم تتقارب وتتباعد ولكن المصدر الذي يلقي الأشعة الحاملة لكل تلك الأفلام وتنقلها إلى الشاشات ذات الأحجام المختلفة هو ذات المصدر، هو ذات الشاعر، الناقد، الثائر، الأسير، المغترب، الحالم بالعودة إلى الماضي حيث الطفولة وسنوات الحب والمشي مع الشعراء الأصدقاء في شارع الحرية في مدينة قامشلي التي تزدحم مساءً وتثير عجلات العربات الغبار ورائحة المازوت الكريهة… نعم، قامشلي مع إبراهيم اليوسف في كل خطوةٍ يخطوها، في ثنايا أشعاره، في خفايا رواياته، في أحلامه المنثورة كالدرر على صفحات كتبه.

إن هذين الكتابين لا يغنيان مكتبة الأدب الجزراوي، الكوردي – العربي فحسب وإنما يرغمان القارىء على التأني في الحكم على ما فيهما من تشابكات وشكاوى ومناحي وتقاربات، إلاّ بعد قراءة كل آثار الكاتب التي تجذب ولا تنفر، تنقد بأدبٍ وسمو ولا تؤذي، تبدأ بقراءة النص الذاتي بموضوعية ثم تقرأ نصوص الآخرين بموضوعية أيضاً… فكم نحن بحاجةٍ إلى أدباء مثل إبراهيم اليوسف، اليوم وغداً في المستقبل الذي نطمح في أن يكون مستقبلاً أسمى إنسانيةً وأعمق ثقافةً وأشد تماسكاً مما نحن عليه الآن… مع حبي وتقديري أيها الصديق العزيز.

08 كانون الأول، 2017

facebook: Kurdaxi1 kurdaxi@live.com