خليل عبد القادر

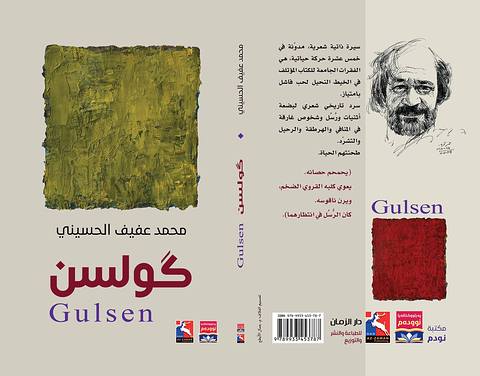

خليل عبد القادرملفّحٌ بالشعر، ومن منابعه الأولى؛ من الجذور، يجرّنا محمد عفيف الحسيني إلى جنته المشتهاة، في كتابه الصادر حديثاً “كولسن”، يستعيد الهدايا من ذاكرة أتعبتها الغربة والترحال والفقد يتلو الفقد. تهطل اللغة على غير عادتها في حقول النسيان، وكأنه يعلن إن للشعر مهمة أخرى، ينسجها بقدرة عارف وشيخ “للكار”:

(لكَ جسدي البتول،

لكَ مائي

اتركني، لأكون شقيّة مثل منفاكَ)

نعم، هو مالم يدعنا إليه الشعر من قبل في مواجهة الألم، وهويرتدي أثواب الكهنة، ويتقن ارتكاب الخطايا علناً في صومعته الاسكندنافية البعيدة، هي اللغة باختصاراتها الجمّة في فضح ماتفتكه بنا أدوات الحضارة المعاصرة. يطلق يد الشعر، ليتعدد صوته في الصوغ والبيان، وهو يقاوم ماتكسّر فينا، ليقبض على ماهو غير مألوف في الفزع القائم في وجوهنا، وكأنه يهمّ إلى بناء عمارته الجمالية بقوام لغة ذكيَة وضريرة، إنه دم الشعر في حبه وموته:

(سندروس، ياسندروس

هي حكايتي الشجيّة لكَ، ياسندروس، ياأمي التي في عينيها بريق ميتان؛ بريقُ حجرٍ، بريق مطفأ، حزين، مذبوح، أيها السندروس).

لاقافية ترتجف هنا في حضن المكان، هي عدسته يرصد الماضي بمراياه الأليمة، يدور القاريء حول نفسه في كتاب “كولسن”، معصوب العينين، غائباً، يحنّ إلى المكان، المولد، والمنبت في سعة أدوات الشاعر، فما عادت أنامله تذرف الدمع على هذا الخراب الذي بات يلازم الأدب عامة، والشعر بشكل خاص.

في تفرده خصوصية، نتسع به، لندمجَ الخارجي في خراب أرواحنا، إلى الذاتيّ في روح الشاعرالذي أرهقه التأمل في هذا المنزع الجمالي، لنعيشَ في نموذجه الأروع، ألا وهو الشعر في نصيّته على نحو مالانستطيع الانفكاك منه، لبنية لغته الحوشية، والتي تقترب من لغة سليم بركات:

(كانت بتلات الجلنار، تتساقط على المنفي، وهو ينحني بهدوء على أميرته الغارقة في البحيرة، شاحبة، ومتألمة، مثل طيور الشتاء).

خجولاً، يقتفي أثر الصباحات، لم تعد روحه لتحمله في مواسم الموت الوفير، في نكبات الشهوة قبل القطاف المقدس، وكأنّ الحرب والحب والموت فرجٌ مقدس، ويشبه المكان، سخون، رطب، ونيرانه مواقد أزليّة، عانة اللغة مزروعة من حشائش الرب في كتب التاريخ. لن أسجد باسمك ياكولسن بعد اليوم، تنام البلاد في بكائي ماقبل الفسق، إمرأة بأوصافها، تستدرجه، وتنام بين كفّيه، تموت مترعة في الخطيئة المقدسة؛ هو الموت يتلوه موت، وهو يلهو باللغة في رنين نواقيس الطفولة، لاأوصاف يثمر الخيال في صحراء النفس، تنام كولسن في مديح أردافها، لاظبية إلاّ كولسن، وهو يزيل الركام عن المكان، ليبحث عن العقيق في عيني كولسن:

(كولسن أنا الزهرة التي تنمو في القلوب الوعرة، كي أمتحنَ عطري، وأنتَ تمتثل الشفاء، بي، أدلكِ إلى المرأة النبع وتدلني إليك).

يستشهد في كتابه بالشاعرة مها بكر، في نفحات شعرية عن كولسن، ويسميها بالنقشبندية.

في كتاب كولسن لغة قاتمة وقائمة على الرصد الكثيف والتأويل، وهي ثمرة حرام في حقول محمد عفيف الحسيني، ذاته إنطباعيّة، وتلتمس الأصول إلى موضوعية رحبة، ينشر بوارحَه في أعالي ممالك الله، بلغة مترفة، وزخارف شخصية في أنين واضح في أبعاد تجربته الانسانية؛ يعبّر بها عن العالم، وعن نفسه في آن واحد، ضمن ذائقة تراثية، يصنعها هو، ليحرّكَ خواطرنا على نحو بارع من جمال مايسرده، وكأننا لانود مغادرة هذا الإعجاب في طبيعة ألفاظه وعباراته وهو يملي علينا أناشيده بكل أسى.

كتابٌ ـ سردٌ شعري عن الأثنيات المقهورة، وحبٍ مقهور:

(يمرّ الذي ظلّ واقفاً أمام جدار الكنيسة الكلدان، منذ عشرين سنة؛ يمرّ الذي كان مثلوماً وكالاًّ، موجوعاً، أزلياً، مترجماً، وسيماً، برقاً، كائناً، حريراً، ومتململاً مثل دودة الأ{ض الخصبة، ساطعاً، مشرقاً، شاحباً، غارقاً في الحاضر، مغامراً، وممتلئاً بدم الأسلحة، يمرّ الذي العقيق ـ الدم الذي ظل مترنماً طيلة السنوات، يغني أغنية عازف الأكورديون؛ الأغنية الوحيدة المستيقظة في عروقه، مأخوذاً بعازف الأكورديون الأعمي، يعزف له: كولسن).

صدر كتاب “كولسن”، عن الدار الزمان 2018، 122 ص.

تشكيلي كردي سوري، مقيم في ألمانيا.