إبراهيم محمود

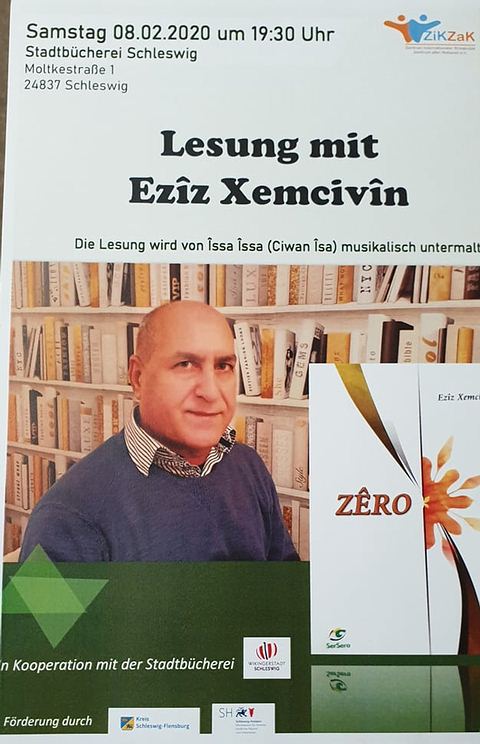

إبراهيم محمودعزيز غمجفين وشعرواية « Zêro »

لا أظن أن الشاعر المتلبَّس بالرواية الكُردية اللسان عزيز غمجفين Ezîz Xemcivîn، أراد رواية وهو يقول شعراً، في المسمّاة رواية ، أي ” Zêro ” والمطبوعة سنة 2019، ثمة مسعى لجعْل الشعر يتكلم سرداً روائياً، في الوقت الذي لا يعدَم نصُّه الأدبي ذلك التجاذب بين المجنَّح بالصور الأدبية ودون حدود، والمحمَّل بأسماء أمكنة وحتى أزمنة، وأعلام، يمكن الاهتداء إليكم، والقلق الجمالي في الوصل بينهما، من قبل شاعرنا الكردي قبل كل شيء.

بمقدار ما يمكنني اعتبار لقبه الذي اتكأ عليه شاعراً منذ البداية ” Xemcivîn ” أكثر من كونه جامع هموم،ففي بنية اللقب، ما يجعل الحياة لها معنى .

لا أدل على ذلك، وأنا أتحرك نحو عتبة العنوان، وأحاول طرْق باب شعروايته، من العنوان نفسه، وقد جعل من اسم المعدن “Zêr : ذهب “، والذهب معدن يمضي بحامله، بمالكه، بناشده إلى قلب الحياة، أبعد من الحياة المرئية عينها، ليكون اسم العلم شعبيَّ التخريج هنا: زيرو ” Zêro “، أي ما يكون ذهباً، حيث ” الواو ” تعرّف بشعبية المعنى .

من مفتَتح نصه إلى مختتمه، يكون الشعر متكلماً ( تهرب الكلمات ذاتها على غير هدىً من زاوية لساني المرتجف)، كما لو أن الكلمات هذه تمهّد لما يمكن أن يكون توصيفاً دون تحديد لعالم نكرة هنا ( ثمة أناس حملوا في أيديهم عصا غليظة، وثمة أسئلة حبلى أمام أبواب الأخبار)، ليأتي التعريف الحسي، الشخصي بعد ذلك، أي ما يُرى في مهبط الرواية( جسمي الساخن، يردُّ الضباب من على رُقَع خجولة.ص5)، رغم أن الرافعة الكبرى هنا تنتمي مجدداً، في التعبير إلى خانة الشعر .

وما يأتي في آخر سطرين من نصه المركَّب ( بحماس عصيّ على الوصْف، وفرح نادر، ارتمينا في حضنيْ بعضنا بعضاً، وحلَّقنا في سماء الحب . ص 177 ).

ينفصل سارد النص عن زيرو، ويغيب فيه، ويتعقّب خطاه، ويمسك خيوط نصه الكشكولي بيده دون أن يغفل عن كل حركة، إلى درجة التماهي أحياناً مع زيرو، ربما لأنه رهانه، حلبة سباقه مع الزمن، مع الحياة، ومع ” حالات الطوارئ “.

خارج زيرو يكون، داخله يكون، يقطّع زيرو، كما هي شذراته يكون أحياناً، يقود إليه كل شيء، وكل اسم، ومن خلاله يستمد نصه اعتباراتِه الجمالية، وقيمته الواقعية التي تسغرق جهات شتى .

لاحظوا ماذا يقول في زيرو:ه( كان زيرو، أسفل ظل دالية العنب، مستعيداً الآلام والحسرات، متمازجة، وهو يقلّبها في ذهنه خارجة داخلة.ص6 ).

ثمة مشكلة يعيشها زيرو، وناسجه عبره، هي مشكلة حياة، مجتمع، واقع حال، وقد أسنِد إليه الكلام هذه المرة ( أنا زيرو، صائغ ذهب، لماذا خيوط القنّب هذه مشدودة على عقبيّ؟ص6 ).

ليس في حياة زيرو ما هو مشتهىً، إنما هناك ما يرغّب في التواصل، كما لو أن سرد حياة زيرو، والذين عرفهم في جهاته، بدءاً من خروجه ” الحسكاوي ” وبؤس واقع حاله، إلى بيروت، وما لاقاه من معاناة، وأبعد، هو عالم زيرو، هو بؤسه، وهو المطروح من بؤسه.

هناك خروج من المكان، وليس من تسمية للعودة، إنما أي خروج؟ في نهاية نصه هذا، يعلّمنا التاريخ بذلك ” 4-8/ 2012 ” وهو لا يخفى على أهل منطقته. إنه خروج اضطراري، وانغمار بعالم لا يعرَف كيف سيكون آتيه. وهذا يعيدنا إلى انفجار الأوضاع في سورية تحديداً، ويكون الحديث مشبَعاً بآثار الحدث الرهيب هذا وليس لأن السفر مزعج، أو الانتقال بالقطار مقلق بشكل لافت ( آه،لم هو مؤلم، عندما تكون وجهتنا الغربة، حيث السفر في القطار، إذ كل ساعة تمر تقابل يوماً .ص9 ).

أتساءل هنا، كيف كان يكتب غمجفين نصه هذا؟ كيف كان حضور كل من الشاعر والروائي داخله ؟ لا بد أن سخونة الدائر، تفلق الذاكرة، وتبث اضطراباً في الروح ذاتها، فتغيب الجهات كماهي، وحتى جغرافية الأمكنة تفقد علاماتها الفارقة، لأن هناك دوامة انفجارية تخلط الجهات مع بعضها بعضاً، ولمن آثر مصادقة الشعر، لمن ينسكن بوضع هكذا، تكون الصور المثقَلة بأدواء المكان والزمان نافذة، بينما الرواية فتعمل على الهامش، أو تحتاج استراحة، واسترضاء الذاكرة المكانية، وحتى الاستعانة بالشعر، بغية الانتهاء مما هو مقبِل عليه .

هناك أسماء معروفة، أسماء يتم التعرف عليها، أسماء تغدو معروفة لاحقاً، وهي على تماس مباشر بوضعية انفجار المكان والزمان” عم زيرو، سيدو، جينه، حمود، زاهي..،دارين…الخ ” وبين كل اسم وآخر، أبعاد زمانية، ومراتب، ومواقف.

وجرّاء هذه التنقلات، يكون الماضي ” بطلاً ” بمعنى ما، تكون الذاكرة، أكثر من كونها ” مما مضى ” بالنسبة للمحروم من متعة الحاضر، وأمان الآتي، ويكون المقتبس حاملاً لخبريات سياسية، كما هو واقع الكردي في سوريا وأبعد، كما في هذا المقطع التقريري ( في سنوات السبعينيات، كان الفنانون الكرد، يذهبون من سوريا إلى بيروت، وهم يقدّمون حفلات، إلى جانب أن فنانينا، قد أسّسوا فرقة فولكلورية موسيقية فيها، بإشراف الفنان سعيد يوسف، ووقتها، انضم محمد شيخو، شيرين، وسيفي Sêvê كذلك إلى فرقة سعيد يوسف، وربما كانت فرقة محمود عزيز منفصلة. ص 126 ) .

ولأن نص غمجفين الشعروائي نص مكابدة، واغتراب، ونص تمزقات بأرصدته اليومية، وخروج اضطراري من الوطن، فهو يؤسس لحقيقته التاريخية فنياً، باعتباره ابن المكان وطريده، أي ما يجعل الكردي أليف المكان ومحارَباً منه، من جهة الذين جرَّدوه منه .

أي ما يبعد صفة ” الطارئ ” عن الكردي، بالعكس، ثمة مجابهة للتاريخ بما هو جغرافي، كما نقرأ إثر المقتبس آنف الذكر مباشرة ( لقد كانت كبرى العائلات الدرزية اللبنانية، مثل آل جنبلاط ” جان بولات ” وآل أرسلان، في أصولها كردية).

وما يبقي المشهود له كذلك مودَعاً في التاريخ، جهة الخطر الذي يتهدد من يعارض الواقع القائم ونظامه، كما في حال الراحل مشعل تمو ( إن جريئاً مثل مشعل تمو، والذي تحد النظام، غربلوه بالرصاص. إن الموت يوميٌّ في بلادنا.ص 141 ).

المشهد الأخير بين زيرو ودارين، يفضي إلى واقع حال آخر، لا يخفي تلك الصبغة التمنياتية، والتوق إلى عالم غائب، مغيَّب، لكنها لعبة الخيال التي تنعش روحاً معذّبة بالغربة، والبعد عن الوطن. كما في هذا الحوار بين دارين وزيرو:

-أشعر أنني سنطير اليوم .

-يا ليت، قلبي، تلك اللحظة حياة خاصة.أنت تستأهل في أن أطير معك، أن أمضي حياتي المتبقية معك، وحتى لو كانت على القمر كذلك، سأكون معك مبتهجة. زيرويي، أتعرف لكَم أحبُّك ؟

إن قلت لك، أن حبّي يسع العالم كله، فتيقن من ذلك.

-أي نعم، يا قلب زيرو، ضوء عيني، أنا أشعر بك، أنت أيضاً بالنسبة إلي، الحياة ذاتها…الخ. ص 177 )

أكان الشاعر/ الروائي، قادراً أن يقول شيئاً آخر؟ لا نستطيع الجزم، إنما يمكن الإفصاح عن قيمة الأمل، أو التفاؤل، واستناداً – ربما- إلى مشاهدات حياتية، قراءات ومعايشات، ارتأى في المعتبَر ختام ” زيرو ” ملاذاً آمناً له، عبره، أو ما ارتاح إليه، كنموذج من نماذجه التي استولدتها مناخات الرعب السوري، وتيمة: الحياة تستحق أن تعاش، رغم الموت اليومي، وإلا لما كان زيرو زيرو، خصوصاً، بالنسبة إلى كردي، ينبغي عليه ” التسلح ” بالأمل ” وإن بدا أبعد من صيغة ” إلى إشعار آخر “، وهو يجد نفسه مأهولاً بأمل شعب، طريد الجغرافيا والتاريخ معاً ، لا هم أن يعلّق غمجفين، بما أنه نصه يتأرجح أمام ناظري القارىء شعراً ونثراً!