إبراهيم محمود

إذا كان في مقدور التاريخ أن يُعلِم الرواية، أنه يمثّل النسَب الذي يستحيل تجاهله، فإنه في مقدور الرواية أن تعلِم التاريخ من جهتها، أن ما تشير به إلى التاريخ لا يعود هو نفسه. إن التاريخ يطلق أسماءه على الأشياء والأحداث والوقائع، والمناسبات والرواية تقابل التاريخ منها بطريقتها. كم هي المسافة عميقة وواسعة بين تاريخ يشدنا إلى ماض معين، ورواية في اللحظة التي تشدنا إليه تشغلنا بحاضرنا وتستشرف آتينا.. بالصيغة هذه ، ما أن يلتقي الاثنان حتى يفترقا، فالحقيقة التي تسمّي تاريخاً، تكون في موضع المساءلة في الرواية.

ربما كان الذي أفصح عنه جورج دوهاميل قريباً مما نوّه إليه(الرواية هي قصة الحاضر، في حين أن التاريخ هو رواية الماضي)، حيث إن مجرد الإشارة إلى الحاضر، يكون الأمس محوَّلاً مجازاً إلى الغد.

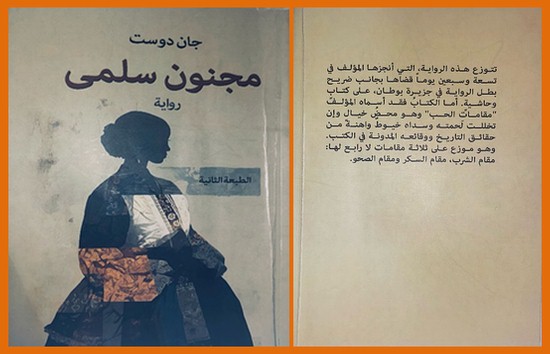

من هذا المنطلق الاستبصاري وحتى الاستشرافي، أتلمس في رواية الكاتب والمترجم والشاعر والروائي الكردي المعروف” طبعاً “: مجنون سلمي(ط1، 2023، و ط2، 2025، التي أعتمدُها هنا دون تحديد المكان ،في 212 ص من القطْع الوسط )، مثل هذا التجاذب المقلق واللافت. أي نكهة لرواية تخلو من فورة القلق والتذكير بأسبابه ومسبباته، والموت علامة فارقة فيه؟

ربما أمكن القول أن جان دوست شاعر في صميمه داخلاً، لكنه روائي خارجاً، كما لو أن فيه مطرقة ” كاوا الحداد ” وهي تلهمه وتمكّنه من رؤية الفضاء الجغرافي والتاريخي المترامي الأطراف حوله، وفيه هذا الدمج الفولكلوري بين ما هو شعري ونثري، وما يصيّرهما واحداً، وفيه من الجغرافي، ما يثير فضول الرحالة وعن بُعد، لينقّب في هذا المأثور والمسطور روائياً من جهته، وباحث التاريخ، لأن يختبر ذاكرة المكان لديه، وصحة معلوماته من جهة أخرى، وهو يتساءل عن كيفية توزيع معلومات ذات نسَب جغرافي- تاريخ، وما ينتمي إليهما معاً، في خريطة نصه الروائية، والفولكلوري وهو يقلّب في مستجداته، وحتى بالنسبة للسياسي المأخوذ بشغف أفكار وتصورات اجتماعية وبيئية معينة، أن يتحرى نوعية صلة القربى بين لائحة معلومات تعنيه في حياته اليومية، ووسطه الاجتماعي، وما يثيره في موقفه مما يجري كردياً أو خلافه.

وفي كل ذلك، وبالنسبة لدوست، يجري استناداً إلى حِرفيته في مؤالفة قراءة التاريخ الذي يشغله أكثر من غيره، كونه ينتمي إليه: كردياً، والأدب ” الروائي في الواجهة، بوصفه الأكثر قابلية للاستجابة لنداء مكبوت تاريخي، يمثّله شعب بكامله “، قد قطع عهداً على نفسه، ولها وبها أن يعيش ارتحالات في جنبات التاريخ ذي الصدوع ، والصدوعات نكبات، مشاهد مأساوية تترى ولم تنقطع إلى اللحظة، وليس هناك ما يشي بنهاية محتملة في الأفق المنظور، وأن ينظر بعين رحالة، كشّاف آثار ومستنطقها، وبعين أخرى، عين تعيش بصيرة الحاضر المغيَّب فيها، وهي تمارس فيها ترميماً، وبمعاينة تخيلية. إن كتابة كل رواية بمثابة إحياء لجسد متوفى، وقد أصبح ” عظاماً من رميم ” وقد وهِب لساناً أكثر، لعله اللسان الذي كان يخفيه داخله، وأداء مهام، كان يعيش لوعة الإشهار به، تعبير عن فواتات نفسية واجتماعية، وهو نفسه مَن يعيد هذه اللازمة اللغوية وهي أكثر من كونها تهجئة عبارات معينة، أي ما يسمّي فيه جرحه النفسي العميق، اغترابه” الجرح التاريخ ” بتردداته الطويلة، وبنية الميتات التي تتقاسم في الذي يعاينه ويتفكره ويصوغه كتابة، جهة كرده بجلاء.

ما يُكَّر به هنا، أنه إذا كانت الرواية في انطلاقتها ملحمة برجوازية حقاً، كما هو معروف ” لنذكّر بكل من هيغل- لوكاتش بهذا الصدد “، فإنها في وضعيتها هنا، تعيد ترسيم حدود ملغومة، حدود تستولد كوارث، ولها من الضحايا والفجائع ما لا يحاط به نوعاً وكماً، لتكون ملحمة شعب مهدور الاسم، مصادَر من حدوده، كم تصرح ذاكرته الجماعية، وفي وسع قارىء التاريخ أن يتعرف حقيقة المخفي في بنية هذه البرجوازية المزكّاة برجوازية وآفات تداعت في ضوء انتشار صفتها المعلومة” من البرجوازية واستطالاتها: الرأسمالية، الإمبريالية وهمجيتها في عولميتها راهنا”. إن ما لا تستطيع اليد كبْح جماحه، والحد من تماديه عنفاً وعسفاً، وتشهيراً في أكاذيب الجاري وتلفيقاتها جغرافياً، يمكن لمتخيل ِ يقظ وجَسور، أن يجعل مما هو عاجز عن تعريته واقعاً، واقعة تحمل بصمتها، وشهادتها. الرواية تصبح صرخة حضور قاهرة على غياب مقهور .

بالنسبة إلى دوست، يسهل هنا، وكما أرى، وفي جعبته تنوع تاريخي أقوامي ومناطقي وتضاريسي وثقافي، من خلال ” 17 رواية ” رصيده الإبداعي الفعلي، يسهل التأكيد على أنه لو لم يصبح روائياً، لكان مؤرخاً وباحثاً في التاريخ، حتى وهو مترجم لغات” من الكردية لغته الأم وإليها “:، ولعله واجدٌ ضالته الكبرى في هذه البدعة الباتعة العابرة للحدود” الرواية “، كما تشهد أعمال مقروءة ومؤثرة له، كما هو الممكن تتبّعه، بدءاً

من ميرنامه ” 2011 “، مروراً بـ : مهاباد وطن من ضباب ” 2014 “، إلى: ثلاث خطوات إلى المشنقة ” 2017 “، إلى : مخطوط بطرسبورغ ” 2020 “،وليس انتهاء بـ: مجنون سلمى ” 2023 “، تمثل في بنيتها اسطقسات ” عناصر” ملحمة شعب مهدور الاسم.

وللتاريخ أن يشهد على هذه المواكبة التاريخية ونباهتها، مع عصر الشاعر الكردي الكبير أحمد خاني ” 1651-1707 ” وملابساته، في الأولى ” ميرنامه: الشاعر والأمير”، وجمهورية مهاباد الكردية، وشخص مؤسسها الأكبر قاضي محمد ، في ” مهاباد وطن من ضباب “، وسعيد بيران الرمز التاريخي الكردي الآخر في ” ثلاث خطوات إلى المشنقة “، ومجريات وقائع تفيض بتبعاتها وأصدائها على حدود إمبراطوريات عثمانية، فارسية، روسية وغيرها قبل ثلاثة قرون مع الملا محمود البايزيدي في ” مخطوط بطرسبورغ ” وخفايا الدبلوماسية وأدوائها وتأثيرها على الكرد خاصة، وما يمكن أن يقال في الهامش وهو متن في العمق، لمتن رواية ” مجنون سلمى ” عن الشاعر الكردي الكبير ملا جزيري ” 1570-1640 “، وما في شبكة العلاقات القائمة بين شخصه المأهول بتواريخ عاصفة ومآس موجعة تخص الكرد وأمراءهم وكيفية تعاركهم وتنازعهم وتخاصمهم مع بعضهم بعضاً، ربما جاءت هذه الرواية استدراكاً لحساب تاريخي نُبّه إليه تالياً، وهو أن يأتي المسجَّل هنا في البداية، ليستقيم وزن التاريخ، وتكون صورة الجغرافية الكردية المقسمة أكثر وضوحاً.

قراءة الرواية، تظهر كيف يمكن لأحدهم، وليس أي أحد كان طبعاً” أن يستحيل مجنوناً، أم يمثّل صرخة إدانة معمدانية ضد ما هو انقسامي وموجع كردياً، كما لو أن الذي تتمحور الرواية حوله، تعلِم بلغتها الرمزية، أنها بغضّ النظر عن وقائعها، رواية الحاضر للماضي وليس العكس.

البدء من هنا..

تذييل محوري

يُشغل دوست خياله بما يبقيه في شرفة المعنى مستشرفاً حركية السرد وهو يعيشه بوعي، داخلاً في لعبته ككاتب، وخارجاً عن اللعبة هذه كشخص يمارس حياته اليومية، عبْر مسافة تفصح عن نوعية صِلته بما يكتب.

وفي مستهل الرواية، حيث يخيم شبح الموت، أو الحداد، أو المناخ القهري، مع ما هو استقطابي في رجل بلغ المائة سنة في عمره، أي أمير بوطان وقد خرِف، ومغزى الانشغال بأمره، يمكن معرفة طبيعة الحدث، بوصفه محورياً، ومضيئاً لما حوله.

عالم دوست مثَقل بأطوار شبح كهذا: شبح الموت، أو ما يرادفه. أليس سرَيان فعل الحروب والنزاعات والتخاصمات مؤهّل موت نوعي؟

أو ليس الذي أفصح عنه تخيلياً في ” ثلاث خطوات إلى المشنقة” 2017، وفي: معاينة الكتاب: ( جرت هذه الأحداث في حلكة الليل وتحت ظلال مشانق رفرفت عليها أجنحة مشتعلة لطائر الخيال…)، وما جاء بداية:( أظمأه ملح السؤال الذي أراد طرحه على ربه فشعر بملوحة المحيطات في فمه. ص 7 .)، يتوازى مع ما تقدم آنفاً؟

أليس الذي ورد في مستهل” إنهم ينتظرون الفجر ” 2022 ، عن الموت( جملة أشبه بحشرجة محتضر بقیت عالقة بین شفتي رجل أربعیني بلحیة غیر مشذبة شاب نصفھا. أراد الرجل أن يتفوه بھا وھو ينحني على جثة شابة لم تتجاوز عشرين ً ربيعاً، لكن الجملة بقیت عالقة كسمكة في ثقب شِباك.ص8)، ماضياً بنا إلى هذا المنحر التاريخي والاجتماعي شديد الوعورة؟

لا يمكن أن نقول عن دوست أنه متشائم أو متفائل. إن مثل هذه التقويمات الحكْمية الجاهزة والمألوفة تثقِل على الفن، والرواية خاصة، لأن الرواية لا تنتظر شهادة ” تفاؤل ” أو ” تشاؤم ” ليؤخَذ بها ناجحة أو فاشلة. إنما ما تمتلىء به جمالياً، مهما كان المناخ كابوسياً. ربما أمكن القول أن دوست في روايات ذات الصلة المباشرة بما هو كردي، وما يتحرك على التخوم، حيث الحروب تتناسل، والاضطرابات تزيد الواقع المرير مرارة، أنه متشائم إلى درجة أنه يمتلك قدرة على إبراز التفاؤل في تلك الصلة بخياله، بذاته ككاتب يصوغ عالمه الأدبي: الإبداعي، بمرونة، وهو في واقع متنوع بألسنته وتنوع مكوناته الاجتماعية، كما الحال مع بيئات رواياته، كما الحال في ثلاثيته الهوية: “عشيق المترجم” (2014)، و”مارتين السعيد” (2015)، و”نواقيس روما “(2016)، والأسير الفرنسي ( 2023 )…إلخ. بالطريقة هذه، يسهل القول بأن( الرواية هي المفتاح للغرف المحرمة في منزلنا.، بتعبير لوي أراغون، هذه المرة. يا لفظاعة المحرمات في ” غرفنا “!

أن يصبح الموت أليفاً إلى درجة أنه يتقدم على الحياة، ويكون الاستقرار غريباً، لحساب التوتر هنا وهناك، فذلك ما يعزز تصوراً كهذا، وهو أن الحياة تلبَّس بما هو كارثي أو مطعَّم بما يفقدها قدرتها على إرواء النفس ، ليتشكل يقين وهو أن الإنسان ولِد ليعاني بامتياز!

في شفاعة المجنون المختلف

في ” عود على بدء” قد يجاز لي القول وهو أن دوست، قرأ في شخص شاعره الكبير صاحب ” العقد الجوهري ” ربيب القرن الكردي السابع عشر، ومن خلال تلك الموتيفات البحثية، وعمليات الكولاج الجغرافية، بالنسبة لأمكنة قائمة جغرافياً،وبشهادة البلدانيين الإسلاميين الذين أشار إليهم بداية، قرأ فيه ما لم يرد أن يقرأ في حاضره، ما يصله بمبدع ” صباح الخير خانم “، سليل الوجع المستفحل، أبعد مما هو ممكن رسمه حدودياً. ليكون متعقّب شتات كردي داخلاً وخارجاً. ودوست في الذي يعيشه ويعمل عليه لصيق بما هو شتاتيّ فيه أساساً، وصنعة الرواية في مرتقى اسمها، أنها وليدة مخاض شِتات نوعيّ كهذا، لم يتوقف وجعه ونزفه الرمزي إلى الآن. وما يفصح عنه، هو حيلة العاجز عن تغيير ما يراه وفي مداه الكثير مما يفجع ويوجع ويصرع، إن جاز التعبير، وقد تلبّسه طيف جزيري. ثمة هاملت كردي على طريقته، في التذكير المستدام بما يزيد طينة المعيش الكردي بلّة، حيث العدو في الداخل، ربما أخطر بكثير من العدو في الخارج، وهو ما يحيل الكردي بذاته، إلى خاصية مقاضاة تاريخية، وفي الذين يدّعون تمثيله. كيف يمكن وعي جرح كهذا، وهو ينزف هكذا؟

ومن حق المجنون، ولأنه أحيل من خاصية العادي، اليومي، إلى خانة المجنون، أن يبتكر وسيلة الإشعار بمن يكون، فهو الدال على المخالف، والمقصي عن الأغلبية العامة، ولكنه المنبّه إلى ما لا يُرى، أي ما بات مغيَّباً أو غامضاً ” كما هو جنون الليل ” كما هو ” الجني ” العصي على الرؤية، كما هو المستور وقد أبان عن سريان فعله في وجود غير مأخوذ في الحسبان اجتماعياً. من حق المجنون أن يشهر صوته الآخر في فضاء مصمَت، ليعاد الاعتبار إلى ما هو يمثّل حقيقة مجنيّ عليها. وأن ليس من أمل في مجتمع يريد بقاء ونماء وارتقاء دون مسحة أو رافد مغذّيه بمكرمة جنون نوعية، أي ما يخص مجانين العقل، كما يقال” ليُقرَأ تاريخ الجنون، لميشيل فوكو، وكيف مثّل الجنون في بنيته وجلاء صيته الحقيقة الأكثر تعبيراً لمستقبل ما كان له أن يطوي عصور نفد رصيدها القيمي دونه!” . بالتالي، فإن عنوان ” مجنون سلمى “، يشكل دمغة تشريح وتصريح بالخلل البنيوي في مجتمع يعطي الذكورة ما يجعل الأنوثة مهدورة باسمها، وأن يصادَر المجنون من كونه اسماً لمن لا يستهان بوزنه ومكانته، إلى كونه صفة تستصرخ أولي الأمر بموصوفها. مجنون سلمى، صفة لمضاف إليه، لا نعلم عن أمرها” سلمى ” شيئاً إلا بعد قراءة الرواية، لتصبح سلمى ذات النسب الأميري هذه، معلومة تاريخياً، ومحفوظة حقوقاً شخصية في الحساب المعرفي والاجتماعي أو القيمي، بشهادة مجنون كان يرى في الآخرين ما لا يرونه مثالبَ متعاقبة، وليكون الفصل بينهما، صدعاً هائلاً ورهيباً يعرض بسوية مجتمع كامل، على وقْع المعمول به سلبياً، حيث ” يتكابش ” أو ” يتتيس ” المعتبَرون أولي أمره من أمراء الكرد، قادتهم، مشايخهم، أعيانهم، وليس في العنوان التوضيحي ” سيرة متخيلة لشاعر حقيقي ” إلا المزيد المقدَّر من الملح الناعم في الجرح المجتمعي الملتهب، ليمعَن النظر في أمر. كيف يكون لدينا شاعر حقيقي بسيرة متخيلة، إلا إذا نفي إلى عالم الخيال، ليصبح مهاجِراً اضطراراً بحقيقته المحمولة، ومهجَّراً بحقيقة وزنه النافذة عملياً، لنشهد عكساً للعلاقة: مجتمع متخيل ينسلخ عن تاريخه هنا؟!

ربما بالطريقة هذه، نجد العلاقة تضادية، بين كون أحدهم مجنوناً اعتبارياً، ويجري تنحّيه أو رفضه جانباً على قدْر جنونه. الجنون بهذه الشاكلة مهدّد مجتمعيّ، ووباء قيمي يخشى منه كثيراً. وليس من غرابة في القول بأن للجنون مكانة خاصة في سياقه الديني، بوصفه منتمياً إلى خانة البدعة، و” كل محدثة بدعة ” . الجنون يقيم على هامش المجتمع، لكنه في مقام الشبح الذي ينذره بما لا يشتهيه، إنه نفيه لذاته، حين يكون ذاتاً ملفَّقة، لامفكره، إذ يتأطر بفكر لا يكون فيه سوى اسمه شكلياً، خلله الذي يتنكر له، وصحته التي يجهلها بعيداً عنه.

دوست في مفهوم ” سيرة متخيلة ” ينزع عن التاريخ ما لم يشر إليه تاريخياً، ما ينذره بضرورة التغيير، ليبقى له معنى ومبنى، وهو يحاول بمأثرة روائية أن يلفت النظر إلى سديمية المجتمع، إلى الانقطاع عن التاريخ الذي يكون عملية تحولات أو صيرورات. كما لو أن الشاعر الحقيقي لا يعاد له اعتبار، أو يجري الاهتمام به إلا من مدخل الخيال الموسوم، وهو صنعة الكاتبة، طريقته التي بها لجعل الحياة تنبض في جسد مجتمع هامد أو شبهه، ولأن ذلك يسمح لقارئه أن يحفّز قواه النفسيةن وثقافته المحيطية أكثر، للمقارنة بين الحالتين. إنها شفاعة المجنون التي يتوسلها خيال الروائي حباً به !

هي الشفاعة التي تجد ظلاً وارفاً لها في كلمة الإهداء جهة النظر إلى الحب ومن يُهدى إليها( لا يكون الحب حباً إن لم يكن فيه قبس من الجنون )، هذا القبس هو ممرر علاقة، مؤثر قيمي دخيل على واقع منمط في بنية علاقاته، بما أن الحب هو أن تكون مع الآخر إلى درجة أن تنسى من تكون لتذكَّر به، ويذكرك كما لو أنك الآخر له، وما في ذلك من رفعة الذات وتفانيها في سواها، خارج لحمة الجسد الفاني، أي حيث يكون الجنون تجاوزاً لما هو جزئي، عازل بجلده ولحمه وعظمه، وكشفاً للروح المحررة من شبكتها العضوية الآنية.

هذا الوسيط البغيض والمنشود

في الرواية عموماً، تمارس لائحة المفارقات لعبتها، في ضخ ما هو جمالي في جسدها، ليكون لها صدى واعتبار فني أكثر ديمومة.

ليس من رواية تستحق أن تكون رواية دون حضور مطلوب من المفارقات التي تتفاعل مع بعضها بعضاً، وتكوّن مجتمعها التخيلي.

لعبة المفارقات التي تمثّل بداهة فنية وأدبية، يشار إليها من خلال كل جملة يتفوه بها لسان الرواية بمفهومه السردي، وهذه اللعبة التي لا تتوقف، حيث تكون بدايتها ونهايتها مفترضتين، رغم وجود بداية كتابة ونهايتها ، لتكون في محمية ما يُسمى بـ ” الوسيط ” والذي يمرّر مؤثرات غاية في التباين، هي هذه المفارقات ومدى قوتها في إنماء الخيال، وهو أداة لافتة بحمولتها الرمزية، راهن عليها رينيه جيرار كثيراً، في كتابه القيّم” الكذبة الرومانسية والحقيقة الروائية ” وهو يلاحظ أنه ( يزول الغموض بكامله ما أن نرى في المنافس الممقوت وسيطاً. ص35، من الترجمة العربية ). كيف يضاء الوسيط هنا، وهو بمثل هذا الانتشارر القاعدي في المعمار الروائي؟ إنه ليس علاقة، طالما أن هناك مسافة، فسحة، مساحة مفصلية تقوم بين طرفين، أو شخصين، مختلفين عن بعضهما بعضاً في أمور كثيرة أو محدودة. الوسيط كاشف علاقة أو أكثر، مسمّيها، منوّه إليها، وهو مؤقت. إذ ما أن يكون هناك تعارف بيّن بينهما لا يعود للوسيط من أثر .

ربما كان في مقدور الوسيط أن يكون أداة ممتازة لمعرفة حقيقة مركّبة ” ليس من حقيقة بسيطة، كما يقال أحياناً “، لاستجلاء غموض وضع معين، لتقريب وجهات النظر، لجعل المثار مفهوماً من خلال مكوناته في تنوع وظائفها أو مهامها أو أدوارها . الوسيط فاعل فيروسي. الفيروس الذي نتخوف منه، لأنه عامل تهديد لصحتنا، يمدنا بأسباب القوة، وضرورة بيولوجية لعضويتنا. الشر، بوصفه قيمة سلبية في المجتمع، لا يُخفى دوره في تعزيز مكانته عملياً. فنياً، تكون الحاجة إليه من خلال وسيط يسمّي أشخاصاً، مواقع، أطرافاً، يجري التحول النوعي بمقدّر تفهّمه، كما لو أنه في بنيته ينطوي على قيمة الخير، والخير بدوره ليس محضاً كما يقول الواقع اليومي.

في المجتمع الذي يعاني من وطأة الثنائيات المتقابلة وحراستها هرمياً، والجاري الفصْل بينهما، كما لو أنهما منفصلتان تماماً عن بعضهما بعضاً، يكون الوسيط كارثياً، موبوءاً بما يبقي المجتمع مستمراً في عمائه الذاتي، مفتوناً بمطلقياته أو أحكامه وتراتبيتها .

دوست يمارس ذلك التحرّي في شأن بطله المنمذج روائياً: ملا أحمد الجزري” الجزيري”، منتشلاً إياه من وسط ركام من التلفيقات والخرافات المنسوجة حوله أو باسمه، معتمداً على من له صلة ما به” والدته وآخرون ” فهؤلاء حكواتيوه ورواته ” ولسرودهم فنون طبعاً. وما يمثّل فص ” حكمة الرواية ” سلمى ” حبيبة الشاعر” أي سلمى، وبلسان حال الروايات الشعبية، جهة اللقب، باسمها الكردي: سِتيا بِسْك كَسْك، أي الأميرة ذات الأصداغ الخضراء” ص 5 “، تعبيراً عن تمايزها وشهرتها أو علو كعبها دلالاً وجمالاً، وآخذاً بما ارتاه الأكثر صواباً في استيلاد نصه الروائي ( متكئاً على ذاكرته الواهنة وخياله الواسع. توطئة. ص5)،ولا أظنها مجرد حيلة ذات صنعة جمالية عابرة أو عرَضية، وإنما لجعْل السرد أكثر إمعاناً في الاستقطاب ومدعاة للتساؤل، إذ كيف يمكن لذاكرة واهنة وخيال واسع أن يتعاونا معاً للانشغال بنص روائي معَد له بتقنية غير خافية على كل ذي علم بفن الكتابة عموماً، والروائية منها خصوصاً؟وبدءاً من مستهل التوطئة، وهو يضيء كيفية القيام بهذا العمل المجهد،معانياً ومدانياً ( ضريح بطل الرواية في تسعة وسبعين يوماً..ص4). تسمية رقمية لها دلالتها أو تستفهم محتواها في المتداول الحسابي اليومي، ومدى دقة المطروح رياضياً، وصلة ذلك بحسابات الكاتب وانهمامه بما يجدي ويفضي إلى الأكثر فنية.

أن يكون الجلوس بجوار الضريح المذكور أو ملازمته، في جزيرة بوطان، طوال هذه المدة الزمنية المحتسبة، ليس اعتباطاً كذلك، لأن في سريرة الضريح ما ” يصيح ” بالنبأ الصحيح عما فات أو عما كان ناطقاً بلسان حال مكتوم، وعما تناسل منه مكتوماً إثر مكتوم وصولاً إلى المحروم من هذا المقام، وجهاً نظيراً له، أو وجهاً من وجوه هذا الحرمان من الجهر بالحقيقة، عما يصله بواقع لا يفصله عما كان إلا بأسمائه، حيث لا يعود الآخر إلا هذا الذي ارتحل إليه بخيال روحه، وأعطى لروح شاعره ما أحاله خميرة حية في عجينة نصه.

بالطريقة هذه، فـ”إن الأدب، وحتى الرواية التي تشكل شكلاً أكثر حرية للتعبير، ينتهي به الأمر إلى الخضوع لقواعد، واتفاقيات يجب هزها من وقت لآخر من أجل إعادة الحياة إلى الحياة.)، كما تقول الكاتبة الأميركية إيريكا جونغ ذات الشهرة في إحدى مقابلاتها.

الأدب، والرواية في الواجهة، إحياء لحياة في قلب حياة، وجعل ما كان معاصراً، لأنه يمتلك حقاً في الانبعاث واحتفاء به طبعاً.

تصبح صورة أحمد” أحمد ملا الجزري ” أكثر وضوحاًن من خلال مقابلته بآخرين ممن يناقضونه في رؤية الجاري واقعاً، وذلك بأحداثه الجسام، وممن يناصبونه العداء من ” أهل القلم ” الطارئين على الأدب والشعر رهان الشاعر الجزري، وممن يتهيبونه من أهل السطوة أو ” الإمامة ” بالتأكيد، لأنه في الجانب الآخر مما يعتبرونه دونهم مستوى، أو طارئاً على عالمهم، وكونه منافساً بما يستشعره طبعاً.

لا غرابة أن ركائز الرواية التي تنُصَب من خلالها وعليها خيمتُها، ثلاثة مقامات لا رابع لها، كما يشير الكاتب في التوطئة: الشرب، السكر، الصحو: أن تشرب، هو أن تستعد للقادم وأن تسكر، هو أن تتحرر من الماضي، وأن تصحو، هو أن تقيم في الآتي، وقد عرفت ما لا خفي عليك أمره في سره وجهره، واكتشفت في نفسك، ما يستبقي فيها مطمئنها لا سوءها أو موسوسها، وهو ما يراهن عليه المتصوفة في تدرجهم نحو الكمال، ليضاء لهم وجود كامل. لعلها النيرفانا، أو دازاين هيدغر: الوجود هناك بصفاء أبديته.

يذكّرنا ذلك بما نوَّه إليه في مستهل ” مهاباد وطن من ضباب” قائلاً( هذه الرواية تُقرَأ على ضوء أربعة مصابيح ). أتراها الجهات الأربع، أم تراها جهات الحقيقة جغرافياً وتاريخياً؟ وربما أشيرَ هنا بصدد ما هو حسابي بعنوان روايته ” ثلاث خطوات نحو المشنقة ” وفعل هذا الرقم رمزياً وفي المألوف الأسطوري والجماعي بالمقابل، وكيفية عجن الحساب بالاكتتاب الأدب وتطويبه فنياً بالتأكيد.

ودوست ربيب عائلة دينية، ولديه خزّين معلوماتي وحافظة اندماجية، كما يشهد صَهره لأكثر من لغة بتنوعها الثقافي داخله، واللغة المكتوبة وسيلة تعبير عن الذات، وإن كانت الكردية أداة إسناد لهوية مطارَدة بتاريخها وجغرافيتها، ورغم ذلك تنشد انفتاحاً على سواها، وهو متنقل بين لغته، وهو مصحوب ومسنَد بلغته الأم.

ليكون التصوف، كما عرِف برموزه الكبرى، فعل تحرر من الداخل، وقد أصبح الخارج متراسياً عائقاً أمام الحياة المتغيرة، ولا يعود الزمان والمكان إلا مساعدين في منح مقول القول كساء روحياً، وشهادة ميلاد تتجاوب مع متغيرات العصر ونفياً لأوجه تطرفه..

إنما ما يجدر النظر فيه، جهة بناء النص الروائي على مقامات ثلاثة، فهي تلك التي رأى فيها استجابة لرغبته، لأن معجم التصوف يضم جمهرة كبرى من المصطلحات ذات الصلة، وأن ترتيب هذه المقامات يخضع لتصور ثقافي خاص به، يسهل التعرف عليه شراباً، بداية، وما يخص مادته والمقصود به” الحبيب أو المحبوب المادي والرمزي”، وسكْراً، وما يفصح عن حقيقته نفسياً وعقلياً، ومن ثم: صحواً، وما ينبني على مقصود الذات نفسياً، وذائقة الكاتب في مزج التصوفي والواقعي.

والذي يستحق التسطير، هو أن ثالوث المقامات تقاسم نص ” مجنون سلمى “وربطه كل اسم ببيت شعري، تبياناً له، حيث يؤتى على ذكر القشيري المعروف ” ت . 465 هـ “، في كتابه التصوفي الشهير” الرسالة القشيرية” نسبة إليه، في ذيل البيت الخاص بمقام ” الشرب ” وغفْل الاسم في التاليين، دون إشارة إليه سابقاً” مثلاً في التوطئة “، وااللافت أن ترتيب الأبيات الثلاثة، يكون بعكس الوارد في نص القشيري، فبيت” شربت الحب كأساً بعد كأس…”، يأتي أولاً، ثم ” وأحيا بالمنى وأموت شوقاً…” طبعاً لدى القشيري” فأحيا بالمنى وأموت شوقاً لضرورة الإيراد ، وثالثاً” أموت إذا ذكرتك ثم أحيا…” ، وهو في نص القشيري يأتي في البيت الثاني..أي جاء تصرف دوست بترتيب الأبيات الشعرية ارتكازاً إلى تقدير خاص، يكون لكل منها دور في تنوير فصله، وما يصله بسابقه أو لاحقه، وما هو مجاز له، كما هو مسطور، بصفته كاتباً، ويعطي الحق لنسيج خياله الفني أن يطرح مادته بما هو معوَّل عليه تطريزاً وتعزيز محتوى بالمقابل.

في كل ذلك يبرز الوسيط متعدد الأدوار، لافتاً في مفهومه، على قدْر النظر في تفاعل الأسماء مع أمكنتها ومع بعضها بعضاً.

الشرب تنفيساً للداخل

اعتماداً على سِيَر شخصية مؤلفة وواقعية، يأتي سرد دوست بالطريقة التي تقيِم القارىء بين كونه رحالة تاريخ، وذواقة نص روائي. والجامع المشترك هو طابع المأساة، النسب الأعظمي لعموم رواياته، إخلاصاً لسردية جغرافية المنطقة الكبرى في حروبها وصراعاتها وانقساماتها، ووضع الكرد ضمناً، وشقاقاتهم البينية بالذات.كما الحال هنا، مع والد أحمد: الملا محمد شهاب الدين البهتي، وقد طلِب منه أن يقوم بواجبه تجاه أمير بوطان وقد واتته المنية: غسلاً وتكفيناً ودفناً، وما يخص تلك الحشيشة” الكرة “بين ( إصبعي الشاهدة والوسطى. ص 11 )ز الحشيش الذي كان يتعاطاه الأمير كل يوم. لعل ذلك إشهاراً أول لطبيعة الأمير وصلته بالواقع والتهائه به. ليخلفه ابنه الأمير الثري محمد بك..وبالتوازي مع معاناة زوجته” الملا” في جرّاء آلام المخاض ، ليرزق بولد واعد، هو شاعرنا: ملا أحمد الجزري، وربطه بالقلم، حين أراد من الداية المسيحية قطْع سرَّته به( بهذا القلم يا أختي، عسى أن يجعله الله من أهل القلم. ض17 ).

ذاك” الأمير ” من أهل السيف، البندقية، وكرسي السلطة، أما الشاعر فنقيضه في الخروج إلى العالم. يا للوسيط الساخن بينهما هنا!

يأتي الشراب تلبية لظمأ عضوي كالعادة، سوى أنه محوَّل هنا، فيكون التعبير في إملاء سطته الرمزية أكثر نفاذ أثر وقوة، على الصعيد النفسي خصوصاً، ليصبح هو نفسه ممراَ لعلاقات غير متكافئة، عبْر وسيط شاهد على مجتمع مختل في بنيته الاجتماعية والتاريخية.

ربما كان المشهد الذي يصف فيه وضع أمراء الكرد طوال قرون خلت ومنذ أربعة قرون ونيّف وسط صراعات المتحكمين فيهم، وتأليبهم على بعضهم بعضاً، يمثّله هذا الوسيط الذي لا يُنتبَه إلى جانبه التدميري، بين إمبراطوريتين كبريين: العثمانية والصفوية، وتبعات سلطتهما الشرقية، وقد ( عاش كُرد تلك الإمارات في ذلك الصيف” صيف آب 1578. هنا” أياماً حزينة ملأتها النسوة المتشحات بالسواد نواحاً ومراثي تردد صداها في كل مكان فيما انشغل الرجال بتداول أخبار عن الورثة وصراعاتهم والمكائد التي يحيكها الأخ لأخيه سعياً لالتقاط جمرة الحكم من موقد الباب العالي في الآستانة .ص19) .

يعطي الكرد من خلال متزعميهم لأعدائهم، أكثر مما يعطونه لأنفسهم، وبقدْر ما يكون الأعداء محل اعتبار ورهبة ومكانة في الاعتبار السياسي لدى جملة أولئك المعنيين بأمرهم أهلياً، رغم المعرفة المباشرة لفعل هؤلاء فيهم ظلماً وتنكيلاً وتشويه مكانة واسم،يوضَع الكرد من قِبلهم، وهم منهم وفيهم، في المرتبة التي تسمح لهم لأن يتصرفوا فيهم ملء هواهم كثيراً، فلا يرون إلا ما يريدون النظر فيه، ولا يصغون إلى ما يستجيب لرغبات خاصة بهم، وبالطريقة هذه يضيّق الخناق على مجتمع بكامله، ويفقد بوصلة الاتصال بآتيه كذلك .

وما نصيحة والد أحمد له إلا تعبيراً ومؤلماً عما يكون في مجاورة المتنفذ من إيذاء لمن يطلب تنويراً لروحه وخارجها، أن يكون ابنه من أهل القلم فقط( الزم طريق العلم ولا تحد عنه. ص20) .

من المؤكد، وكما هو متوقع، في سياق الجاري سرده، أن يسكون سلوك الشاعر، كما كان والده في الاتجاه المعاكس، كما تقول سردية حياته وقد أصبح معلّماً في المدرسة الكردية الشهيرة ” مدرسا صور: المدرسة الحمراء “.

لمنْح هذه السردية دفَقها وقابليتها لتحريك كوامن النفس لدى قارئها، وإشغال الوسيط بالكثير من المؤثرات، تبدأ دورة الخاتون سلمى ابنة الأمير، وقد زارت المدرسة دون أي علم من الشاعر ودون أن تعلم بوجوده، لتبصره نائماً أو شبه نائم، وتحدث صعقة الحب من النظرة الأولى، ولا يعود النظر إلى الوراء ممكناً طبعاً . سلمى ذات الصيت، المتعلمة والجميلة( أنا الأميرة سلمى البهتية من بلاد الكرد، ربيبة القصور، غزالة الجزيرة وفراشة روضة الأمراء. ص36)، كما هو سريان فعل لسانها عن حالها، ومن قبل كاتب الرواية .

وربما الإتيان على ذكر أوصاف لها، من قبيل تقريب المسافة بينها والشاعر، ومن ناحية أخرى، لجعلها أكثر توتراً، لاختلاف المواقع، وقد تميزت بالتواضع، والالصدق وكره النفاق والتزلف( ليس في القصر من أثق بشهادتها سوى مرآة ديار بكر التي نشأت بيني وبينها صداقة عميقة، إنها تخبرني، كلما وقفت أمامها أسدل شعري على كتفيّ، أنني فتاة فائقة الجمال، تقول لي مرددة كلام الماشطة: سلمى! أنت تملكين أجمل عينين في بلاد الكرمانج، بل في كل الدنيا، لم يخلق الله مثيلاً لهما منذ أن خلق أمنا حواء من ضلع زوجها النائم في ظل شجرة التفاح..ص41) .

أن تكون الأميرة، وهي في مقامها الرفيع مستأنسة بوحدتها، وحميمية علاقتها المتوقفة على المرآة. المرآة وليس أي شيء آخر، ففي ذلك تكمن بلاغة السر الذي بحقيقة واقع مطعون في سويته، مقابل الشاعر المختلي بنفسه وشعره مرآته في الحالة هذه.

يتقابل الاثنان في مقامهما الروحي، دون أن يشكلا كلاً واحداً. إن الوسيط الفاصل والقائم بينهما يسبقهما زمنياً، أو يتقدم عليهما تاريخياً، بما أنه يظهِر طرفين بينهما غاية التباعد، ارتفاعاً وانخفاضاً، والشاعر يأتنس بروحه، بعالمه المركَّب داخله، ويبحث عن تعويض يخفف عنه معاناة الوسط، ليكون شعره من ناحية مؤاساة ذاتية، ومن ناحية رسالة غفل من الاسم للخارج، ليؤخَذ بأمره علماً، حتى بالنسبة إلى محبوبته الأميرة، كما لو أنه غير مرئي، إنما يُقرأ وكأنه غير موجود. ولتكون تلك مع صورته الفعلية عبر مرآة خاصة. المرآة لحظة تجلي الروح المعذبة، وذلك الجمال المحصور في قلعة أو قصر محروس، في انتظار شخص في مستواها ومقامها، والمرآة صامتة، تعكس روحها من الداخل، ولا ترى في هذه الروح إلا ما يكون تكراراً لعنف تعذيب صامت يقض مضجعها، وهي لا تستطيع حراكاً، أو تكون مأخوذة بصورتها الذاتية، وهي تواجَه به، تعبيراً عن وسيط تكون داخلة في نطاقه، ويستحيل التواصل خارجاً بالمقابل .

ذلك من شأنه إماطة اللثام عن تاريخ مجتمعي، سياسي، ونفسي، يمارس تقاطعات في بنية الثقافة القائمة المنمطة . لا تعود الرواية مجرد استهواء كاتب، أو تمثيلاً عابراً لواقعة ترتد إليه وحده، إنما تحفر في الأعماق تترجم العصي على الترجمة اجتماعياً بطريقتها.

الشاعر مقضي عليه بالأمل المؤجل دائماً. شعره حليفه، ولكنه لا يستطيع تحقيق المرغوب فيه، سوى أن يكون شاهداً على استفحال وضعية خرسانية في الواقع، إنه زفرة المحروم، وإيقاظ لقلب محكوم بالمكابدة، ومعايشة الوهم بوصفه واقعاً، كي يستمر في الحياة، وليس في الذي جاء بلسان الشاعر، أو من خلاله ، وهو أن ( الشعر نار مقدسة تنير الظلام الذي تتخبط فيه بعض الأرواح وتتدفأ عليه القلوب الحائرة. ص 69).إلا كشفاً لمستور لا يمكن تداوله، أو البت في شانه، كون الشعر وليد مأساة وشهادة واقع مأساوي، وفي العمق حصاد مجتمع يعيش هزيمته الروحية وعجزه عن تكوين هويته المجتمعية، ليعرف حقيقة قوته، وتمييزها عن الأعداء في الخارج.

وما جرى لاحقاً حيث زفَّت الأميرة إلى( ابن صاحب ” حصن كيف “.ص79). وما يقوله الشاعر في سره، وقد رآها ليلة عرسها، وهو يودعها منجرح القلب، وهي تودّع مرآتها( وداعاً أيتها المرآة الوفية، وداعاً يا رفيقتي، وكاتمة أسراري. ص 86)، ليس مؤاساة لما يستحيل تغييره، إنما لما يستحيل التفكير فيه، وليس مسألة قضاء وقدر. إن هزيمة الطرفين: الشاعر والأميرة في العمق، هزيمة مجتمع، وبمثابة الحكم باستحالة التحول إلى الانفتاح أو الاندماج الداخلي، في مجتمع تختفي فيه الأنساب والألقاب لصالح كفاءات لها جدارتها، وما الحديث المتكرر عما هو قدري إلا اعترافاً بنسداد الآفاق، والخضوع لسلطة المأثور تقليداً وعرفاً، يكفّر كل من يشك في سلطتهما..

السكر الذي يصدم. معقول؟

في رواية الأزمة المستفحلة هذه، تتصاعد وتيرة السرد، تعبيراً عن هول الجاري، ومن خلال الإخلاص لمفهوم الأزمة التي يلتقي فيها السياسي، الاجتماعي، التاريخي، الديني والنفسي، تصبح كل الأسماء مرشحة لأخذ حصتها من أدوائها، حتى الأكثر حضوراً بتلك السلطة التي يتباهى بها، لا يمكنه ادعاء التحصن أو الحماية من كل مكروه جانبي، والشعور الضمني بأنه في وسط غير منضبط، وبدوره، فإن أي حديث عن الحب يكون متجاوزاً لاسمه ومسماه، إنه الأفق الذي يشير إلى ما لا يُرى فيه، مستقطباً كل ما يكوّن المجتمع . أي لا يعود مجنون سلمى الموصوف والاسم بالذات، إنما ما يجعل من المجنون شهادة تبريز لحقيقة تفترس الجميع، وسلمى العاجزة عن فعل أي شيء في المجتمع، ليس باعتبارها اسم امرأة أو أنثى، وإنما يشل مجتمعاً للمرأة مكانة معتبَرة في ولادته وحقيقة وجوده. فأي معنى لمجتمع يضحّى بحبه، وهو حامله الحياتي الأسلم ؟

نجد مثلاً، كيف أن غريمه شمس الدين الفنكي، والذي أقصاه عن الأمير بوشاية مركَّزة منه، أعلَمه بخبر زفاف الأميرة، وهو عالم بحقيقة حبه لها، ورغم تجاهله لما سمعه، إلا أنه تأثر بطريقة إعلامه له، وهو يدرك في قرارة نفسه( عرف ذلك الثعبان أنه نفث كل سمومه في جسدي. ص94).

ربما استوقف قول كهذا قارئه، لكنه لا يتوقف عند ظاهره، إنما ما يحيل الشاعر نفسه إلى مستبطن اجتماعي وكشّاف قيمة منخورة. إن كل محب ينتظر الآخر في داخله، وهو علم أنه انتظار غير مجْد ٍ ” غودَوي !)!

إنه لا يستطيع الإفصاح عن حبه، أو الاقتراب منها( إنها حكاية مم وزين تتكرر، وكما أن مم لم يستطع الانتصار لحبه واستسلم حتى زجوا به في السجن فمات فيه سأصبر وأنتظر حتى ينجلي غبار هذا العرس. ص98). كما أفاض الشاعر بقول منكوب كهذا. حيث إن دوست يلعب بالزمان ووقائعه، باستدعاء كل من مم وزين، وشاعرهما ” خاني ” وما يكون لهما من ماض سابق على خاني، إنما هو التذكير بالنظير، مؤاساة للنفس، وسعياً إلى تهدئة الروح المعذبة . في مجتمع لا يعد الشاعر من ممثليه، أو المسموح له في أن يفتي في قضية معينة، أو مسألة اجتماعية مفصلية سلماً أو حرباً، وفي عالم محكوم بتقسيمات تتناظر وتتباين قوة وضعفاً، وهو ” الشاعر” نفسه عالم بذلك، ومن خلال والده، كما في قول له( كثير من أمرائنا أتلفوا أدمغتهم بالحشيش والأفيون، لو اهتم هؤلاء الحشاشون برفعة قومهم كما يهتمون بمجالس الحشيش والغناء لما كنا على هذه الحال من التفرق. ص111).

قول جائز، وغير جائز. جائز، في ضوء المجتمع المفتوح، وغير جائز، لأنه من خلال ما يتحكم بالمجتمع ويشظيه يغدو مجازفاً في التعبير عما لا يقبل التعبير عنه، ولو جاز ذلك، لما كان لوجود رواية كهذه، وشقيقاتها من روايات دوست الأخرى من معنى .

ما يستحق اعتباراً وانهماماً به، هو الرهان على الكتابة والنظر في الأفق البعيد ليكون شاهداً على انخساف مجتمع ومسوخية حاكميه. وتلك هي الشهادة الوحيدة والباقية للأدب والرواية تشدد عليها. أي حيث تستمر الشهادة كما لو أن صاحبها لم يمت، بعكس الذين كانوا يتحكمون حتى بحركة الهواء، أنفاس الناس من حولهم، وقد مضوا وانقضوا ومعهم خيلاؤهم وغطرستهم.

وثمة مسألة تستحق إضاءة من الداخل، وهي المتعلقة بدور شمس الدين الفنكي، ويذكرنا بدور” بكو عوان ” في ” مم وزين ” أحمد خاني.

واقعاً يجري استهجانه، ولكنه فنياً يكون له اعتبار قيمي، بتكوينه الفني، ربما أكثر من نقيضه هنا: الشاعر أحمد، أو مم لدى خاني. إن ظهور الفنكي في رواية دوست كظهور بكو في ” مم وزين” هو الذي أضفى على مأدبة الرواية نكهة مستساغة، وباعتراف ” زين ” نفسها في الثلث الأخير من ” مم وزين ” فإن بكو كان شهيداً بالذي قام به، وقد أصبحا من خلالهما نجمين في السماء، والشاعر وسلمى خلّدا من خلال هذه الاستحالة في الوصالة،رمزاً مركَّباً يعرّي واقعاً لا يتغير، لأن من فيه عاجزون عن تغيير أنفسهم .

إن شهادة والد الشاعر بقوله( ليس للشعر رواج في بلادنا وبين قومنا يا ولدي. الأقوام الأخرى أفضل منا وترى شعراءهم مبجلين يستنسخ الوراقون دواوينهم ويضع فيها النقاشون التصاوير البديعة…ص134)، جارحة ومنجرحة معاً، لأن الشعر حينذاك كان يمثل ثقافة عامة، وتقويماً لمجتمع بكامله، وإبرازاً لتلك السلبيات التي تملأ الوسيط، وينمّيها الوسيط كراهيات متنامية . ربما الراهن مندرج في الأمس .

في مقام الصحو وويلات المحو

يدرك الشاعر وهو يتقدم في العمر أنه كلما أضيف إلى عمره يوم جديد، تضاعف قهراً، وعاش مرارات أكثر، وهو ينفذ إلى داخل الحكام وكيف يتعاملون مع المحيطين بهم، ومن عل، وكيف أنه لم يعتزل مجتمعه كلياً ( تذكرت كلام أبي حين كان يحذرني من مخالطة الحكام أيام الصراع على عرش الإمارة:

أنت منذور للعلم يا أحمد، وأنا أحذرك من مخالطة الأمراء وأهل السلطان..ص152 ).

أولم تكن معرفته لحقيقة ضارية كهذا بناء على خبرة ملموسة؟ وكما كان الحال مع والده، أكان في مقدور رواية كهذه أن تبصر النور لولا الدخول الخطير هذا في حقل الألغام بمبناه ومعناه السلطويين؟ إنما المذكَّر به، تنوير لمن يريد العفة لنفسه، وضمان غد أوفر توازناً نفسياً لروحه، وقابلية للاستمرار في العين، رغم وطأة الحالة، في مجتمع تتبع أرزقاقه توزيعاً تعليمات من يربطونها بربط الأعناق .

وفي مجتمع يكون للفساد مقام محمود، من الطبيعي أن يكون التزوير وجهاً ساطعاً ومقدَّراً، لأنه مميّز بسرعة الحركة والتقلبات، حال الفنكي وتنسيب أشعار لأحمد إليه، وليجري فضحه بعد ذلك. وفي ذلك مكاشفة أخرى لهذا الوسيط، وهو يعمّق في مفهوم الموسوم فضائحياً من خلاله، كما لو أن الشعر الفعلي بنفسه ينتقم، وليس على التاريخ إلا أن يستجيب لسلطته الرمزية.

نعم( الرواية مرآة تمشي على الطريق السريع ) كما يقول ستندال، وفي ” مجنون سلمى ” تمارس مؤثراتها أكثر من دور، في الفصل بين الجدير بالبقاء والمستحق لأن يطوى ويُرمى به على مزيلة التاريخ.

وتكون الكلمة الأخيرة، كلمة منطوقة بلسان الحبيبة التي هرمت وفي قلبها جرح لم ” يهرم ” إنما بقي يتقد إيلاماً وتذكيراً بلحظة من الزمن، أشغلتها وشكلت العالم المكبوت داخلها، جهة تعلقها بالشاعر، وهي تزور الجزيرة ، وهي مصدومة بموت شاعرها وهي مشغولة به صبابة( مات ملاي جزيري. الشاعر الذي طارت شهرة قصائده في بلاد الكرد حين أصبح أمير شعرائها بلا منازع. ص 206).

إنه اعتراف من لسان امرأة تدرك أن سوية المجتمع هي في ذلك التآلف المجتمعي، المتحرر من تلك التراتبية القاتلة.

سلمى التي خلفتْ بنات وحفيدات، عاشت ماضياً وهي تتنفس مناخه نفسياً، وهي تبصر المرآة الشاهدة والصديقة الفعلية لروحها.وهي تلمسها، لتسقط وتنسكر، وتنجرح إصبعها، لتقول ما يجعل قولها استشرافاً لهاوية تهدد مجتمعاً مائلاً عليها( سيشفى جرح إصبعي، لكن من سيداوي جرحاً قديماً في القلب، جرحاً عميقاً بدأ من جديد؟ ص212).

أكان في مقدور دوست أن يكتب مأثرته الروائية هكذه، لولا شعوره بما هو كارثي، بما هو معلوم بمحتواه في واقعه الكردي؟

أليست المرآة المتداعية والمنكسرة والمتحولة شظايا، صرخة جماد ليس جمالاً، روحنة لحقيقته، تهويلاً مصادقٌ عليه، لأنه لم يعد هناك أي مبرر لأن تبقى المرآة، وقد مضى المأمول؟ كي تقترن صورتها في واجهتها باسمه وهو حي؟ كما لو أن الجرح، جرح الإصبع نفسه، انفجار المكبوت غير المعلوم بنسَبه العضوي والنفسي، إلا من جهتها، وما لهذا الكبت من قهر تاريخ، والإصبع نافذة بدلالتها، وقادرة بطريقة ما، أن تهز صمت المكان، أو تعلِم قارىء الرواية، بأنه هو نفسه داخل في شباك المتوخى من الرواية، وليس بمعزل عنها.

تلك رواية قارئها، وهو يتنوع مقاماً ودوراً، في مجتمع ليس عليه إلا يتفاعل أفراده ليكونوا هم أنفسهم مرايا شفافة لبعضهم بعضاً.

ربما بالطريقة هذه وحدها فقط، يكون الإخلاص لحب كل من الشاعر ” المجنون ” وسلمى الأميرة وهي محررة من سطوة القصر، دون ذلك تعدِم الرواية مشروعيو نشرها، أو حتى كتابتها، إن لم يكن التفكير فيها بمؤازرة خيالية. يمضي الكاتب إلى جنونه ليتبصر، ويمضي المجتمع بعماه مكتفياً بقطعياته فقط ..