الدكتور كايد الركيبات

حين آخر المدن ملامح من السيرة، عنوان يذهب بالقارئ بعيداً في التأمل لمكنون المؤلفة، فهل قدمت رواية مطعمة بأحداث من السيرة الذاتية؟ أم أنها قدمت سيرة ذاتية بقالب روائي؟ ليجد أن الكاتبة ماهرة في اختطاف القارئ من زمانه ومكانه ومشاعره، والقذف به في مواجهة عوالم إنسانية قاسية مصورة بلغة أدبية سلسة، ضربت بإيقاع فني محترف في سنوات عمرها، عبر تصويرها مقتطعات من الزمن وقفت عندها ووجهت نحوها انتباه القارئ.

غوص الأستاذ أسامة عوض الريح في عالم الأدباء والمثقفين جعله يضفر بهذا العمل الفني الأدبي، ويسمه بميسم دار المصورات للنشر والطباعة والتوزيع، عام 2021، كان عام سعده بامتياز، من بلاد النيلين اقتنص درة نهر الخنزير في بلدة عامودا أقصى شمال شرق سوريا، البلدة التي يفصلها عن بلاد الترك خط النار، جمع السودان وسوريا الدم القاني، الذي فاضت به أجساد الأبرياء ليعيش عُبّاد السلطة، ويفنى هناك شعب السودان جوعاً وقهراً، وهناك في سوريا ماتوا تحت رماد البارود. جمع شعبا البلدين ألم الظلم، وجور اليد، جمع الشعبان أشلاء تمزقت وهي تصرخ تريد العيش بإنسانية.

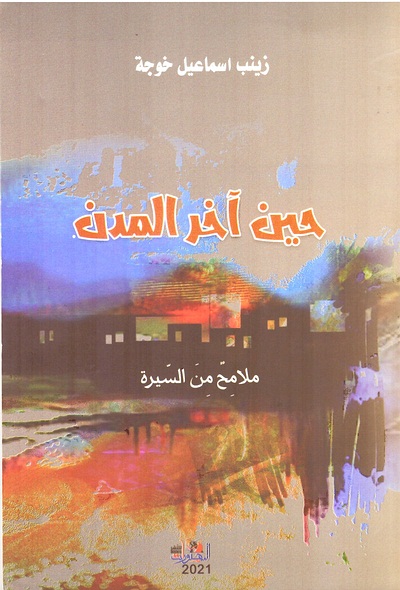

في الإهداء كشفت الكاتبة السورية زينب إسماعيل خوجة القوة الدافعة وراء كتابتها لهذه الأوراق من سيرتها الذاتية، بعد مشاركتها بورشة عمل في فن كتابة السيرة الذاتية التي أقامتها شبكة فنون بنات مندي بالتعاون مع أصوات نسوية كوردية في بلاد الغربة. قالت: “أثمرت نون المنفى ونثرت بذورها تحفيزاً فكانت “حين آخر المدن” (ص:5).

السيرة مليئة بالصور الفنية الأدبية والعبارات محكمة الصياغة، التي وظفتها الكاتبة لتخاطب مشاعر قرائها قبل أن تنفذ إلى عقولهم وتقلب الصور النمطية التي تراكمت في أذهانهم عن المعاناة والموت والبؤس، قالت: “وإن كان ثمَّة موت لا بدَّ منه فهو على الأقل لا يشبه موت السوريين الذين دفنوا تحت ركام بيوتهم ونحرت رقابهم تحت حدّ سيفٍ وسكين” (ص:9).

تحدثت عن معاناتها حين خروجها هرباً من سوريا لتعبر الحدود إلى تركيا فتجد نفسها أشد حاجة إلى الهرب لتنجو بشرفها من ذئاب البشر نواطير السجون أثقل كاهلها ثلاثة أطفال بصحبتها، أحدهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، “ألم تتم مساومتي على كرامتي وشرفي ونجوت منها بمفردي؟ صعب كثيراً أن تزفر ذاكرتك بكل تلك اللحظات البائسة، وسدى تحاول أن تتنفس لتنقذ نفسك من حشرجات الوجع” (ص: 11).

في حديثها عن لقائها زوجها في ألمانيا يوم نجت من القبارين والسجانين قالت في وصف ما أخفى من مشاعر: “في عينيه حديث طويل لا أعتقد أنه سيعترف به كله ربما لأن الرجال يعرفون كيف يخبؤون الكلام في محابر الأعين” (ص: 12،13).

رغم انطلاقتها في سرد سيرتها من وصف سريع لخروجها من سوريا باتجاه الأراضي التركية، ومن ثم التوجه إلى ألمانيا لتلحق بزوجها الذي سبقها في الهروب قبل تسعة أشهر، ووصفها حرارة اللقاء، وتجهيزات عائلة صديقة لإقامتهم المؤقتة، قالت: “حان الموعد لأن تعدّ لنا ربة المنزل غرفة لننام فيها عقب نهار طويل… حاولت أن ترتب الغرفة لنظفر أنا وزوجي بغرفة تتيح لنا أن نزاول بعثرة الحنين… أخبرتها أنني لن أغيّر من نظام حياة أسرة ولو لساعات قليلة من أجل إشباع رغبة يمكن تأجيلها” (ص: 21). ثم انثنت في استرجاع شريط ذكرياتها تحدثنا بشيء من المرارة والحسرة، عن مأساتها يوم عبرت الحدود إلى تركيا، والحالة التي كانت عليها يوم قبضوا عليها وأودعوها السجن برفقة أطفالها الثلاثة، حتى يُبت في أمر المهاجرين غير الشرعيين.

جعلتنا نعايش حالة الذعر التي عاشتها يوم صدمتها الحالة المرضية الشديدة التي عانى منها طفلها “فرهاد”، وفي شدة ما هي فيه من عاطفة وخوف على ولدها نقلت لنا قصة حدثت في بلدتها قبل عقود يوم التهمت النيران أجساد مئتي طفل في حريق مفتعل في دار السينما، ثم عادت لاستكمال قصة معاناتها مع مرض ابنها، لتهرب منها مرة أخرى، لتحكي قصة نهر عاموديا، وما فعله بأهل القرية يوم فيضانه.

نفخت الرماد لترينا جمر المعاناة التي تلمسته في بلاد المهجر، هذا كله جاءت به تحت عنوان الضفيرة، وهو العنوان الذي استحوذ على ربع عدد صفحات الكتاب، والضفيرة بحد ذاتها وردت في سردية السيرة، ففي سجنها داخل الأراضي التركية ربطت باب الغرفة التي سجنت فيها بضفيرتها، حتى لا يُفتح عليها وهي في حالة غفلة، أو سبات من الكد والتعب الذي لحق بها ليلة هروبها من سوريا، فكانت ضفيرتها سلاحها الذي دافعت فيه عن سلامتها وكرامتها وشرفها.

تحدثت في سيرتها عن حياتها العائلية، عن والدها الذي وهبه الله المكانة الاجتماعية والعلم الشرعي، ودوره في خدمة أبناء بلدتها، تحدثت عن والدتها، ووصفت لنا بمرارة معاناتها مع القراءة والكتابة، وأخبرتنا أن أفق جدها لم يستوعب حلم يقظة عاشته أمها في يومها الثاني في المدرسة، يوم كانت في السادسة من عمرها، وكانت تتفاخر بأنها كتبت الأرقام في دفترها، فاختبرها، ليجد أنها لا تستطيع حتى مسك القلم بطريقة صحيحة، فكانت منهُ الأيمان المغلظة على أن لا ترتاد هذه الطفلة المدرسة بعد اليوم، لم تكن تعرف أمها أن كتابة إحدى الطالبات في دفترها، ونسبة الفعل لها، ستكلفها جهلاً بالقراءة والكتابة طيلة حياتها.

فتحت لنا قلبها وحدثتنا عن حياتها الخاصة وعن مراحل دراستها وعن تصوراتها للمستقبل، وذكريات الماضي، وبؤس الحاضر، قالت: “كان أستاذ الجغرافية يحدثنا عن غابات الأمازون وجبال همالايا، ولم يخبرنا يوماً عن مدن في ذمة الخرائط تعلق فيها المشانق علناً، ولا يُعثر فيها على رغيف خبز!” (ص: 111)، حدثتنا عن ياسمين، ابنة قريتها، تلك الفتاة التي فقدت حياتها لوشاية حاقد، لم تجعل لوالدها القدرة على العيش على وجه الأرض إلا أن يجعل من دمها بساطاً، مشى عليه بخيلاء الشرف وغسل العار.

وصفت لنا وصفاً حياً، حياة الغربة، وما يعانيه المغترب من قوانين صارمة وشروط تعجيزية قالت في إيجاز مؤثر: “فحامل الشهادة الذي كان يعلق شهادته على جدار غرفته لعدم توفر شاغر في دوائر الوطن يعمل هنا في بيع البيتزا… والمعلمة التي درّست أجيالاً مقابل نقود معدودة يعرض عليها بداية أن تعمل في خدمة البيوت وبعد جهد جهيد يطلب منها إن كان لا يزال سنها مناسبا أن تخضع للتدريب قبل أن يسمح لها أن تعمل براتب ضئيل في إحدى رياض الأطفال” (ص: 104).

من المهم جداً توظيف الخيال في العمل الأدبي ـ دون أدنى شك ـ أن توظيف الخيال في العمل الروائي على وجه الخصوص والعمل الأدبي عموماً له ظل من الحقيقة. وأن التوظيف المتقن في التقديم والتأخير في سرد الأحداث وخلخلة الترتيب الزمني في البناء الموضوعي للسيرة الذاتية يكسبها صفة البناء الروائي، وفي “حين آخر المدن” جاءت السيرة معبرة عن الشخصية الحقيقة، وإن كان القارئ ــ في كثير من الأحيان ـ غير معني بواقعية أحداث السيرة الروائية وحقيقتها، فهو معني جداً بالفضاء الأدبي لما يقرأ، وهذا ما تمكنت من خلقه الكاتبة بأسلوب جمالي وذائقة فنية فريدة.

كاتب اردني