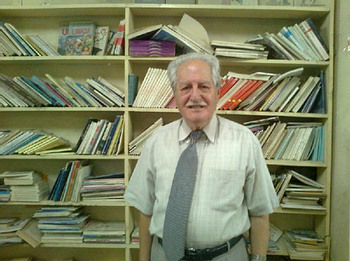

إبراهيم اليوسف

لا تقاس عظمة بعض الأفراد بما راكموه من سِيَر ولا ثروات، بل بما تركوه في أرواح من عرفوهم، وما تَمثّل فيهم من معنى. أنيس حنا مديواية ليس سيرة تُروى، بل ذاكرة تُستعاد، وكيانٌ يكاد يجسّد ظلاً واقفاً للثقافة في مدينة قامشلي.

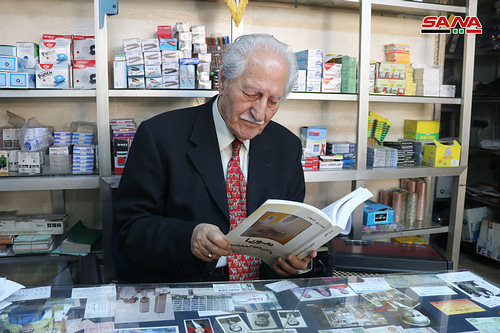

لم يكن صاحب مكتبة فحسب. كان حارساً للكتاب، ساهراً على وصوله، بشكل يومي، على مدار الأسبوع، من العاصمة إلى القرّاء في المدن الموصولة بروح الكلمة: عامودا، تربسبي، ديرك، وربما حتى الدرباسية وسري كانيي. بينما كانت شاحنة المطبوعات توصل حصة مكاتب مركز المحافظة والمكتبات التابعة لها لمعتمد حسكي آخر. اسمه اقترن بـ”مكتبة اللواء” كما يقترن الاسم الأول بالعائلة، وكما تقترن المدينة بنافذتها إلى العالم.

في السبعينات والثمانينات، كنا نعرف توقيت سيارة المطبوعات كما نعرف مواقيت الخبز. تصل الصحف ليلاً، ونتجه صباحاً إلى المكتبة. كان للقرّاء طابورهم، لحظة تفريغ حمولة الشاحنة، كما للجائعين طابورهم أمام الأفران. وربما، كانت أزمتنا أمام مكتبة اللواء أشدّ جوعاً.

كنا نأتي شتاءً، نحتمي من المطر برداء الحماسة، نهرول صوب المكتبة بأقدام وألبسة مبتلّة وقلوب لاهبة. لا يهم إن تبلّلت ثيابنا، المهم أن تصل أعداد الصحف، أن تكون “المعرفة” قد وصلت. وفي صيف قامشلي اللاهب، كنا نتصبب عرقًا في طرقات المدينة، فقط كي نصل قبل أن تنفد النسخ. المكتبة كانت وعدًا، وحضنًا باردًا في حر الانتظار.

أنيس، الذي ناهز القرن من عمره، لم يكن موزع صحف فحسب، بل ضميراً ثقافياً ظلّ يعرض كل ما كُتب في المدينة، كل ديوان، كل رواية، كل دراسة، ويخصّ بعض الكتّاب بنداء هاتفي أو بلطف احتفاظ. أحياناً كان يُخفي ديواناً لحساسية أمنية، ويشتري ديواناً آخر بدافع الوفاء. مكتبته كانت المعبر الإجباري لكل مطبوعة قبل أن تدخل البيوت.

من مكتبة اللواء كانت تنطلق لقاءاتنا: أصدقاء، قرّاء، عشاق… كانت المعادل المدني الوحيد للجامع والساحة والمقهى. كم من عاشقة قالت لعاشقها “نلتقي أمام اللواء”؟ كم من مثقف قرّر مستقبله وهو يطالع عنوان كتاب على الواجهة قبل أن يلتقطه ويخوض غمار القراءة والكتابة؟ لم تكن مكتبة فقط، كانت ساحةً خفيّة، وسرًّا عامًا. كانت روح المدينة المطبوعة على ورق.

علاقتي بها بدأت في منتصف السبعينات، عندما نشرت مقالاتي الأولى، واستمرت حتى مغادرتي المدينة في أواخر العقد الأول من الألفية الثالثة. سرت إليها مرارًا، أقطع الشوارع سيرًا على الأقدام، أتجاوز المتاجر والمارة، أصلها قبل أن تُفتح أحيانًا، لأجد من سبقني: أصدقاء في القراءة، كتّابًا سبقوني إلى الحروف، مجايليَّ، وبعض الجيل الأحدث، طلابًا وعشاقًا ومترقبي أخبار. كانت المكتبة ملتقى طبقات المدينة كافة، تذوب فيها الفروقات وتُستعاد فيها الإنسانية.

كانت في قامشلي أزمتان: أمام الأفران، وأمام المكتبات. من لا يشتري خبزه، يشتري فكره. وكانت أحيانًا النسخ محدودة، والطلب كثير، فيحتفظ بها أنيس للمشتركين الأثيرين، وهم غالباً من الكتابة وبعض الشخصيات البارزة في المدينة، أولئك الذين يعرف وجوههم، الذين لا يخلفون موعدهم مع الكلمة.

كنت مشتركًا مع أكثر من مكتبة: اللواء، الرازي، الأنوار- الزهراء، نوشين، الضياء، عادل، وجوان- سومر- تشرين- أواز- دار الثقافة- دار العلم- دار القلم- مكتبة ريمون معجون وعبدالاحد سفر …إلخ. لكل مكتبة نكهتها، لكن اللواء كانت البوابة الأم. وما من ديوان صدر في المدينة، إلا وعُرض على واجهتها وأرففها. في زمن كان فيه للمدينة مطابع، وصحف، ومجلات، كانت مكتبة أنيس نقطة التوزيع الأولى، بل صارت جزءًا من طقوس النشر.

أنيس مديواية لم ينتظر أن يكتب أحد عن كاتب ليعرضه، بل كان يسبق الزمن، يرحب بالكتب قبل أن يُعرف كتّابها. أحيانًا كان يتصل بي: “لقد جاء ديوان الشاعر فلان”، “وصلت رواية فلانة”، “جاءتنا دراسة عن كذا”. وكان يحتفظ لي بنسخ كأنها هدايا شخصية.

حين صدر ديواني الثاني، وضع اسم مكتبته كدار نشر، واشترى نسخًا كثيرة منه. أما ديواني الأول، فقد وضعت نسخًا منه في الواجهة، وبعد أيام اختفى. سألت العاملة، فأخبرتني أن المصادرة قد وقعت. وأعقبتها تحقيقات، أدّت بي إلى الانتقال من تدريس الثانوي إلى الابتدائي، في رحلة إدارية باردة، أشبه بالنفي.

ومع ذلك، لم تتأثر العلاقة. لم تكن السياسة عائقًا، رغم كل شيء. كان أنيس يحدثني عن حزبه، عن القومي السوري الاجتماعي، يدعوني إليه، ويعطيني مطبوعاته، فرحًا بأن أقرأ. كان يلح أن نلتقي في مكان آخر، خارج المكتبة لنناقش أمراً، فأخذت معي الصديق عصام حوج، لئلا يعرض علي أمر التنظيم، إذ ناقشناه، وعرف أننا شيوعيون. لم يُخفِ خيبته، لكنه لم يُخفِ احترامه. فيما بعد قرأت ريبورتاجاً عن ذكرياته مع أول عش ماسوني في قامشلي، وهو ما لم أكن أتوقعه. لم أتوقع أن في مدينتنا ماسونيون!

كانت علاقتنا أوسع من الأيديولوجيا. لم يكن الخلاف الفكري سدًا، بل جسراً. ظلّ يسأل عني حتى بعد سنوات من مغادرتي، مرة هاتفني: “أين أنت؟”. شرحت له. وكان صوته دافئًا كما عهدته، ممتزجًا بنبرة أبويّة نادرة.

أنيس لم يكن موظف توزيع، بل مصلّيًا دائمًا في محراب الكلمة. مكتبته لم تكن محلًا تجاريًا، بل كنيسة صغيرة للمعرفة. فيها التقينا، منها انطلقنا، إليها عدنا. كتب جاءت عن طريقه دخلت بيوتنا جميعًا، كتب لا تشبهنا أحيانًا، لكنها علمتنا أن نختلف بلا كراهية، أن نقرأ من لا يشبهنا.

رجل ودود، إنساني، لا يرفع صوته، لا يُقصي من يخالفه. ترشّح مرات كثيرة للبرلمان، ولم ينجح. لأن النجاح في قامشلي، كما في سوريا، كان محجوزًا لحزب واحد. لم ييأس، لم ينكسر، بل بقي وفياً للمدينة التي أحب، يفتح مكتبته كل صباح كمن يفتح صدره.

أنيس مديواية اليوم على عتبة المئة، لكن المدينة لا تزال أصغر منه. هو أكبر من عمره، لأن أثره أكبر من السنوات. ظلّ كما هو: ظلالاً على الجدران، كتبًا على الطاولات، وذاكرة حيّة في عيوننا.

في مدينتنا التي يزداد فيها الفراغ، ما أحوجنا لتكريم أنيس مديواية، لا بصفته “أقدم صاحب مكتبة”، بل لأنه بئرٌ من الذاكرة، ونبعٌ للثقافة، وآخر الحراس الحقيقيين لمجد القراءة. هذا الرجل لا يُكرَّم بوصفه فردًا، بل بوصفه زمناً كاملاً. بوصفه شاهدًا على مدينتنا كما كانت، وأملًا بأن تبقى كما أراد لها أن تكون: مدينة للكتاب، وللحب، وللحياة.

وأقترح أن يكون تكريمنا، نحن معاشر الكتّاب والصحفيين، له، بأن نكتب – وعلى جناح السرعة – عن ذكرياتنا مع أبي نضال، وأن تُجمع هذه النصوص في كتاب جماعي يُطبع رسميًا برعاية أولو الأمر في الثقافة، ليكون التكريم شهادة حيّة تليق برجلٍ كان، وما زال، أحد وجوه المدينة ووجدانها المطبوع بالحبر والحنين.