ياسر بادلي

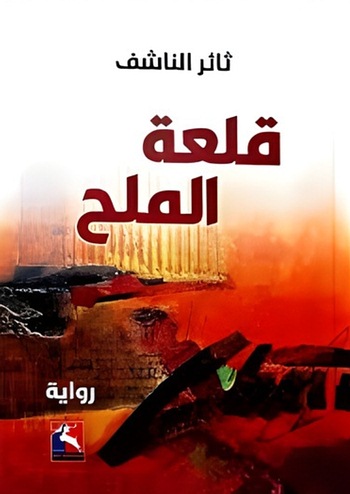

في عمله الروائي “قلعة الملح”، يسلّط الكاتب السوري ثائر الناشف الضوء على واحدة من أعقد الإشكاليات التي تواجه اللاجئ الشرق أوسطي في أوروبا: الهوية، والاندماج، وصراع الانتماء. بأسلوب سردي يزاوج بين التوثيق والرمزية، يغوص الناشف في تفاصيل الاغتراب النفسي والوجودي للاجئ، واضعًا القارئ أمام مرآة تعكس هشاشة الإنسان في مواجهة مجتمعات جديدة بثقافات مغايرة، وقيم لم يألفها من قبل.

تدور الرواية حول شخصية سامي إسماعيل، الشاب الذي يجد نفسه مشدودًا بين ضفتين جغرافيتين وزمنيتين: المشرق الذي يحمل ذاكرة الحرب والنزوح، والغرب الذي يفرض عليه معايير اندماج لا ترحم هشاشة التجربة. لكن اللافت في هذه الحكاية، هو أن سامي لا يدخل أوروبا كلاجئ فقط، بل كـ حفيد لرقيب نمساوي ألماني يُدعى شتيفان فالتار، خدم في الجيش خلال الحرب العالمية الثانية.

من خلال هذا التشابك العائلي، يقدّم الناشف جسرًا روائيًا فريدًا بين الشرق والغرب، حيث تُصبح “قلعة الملح” كما جاء في عنوان الرواية رمزًا للتحولات الكبرى التي تشهدها الهوية عندما تتقاطع المآسي البشرية مع الجغرافيا والتاريخ.

في سياق الرواية، نكتشف أن الجد شتيفان كان أحد الجنود المشاركين في معركة ستالينغراد، تلك المعركة الكارثية التي تحوّلت إلى رمز للدمار العبثي للحرب. لكن شتيفان، الرافض لانتهاكات الحرب، يقرر الهروب من الجيش والانشقاق عن آلة الموت، فيلجأ إلى سوريا، حيث يجد في الشرق ملاذًا من قسوة الغرب الذي صنعه.

هنا تنفتح الرواية على أسئلة كبرى حول الحرب واللجوء والمعنى الحقيقي للانتماء. فالشاب سامي لا يكتفي بالهروب إلى “قلعة الملح”، بل يعود إليها حاملاً ذاكرة جدّه، ويعيد اكتشاف ذاته في مرآة التاريخ العائلي الذي يتجاوز الحدود السياسية والثقافية.

كما تعالج الرواية إشكالية الاندماج على مستويات متعددة: اللغة، والانخراط في النسيج الاجتماعي الأوروبي، والتعامل مع نظرة الآخر للاجئ القادم من بلادٍ تمزقها الصراعات. “قلعة الملح” في هذا السياق، ليست فقط مكانًا، بل مجازٌ للعبور بين الماضي والمستقبل، بين الانتماء والاغتراب، بين الشرق الذي لفظ أبناءه، والغرب الذي لم يستطع احتواءهم.

برؤية فنية وإنسانية عميقة، يقدم ثائر الناشف روايته كـ محاولة لفهم الإنسان عندما يصبح ضحية الحروب والحدود، وبحثٍ مؤلم عن مكانٍ يمكن أن يُسمّى “وطنًا” في زمن الهويات المهشّمة والمنفى الطويل.