خالد حسو

ثمة روايات تُكتب لتُروى.

وثمة روايات تُكتب لتُفجّر العالم من الداخل.

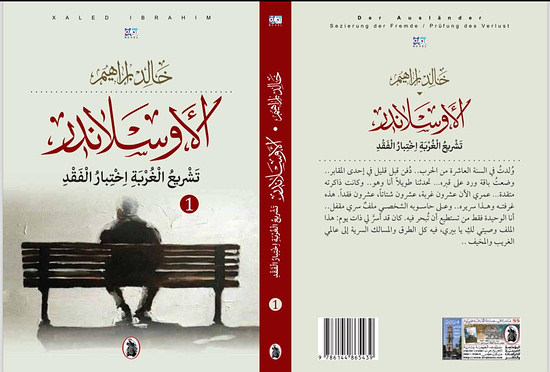

ورواية «الأوسلاندر» لخالد إبراهيم ليست رواية، بل صرخة وجودٍ في منفى يتنكّر لسكّانه، وثيقة ألمٍ لجيلٍ طُرد من المعنى، وتشريحٌ لجسد الغربة حين يتحول إلى قَدَرٍ لا شفاء منه.

كلّ جملةٍ في هذا العمل تخرج من لحمٍ يحترق، ومن وعيٍ لم يعد يحتمل الصمت.

فهو لا يسرد حكاية لاجئٍ سوريٍّ أو كرديٍّ يلهث خلف الخلاص، بل يسرد تحوّل الإنسان نفسه إلى لاجئٍ داخل ذاته، إلى “أوسلاندر” في اللغة، في الجسد، في الحب، في الله.

إنه لا يكتب رواية، بل يكتب مانيفستو المنفى، يكتب عن العالم وقد صار سجناً بأبوابٍ مفتوحة ونوافذ موصدة في الروح.

الغربة كهويةٍ لا كحالة

لم تعد الغربة في «الأوسلاندر» ظرفاً طارئاً أو تجربةً اجتماعية؛ إنها نظامٌ للوجود.

يقتلع خالد إبراهيم بطله من جغرافياه القديمة ويزرعه في فضاءٍ لا يعترف بأحد.

هناك، في المدن الباردة، لا أحد يراك إلّا ببطاقة إقامتك، ولا أحد يسمعك إلّا بلغتهم.

فتغدو اللغة قيداً آخر، والحرية قفصاً من ذهب، والحبّ استراحةً قصيرة بين نوبتي اغتراب.

المنفى هنا ليس مكانًا، بل وعيٌ جريحٌ بالانفصال عن المعنى. يهاجر الجسد، فتتبعه الروح متعثّرة. تُهاجر الذاكرة، فتتبعها اللغة مكسورة. وتُهاجر اللغة، فيبقى الإنسان عارياً، لا يحمل من وطنه سوى ظله.

الذات: مختبر الفقد ومذبح الذاكرة

“كنتُ أحدهم، أنا الآن لا أحد.”

جملة افتتاحٍ كأنها قبرٌ مفتوح لجيلٍ بأكمله. فيها اعترافٌ بالعزلة الكبرى، عزلة الذين نُزعوا من ذواتهم ولم يُزرعوا في أيّ أرضٍ أخرى. البطل شفان ليس شخصًا، بل كيانٌ أسطوريٌّ للانقسام الكردي والإنساني معًا. هو كلّ من سار على طرق اللجوء بقدمٍ في الطين وقدمٍ في الذاكرة.

هو صورة الإنسان الذي تكسّر بين لغتين، بين امرأتين، بين وطنين كلاهما من ورق. لا يحكي عن نفسه فقط، بل عن ملايين “الشفانات” الذين يجرّون حياتهم كعرباتٍ بلا خيول، في صقيعٍ لا ينتهي.

خالد إبراهيم لا يكتب بمدادٍ بل بدمٍ حار، لا يدوّن بل ينزف.

يكتب ليبقى على قيد الحكاية، لأنّ الصمت موتٌ آخر.

إنه يحفر اللغة كما تُحفر القبور، يدفن فيها ما تبقّى من ذاكرةٍ، من عشقٍ، من وطنٍ كان ثم تبخّر.

المرأة: كائنُ الخلاص والخيبة

المرأة في “الأوسلاندر” ليست تفصيلًا سرديًا، بل محور العاصفة. هي الوجه الآخر للغربة، ومرايا الفقد التي لا تُكسر إلّا لتُظهر ما تبقّى من ملامحنا. يحبّها الراوي، يخونها، يلعنها، لكنه لا ينجو منها. إنها الأنثى التي حملت وعد الحرية، ثم ألقت بالمفاتيح في بئر النسيان. في عالم المنفى، تتحرّر المرأة من قيود العادات لتقع في عبودية جديدة:

عبودية الجسد، عبودية الوحدة، عبودية اللاجدوى.

الراوي لا يدينها بوصفها أنثى، بل ينوح عليها بوصفها رمزاً لوطنٍ خسر نفسه وهو يبحث عن ذاته.

المرأة هنا وطنٌ يُغلق أبوابه بعد أن يخرج منه الجميع.

هي الحنين الذي لا يُستعاد، والبيت الذي يُهدم كلّما حاول أحدهم العودة إليه.

اللغة: بركانٌ يحكي ولا يبرد

لغة خالد إبراهيم ليست وسيطاً بل كائناً حياً. لغة مشتعلة بالاحتجاج، مأزومة كصاحبها، تتفجّر من بين الأسنان كبركانٍ لغويٍّ لا يهدأ. كلّ سطرٍ فيها يئنّ، كلّ استعارةٍ تصرخ.

يكتب كما لو أنه يلاحق ظلّه في مرآةٍ تنكسر في كلّ مرة يحاول النظر إليها. في خلفية النص يلوح سليم بركات لا كظلٍّ ثقيلٍ، بل كقرينٍ روحيٍّ يهمس في اللغة لا في المعنى.

فخالد إبراهيم من أولئك الذين لا “يصفون”، بل ينفجرون.

لا يكتب مشهداً، بل يخلق من اللغة عالماً موازياً، تتناسل فيه الجمل ككائناتٍ جريحةٍ تبحث عن مأوى.

هكذا تتحول الرواية إلى قصيدةٍ في شكل حكاية، وإلى نشيدٍ للمنفيّين الذين لم يجدوا سوى الكتابة وطنًا.

بين التشريع والاختبار

العنوان الفرعي «تشريع الغربة – اختبار الفقد» ليس زينة لغلافٍ، بل بوصلَةٌ فلسفية. فالغربة في هذا النص قانونٌ جديد للحياة، والفقد امتحانٌ مفتوح لا نهاية له.

كأنّ الكاتب يقول:

“لن تنجو من الغربة حتى تعترف بها، ولن تفهمها حتى تخسر كلَّ ما تُحب.”

كلّ فصلٍ من فصول الرواية الأحد عشر هو مرحلةٌ من هذا الاختبار، حيث تُسحب الأرواح إلى المحاكمة أمام مرايا الذاكرة، ويُسأل كلّ إنسانٍ عن مقدار ما خسره كي يواصل البقاء.

الرواية كوثيقةٍ لزمنٍ مريض

على مدى 256 صفحة، يُشيّد خالد إبراهيم أرشيفاً إنسانياً للخراب.

من دمشق إلى برلين، من الحسكة إلى دورتموند، تتنقّل الأرواح في قاراتٍ لا تتسع لها. المدن هنا ليست أماكن، بل وحوشٌ رمادية تبتلع الوجوه. وكلّ بطلٍ في الرواية هو شاهدٌ على موتٍ صغيرٍ يتكرّر كلَّ يوم: موت اللغة، موت الصداقة، موت الحب، موت الرجاء.

“الأوسلاندر” ليست رواية شخص، بل رواية الإنسان حين يُسلب منه وجهه.

كلّ من فقد جذره، كلّ من صار رقمًا في أوراق اللجوء، كلّ من يعيش في وطنٍ لا يشبهه، هو “أوسلاندر” حتى وإن نام في بيته بين أهله.

من نقد الحزب إلى نقد الذات

في روايته الأولى “أسئلة الدم والنار”، واجه خالد إبراهيم بنية السلطة الحزبية الكردية، فكان صوتاً متمرّداً على الأيديولوجيا. أما في “الأوسلاندر”، فقد وجّه التمرّد إلى الداخل: نحو الذات، نحو الإنسان المصلوب بين الأوطان.

العمل الأول كان نقدًا للفكرة، والثاني إعدامًا للسكوت.

هناك كان يبحث عن معنى الثورة، وهنا يبحث عن معنى النجاة. كأنّ الكاتب تحوّل من ثائرٍ على النظام إلى ثائرٍ على نفسه، من كاشفٍ للخارج إلى كاشفٍ للجرح الذي لا يندمل في الداخل.

الأوسلاندر كثلاثيةٍ روائية

من المهم أن نعرف أن «الأوسلاندر» ليست رواية واحدة فحسب، بل ثلاثية روائية كبرى،

يُشكّل هذا الجزء الأول منها — «تشريع الغربة / اختبار الفقد» — افتتاحية المأساة.

أما الجزآن الثاني والثالث، فهما قيد الصدور قريبًا عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، وسيُكملان مسار التحوّل الوجودي للمنفى من الخارج إلى الداخل، ومن الجسد إلى اللغة.

الختام: اللغة كخلاصٍ أخير

في النهاية، لا ينجو في “الأوسلاندر” أحد. لكن اللغة تنجو.

تخرج من تحت الركام مثل طائرٍ يحترق جناحاه ولا يكفّ عن الطيران. هذه الرواية ليست عن الغربة، بل عن اللغة وهي تحاول النجاة من الغربة. إنها الكتابة وقد بلغت حدودها القصوى، والإنسان وقد كتب نفسه ليبقى،

لأنّ الكتابة — كما يثبت خالد إبراهيم — هي آخر شكلٍ من أشكال البقاء.

رواية «الأوسلاندر – تشريع الغربة واختبار الفقد»

عملٌ استثنائيٌّ يستحق أن يتحوّل إلى عملٍ دراميٍّ بصريٍّ كبير، لأنها مكتوبة بعيونٍ ترى، لا بأقلامٍ تسرد، وبألمٍ يصلح أن يكون مرآةً لجيلٍ ضائعٍ بين لغتين ووطنين وسماءين.

خالد إبراهيم

روائيٌّ سوريٌّ مقيمٌ في ألمانيا. صاحب روايتي “أسئلة الدم والنار” و*“الأوسلاندر – تشريع الغربة واختبار الفقد”*،

يكتب لا ليُسلي، بل ليُبقي الذاكرة حيّةً بين أنقاض الإنسان.