إبراهيم محمود

تلويح خطي

كيف لرجل عاش بين عامي” 1916-2006 ” وفي مجتمع مضطرب في أوضاعه السياسية والاجتماعية، أن يكون شاهداً، أو في موقع الشاهد على أحداثه، ولو في حقبة منه، إنما بعد مضي عقود زمنية ثلاثة عليه، دون تجاهل المخاطر التي تتهدده وتتوعده؟ وتحديداً إذا كان في موقع اجتماعي مرصود بأكثر من معنى طبعً، كونه سياسياً وعسكرياً” برتبة عقيد ” وما لصفة ” العسكر ” من معنى، باعتباره ضابطاً، وفي حساسية التسمية وخلفياتها التاريخية، الثقافية والأمنية، حال المجتمع العراقي، وبشكل أخص وأكثر، إذا كان كردياً؟

من أين أُعطيَ أو يعطى حق الكلام، وهو في هويته مصادَر من هذا الحق، الحق الذي يسمّي فيه كرديتَه جغرافياً وتاريخياً هنا؟ وإذا كان لأي منا الحديث عن ” الحق ” فهو، وكونه وليد حياة، مؤهل لأن يعطى هذا الحق في الحياة، حق تمثيل نفسه، بوصفه إنساناً، وله اسمه ونسبه، لغته وهويته، وهي العناصر المركزية للتعريف به في حياة تعاش في وسط يكون مجتمعاً. وبالتالي، فإن الذي يأتي موقَّعاً عليه من خلال الحق هذا، يكون تعبيراً عن طريقة عيشه في الحياة، عمّن يكون وكيف يكون. فإذا كان الكلام منطوقاً حياً ويمكن سماعه، تتولى الذاكرة الشفاهية أمره، بطريقة معينة، وتبعاً لأهمية ناطقه، فإن ما يجري تسطيره ينفصل عن كاتبه الذي هو ناطق بالفعل، ويجري تداوله، أو انتقاله من وسط إلى آخر، تبعاً لقيمته، ومن يكون كاتبه، ومغزاه.

إننا نتكلم ليسمعنا الآخرون من حولنا بالتأكيد، بينما نكتب ليعرفنا الآخرون عبر مسافات بعيدة، في الكملام المنطوق ثمة المسرح، بينما المسطور، فثمة الفيلم: السينما، والمشاهد الذي يكون قارئاً ساعة يريد .

لهذا تكون أهمية الكتابة، خطورتها، قدرتها المؤثرة على تمثيل ليس من يتقدمها باسمه ونسبه، كشخص واحد، وإنما ما يكون جماعياً بصفة ما، ما يكون متعدي الفردي في الكاتب، وعلى قدْر المعبَّر عنه اجتماعياً، تبر القيمة المسجلة في عهدة المسطور هنا. الكتابة تعريف بجرح داخلي، والتصريح بها كشف لها ونوعيتها!

تلك هي المسافة القائمة والفاصلة بين الذاكرة بفرديتها وجماعيتها، ومحفوظاتها الممثلة لقيمها الجماعية والثقافية والإنسانية، وفي مساحة جغرافية معلومة، والتاريخ الذي يعايَن في كتب وسواها، أي في سجلات خاصة أو ارشيفات، أو رسوم ووثائق وغيرها، دون وجود تطابق بينهما، وخصوصاً حين يكون التاريخ لسان قوة مسيطِرة، تحتكر السلطة، وتدير شئون مجتمع من خلالها، خارجياً، بينما الذاكرة فتستمر داخلاً.

وفي هذا السياق، ولأن الكتاب الذي نحن بصدده يمضي بنا إلى مَعْلَم ذاكرة من نوع خاص، ذاكرة لا ينبغي النظر فيها، وانطلاقاً من ودائعها الثقافية، الاجتماعية ، والسياسية حصراً، بقدْر ما تؤخَذ من الزاوية الأكثر بُعداً عما هو مرئي مجتمعياً، وأي استماتة تتمثلها تعبيراً عن ” هويتها ” المكانية- الزمانية، كما هو وضع الكرد الذي كثيراً ما يرددون إجمالاً عن أنهم شعب الذاكرة رغم انجراحها لا شعب التاريخ رغم إشارات مختزلة تشير إليه في وضح النهار، إنما وهو في الظل، وما للخيال من دور في نسج شبكة العلاقات بينهما.

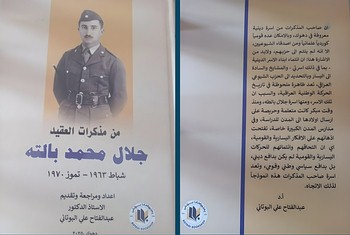

كتاب : من مذكرات العقيد جلال محمد بالته” شباط 1963-تموز 1970 ” “1 ” الصادر حديثاً، وبين طياته ماض لا يزال ينبض في نفوس الكثير من أحياء حاضره، تشفع لهم ذاكرة يتواسون بها، بقدْر ما يتحفزون للاستمرار في الحياة، وتاريخ يشددون على مساءلته، والدفع به لأن ينكشف على داخله، في تمثيله السلطوي الجانبي، وسطوة القوة المشرعنة والموجَّهة في آن .

الكتاب، وبدءاً من عنوان

الكتاب مأثور مكاني- زماني، يعني ذلك أنه ينطوي على مجتمع جرى صوغه بمقاييس معينة، وانطلاقاً من رؤية تشكل الهندسة الفكرية لمجتمع الكتاب هذا، وأفقه المعرفي، وفي الواجهة: استراتيجيته التي تشده إلى الآتي، حيث يكون المأمول أو ما يرادفه أثراً. هكذا يمثّل الكتاب موضوعاً مطعَّماً يتداخَل في ” عجينته ” ما هو مكاني ملموس بجهاته الجغرافية، وأهليه، وبيئته، وما هو مأثور متخيل نفسي، يحمل إمضاءة صاحب الكتاب، أو ما يشير إلى اسمه، بخاصية تفكير وتدبير معينة، تعني الكاتب بالذات، كما لو أن هناك ” إحياء ” بمقاييس مختلفة للمكان وما فيه وعليه، وما يحيل الفردي إلى جماعي، وتحفيز الجماعي لأن يرى صورته في مرآته عمقاً وسعة ورحابة. نعم، كل كتابة انبعاث لمجتمع متخيل، ينبه إلى مجتمع حي، واتلمقارنة بينهما!

العنوان لا يسمح بالعبور إلى داخله فور تهجئته أو الكشف عنه، قبل التقاط العلامات الفارقة له، حيث القارىء يجد نفسه إزاء ما جرى انتقاءه، وما يتطلب ذلك من محاولة استدعاء للذاكرة المشتركة: ما جرى أخذه، وما جرى تجاهله، أو جعْله غفل الاسم لأسباب لها اعتبارها هنا.

لا مذكرات، كما هو العموم في المعنى، إنما ” من ” حيث يجري رصد مخزون الذاكرة، أو المسطور تعبيراً لمشاهد معينة، وهي في حد ذاتها جرى التعامل معها من زاوية شخصية، لها صلة بمصفوفة مشاعر الكاتب وأحاسيسه وهواجسه واستقصاءاتها.

( الكتاب : نافذة على العالم) ” 2 ” بتعبير أحدهم، ولكن هذه النافذة مسنودة بجدار، بسقف وأرضية، أي مساحة هندسية، وفراغ يسمح بالرؤية، يُطَل من خلالها على العالَم ، إشعاراً بوجود موجود، نوعاً من عقد صلة اجتماعي ونفسي بالمقابل، فيكون مفهوم ” النافذة ” مختلفاً تبعاً لمحتوى الداخل، أو ما يشلك أساساً للداخل هذا، والعنوان يحفّز على تخيل النافذة وبنائها بالذات، ليكون القارىء إزاء سياسة تقنين معلوماتية هنا .

ولأن الموضوع ذو نسب مكراتي، أو يتاخمه دلالة، أو يحيل القارىء على ماض معين، بلسان معين، وصورة مرفقة لمن يعيش حدثه ومؤثرات الحدث لاحقاً، عن قرب أو في الجوار، ومن خلال متضمنات العنوان بالذات، وفي طرف لافت فيه نسباً ” بالته ” فثمة ما يطرح نفسه في مشهد حي دفاق بالدلالات، ينصب على متوخى هذا النشاط الفردي الحميم والمحفوف بالمخاطر، في مجتمع مختل توازنه.

حيث تَمثُل أمام ناظرينا قائمة كبرى من المذكرات لكتاب وسياسيين وغيرهم، وفي العراق بالذات، وما في ذلك من إحالة القارىء إلى نوعية التاريخ المسطور عن مجتمع يفتقر إلى مفهومه المقام عليه، وهو دونه: المجتمع المدني. مذكرات تتقابل، أو تتناظر، أو تسمّي مناخاتها الاجتماعية وخلفياتها العقيدية، ورؤاها السياسية والتحزبية، وحتى أهوائها النفسية وأرضيتها العشائرية في المتن .

أحيل على بعض منها تعزيزاً لنوعية المثار في المقال، أي تأكيداً على مغذيات فكرة ” المذكرات ” وما هو ملتبس في بنية التسمية بالذات، ودون تسلسل تاريخي:

مذكرات أحمد مختار بابان ” آخر رئيس للوزراء في العهد الملكي في العراق “، إعداد وتقديم : د. كمال مظهر أحمد، المؤسسة العربية، بيروت، ط1، 1999، في 308 ص من القطع الوسط .

أبو خلدون ” ساطع الحصري “: مذكراتي في العراق1921- 1941، دار الطليعة، بيروت، ط1، 1968، ج1، في 630 ص من القطع الكبير.

ج2: 1927- 1941، في 630 ص من القطع الكبير أيضاً، مع صور.

موسى الشابندر: ذكريات بغدادية ” العراق بين الاحتلال والاستقلال “، منشورات رياض الريس، لندن- قبرص، 1993، في 534 ص من القطع الكبير، وكان وزيراً وأديباً .

أمين سعيد: سيرتي ومذكراتي السياسية: 1908-1967، تبويب وتوثيق وتحقيق: عبدالكريم ابراهيم السمك، ط1، 2004، في مجلدين، و1100 ص من القطع الكبير.

مذكرات السيد محسن أبو طبيح 1910-1960 ” خمسون عاماً من تاريخ العراق السياسي الحديث “، المؤسسة العربية، بيروت، ط1، 2001، في 558 ص من القطع الكبير .

مذكرات تايه عبدالكريم القيادي في حزب البعث ، قناة العربية ، في 156 ص من القطع الوسط ، ولا يخفى صوت السارد المذكراتي في منحاه العروبي .

محمد حديد: مذكراتي ” الصراع من أجل الديمقراطية في العراق ” تحقيق: نجدة فتحي صفوة، دار الساقي، بيروت، ط1، 2006، في 578 ص من القطع الكبير.

محمد حسن الطريحي : مذكرات الطريحي، كتابة وتحقيق : د. محمد حسين الزبيدي، دار المدى، دمشق، 2006، في 376 ص من القطع الوسط مع صور .

جواد سليم: مذكرات وزير عراقي مع البكر وصدام: ذكريات في السياسة العراقية، 1967- 2000، دار الساقي، بيروت، ط1، 2003، في 350 ص من القطع الكبير.

طالب الحسن: بطانة السطان ” أشباه رجال في دائرة الضوء “، دار أور، بيروت، ط1، 2005، مجلد في 378 ص من القطع الكبير مع صور.

د. طالب البغدادي : حكايتي مع صدام، دار الوراق، بيروت، ط1، 2010، في 104 ص من القطع الوسط.

جمال كبه : شاهد عيان ” ذكريات الحياة في عراق صدام حسين ” ، ترجمة: معنية نايف الغنّام، دار الوراق، بيروت، 2009، في 280 من القطع الوسط.

مذكرات شاهد على ثلاثة عهود من حكم العراق : سيرة حياة زكي جميل حافظ الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين، مراجعة وتدقيق: سجاد الغازي- د. زينة زكي جميل، دار ابن بطوطة- عمّان.. ط1، 2010، في 560 ص من القطع الكبير مع صور.

مذكرات كامل الجادرجي وتاريخ الحزب الوطني الديمقراطي، منشورات دار الجمل، كولونيا- المانيا، ط2، 2002، في 606 ص من القطع الكبير.

رفائيل بطي: ذاكرة عراقية، إعداد وتحقيق: د. فائق بطي، دار المدى، دمشق، ط2، 2003، ج1 في 462 ص من القطع الكبير مع صور ، وج2 في 448 ص من القطع الكبير.

فرهاد عوني : ذاكرة الأيام، تقديم :د. عبدالفتاح علي البوتاني، ط1، 2011، أربيل، في 718 ص من القطع الكبير، مع صور .وحسب تقديم :د. بوتاني، فإن عوني كان صحفياً، ولديه معلومات في غاية الأهمية عن مدينة كويه بتاريخها السياسي والاقتصادي والاجتماعي..ص 9 .

…إلخ

ليس هناك ما يقرأ في أيّ مما ذكرت، دون السؤال عن باعثه أو مسوغه. حيث إن المذكرات في أحيان كثيرة تمارس دور ” الدافع ” بالمفهوم النفسي، باعتباره شعوراً وقد وعى ذاته. أي حين يتحمس كاتب المذكرات لموضوعه في مخططه الذهني وأبعاده الثقافية، تعزيزة لفكرة فاعلة في لاشعوره، وتجاوباً مع انطباع ينشّط فيه ذاكرته، في كتاب، وقد انتقل اللامسمى إلى المسمى إشعاراً بحقيقة تعبر إلى التاريخ .

وكتاب بالته جزئي، منتقى، ومحدد بفترة زمنية ساخنة في التاريخ العراقي عموماً، والكردي خصوصاً، فترة المواجهة بين الكرد في إقليم كردستان، بزعامة الزعيم الكردي الراحل ملا مصطفى بارزاني، والحكومة العراقية، حتى اتفاقية آذار 1970 بينهما، ثمرة نضال الكرد. وثمة ما يستحق المساءلة على ذلك، سوف أتوقف عنهد لاحقاً، عند متابعة خريطة اليوميات وإحداثياتها الزمانية- المكانية، ومؤثراتها القيمية.

وهذه الفترة السبعية زمنياً، مقدَّرة بعائدها الكفاحي- الإنساني” الكردي “، ومن خلال حياة شخصية نشطة فاعلة فيها وقد كان بالته بيمشركياً، إنما ليس إنساناً عادياً، كما هو العنوان الدال، أي بصفته عقيداً له موقعه الاعتباري الرمزي، يعرفه النظام العراقي، كما كان الكرد يعرفونه بالمقابل طبعاً.

لهذا فإن الاسم أكثر من كونه مفرد علَم، بموقعه، وبما استسرسل في ذكره في سياق مجتمعي، شاهداً على تاريخ قائم، ولوحاً محفوظاً، باعتبار خاص، تاريخي في الأصل، لتاريخ في وضعية كمون، وينتظر لحظة الخروج إلى العلَن، ليكون مصوّب تاريخ، وتاريخاً بذاته، وبالتالي، فإن مفهوم ” المدة الزمنية: سبع سنوات” يتم تعاطيه كيفياً، بما كان قبله وما بعده، وما يكونه هو نفسه في المستخلَص منه. دون ذلك لما هناك الاعتبار الموصوف لقائمة الجاري التذكير به، زمنياً، هذه المدة التي كانت تتنفس بين جنبيه عقوداً من الزمن، وهي في سخونتها، وهي في ضروب مقاوماتها القيمية وأوجاعها ذات الصلة بمظلومية شعب في الصميم، وليكون هناك انتظار من نوع آخر بعد رحيله” قرابة عقدين من الزمن، لتبصر النور حديثاً، وما لذلك من دلالات على تماس مباشر بظروف الكرد والمعنيين بالرمز الكردي الراحل، كما سمّيته حقَّ تسمية” الكردي ذو النجوم ” تذكير هنا بالمقابل، برتبته، إنما في الوقت نفسه، برمزية الرتبة الفعلية كردياً.

لكن الكتاب يتحرك دلالياً في خطوط ثلاثة جهة محتوياته من جهة ” القائمين عليه: ما يخص الوارد من مذكرات بالته، وثمة الصور والوثائق المعمقة للذاكرة القرائية، حيث إن القارىء يتعامل مع أثر مسطور ومنشور حديثاً، وهناك تاريخ نشأة له، ونوعية المشاعر المستجدة في ذلك بمرجعيتها الزمنية، وما يخص سردية ابنه الأستاذ ” بنكَين ” تترجم علاقات شخصية وعائلية ووجدانية وتاريخية في آن، ويرجع تاريخ كتابتها إلى ” شتاء 2022 ” وحتى المكان لحظة القراءة له تقييمه ” ادنبرة ” وجاء المسطور بين صص” 33-64 “، والجهد اللافت الذي بذله الدكتور والمؤرخ الكردي الكبير عبدالفتاح علي البوتاني في ” لملمة ” أجزاء الكتاب، كما هو المتبيَّن في كل من ” الإعداد والمراجعة والتقديم ” ولكل مفردة مجالها البحثي ومنهجها التقديري للموضوع طبعاً ” ما بين صص ” 9-31 “.

لا يعود الكتاب مطروحاً للقراءة في مسار رؤيوي ونفسي واحد، من جهة المشاركين في ” بناء صرحه ” ليصبح سكنى تاريخ هنا، إنما تفاعل أصوات ثلاثة في صوغ الكتاب، وبدءاً من العنوان نفسه، ولحظة الانتهاء من قراءته ومعايشة مناخه المركَّب سياسياً واجتماعياً.لقد تنفست المذكرات واكتسب اسماً آخر: تاريخ!

يعلم كل معني بالكتاب كمفهوم، نشأة وتكويناً وانتشاراً، لاتناهي حدوده ودلالاته وخيالاته المؤثرة في نسيجه الثقافي بأبعاده الزمنية، جهة اختلاف المواقع، وتنوع الشهادات، وما لكل شهادة من حضور قيمي، أبعد مما هو مجرد شخصي بالتأكيد. ثمة إثراء للكتاب نفسه !

نحو مجتمع الكتاب تاريخاً وذاكرة

ما حاولت النظر فيه، وإثارته انبنى وتشكَّلَ على خلفية من قراءتي للكتاب، وهذا يعني إن إيراد مقاطع أو نشر اقتباسات من الكتاب، ربما يحتل مساحة واسعة، ومغزى القول هو أن مكاشفة المحفّز على ما قلتُه وأثرته، وما سأثيره في سياق المسافة القائمة ما بين المضمر والمحمول ذاكرة، والمعلَن عنه والمتداول تاريخاً، وخطوط التداخل بينهما، تعزز فاعلية الحوار مع الكتاب لحظة قراءته من ” ألفه ” إلى ” يائه “

إن لقاء التأريخي والوجداني، الموضوعي والذاتي المنهجي في الصفحات التي سطرها الدكتور البوتاني عن وضع الكرد في المنطقة، في وطنهم الممزق، وفي العراق خصوصاً، وضروب العذابات التي كابدها الكرد على أصعدة مختلفة، ومن الحكومات العراقية المتعاقبة، وطغيان هول الجاري وتراجيدية المعيش اليومي إلى الآن، والنزف المستمر نفسياً، ولقاء البوح العائلي والبنوي والاجتماعي والتأريخي والقيمي، كما جرى تسطيره من جهة الأستاذ ” بنكين “، والسّيري والاجتماعي والسياسي والتأريخي المفتوح، من طرف الكردي ” ذي النجوم: بالته “، شبيه قوس قزح في سماء ربيعية على خلفية من انهمار مطر يخصب الأرض، ويبهج قلوب كائناتها وأهلها في الواجهة.

فالكتاب في بنيته، لقاء ذلك الخفي، الآخر الذي يعنينا أمره، ونحن مشاركوه في تكوينه رمزياً، مهما كان موقعه، ويشدنا إليه، ويثير فضولنا المعرفي والإنساني، أي لأن هذا الآخر الذي تجري تسميته، ليس مجرد مجهول، إنما هو معلوم باسمه وما يميّزه عن سواه، حامل ذاكرة وديعة أمَّة، وذخيرة لقيا شعب وتاريخ.

إن ( الماضي ، ماضينا المتألم ، الذي لم يصبح بعد تاريخًا بالنسبة لنا ، مع ذلك موجود (هنا). مهمة الكاتب هي استكشاف هذا الخفقان ، “للكشف” بشكل مستمر في الحاضر والواقع…فـ يمكن اعتبار ذكرى المآسي على وجه الخصوص مصدرًا للهوية من الدرجة الأولى …) ” 3 “

من المؤكد أن الذاكرة لا تتعافى بمجرد إفساح المجال لها لأن تتنفس من خلال ما يجري تسريبه أو تسطيره باسمها، لأن نوعية الجرح ” جرح وجدان شعب، أمة بكاملها ” تبقى أكثر من كونها ندبة بارزة ، سوى أنها تتخفف من وطأة المودَع فيها، وتؤثر في مفهوم التاريخ وهو يواجَه بما يصوّبه في أخطائه، والأمل الواعد على علاقة قائمة تتفعل داخلاً وخارجاً، وكتاب ” بالته ” من هذا النوع.

نعم الكتابة لسان حرية معقود، لكنه اللسان الموصوزل بقلب مضطرب أو غير مستقر في نبضه!

طبعاً لا يعني البتة، لا هنا ولا في أي مكان آخر وضع الذاكرة في مواجهة التاريخ، وكأنهما نقيضان، فثمة دائماً ما ينتظر التأريخ من خلال الشفاهة ومقرها الذاكرة، وثمة ما يوسّع فكرة الذاكرة عن نفسها وهو جماعية، من جهة المتنوَّر تاريخياً.

البوتاني بذاكرته الموسوعية، كونه المؤرخ الضليع في تاريخ العراق الحديث، وبوضع الكرد تاريخاً وجغرافية، وطول باعه في الكتابة التأريخية بمناقبيتها التوثيقية على وجه الخصوص، يشدد على ما هو مفصلي في التاريخ العراقي وتسلسل وجوه العنف من قبل حكوماته المتعاقبة، وظهور الكرد قرابين لهذا العنف وضحاياه، طرداً مع تنامي هذا العنف الفولكلوري، وبشكل خاص في العهدة البعثية” الصدامية ” بجلاء، حيث إن الذين أشرفوا على كتابة التاريخ العراقي، كما هو تاريخ الأنظمة التي تقاسمت الكرد شعباً وجغرافية، وهم يطالبون بين الحين والآخر، وحتى اللحظة بوجوب إعادة تاريخهم، ويتبرمون مما هو منشور باسم التاريخ، ملتجئين إلى ذاكرة من نوع آخر.

كما في حال أحد الذين خرجوا من سجون صدام بقوله( التاريخ بأمس الحاجة لتسجيل كل الوقائع كي تبقى صورة واضحة، تروي الحقيقة الناصعة الصادقة لما حل بالعراق وأهله في هذه الفترة العصيبة من هذا الزمن الرديء على يد سفاح ممتهن ومهووس مأت العقد والنرجسية شخصيته فانعكست مصائب وويلات على شعب آمن لم يشعر إلا والسيف مسلط على رأسه والجلاوزة يحيطون به يفرضون عليه تقديس هذا الحاكم ويدفعونه للاستسلام لقيادته والسير بركابه وإلا…!!.) ” 4 ” .

أو حين نقرأ في مذكرات سياسي عراقي ( الحقيقة التي لا تقبل الريب هي أن الحق الذي ليس له مؤيد، مفقود في نظر القوي، فإذا هو لم يتمكن من إمالته نحوه اجتهد في تنكيسه.) ” 5 “

هناك أفق رؤية مختلف، لا بل ومغاير لما يفكّر فيه الكردي جهة التعامل مع كل من الذاكرة والتاريخ، حيث يسهل تبين محتوى تلك الدعوات المفعلة في الكتابات التي تطالب ليس بإنشاء ذاكرة كردية بناء على مواصفات بمقاس رغبات أعدائهم، وتدريسهم ماضيهم بالتناظر مع تلك العلاقة التاريخية، إنما بكيفية ” قطع الحبل المشيمي ” كلياً بين الكرد وما يصلهم بالماضي، وهو ما يمكن تجلّيه في كم وافر ولافت من الدراسات والمقالات والأبحاث التي تجرد الكرد من أصل تاريخي يقرّبهم من الشعوب التي يعيشون معها.

إن ما يسطره الدكتور البوتاني حول المنشور من مذكرات بالته” طبيعتها الكتابية” كيف جاءت ” محتوياتها الاجتماعية والسياسية، نهجها في تناول موضوعاتها، خاصيتها، وهي في تميّزها بطابعها اليومياتي، والعلاقات بين وقائعها وأسلوب تناولها..إلخ، يعطينا فكرة موجزة ودقيقة عن الشخصية الكاتبة وثقافتها، مع مراعاة ظروف الزمان والمكان في كل ذلك، كما نقرأ منذ الصفحة الأولى في تناول الدكتور لها( تتكون المذكرات المكتوبة بالخبر الاسود وبخط يد صاحبها من ( 101) صفحة من الحجم الكبير، بدأ بكتابها” كتابتها ” سنة 1980، وهي ليست وافية، وتبدأ في الحقيقة من انقلاب 8 شباط 1963 الدموي، وتنتهي في تموز 1971. معظم صفحاتها على شكل يوميات بلا تفاصيل دون النظر في أهميتها، وهناك معلومات أسرية وأخرى فضَّل ذووه عدم نشرها لخصوصيتها، تناول حديث بالطه عن أسرته وجزء من حياته العسكرية، ثم التحاقه بالثورة الكوردية 8 آذار 1963 وتعامله مع أفراد كان لهم دور سلبي في الثورة، ولم يكتب عن قريته وطفولته وصباه وشبابه ودراسته في مدينة الموصل، وتفاصيل مشاركته في حركة مايس 1941، وفي الحرب الإسرائيلية- العربية سنة 1948، 1949، والأهم من هذا وذاك، تفاصيل عمله في هيئة التحقيق الخاصة الثانية في محكمة الشعب، حيث أتيح له أن يكون على اتصال مباشر بالكثير من الحوادث المهمة…إلخ. ص 34 ). طبعاُ يمكن في ضوء ما تقدم تحرّي الكثير من الجوانب الشخصية لدى بالته/ بالطه، ومؤثراتها الاجتماعية، التربوية، العائلية، السياسية والثقافية..إلخ، والأهم في كل ذلك، المؤثر الرئيس لهذا الخيار المذكور بالنسبة للإطار الزمني للكتابة، ولماذا لم يشر إلى حياته السابقة، أو ما كان رآه وعايشه فترة عمله في ” محكمة الشعب “، وما لكل ذلك من تقديرات ذاتية، أمنية واعتبارية وما له صلة مباشرة بعلاقات أسرته الاجتماعية مستقبلاً.

وثمة ما ينبغي التشديد عليه، ومن باب الضرورة القصوى، وما لذلك من مكاشفة للعراق سياسياً واجتماعياً وأمنياً، وصورة الكرد وكيفية تناولها حينها هنا وهناك.

ما يقوله الدكتور البوتاني يضيء هذه النقطة( الحكومات العراقية المتعاقبة ومنذ تشكيل أول حكومة في 23- 10/ 1920 لم تتعامل مع حقوق الكورد القومية بشكل عصري وديمقراطي ولم تراع التطورات السياسية العالمية والداخلية في مواقفها من الكورد…ص14).

إن سيرورة حديثه عن وضع الكرد ومستجداتهم، وتلك المهام التي تمثّلها العقيد جلال محمد بالته ” أو بالطه، في تسمية أخرى”،وطغيان الأنظمة العراقية، والبعثية في المتن، تترجم طبيعة ردود أفعال الكرد واستماتتهم في الدفاع عن هويتهم ووجودهم القومي. وما تركيزه على شخصية العقيد الراحل واختيار الانخراط في صفوف البيشمركة، وخوضه معارك ” ثورة أيلول 1961 ” الكردية، إلا التأكيد على البعد الاستئثاري في شخصية كهذه، حيث خيار المقاومة ونبْل المقصد، تغلَّبا على فتنة الموقع السلطوي، مع وجود من آثروا الحياد أو الانطواء تحت راية أعداء شعبهم الكرد كما هو محتوى مفهوم ” الجاش “وما يعنيه تحدي الصعاب أو المطاردة، من ثبات الموقف.( كان اسم جلال بالطه حاضراً في كل حديث وتغيير سياسي في العراق، مع أنه كان ملتحقاً بالثورة الكوردية، فبعد ( 145 ) يوماً من الإرهاب الدموي الذي مارسه انقلابيو 8 شباط 1963، تم تنظيم حركة انقلابية في 3 -7/ 1963 قاده مجموعة من ضباط الصف والمدنيين الشيوعيين بقيادة حسن سلمانة محسن…ص26 ).

يُظهر الدكتور البوتاني مدى إخلاص ذي النجوم لقضيته، وللحق عموماً والكرد خصوصاً في حياة كريمة، وتصميمه على البقاء كردياً قلباً وقالباً، في بيته وخارجه، وهو يربط بين الإقبال على طلب العلم له ولأفراد أسرته، ومواجهة ظلم الأعداء، وما كان يفكر فيه كردياً بجدّية تامة، فكونه عاش” أي جلال بالطه ” بعد عودته من بغداد لافي أيلول 1968 حياة طبيعية مع أسرته لغاية 2006. ص 27 )، لا يعني اعتزال الحياة، واللوذ بالصمت، وإنما متابعة ما يجري، وهو يحتضن ما ادخره من أفكار وتصورات بطريقته في ذاكرته، ليسطرها في صيغة يوميات، كما لو أنها برقيات، لقصَرها ودلالاتها، وليودها أوراقه الخاصة في انتظار من يبثها حياة بنشرها في كتاب .

تحرير كتاب بأصواته الثلاثة، لا يخفي صداه في فضاء التاريخ المتكتم على ما هو مضاد له، وسعي إلى تنشيط حركية الذاكرة الجماعية نفسها، لتكون أكثر أهلية لأن توقِظ قواها الحياة، وتبث صوتها المكتوم طويلاً ضداً على تاريخ كان يتعتم عليه.

وما يأتي الأستاذ بنكين على ذكره يعزز خاصية التشارك في كيفية إخراج الأثر المسطور للراحل بالته، وهو يشير إلى مجهود الدكتور البوتاني في هذا المضمار، دون نسيان ذائقة الكاتب هنا لمأثور والده ذي النجوم، كما قلت، وهو ينير صفحة أسرته ذات التاريخ في إقبالها على العلم، وتقديرها للثمار المرجوة والمرتجاة من العلم في المحصّلة بدءاً من حديثه عن جده( ملا محمد بالتهي سنة 1870 في قرية صغيرة تسمى بالته، وهو من أحفاد الملا يحيى المزوري..ص37). وتناوله المكثف لسيرة والده في طالب علم ومتمرساً فالحاً في أكثر من وظيفة ومهمة ومنصب تأكيداً على مدى تقديره للعلم، وسعيه إلى التأثير في من حوله وبدءاً من أفراد أسرته. وما ظهور أفراد أسرته وهم حملة شهادات عالية، ومستقرين في أكثر من جهة جغرافية أوربياً، خاصة، إلا تعزيزاً لما ذهب إليه، كما يظهر، رغم عنف الأساليب التربوية التي تعرضوا لها في المدارس التي سيطر عليها البعثيون، وفي الموصل خصوصاً، وبشهادة الدكتور البوتاني نفسه ” ص46″. وهي علامة فارقة وقاسم مشترك يصل ما بين الكرد عموماً والظلم الذي يتعرضون له على أيدي المتحكمين بمصائرهم كردستانياً.

ولعل مواجهة والده لأولي أمره من الضباط الكبار وغيرهم، كانت مأثرة حياتية ونضالية أخرى تسجَّل باسمه، لوحق كثيراً، ولعل مرافقة الوالد وهو يتنقل من مكان إلى آخر من العوامل النافذة في تنمية وعيه أفراد عائلته، وتعرفهم على من حولهم .

إن إشارات مقتضبة وسريعة وواضحة إلى استمرارية العنف ضد الكرد وبعد تقسيم وطنهم الجغرافي الأم، تترجم وعي الكاتب وتربيته العائلية ونوعية ثقافته، على طريقة( هذا الولد من ذاك الوالد ).

الأحداث لها دورها في بلورة الوعي المكاني لدى أي منا، إنها تمارس اختباراً مستمراً لمن يعيشها أو يتعرض لها ويتنفس تحت وطأتها، وفي الوقت نفسه، تكون المحك لبلورة شخصية قيادية ونضالية شعبية، حال والده وهو مع الرمز الكردي الكبير البيشمركي البارزاني. وثمة إشارات من هذا النوع في صفحات تترى( ص: 54-55-56-57-62..إلخ). وبنكين يسمي قائمة أحداث وتلك الممارسات الضاغطة على الكرد والمعنفة فيهم، كما في تضييق الخناق على أولي أمر الكرد، ومتعلميهم، وحتى الضباط الكبار منهم، بفصلهم، أو إحالتهم إلى التقاعد تخلصاً من ” شرورهم ” أي خوفاً منهم، وهم بينهم وثمة جسور بينهم وبين أخوتهم الكرد ممن يحاربون أعداءهم.

لا ينسى بنكين أن يأتي على ذكر عبدالكريم قاسم، وإبراز خصال حميدة فيه، خلاف كثيرين، كقوله( فمهما يقال عن هذا الرجل ، فإنه كان قائداً فذاً له فضل كبير يجب أن لا ننساه نحن الكرد أبداً..ص63). وأذكّر هنا مثلاً، بما قاله في الصفحة السابقة ( بعد اندلاع الثورة الكردية بقيادة ملا مصطفى البارزاني في كردستاني في 11 أيلول 1961 أحال عبدالكريم قاسم معظم الضباط الأكراد ذو ” ذي ” الرتب العالية على التقاعد ومن ضمنهم الوالد حيث انشغل بعدها مع العائلة وأخوته، الذين كانوا يعملون ويسكنون مع عوائلهم في بغداد، وكذلك مع بعض الاصدقاء القدامى..).

طبعاً من المهم الربط بين هذا الموقف وما ذكره الدكتور البوتاني عن قاسم، في نقده إياه في أسلوب تعامله مع الكرد وطبيعة تصوره للوضع السياسي العراقي عامة ” ص 10″ وما لاختلاف المواقف من تأكيد على ما هو إشكالي في الطبيعة الزعاماتية لقاسم.

طبعاً يمكن أن يقال الكثير جهة الموقف من ” الزعيم قاسم ” في تلك الفترة العصيبة، والمقارنة بين قاسم ومن سبقوه ومن جاؤوا بعده ممن حكموا العراق ” 6 “

نقاط ارتكاز في بنية الكتاب

في ” مذكرات ” كردينا الكبير ذي النجوم، مكانة وأهمية تاريخياً، ثمة الكثير والمفيد طبعاً لمن يتعقب ما هو مؤثر في حياة شخصية، وكيف جرى وضعها أو رسمها من تلك الفترة. مثلاً: أي نوع من التفاني ، والاقتدار الذاتي، يمكن مقاربته، وهو يتخلى عن جملة إغراءات سياسية ونفاذ تأثيرها في الشخصية، وفي مجتمع يستحيل تجاهله، لحظة مراعاة مرجعية” الوجاهة ” وبناء شبكة علاقات ذات صلة حية ومباشرة بالمصلحة، تؤمن لصاحبها حياة من نوع آخر، وعلى أكثر من صعيد، وخلاف كثيرين في زمانه.

أتحدث عن ذلك، وأنا أستعيد إلى ذاكرتي القريبة ما أثير ويثار حتى الآن عن العراق من هذه الزاوية عموماً وبالنسبة للكرد، أي لحظة الحديث عن التنافس بين الألقاب” الشرفية ” والمواقعية، والتمثيل السلطوي، واستثمار النفوذ، ومآلات كل ذلك بصيغ شتى” 7 “

إن ما يبتدىء به بالته كتابه لا يخفي حرصه على المكون الواحد الأوحد لما هو إنساني” بشري “وبعد البسملة المعتادة( وبعد، فإن لكل البشر من خلق الله رجالاً ونساء ذكرياته الخاصة يتسنى للبعد كتابتها، وأنا أكتبها لكي أشغل نفسي فالبطالة تغشي القلب.ص67).

هي كذلك، إنما لا تأتي الكتابة، في عمومها تزجية للوقت، ومؤانسة للروح المعذبة، كما يقال، فثمة ما يمرَّر، ثمة ما يؤخَذ في الحسبان، وهو البعد الاجتماعي، القيمي، العلائقي” المحيطي ” للكتابة. فالكلام المسطور بوصفه لسان حال الفردي، لكن لغته تسمّي مجتمعها النوعي هنا.

لدينا خطاب توجيهي مضمر، وإن لم يُسمَّ أحد في السياق، أي تأكيد على وحدة البشرية، فلماذا التمايز هنا وهناك ؟

إن الذي يمكن قوله في ضوء تحوله من ضابط في الجيش العراقي، وبصفة رسمية معلومة، إلى مقاتل بيشمركي، وليس من كونه ضابطاً حصراً، هو ما تلمّسه بالته في موقعه ككردي، وهو عراقي، ولكن حين تظهر الصفة الوطنية في تنوع هوياتها دون اسمها قيمة واعتباراً وتداولاً، لا تعود الوطنية هذه مفصلاً حركياً جوهرياً، بالعكس بالذات، إنها تغدو في معرض المواجهة مع اسمها وحقيقتها، طالما أن هناك طعناً في الكردي كعنصر ديموغرافي وكينوني فاعل قومياً في مفهوم الوطنية كمفهوم، كما لو أن مواجهتها ليس من باب التخلص منها، إنما محاولة تطهيرها من ” جرثومة ” أحادية الهوية وفجيعة البصمة المحتكرة باسمها.

وفي المسرد التاريخي لما هو منشور في الكتاب إضاءة لما يتناسب وفكرة المسطور ضمناً. أليس هذا شعور كل من يلفَظ اسماً، ويجري لفظه قيمةً، في ظل الأنظمة المتمركزة على هوية تمارس سلطتها من موقع التمايز المرتبي، أو من التراتبية ” الهيرارشية ” التي تشتهر بها الأنظمة التي تتقاسم الكرد.

ما يأتي بالته على ذكره تالياً يشير إلى دخوله المدرسة، ومن ثم الكلية العسكرية، ومشاركته في حرب فلسطين ” سنة 1948″ وحركة الكيلاني، والدورات التي خضع لها وترقياته..إلخ” ص 69″ وكيفية مواجهته للصعاب وتأكيد شخصيته كضابط، وتعزيز هويته ككردي كذلك ” ص 71″ والتحاقه بالثورة الكردية” ثورة أيلول 1961″ على خلفية من موقعه الحساسة، وشعوره النوعي بالمنعطف الحاسم تاريخياً للثورة، ودوره القيادي والمجتمعي حينذاك( كان 8 آذار 1963 يوم خروجي مخن بغداد، ومن سجني إلى الحرية وبمساعدة الاصدقاء المخلصين وفي إحدى سياراتنا مع الأخوان عزت وحكيم من بامرني مع أختي خديجة ” بيري ” ونوفا ” ابنة أخت زوجتي) وكلجن سليم ” ابنة عمه “..ص73).

هذا التعبير ليس نشأة خيال، إنما صنعة تفكير وتفكير، ليس عفو الخاطر، وإنما يقظة وعي قومي كردي في الصميم، وهو يعتبر بدء التحاقه بالثورة بمثابة ” عودة الوعي ” خروجاً لتاريخ وإلى تاريخ آخر وفي تاريخ آخر كذلك، وملؤه حرية من نوع آخر.

هذه اللحظة المفصلية انعطافية في تاريخ شخصي، ضمن تاريخ مجتمعي، وفي صيرورة العلاقات السياسية تماماً، حيث يمكن النظر في جانب الصراع النفسي، وتقاسمه بين ما كان عليه موقعاً معتبراً، رسمياً، وما ترتب على خياره اليقِظ من ولادة نفسية ووجدانية أخرى، ولادة الكردي الذي يعثر على صورة في مرآة ذاتية، ويقظة الكردي وتبيّنه للغفلة التي فيها وعليها، وتأكيده على ” طفرة ” خيار نقلته من عالم مستقر، مرسوم بحدوده، إلى عالم مجهول في مستجداته، لكنه العالم الذي يضمن له دخولاً مشرفاً إلى مستقبل محتفى به .

في سطور بالته، ليس هناك ما يبعث على اليأس، ربما هناك شكوى ضمنية، تخص الأصلح والأقوم، وتراعي ما هو موجود، مع التمني باختيار الأفضل لصالح الإنساني، والكردي هنا، ومراعاة لوضع الكرد وجملة مآسيه تاريخياً. لا تعود الشكوى واحدة هنا، حيث إنه( عندما نفهم أن الشكوى لا تفيد، بل إنها في نهاية المطاف تقطعنا عن الآخرين من حولنا، عندها يمكن استبدال المعاناة النفسية بالكلمات المناسبة، تلك التي تحفظ كرامتنا كبشر. إذا سعينا إلى إيجاد معنى في المعاناة، فربما يكون ذلك طريقًا لتأكيد كرامتنا أو العثور عليها.) ” 8 “

إن قراءة يومياته، وهي في مشاهدها الحياتية، وما تخلله من مستجدات جهة المهام المكلف بها، وقربه المباشر والمقدَّر المعزَّز من الرمز الكردي الكبير البارزاني، واكتشافه للعالم” عالم جبله الكردستاني هنا” مقابل ” عالم سهله النمطي، توصيفاً” علامات فارقة في تاريخ ليس شخصياً، إنما تاريخ ينتظر التدوين، وذاكرة تتأهل لأن تكون فاعل تغيير في تاريخ لم يعد كما كان في مألوفه .

ثمة ما يمكن تتبعه عن قرب، ولرؤية المثار حسياً أكثر، والتفريق بين حديث وآخر، من موقع المسئولية، والجرأة في القول ومقام الإرادة الاعتباري في ذلك. ثمة إمكان للنظر والمقارنة الفعلية ، أي التوثيقية بين عهد وآخر، بين شهادة وأخرى” 9 “

تتفاوت الرؤى والتصورات، والقيمة المباشرة لكل يومية، وهي بعائدها الخبري: الاجتماعي والتاريخي، وما يشكل كل ذلك من صورة معرفية تجلو بنية الشخصية لدى صاحبها هنا، كما في :

24 حزيران 1963، اليوم زارني الأخ أحمد كركوكلي وبات ليلاً في بالته وهو أحد مسؤولي الحزب الشيوعي ، وتناقشنا في مختلف المواضيع التي تخص الثورة ثم عاد في اليوم التالي إلى مقره .

27 حزيران 1963، أرسلت رسالة أخرى إلى السيد البارزاني الكبير بخصوص الوضع ، والتقيت ليلاً بتحسين بك.

31 حزيران 1963، سافرنا إلى قرية كلي رمان ضيوفاً عند الشيخ أحمد والشيخ حسن…إلخ ” ص 87 “

أو :

17 كانون الثاني 1965: عودة الأخوان أبو سمير وسامي إلى قلعة دزه.

18 كانون الثاني 1965: ترشيحي لمنصب السكرتير العام لسيادة القائد العام للثورة السيد ملا مصطفى البارزاني وذلك، من قبل المكتب التنفيذي لمجلس قيادة الثورة.ص 121 “

أو:

12 تموز 1967: رسالة من الأخ إدريس البارزاني.

15 تموز 1967: عودة عارف إلى العراق. زيارة محمد أمين آغا لنا.ص 176 “.

أو:

22 تشرين الأول 1968: مراجعة دائرة التقاعد ” ص 191 “

هذه اليوميات توفّر للقارىء أو للباحث الذي يعنى بجانبها الثقافي والتاريخي، متابعة مثمرة لمن يريد تبيّن العلاقات فيما بينها: كيف تسلسلت، كيف تباينت مكوناتها، كيف ينظَر فيها من قبل العارف بها، ومن يكون بعيداً عنها ” جهة العلاقة “، وربطها بتاريخها.

إنما هناك ما يجدر النظر فيه، حيث إن المسافات الفاصلة، إلى جانب المساحات المعطاة لكل سنهة بيومياتها، تضعنا في مواجهة ” لزوم ما يلزم” إخلاصاً لتاريخ مسمى طبعاً، فالعنوان المحصور زمنياً بين ” 1963-197 “، إذا تقيدنا أو التزمنا به، وهو لا بد منه، يفيدنا بوجود فراغ زمني، إذ بدءاً من ” 22 تشرين الأول 1968 “، نجد انتقالاً، هو شبيه قفزة زمنية، تمثّل قرابة ثلاث سنوات، ينتفي فيها أي ذكر لليوميات. ثمة الانتقال إلى التالي مباشرة:

( في تموز 1971 قررت زيارة البارزاني، واتفقت مع الأستاذ إسماعيل شاويس والدكتور طاهر بابان نسيبي وابني لزكين بمصاحبتي في هذه الزيارة ، وكان ابني لزكين قد طلب مني أن يأتي معنا للتعرف على سيادة البارزاني شخصياً ولما وافقت لم ينم من شدة فرحه بذلك. ص 192).

أترى، هناك تنحية لجملة يوميات تنتمي إلى هذه الفترة” الفارغة ” لأسباب عائلية خاصة، جانباً، أم أن الأصل هو هكذا. في الأحوال كافة، يستحيل تجاهل سؤال معرفي كهذا، ومن خلال المعلوم بأمره عنوانياً!

ما يهم بالمقابل، وما هو مؤثر في الصميم، هو مدى تقدير كردينا ذي النجوم للقائد الكردي الكبير ملا مصطفى البارزاني، حين يأتي على ذكره، وما لذلك من اعتبار رمزي ودلالي خاص لديه، وخصوصاً، عند التقريب بينهما قيادياً، كون بالته نفسه خرّيج كلية عسكرية، ضابطاً وبرتبة لا يستهان بها وفي زمانها ومكانها، وثقافة استراتيجية ذات صلة بجغرافية المنطقة والمقيمين فيها، وتأكيد كردستانيته في المحصّلة.

إنه التاريخ الذي لا يزال الرهان عليه حامي الوطيس، والذاكرة التي تسعى جاهدة في حمولتها القيمية و” الحقانية ” لأن تثبت أهليتها في التعبير عنت كونها حصاد تاريخ مغفَل ، وعن قصد هذه المرة، وما للمفارقات من قدرة على إبراز الخلفية السياسية وأهوائها وطغيان أصولها المحروسة بالمفهوم ” القومجي ” طبعاً.

ولنا في الذي أفصح عنه بلسان معنيين بالتاريخ:

( كان الثمن الإنساني لإبقاء الأكراد في الدولة العراقية رهيباً…. المكاسب التي حصل عليها 3 ملايين من الفلسطينيين أكبر بكثير من تلك التي حصل عليها 30 مليوناً من الأكراد.)ة ” 10 “

ما ليس ختاماً

كما نوهّت منذ البداية، فإن الذي استرسلت فيه كان انطلاقاً من قراءتي لعموم الكتاب، وملحقه ومتضمناته من وثائق وصور، ولكل عنوان مقامه مأثرته بالمقابل، وفي هذا التنويع ما يحفّز على ديمومة المتابعة بيقظة وفضول لمعرفة المزيد والاستزادة من ذلك.

حتى من جهة القصيدتين المنشورتين والمختارتين من قبل بالته” أين حقي ” لمحمد صالح بحر العلوم، و” مسافرون ” لنزار قباني، يمكن التوقف والنظر في نوعية العلاقة بينهما وبين شخصية بالته سياسياً.

لا شك أن في محتوى القصيدتين ما يتجاوب مع الفاعل النفسي والوجداني، أي يستجيب لذائقة خاصة لديه، أي ما هو منشود من تطلعات ومن رغبات لم يفصَح عنها، كما لو أن المثار في القصيدتين هاتين، يستجيبان لما كان يتفكره بالته، ولعلاقته مع ما كان يجري في العراق سياسياً وسلطوياً. ولا شك أن ربطهما بعموم الكتاب، يشكل نسيجاً جمالياً، كمفهوم فني ” وثقافياً ” كمفهوم تقني ” وتأريخياً ” كمفهوم استراتيجي وقيمي”، ويمنحمها قابلية أكثر مرونة وانفتاحاً على ما كان، وما لنا من صلة به، وهي في حالة ديمومة، وبطابع مختلف.

إنه الماضي الذي لا يقع في الخلف، إنما يعيش داخلنا، ونتفاعل معه، نظراً لخصوصيته كردياً، وما يبقينا أكثر ارتقاء بموقعنا على مستوى كل من الذاكرة” وهي أكثر يقظة ” والتاريخ، وهو أكثر تنويراً وصفاء مفهوم، وما من شأنه أإقاء أنفسنا في موقعها الأكثر أهلية لدخول التاريخ، وعدم البقاء رهن الذاكرة حصراً، إنما الرهان على التاريخ وكيفية دخوله من بوابته الكبرى.

نعم، ونعم مجدداً( لقد كان الزمن الذي كان من الأسهل فيه أن تكون واضحًا بشأن الإبادة الجماعية السابقة بدلاً من مواجهة المذابح الجارية ، حيث كان الماضي مصدرًا لبناء الهوية بدلاً من قاعدة لبناء وجهات النظر . لا شك أن الوقت قد حان لتحرير أنفسنا قليلاً من واجبات الذاكرة وفرض واجبات المستقبل على أنفسنا.)” 11 “

مصادر وإشارات

1-من مذكرات العقيد جلال محمد بالته ” شباط 1963-تموز 1970 “، إعداد ومراجعة وتقديم الأستاذ الدكتور: عبدالفتاح علي البوتاني، منشورات مكتبة البوتاني، دهوك 2025، في ” 260 ” صفحة من القطع الكبير، وتجليد فني أنيق وملوَّن.

ويُذكر أن هذا الكتاب قد وزّع مجاناً عقب عقْد ندوة ثقافية حوله، في مكتبة ” البوتاني ” في دهوك، يوم الخميس” 23-10/ 2025 “، وقد أسهم فيه كل من الدكتور البوتاني، ونجل الراحل البطل ” بالته “: بنكين، وكنت حاضراً، وتقديراً لهذا التقدير للكتاب، وأهليه، كان هذا التقدير من جهتي في كتابة مقالي هذا!

-2 Llewellyn Brown: Espace du livre, espace du sujet

لويلين براون: مساحة الكتاب ، مساحة الموضوع

-3 Jean-Luc Bonniol:Les usages publics de la mémoire de l’esclavage colonial

جان لوك بونيول:الاستخدامات العامة لذاكرة العبودية الاستعمارية

4- عبدالأمير السبيتي: ذكريات سجين ” عائد من جحيم صدام “، دار المنهل اللبناني، مكتبة رأس النبع، بيروت،، ط1، 2003.ص 13.

5- مذكرات رستم حيدر، تحقيق نجدة فتحي صفوة، الدار العربية للموسوعات،ط1، 1988، ص 206 .

أتحدث هنا عن الذاكرة، وكيفية التعامل معها، فليس كل ما يأتي باسمها يمثّل لسان حال الحقيقة الجديرةة بالتقدير، حال الكثير مما يسطّر ويخص مَن هم سياسيون في العراق وأدوارهم في مجتمعهم، وأنا أذكر بقول أحد الباحثين في ذلك:

تكون الذاكرة أحيانًا أداة مستخدمة بشكل مصطنع ، وحتى بشكل خاطئ ، لصالح إيديولوجية قد تكون بغيضة ، بل وحتى عنصرية.

ينظَر في :

Michel Wieviorka: Histoire et Nation : le divorce, Dans Matériaux pour l’histoire de notre temps 2007/1 (N° 85)

ميشيل ويفيوركا: التاريخ والأمة: الطلاق

6-من ذلك، ما ورد في كتاب الباحث حسن العلوي: عبدالكريم قاسم” رؤية بعد العشرين “، دار روح الأمين بغداد، ط1 ،1426. كقوله:

والربح هو ربح عبدالكريم قاسم.. قُتِل ومعه دينار ومئتا فلس فحمل معه إلى العالم الآخر ثورة وجمهورية وأرضاً لا مكان فيها لقبره. ص6.

ويشير إلى أن ما أنفقه عبدالناصر بزعم مواجهة المصالح الغربية وإسقاط الحكم في العراق، كان في وسعه حل أزمة السكن في مصر..ص102- عن مزايا ع. قاسم، صص104-105..إلخ.

يُنظر أيضاً في الذي سطّره طالب الحسن في كتابه: اغتيال الحقيقة ” عبدالسلام عارف وإشكالية الكتابة في تاريخه السياسي، اور، بيروت، مكتبة اليقظة العربية، ط1، 2004 ، بقوله:

ليس هناك كتابات تشيد بقاسم مقابل عارف والسبب لأن الفترة التي أعقبت مقتله تعاقب عليها حكام قوميون لن يسمحوا بالكتابة التي تشيد به.ص103- لكن الزعيم كان حريصاً على التراث العربي الإسلامي وحتى الذين قضى عليهم بالاهتمام بأهلهم..ص 241..

7-أشير على الأقل إلى ما أثرته في كتابي: شجرة قابيل”1- العراق أم واحدة وأزواج كثيرون “، دار سطور، بغداد، ط1، 2019،في ” 600 ص ” ونيّف،وكردياً، وفي هذه ” المعمعة ” ما تناولته في الفترة النضالية والعصيبة والمفصلية في آن، تاريخياً بالنسبة للكرد، في كتابيّ:

قنص الظلال ” قراءات في نماذج كتابية حول ثورة أيلول الكوردية 1961″، منشورات أنسكلوبيديا الحزب الديمقراطي الكوردستاني، على خلفية من انعقاد المؤتمر العلمي الأول ” ثورة أيلول منعطف في التاريخ السياسي الكوردي”،2021،دهوك، و: قطاف التاريخ ” مشاهد ثقافية للثورة الكوردية: دراسة في نصوص مترجمة عن الفرتسية، الإحالات المرجعية نفسها، نشْراً وتأريخاً.

8-Philippe Quinton: la souffrance ?

فيليب كوينتون: المعاناة

9-على سبيل المثال، حين نقرأ ما يكتبه عبدالرحمن البزاز: صفحات من الأمس القريب، دارالعلم للملايين، بيروت.

في: الحديث عن انحراف الثورة ” ثورة 14 تموز 1958 “..وفرق بين الثورة في هدفها السليم، وغايتها النبيلة، وبين الانحراف الشعوبي الشيوعي الانتهازي الذي ساعدته الرجعية، وكانت قد مهدت إليه من قبل.ص13.. و” الانتهازية ” التي هي مظهر ” اللاأخلاقية ” مشكلة مشاكلنا في عراق اليوم، وقبل اليوم..ص17.. القومية العربية ..تؤمن بوحدة الأمة العربية التي تعني وحدة الوطن العربي..ص26..

وما يقوله شبلي العيسمي ” البعثي الكبير” في كتابه: العَلمانية والدولة الدينية، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1989، ط1، 1986.

وهو من مواليد 1925، حيث يعتبر العروبة ديمقراطية وعَلمانية من قبل حزب البعث العربي الاشتراكي.ص44

وقارن بما ورد في كتاب د. يوسف عزالدين: الشعر السياسي الحديث في العراق ” دراسة أدبية تاريخية “، دار المدى، دمشق، 2008

كما في قوله: وقد ثبت تاريخ العراق الحديث بأن العراقي ليست له جذور فكرية لفهم الحرية والديمقراطية وقبول الرأي المعارض لأن المفاهيم لم تتوطن في ذهن العراقي وتجعله مؤمناً بها.ص94..

وأخيراً وليس آخراً، ما جاء في كتاب حازم صاغية: بعث العراق” سلطة صدام قياماً وحطاماً “، دار الساقي، بيروت،ط1، 2003. عما يخص العراق سياسياً، ووضع الكرد في ذلك:

– والحال أن العراق، منذ قيامه في 1920-1921، فشل في أن يكون وطناً للأكراد..ص93- من خلال التآمر على الكرد في اتفاقية الجزائر في 6 آذار 1975: راح الحبل يقترب من عنق الأكراد، في الاتفاقية التي ارتكبها مجرمون كثر: بدءاً من الرئيس المصري حتى المنفذين المباشرين شاه إيران وصدام حسين، والمشارك في رسمها كيسنجر..ص99…إلخ.

10- ليام أندرسن- غاريث ستانسفيلد: عراق المستقبل ” دكتاتورية ديمقراطية أم تقسيم ؟ مراجعة وتقديم وتعليق: ماجد شبَّر، دار الوراق، لندن، ط1، 2005.ص 298-306.

11- Robert Frank: Éditorial,Dans Matériaux pour l’histoire de notre temps 2007/1 (N° 85)

روبرت فرانك: افتتاحية مجلة ” مواد لتاريخ زماننا ” 2007، 1، العدد 85