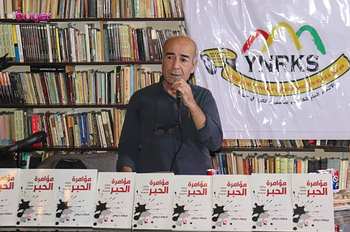

مروان شيخي

المقدّمةُ:

في المشهدِ الشِّعريِّ الكُرديِّ المعاصرِ، يبرزُ الشاعرُ فرهادُ دِريعي بوصفِه صوتاً خاصّاً يتكلّمُ من عمقِ التجربةِ الإنسانيّةِ، لا بوصفِه شاهداً على الألمِ فحسبُ، بل فاعلاً في تحويلِه إلى جمالٍ لغويٍّ يتجاوزُ حدودَ المكانِ والهويّةِ.

ديوانُه «مؤامرةُ الحِبْرِ» ليسَ مجرّدَ مجموعةِ نصوصٍ، بل هو مساحةٌ روحيّةٌ وفكريّةٌ تشتبكُ فيها الذاتُ بالرَّمزِ، واللغةُ بالوجعِ، في محاولةٍ دؤوبةٍ لاستعادةِ المعنى وسطَ عالمٍ تتنازَعُه الحروبُ والغيابُ والانكساراتُ.

إنَّ شِعرَالشاعر فرهاد دريعي يقومُ على جدليّةٍ بينَ الذاتِ المنفيّةِ والرَّمزِ المُخلِّصِ؛ فكلُّ بيتٍ شعريٍّ عندَه هو بوحٌ عنيفٌ ومكبوتٌ في آنٍ، وكلُّ صورةٍ نافذةٌ تُطلُّ على عوالمَ نفسيّةٍ مضطربةٍ لكنّها مشبعةٌ بالحنينِ.

لذلك تأتي هذه الدراسةُ لتحلِّلَ بنيةَ الرَّمزِ والدلالةِ النفسيّةِ والفكريةِ في شِعرِه، متّخذةً من «مؤامرةِ الحِبْرِ» محوراً لفهمِ كيفيّةِ تشكُّلِ الذاتِ الشِّعريةِ في فضاءٍ متشابكٍ من الخوفِ والحنينِ والتمرّدِ.

يُعدُّ الشاعرُ الكُرديُّ فرهادُ دِريعي واحداً من الأصواتِ الشعريّةِ الحديثةِ التي استطاعت أن تؤسِّسَ لغةً مغايرةً تُوازنُ بينَ البوحِ الذاتيِّ والوعيِ الجمعيِّ، بينَ الانكسارِ الفرديِّ والوجعِ القوميِّ.

في ديوانِه «مؤامرةُ الحِبْرِ»، تتجلّى ملامحُ تجربةٍ شعريّةٍ تتكئُ على الرَّمزِ بوصفِه أداةً للتعبيرِ عن الذاتِ الممزّقةِ، وعن وطنٍ مُثقلٍ بالخذلانِ والمنفى والبحثِ عن هُويّةٍ.

حاولتُ من خلالِ هذه الدراسةِ تحليلَ نصوصِ الشاعرِ فرهادَ دِريعي من خلالِ محورينِ أساسيَّينِ:

الرَّمزُ بوصفِه أداةً دلاليّةً وفكريّةً، والذاتُ بوصفِها محورَ البنيةِ النفسيّةِ والجماليةِ للنصِّ.

منهجُ الدراسةِ:

تعتمدُ هذه الدراسةُ على منهجٍ تحليليٍّ رمزيٍّ ذي نزعةٍ نفسيّةٍ وأُسلوبيةٍ، ينطلقُ من النصِّ الشِّعريِّ بوصفِه كياناً لغويّاً مستقلًاً، لا بوصفِه مرآةً للواقعِ فقط.

لذا سأركّزُ على المحاورِ الآتيةِ:

- البنيةُ الرمزيّةُ: دراسةُ الرموزِ المتكرّرةِ في الديوانِ (الحِبْرُ، البحرُ، القمرُ، الأنثى، الحربُ، الصمتُ، الطفولةُ…).

- البنيةُ اللغويةُ والأسلوبيّةُ: تحليلُ تراكيبِ الجملِ، والإيقاعِ، والصورِ الشعريةِ، والتناصّاتِ الداخليةِ.

- الدلالاتُ النفسيةُ والفكريةُ: تتبّعُ انكساراتِ الذاتِ، وشعورِ المنفى، ومفهومِ الذاكرةِ والغيابِ.

سيُدعَّمُ كلُّ محورٍ بشواهدَ من نصوصِ الشاعرِ، تحليلاً وتأويلاً.

أولاً: الحِبْرُ بوصفِه رمزاً وجوديّاً:

الرَّمزُ في شِعرِ فرهادَ دِريعي ليسَ زينةً لغويّةً ولا تقنيةً بلاغيّةً فحسبُ، بل هو بنيةٌ فكريّةٌ مقاومةٌ.

فهو يرمزُ إلى الخلاصِ حينَ يتحدّثُ عن الطائرِ الجريحِ، وإلى المنفى حينَ يذكرُ الثلجَ والرِّيحَ والحدودَ، وإلى الذاكرةِ حينَ يصفُ الحِبْرَ المتآمرَ بوصفِه شاهداً على الخيانةِ والخسارةِ.

في قولِه مثلًا:

«كتبتُ اسمي على ظلّي، فاختفى الضوءُ من حولي»

يتحوّلُ الرمزُ هنا إلى لغةٍ مضادّةٍ للوجودِ، فاختفاءُ الضوءِ نتيجةَ كتابةِ الاسمِ على الظلِّ هو إحالةٌ إلى تلاشي الذاتِ في زمنٍ لا يعترفُ بالهويةِ.

الحِبْرُ، في أكثرَ من موضعٍ، يتحوّلُ إلى رمزٍ مزدوجٍ: شاهدٍ وجانٍ، فهو وسيلةُ التعبيرِ، لكنَّه أيضاً أداةُ المؤامرةِ، إذ يقولُ:

«خانني الحِبْرُ حينَ نمتُ على دفترٍ مبلّلٍ بالوطنِ»

يُحمِّلُ الشاعرُ هنا اللغةَ ذاتَها مسؤوليةَ الخيانةِ، فيتحوّلُ الرمزُ إلى كيانٍ حيٍّ يُنازعُ الشاعرَ ويشتركُ معه في مأزقِ الوجودِ.

من الناحيةِ البنيويةِ، يشتغلُ فرهادُ دِريعي على تكرارِ الرَّمزِ بوصفِه نظاماً دلاليّاً مغلقاً ينفتحُ على التأويلِ، فـ«الحِبْرُ»، و«الرِّيحُ»، و«الظلُّ»، و«الحدودُ»، رموزٌ تتكرّرُ لتشكّلَ معجمًا شعريّاً خاصّاً يربطُ بينَ الداخلِ النفسيِّ والفضاءِ الخارجيِّ.

الرَّمزُ عندَه إذاً هو جسرٌ بينَ الذاتِ والعالَمِ، بينَ الكلمةِ والخذلانِ، وهو ما يمنحُ قصيدتَه طاقةً إشاريةً تتجاوزُ المعنى المباشرَ.

يُعدُّ الحِبْرُ في شِعرِ فرهادَ دِريعي الرمزَ المحوريَّ الذي يختزلُ ثنائيةَ الخلقِ والدمارِ، الكتابةِ والموتِ.

فـ«مؤامرةُ الحِبْرِ» ليستْ مؤامرةً ضدَّ الشاعرِ فقط، بل ضدَّ الفعلِ الإبداعيِّ ذاتِه؛ وكأنَّ الحِبْرَ قد تمرّدَ على صانعِه.

يقولُ في أحدِ نصوصِه:

«الحِبْرُ خانني في منتصفِ القصيدةِ

حينَ قرّرَ أن يكتبَ وجعَه بدلَ وجعي.»

هنا يتحوّلُ الحِبْرُ من أداةٍ إلى كائنٍ واعٍ، يعكسُ مأساةَ المبدعِ حينَ يفقدُ السيطرةَ على لغتِه.

البنيةُ الرمزيةُ تقومُ على فكرةِ الانقلابِ الوجوديِّ: الكلمةُ التي كانت خلاصاً تصيرُ خنجراً، والقلمُ الذي كان وسيلةَ النجاةِ يصبحُ شاهداً على الانهيارِ.

هذا الرمزُ يُحيلُ إلى أزمةِ المثقّفِ في العالَمِ الحديثِ، حينَ تتواطأُ اللغةُ مع القمعِ والخذلانِ.

فمؤامرةُ الحِبْرِ هي مؤامرةٌ ضدَّ الوعيِ، ضدَّ النقاءِ الأوّلِ الذي كانت الكلمةُ تحفظُه.

ثانياً: البحرُ بوصفِه مرايا اللاوعيِ:

يتكرّرُ البحرُ في شِعرِ دِريعيٍّ كرمزٍ مزدوجٍ: الغوايةِ والموتِ.

إنَّه مكانٌ تتلاطمُ فيه رغبةُ التحرّرِ مع الخوفِ من الغرقِ.

يقولُ في أحدِ المقاطعِ:

«الموجُ غدّارٌ

يبتلعُ كلَّ شيءٍ دونَ تمييزٍ،

حتّى ظلالَنا على الرملِ.»

البحرُ هنا ليسَ مجرّدَ فضاءٍ طبيعيٍّ، بل هو تمثيلٌ نفسيٌّ للذاتِ الممزّقةِ بينَ الحلمِ والفناءِ.

فالموجُ الغدّارُ يعكسُ اللاوعيَ المضطربَ الذي لا يعرفُ حدوداً بينَ الحنينِ والهاويةِ.

وفي الوقتِ نفسِه يُشيرُ إلى فكرةِ القدرِ الغامضِ الذي يبتلعُ الجميعَ دونَ رحمةٍ — كما تفعلُ الحربُ والمنفى.

البنيةُ الصوتيّةُ للنصِّ، بحروفِها المائيّةِ (الميمِ، الغينِ، الراءِ)، تخلقُ إيقاعاً غامراٍ يوحي بالحركةِ المستمرّةِ للموجِ، وهو ما يجعلُ الصورةَ الشعريةَ متكاملةً بينَ المعنى والإيقاعِ.

ثالثاً: الأنثى بينَ الطُّهرِ والفقدِ:

في شِعرِ فرهادَ دِريعي، الأنثى ليستْ جسداً، بل وطنٌ مفقودٌ أو ذاكرةٌ تُستعادُ بالكتابةِ.

هي صورةٌ مزدوجةٌ: الحبيبةُ والأمُّ، الحضورُ والغيابُ.

في أحدِ نصوصِه يقولُ:

«كنتُ أكتبُها

كأنّي أزرعُ قمراً

في أرضٍ مفخّخةٍ بالحنينِ.»

هنا الأنثى هي قمرٌ مزروعٌ في أرضٍ مفخّخةٍ — استعارةٌ تجمعُ بينَ الجمالِ والخطرِ، بينَ الرغبةِ في الحبِّ والخوفِ من الخسارةِ.

إنّها تمثّلُ الذاتَ الباحثةَ عن نقائِها الأوّلِ في عالمٍ ملوّثٍ بالدّمِ والموتِ.

تتحوّلُ العلاقةُ معها إلى طقسٍ تطهيريٍّ، محاولةٍ لإعادةِ التوازنِ الداخليِّ بعدَ الانكسارِ.

رابعاً: اللغةُ كجسدٍ للذاكرةِ:

لغةُ الشاعرِ فرهادَ دِريعي تقومُ على الاقتصادِ والانفجارِ معاً؛ إنّها لغةٌ مضغوطةٌ بالوجعِ لكنّها مفتوحةٌ على التأويلِ.

في ديوانِه نلمحُ وعياً لغويّاً عالياً يجعلُ الصورةَ تتجاوزُ المحسوسَ لتبلغَ المجردَ الرمزيَّ.

تتّسمُ تراكيبُه بالانزياحِ عن المألوفِ، فهو لا يصفُ الواقعَ بل يخلقُه من جديدٍ.

مثلاً، في قولِه الافتراضيِّ من روحِ نصوصِه:

«السماءُ تُصغي لخطواتِ القصيدةِ،

والأرضُ تتظاهرُ بالنومِ.»

نلاحظُ هنا مفارقةً لغويّةً تخلقُ حالةَ أُنسنةٍ للجمادِ، فتتحوّلُ الطبيعةُ إلى كائنٍ يُشاركُ الشاعرَ وعيَه بالوجودِ.

هذه اللغةُ تكشفُ عن وعيٍ شعريٍّ فلسفيٍّ، ينظرُ إلى العالَمِ بوصفِه نصّاً يُعادُ تشكيلُه لا مرآةً تُعكَسُ عليها الأشياءُ.

خامساً: البنيةُ النفسيةُ والفكريةُ للذاتِ الشعريةِ:

الذاتُ في شِعرِ دِريعيٍّ ليستْ مستقرةً؛ إنّها ذاتٌ قلقةٌ، ممزّقةٌ بينَ الحلمِ والواقعِ، بينَ الانتماءِ والمنفى.

يُكثّفُ الشاعرُ هذه الازدواجيةَ عبرَ خطابٍ يتناوبُ بينَ الأنا المفردةِ والجماعيةِ.

يقولُ في أحدِ المقاطعِ التي تُعبّرُ عن وعيِه الجمعيِّ:

«نحنُ الذينَ نكتبُ بالرَّمادِ

كي لا ينسى الحِبْرُ أسماءَنا.»

هنا تتحوّلُ الكتابةُ إلى فعلِ مقاومةٍ ضدَّ النسيانِ، والرَّمادُ إلى ذاكرةٍ رمزيةٍ للبقاءِ.

يُجسِّدُ الشاعرُ الإنسانَ الكُرديَّ الذي يحيا في منطقةٍ رماديّةٍ بينَ الحياةِ والمحوِ، بينَ اللغةِ والمنفى.

بهذا المعنى، يصبحُ الشِّعرُ عندَ دِريعيٍّ ملاذاً وجوديّاً، لا وسيلةً فنيّةً فقط.

الخاتمةُ:

إنَّ شِعرَ فرهادَ دِريعي يُقدّمُ نموذجًا ناضجاً للشِّعرِ الكُرديِّ الحديثِ، حيثُ تتداخلُ الرؤيةُ الفكريةُ بالوجدانِ الشِّعريِّ، ويتحوّلُ الرَّمزُ إلى لغةٍ بديلةٍ عن الصراخِ، والكتابةُ إلى ممارسةٍ تطهيريّةٍ ضدَّ القهرِ والغيابِ.

في «مؤامرةِ الحِبْرِ» يكتبُ الشاعرُ من منطقةٍ معلّقةٍ بينَ الضوءِ والرَّمادِ، بينَ الانكسارِ والإصرارِ على القولِ.

لقد استطاعَ أن يجعلَ من اللغةِ وطناً موازياً، ومن الحِبْرِ شاهداً على صراعِه مع الذاكرةِ والنسيانِ.

تُظهرُ هذه الدراسةُ أنّ تجربةَ دِريعي ليستْ مجرّدَ تسجيلٍ للمعاناةِ، بل هي تفكيرٌ شِعريٌّ في الوجودِ ذاتِه، حيثُ تتجلّى الكلمةُ كجسرٍ بينَ الذاتِ والعالَمِ، بينَ الحُلمِ والجُرحِ، بينَ الموتِ والحياةِ.

________________________________________

المراجع :

- أدونيس الزمنُ الشِّعريُّ.

- غاستون باشلار جمالياتُ الفضاءِ.

- رولان بارت درجةُ الصِّفرِ في الكتابةِ.

- ديوانُ فرهادَ دِريعي مؤامرةُ الحِبْرِ (الطبعةُ الكاملةُ).