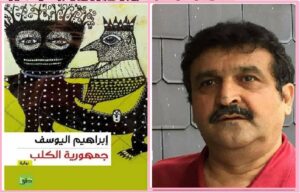

إبراهيم اليوسف

إبراهيم اليوسفمازلت أمارس هوايتي

في استباق الزمن

لاشيء لي أقوم به

إلا التوجه لروزنامة البيت

وتقليب الصفحات

الصفحات التي سرعان ماتعود

كما كانت

ما إن أرفع عنها يدي……

هكذا، يكتب الشاعر في دفتر مذكراته، وهو يحثُّ خطاه، كي يتخلص من أسر لحظته، أنى تكسرت الأنصال على جدران روحه، تاركة آثارها، جراحات مفتوحة، متوجهاً إلى اللحظة المقبلة، بكل ما لدنه من جبروت، أنى ضاق به الزمكان، ووجد روحه تتخبط في أصفادها، حيث واقعه المحرج- مادام منتمياً إلى جغرافيا انطبقت على أهلها- ما جعله يدرك أهمية دوره، وسط هذه المعمعة، يتحرك في الجهات كلها، وهو يعاين كفارس أسطوري أحلامه ، مجهضة، أمام عينيه، بعد أن باتت طرقه إلى فردوسه الأرضي مسدودة- وهو مصير موقوت بحسب معجمه- وإن كانت هذه الطرق لا تؤدي، في كل محاولة، إلا إلى المزيد الغرق في المتاهة التي يعاني منها، إلى الدرجة التي كلما أراد الخلاص مما هو فيه، ابتعد عما يروم، أكثر فأكثر، وكأنه لمَّا يتخلص من صخرة سيزيف التي يسيربها إلى أعلى الذروة، كي يتقهقر متدحرجاً إلى القاع، مرة تلو مرة.

وإرادة الشاعر لا تلين-عادة- فيما إذا كان مسكوناً بجمر الموهبة الأصيلة، مادامت كل مفردات ديمومتها متوافرة: أدوات الواقع، وأدوات الإبداع، هذه الأدوات التي يستعين بها، أنى حل، ما يجعله قادراً على رصد تفاصيل البرهة التي يمرُّ بها- كما يتمكن عادة- من التقاط ما تموربه نفسه، من أصداء لانعكاسات الواقعة، بعد أن تتفاعل في مختبرات الذات الإبداعية، مع الرؤى، والأحلام، والأخيلة، والتصورات التي هي وقود أي موهبة فريدة، وتعد من أولى شروط الشاعرية.

وإذا كانت إرادة هذا المبدع الاستثنائي الذي انصرف منذ بداية الخليقة، وحتى آخر قصيدة تكتب الآن، كي يعيد بناء العالم، عبر معادله الفني الجمالي، ليكون بذلك كاتب نشيد الوقت، وشاهده، والناطق بلسان من حوله، والراسم للحلم الإنساني، وكيف لا؟، مادام أن الشاعر من أكثر من يرومون الصباحات الأجمل، والحياة الأكثر استكمالاً لمفرداتها، بعيدة عن كل ما يشوبها، وهو ذو الروح البارومترية التي تكون الأكثر حساسية، في استقراء لوحة الواقع، ورسم الآفاق للكائن البشري، كي يتلمس طرق الخلاص والحياة السعيدة، أنى افتقد الآخرون من حوله بوصلاتهم، وأحسوا أنهم في مفازات لا منقذ لهم فيها البتة.

والشاعر الذي تتوجه إليه الأنظار، كحاد في مجتمعه الذي انطلق منه، على دروب الحياة، يظل مرتبطاً إلى أرومته الأولى، أنى ابتعد عنها مكانياً، ضمن معادلة لايفتأ يتركها، وهو سحر و سر انجذابه إلى العالم كله، وجوهاً، وكوناً، وإن كان دائم الانحياز للمثل العليا، والقيم السامية، والجمال، والحب، بعيداً عن كل ما يشوب ذلك- وهنا فإننا لنتحدث عن الشاعرالأصيل- دون أن يحمل في نفسه الحقد على أحد، وإن كان في تسميته للأشياء، ما يستفز من دأب على إلحاق الأذى بسواه.

و بدهي، أن الشاعر الذي يحسُّ بمرارة أسر اللحظة، فإنه لا يوفر أية وسيلة-إلا ويستعين بها- وهو يحمل “عشبة أنكيدو”، بغية إيصالها لمن حوله، من دون أي تفريق بين أحد وآخر، يركض في المسالك الجبلية، محمولاً بأثقال العقاب، تائقاً الوصول إلى ضالته، دون أن يدب اليأس في ذاته، كلما تلكأ وتقهقر- ذات مرة- ليعاود دورة الصعود بعد كل انتكاسة، واثقاً من أن لعنة السقوط آنية، وأن ذراري الجبال العالية، في انتظاره، وهناك من سيملأ معه الحياة بالأنس والعطاء .

من كتاب يصدرقريباً بعنوان: هكذا أكتب قصيدتي- الشعروالشاعرفي مهب النظرية