فراس حج محمد| فلسطين

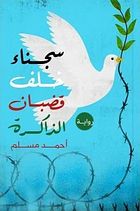

في الرواية الجديدة للكاتب أحمد مسلم “سجناء خلف قضبان الذاكرة” (كاريزما للنشر والتوزيع، القاهرة، 2022) يبني الكاتب معمارها من قصص وأحداث الريف الفلسطيني، معتمدا على ما تقصّه الجدات والقريبات- في العادة- من قصص وحكايات، يذهب أحمد ابن قرية تلفيت (جنوب نابلس) إلى ذلك التاريخ الشفوي الشعبي الذي يعمر ذكريات الناس فيها، ويعيد تأثيثه في سرد له مذاق خاص، وشهية خاصة، إنه يعيد- نوعاً ما- بناء الذاكرة الشعبية الريفية لتكون مقروءة، لاسيما لجيل لم يعد يسمع هذه الحكايات، نظرا لعدة أسباب، أهمها انقطاع الجيل الحالي عن الجيل السابق بفعل دواعي الزمن والصيرورة التاريخية.

يستذكر أحمد مسلم في هذا المتن الروائي قصة كنز، وجده أحد الفلاحين مدفونا في أرض له، ورحلة هذا الكنز منذ أيام الإنجليز قبل النكبة 1948 وحتى عام 2014، رحلة سردية استغرقت أكثر من 66 سنة من عمر قرية من قرى الريف الفلسطيني، ليس شرطا أن تكون قريته تلفيت وليس بمستبعد أيضا أنه أخذ ملامح القرية الاجتماعية والجغرافية من قريته، لكن المهم في هذا السرد على مستوى الحدث تتبع تلك الرحلة للدفين/ الكنز والمخاطر التي تعرض لها جدّ مراد (أبو محمود) بعد الحصول على الكنز.

هذه الفترة الطويلة نسبيا يقطّرها الروائي في سرد وزّعه على أحد عشر فصلا، لم يخل أي فصل من فصولها من حكاية الدفين أو تداعياته الاجتماعية على العائلة، ومن خلال هذا العصب الرئيسي ناقش أحداثا في معظمها هامشية مما يدور في بيئات الريف المهمش أصلا، فلم يسع الكاتب إلى الاستناد على مقولات كبرى، ولا على أحداث مركزية، وكل ما ظهر من أحداث مفصليّة، ما كان له تأثير مباشر على سكان الريف أكثر من غيرهم فهم خاضعون لتأثيرها خضوعهم للضرورة الحتمية، خاصة فيما يتصل بالحواجز والإغلاقات ومعاناة الناس، وخاصة الشباب في الوصول إلى العمل أو الجامعة أو المدينة، وما يحياه الناس من شظف العيش وقسوته، هذه القسوة التي لم يفلح الكنز بقلبها رأسا على عقب إلا بعد فترة طويلة بعد أن أخذ الريف نفسه بالتطور الحتمي والتدريجي.

يظهر أن الروائي وهو يعمل على هذا السرد كان صبورا جدا، وهو يحاول أن يجمع تلك السرود الهامشية ليجعلها متجانسة كلوحة الفسيفساء، لتؤدي في نهاية المطاف إلى بناء سردي ذي شخصية متماسكة، ليس الجامع الوحيد هو الشخصيات الريفية، ولا قصة الكنز، وما جرته من أحداث، بل ذلك الإيقاع الهادئ لروائي يصفّ الحكاية بجانب أخرى بحذر، لعله يحظى برؤيا روائية خارجة عن سياق السرد التقليدي الغارق في المثاليات والمقولات السياسية والوطنية التقليدية.

لقد تجاوز أحمد هذه المطبّات بكثير من الحذر ونجح في هذا لاسيما وهو يستند على عنوان، فيه الكثير من المخاتلة، إذ ينصرف العنوان في دلالته- للوهلة الأولى- إلى الدائرة السياسية الوطنية، ليكتشف القارئ أن “سجناء خلف قضبان الذاكرة” لم يكونوا من أسرى القضية الفلسطينية من المقاومين للاحتلال، وإنما تلك الشخصيات التي ظل يعذبها الماضي وتلاحقها تفاصيله طوال حياتها من الجدة إلى فريد وحتى مراد وأحمد، ولم يسلم منها المتشائل الذي يوجعه الماضي وما فعله إخوته به، وأول ما يقوم به أحمد مسلم لزحزحة العنوان عن تاريخيته المفخخة بالذاكرة الوطنية اقتباسه قبل الدخول إلى الرواية قولا للشاعر العربي أدونيس، يقول فيه: “أقسى السجون وأمرها، تلك التي لا جدران لها”، يحمل هذا الاقتباس معنى عاما للسجن أعمق وأكبر من مكوث الشخص داخل القضبان ويحرسه سجان قاس وعدو كما هو في الحالة الفلسطينية، كما أن هذا الاقتباس من زاوية أخرى يقول إن الأسرى الفلسطينيين قادرون على التحرر من السجن، فالسجن فكرة تعيش في للرأس والذاكرة، ولهذا المعنى أيضا بعض ظلال، وخاصة من خلال شخصية الأسير المحرر الواردة في الرواية وصفا لا اسماً. مع العلم أن الرواية لم تؤكد أيا من المعنيين أو الحالتين لهذا الأسير المحرر على وجه قاطع كتجلّ آخر من تجليات الحذر السردي في الرواية.

هل يمكن أخذ البنية السردية لتكون استعارة سياسية؟ أظن أن الأمر ممكن مع بعض التحفظ أيضاً، لكن هذا التحفظ النقدي في التأويل تقلّ مسافته بين الممكن وغير ممكن إذا ما أعاد المرء قراءة الإهداء، بوصفه نصا موازيا من النصوص المحيطة بالسرد، ذا دلالة نصية سردية تدعم مقولات الرواية، بعيدا عن فكرة “الإسقاط” أو الشطط في التفسير.

جاء الإهداء عاما قابلا للتأويل كذلك: “إلى الذين حرموا حقوقهم بكنوز ظهرت بوجودهم”. عند إعادة قراءة العبارة بعد الانتهاء من قراءة كامل النص الروائي سيكون بالإمكان القول باستعارية البنية الروائية للدلالة السياسية، فالكاتب أحمد مسلم ابن جيله، الجيل الذي ترعرع في ظل السلطة الفلسطينية، جيل حرم من حقوقه بكنوز ظهرت بوجوده، فكل الامتيازات التي يتمتع بها المسؤولون، وهم قلة، حرم منها كثير من أبناء الشعب، فاستأثر القادة بالمناصب والمكاسب، ولم يكن للشعب من نصيب إلا دفع الغرامة/ الضريبة الوطنية من معاناة وأسر، وشظف عيش، والبقاء في الهامش حيث الريف المهمش.

على امتداد مائة وثلاثين صفحة من القطع المتوسط استطاع أحمد أن يحافظ على لغة سردية عملية، واقعية، تضيء على الأحداث وتبنيها داخل هذه اللغة، وعلى الرغم من أن البنية السردية شعبية الفكرة والشخوص إلا أن اللغة كانت فصيحة، سلسة، فيها الوضوح السردي المطلوب، لأن السارد العليم المثقف الواعي صاحب الرؤيا هو الذي كان يتحدث، وممسكا بالخيوط جميعها، ولم يسمح لشيء أن يفلت من بين يديه، وهذا جانب آخر من الحذر الذي كان مسيطرا على الكاتب، فلم تحضر اللغة العامية إلا في مواقع محددة جدا مع أن المنطق السردي كان يستدعيها كأحد المميزات الخاصة لشخصيات العمل، لتظهر صورتها المقنعة، وتكتمل عناصر هُوِيّتها.

كما اختار السارد لغة فيها الكثير من الإحالات الثقافية والمقتبسات النصية من الثقافة العربية، والشعر العربي، والآيات القرآنية، كما ظهرت الرموز الإغريقية والأسطورية، وثقافة الروائي الفنية؛ كونه متخصصا في الفن التشكيلي، فظهرت ثقافته الفنية في السرد كذلك، وجاءت هذه التضمينات مجسّدة للفكرة الأساسية للعمل الروائي، أو داعمة لشخصية السارد الواعية التي تؤهلها ثقافته الممتدة أن يكون ساردا عليماً، قادرا على البناء السردي المتدفّق.

ثمة ما هو طريف في الحكايات التي يسردها السارد في هذه الرواية وتماثلها أو تناظرها على اختلاف في الشخصيات، فالجد وعلاقته بفريد، هي كعلاقة مراد بسالم، وهي على ما يبدو كالعلاقة المتوقعة بين مراد وأحمد، كأن ثمة لعنة تلاحق الأحفاد لذنب فعله الأجداد، كما تقول الحكمة الشعبية الرائجة في الريف: الآباء يأكلون الحصرم والأبناء يضرسون.

وهذا على ما يبدو ما حدث مع الكاتب نفسه- بصورة أو بأخرى- عندما استبعدت هذه الرواية بعد تحمس لذلك ووصولها إلى مرحلة متقدمة من المنافسة على جائزة القطان للكاتب الشباب للعام 2023، ليأتي خبر طباعتها في مصر مطوحا لها ولكاتبها عن أن يستمر في السباق والفوز بالجائزة كما حدث مع مراد نفسه الذي أقصي بفعل فاعل عن المنافسة على بطولة الجامعة للشطرنج “كنزه المعنوي”، فكشفه للأمر للجنة الجائزة، ومن ثم استبعاده لمخالفته شرط الجائزة الأساسي؛ ألا يكون العمل مطبوعاً، يشبه إلى حد ما تلك المخاطرة في كشف سر الكنز، فلو تم كشف الكنز لكان للسرد وجهة أخرى، كما لو لم يتم كشف السر للجنة جائزة القطان لكان لهذه الرواية شأن آخر، في أن يحصل- غالباً- الكاتب الشاب أحمد مسلم على جائزة اللجنة وما تعنيه من كنز معنوي لكاتبها أولا قبل القيمة المادية للجائزة، أو على الأقل ربما حصل على “تنويه” من لجنة التحكيم التي تضمّ في عضويتها روائيين مكرّسين ونقادا أكاديميين، لتكون شهادة استحقاق يسعى إليها كل كاتب شابّ، داخل إلى نادي الكتابة الواسع الممتدّ.

وأخيراً، أظنّ أن الكاتب أحمد مسلم بما قدّمه من عمل روائي في “سجناء خلف قضبان الذاكرة” يطرح نفسه وبقوة في عالم السرد، ليكون أحد روائيي الجيل القادم الممتلئ بأفكار جديدة، وبحساسيات فنية، تعتمد في شعريتها على أدوات مكتسبة، وأخرى فطريّة، ليكون قادرا على بناء مشروع روائي، يضيف إلى الرواية الفلسطينية أبعاداً جديدة أو يعمّق البحث في الأبعاد التقليدية؛ فيعيد إجابة أسئلتها من زوايا أخرى، تنتمي إلى هذا الجيل، وما يؤمن به من قضايا فنية أو ما يعتقده من أفكار.