إبراهيم محمود

البحث عن أول السطر

السرد حركة ودالة حركة، لكنها حركة تنفي نفسها في لعبة الكتابة، إن أريدَ لها أن تكون لسانَ حال نصّ أدبي، ليكون هناك شعور عميق، شعور موصول بموضوعه، بأن الذي يتشكل به كلاماً ليس كأي كلام، بالنسبة للمتكلم أو الكاتب، لغة ليست كهذي التي نتحدث أو نكتب بها، لتكتسب قيمة تؤهلها لأن تكون خلاف السائد.

ليس في السرد ما يثبت مشروعيته في التسمية سرداً فعلياً، إن لم يفلح في إيجاد برزخ رحب، من جنسه ولونه، من صوته وصمته، يفصل بين ما يعيشه المعني به واقعاً، وما يجنح إليه تخيلاً، خروجاً من العرَضي إلى الطليق منه، كما هو المحقَّق في الأدب إبداعياً، وبشهادة القارىء الذي يكون محك انعطاف له فيه.

في الرواية التي تحمل اسمها المفترض، يمضي بنا السرد إلى حيث الدخول في وعي مضاد لنظيره المحكوم باليومي، بالهامشي، أو المحدود بعلامات، إزاء صيرورة تضفي على المسرود قيمة استباقية، وتجلّي تاريخ مرفَق به، كما هو وضع كل أدب يعزز محتواه بما يتعدى به حدوداً بالتأكيد.

ولحظة الحديث عن السرد، يكون الانفصال عن واقعه الذي لا بد منه، كما هو المتوافر في لغته الخاصة، اللغة التي تحرر كاتبها نفسه من كونه عادياً، ليكون الآخر البعيد والذي يعزّي كائنه، ليفي بوعده، وقد خرج من نسيجه العضوي، إلى نسيج زمن ابتدعه عملياً بمجهوده الذي ينعطف عليه !

لا يعود السرد واحداً، رغم وحدة الاسم، إذا قابلناه بالذين يكتبون في هذا السياق، وهم مختلفون فيما بينهم إبداعياً، لأن منطق الإبداع نفسه يتطلب ذلك، أو هذا التغاير، بوصفه قائماً على التباين والتنوع، أي ما يوسّع في مفهوم الكاتب، حين يكتب، أو يحرّر جديداً باسمه، وهو موجَّه إلى غده ضمانَ بقاء له.

ذلك يعني من ضمن ما يعني أن السرد إذا كان صنيع كاتبه هنا، ويحمل بصمته، حرارة أنفاسه، وآلام مخاضه في التعبير عما هو تخيلي، وهو في حمّى واقع يعنيه، فإنه ما أن يتحرر من ” قبضته ” اللسانية، ويصبح طليق الصفحة، وينتشر هنا وهناك بعد ذلك، أي كما الطائر المحلّق من عشه، لا يعود مرتبطاً به من باب ولاء الطاعة، معروفاً به، إنما بالعكس، يصبح السرد ” وليّ أمره ” إن جاز التعبير. إنه في حالته المستجدة يكتسب سلطة، ويُعرَف بها، ربما لم يكن رسْمها في تصور الكاتب نفسه قوة نفوذ وسرَيان فعل تأثير، واستلهاماً غير محتسب، مفاجئاً إياه في بعض الأحيان، لحظة الإقبال على قراءة نصه، وما في ذلك من خطورة المؤتى به.

سرد يمحو صوته، صمته الكامن داخلاً، ظله بالوكالة، نبرته في السر، جموحه الخفي غير المرئي، ومرجعه الحياتي المباشر، ليكون مضرب القوة، ومهبط إرادة تتشكل في ضوء قراءة لعموم المسطور نصاً، مهما كان نوعه إبداعياً، والرواية في الواجهة، نظراً للمساحة التي تستغرقها، ولا تقارَن بأي نوع شقيق آخر: القصة، القصيدة، مثلاً، والمترتب جمالياً، وقيمياً عليها، تبعاً لخاصيتها الإبداعية.

ثمة قلْب للمعايير، انقلاب على المبتدأ فيها، ونسف لمفهومها، حين يتقدم السرد بعمل يُراد له أن يكون بصمة تخيلية، ربما أكثر مما يتوقعه الكاتب، جهة أبوة نافذة للسرد لكاتب ينتسب إليها، وعنصر مباغتة للقارىء الذي يكون على بيّنة من حقيقة السرد، بوصفه المسكون بحركته، والناظر إلى الخفي فيه، وكأنه منتظره .

من هذا المنظور يمكن التوقف عند رواية الكاتب الكردي يونس عبدالعزيز” يوسف الكُردي”” 1″. ومقاربة الرهان الذي تنبني عليه، وأي ” عجينة ” تاريخية أودعها خميرة تخيله، ليكون قارئه في مواجهة تاريخ مختلف، هو المفقود والمنشود تالياً، تاريخ ما هو منغّص لكرديّه، وتاريخ ما هو محفّز له، كما هي شهادة أدبه ، أي حيث يكون الكاتب في اللعبة المزدوجة، وهي فنية، ولا بد أن تكون كذلك، استجابة لخاصية السرد، سارداً ومسروداً ومغامرة ذلك.

في كردية يوسف الكردي

أن يكون يوسف اسماً، وهو اسم علَم ليس في ذلك شك. أن يكون يوسف كردياً، ليس في ذلك ما يبعث على الشك لحظة تحرّي حقيقته، إذ من السهل جداً معرفة من يكون بهذا الاسم، ولا أكثر من هذا، أي يوسف الكردي هنا وهناك. أن يكون يوسف الكردي، كما هو مصاغ سردياً، وعلى صعيد الفن، ففي هذا ما يتوجب النظر والتدقيق وحتى المكاشفة الدقيقة، وسؤال: إلى أي مستوى يمكن التعرف على كردية يوسف الكردي، لكل مهتم بالسرد ومغزاه، على وجه العموم، وما يجعل يوسف الكردي، كما لو أنه المبحوث عنه، والمتوخى، رمزاً للكردي، وليس لأي كردي كان، على وجه الخصوص.

كيف يمكن للسرد أن يستجيب لكاتبه، وهو ينوع بنيته وحركته ؟ إلى أي درجة يمكن له أن يمنح السرد قوة حضور وتخفّ ومباغتة، تعزيزاً لما هو فنّي فيه؟ أن يكون سرداً، وليس أي سرد معهود؟ أي بجعْل الخداع، كما هو الكذب في الشعر” أجمل الشّعر أكذبه، أي أكثره تلويناً وتنوعاً طبعاً” ليكون أروع الخداع أقدره على المناورة، طبعاً ليكون هناك تجلّي فضول القارىء، تنامي ذائقته جهة المختلف ( فالخداع الحقيقي ليس غموض الفكر، بل ما يُخدعنا “في كل مرة) ، كما يقول أحد نقاد الرواية ” كزافييه فانوف-جوليكور ” !

في ” يوسف الكردي “ثمة سرود: ما لا يكون سرداً، وذا صلة بما هو أدبي مباشر، وإنما مجرد تمهيد للعمل الروائي، من قبل الروائي نفسه، وما في ذلك من غرابة، إذ العمل لا يتطلب تقديماً له بالصيغة الاستنهاضية هذه، وباسم الكاتب الشخصي، ثم ليكون سرد آخر ، افتتاحي” يدفع بالقارىء إلى عالم جلسات أرواحية، يكون الكاتب سارداً لمسرود هو الذي يتكلم باسمه، حيث المخاطَب يحمل اسم الكاتب نفسه ” يونس ” أي بوصفه طيفاً، محفّزاً يونس ليسطّر ما يقوله، أي ” رواية يوسف الكردي “، وتالياً تتابع الرواية طريقها الطويل .

بين تركيز على النص الروائي، بالمفهوم الثقافي، ومن قبل الكاتب نفسه، والبدء بسرد يمضي بنا إلى عالم الروح الزائرة والناطقة لمهمة متجسدة، لولاها لما كانت الرواية، وما في ذلك من تغريبة واضحة، وتحفيز للمتابعة، وسرد لا يخفي طابعه الحكائي كثيراً، وليس الرواية التي تتميز بكثافتها، وحلقات عقدتها، أو اعتمادها على سلسلة من الاستعارات التخيلية التي تضمن استمرارية نص روائي يحث القارىء على المتابعة والشعور بمتعة المسرود من خلال هبَات تخيلية، وسرد يستدعي التاريخ في أكثر من مشهد، وما في ذلك من الدفع بالقارىء لأن يكون إزاء تاريخ والتحقق من حقيقته، وسرد يصعد بوعي القارىء هذا وفضوله نفسياً إلى درجة أعلى بامتياز، مقارنة بكل ما يخص فصول الرواية ومشاهدها المختلفة، عندما يتعرض ” يوسف الكردي ” للضرب والسلب والنهب على أيدي عصابة، وينسى أنه هو فيتلبس شخصية غيره، أي قائده والمقرب إليه، والذي توفي متأثراً بجراحه، أي حاتم، ونكوص السرد بشكل لافت إلى ما كان عليه سابقاً، بطابعه الحكائي، ربما حتى النهاية، أي حيث يخفت حضور الرواية، يمكن تقديم ” يوسف الكردي ” هكذا، كما هو المسطور نصاً.

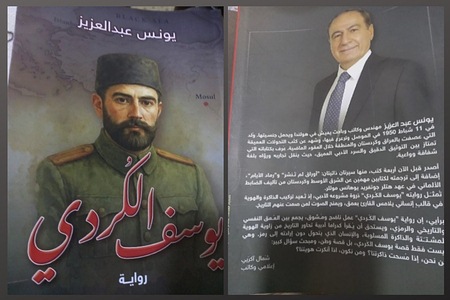

بالطريقة هذه، يُنظَر إلى الرواية، كما هي ميزتها المكتوبة على صفحة الغلاف الخارجي، حيث العنوان لافت بالمساحة الكبيرة، وباللون الأحمر، وثمة صورة تخيلية، فنية، مرسومة، لضابط، له تاريخه في الهيئة” ضابط عثماني “، بشهادة المسطور روائياً، في وجهه سيماء الهدوء والفتوّة والثقة بالنفس، لشاب في الثلانينيات من عمره، كما تعلِمنا لحيته المشذبة بذلك، وكان عليها أن تكون أكبر من ذلك التزاماً بالمذكور عن الشبح الزائر، كما سنرى، وهو في عمره الخمسيني. مراعاة علاقة كهذه ضرورة اعتبارية تاريخية وفنية بالمقابل، لئلا يخسر النص نفسه من قيمته الدلالية، وفي الوجه الآخر للاخر، صورة شخصية للكاتب، مع شهادة كاتب وإعلامي كردي” شمال آكَري ” عن سيرة موجزة للكاتب، وتثمين لروايته هذه. أي حيث تكون للكاتب تجربة في الكتابة بأكثر من لغة، تأليفاً وترجمة، وتأكيداً على أهمية الرواية انطلاقاً من تجربة الكتابة هذه.

ذلك يعزّز فكرة هنا، تتمثل في سياسة الكتابة لدى الروائي نفسه، سياسة تريد الإعلاء من أثر الاسم مشفوعاً بعلامة الكردية، وما في ذلك من ضخ عاطفي، لا يطعَن في مصداقيته، إنما في النوعية التي تتطلبها الرواية، وليس النيّة التي قد تخيب الكاتب نفسه تالياً.

كما في أول صفحتين ” نبض قلم “.

أورد فقرات من هذا” النبض ” تعبيراً عما يتفكره الكاتب، وعما يسترسل في قوله روائياً، وصنعة الحكاية النافذة في سرده:

( في زمن تاهت فيه الأمم وسط دخان الحرب، وتراكمت الجثث فوق خرائط لم تعد تعرف من يملكها، خرج ” يوسف الكردي ” من بين السطور ليعيد رسم ملامح إنسان غارق في دوامة التاريخ، الإنسان الذي لم يكن يوماً سيد مصيره، بل ضحية تحولات لا ترحم، وأقدار تتلاعب به كما تتلاعب الرياح بورقة خفيفة سقطت من شجرة الخريف.ص7

لكن يوسف الكردي لم يعد من الحرب، كما ذهب، بل لم يعد حالأن خمدت نيران القتال، إذ فقد ذاكرته قرابة ربع قرن، وفقد معها اسمه، تاريخه، وحتى هويته، ليُظن أنه شخص آخر: الميرالاي حاتم باشا، قائده، الضابط العثماني الشهير، الذي يشبهه حد التطابق، واللذين جمعت بينهما رابطة تسمو فوق الرئيس والمرؤوس، وهنا تبدأ الرواية مشوقة تأخذ الألباب.ص7

يوسف الكردي ليست رواية فحسب، بل وصية. إنها حجر الذاكرة الذي أردت أن أضعه ” ألقي به/ أطرحه/ أرميه ” في نهر الزمن، لئلا يمر دون أثر، إنها محاولة للإمساك بما يتلاشى عادة من بين الأصابع: الهوية، والانتماء، والحكاية.

في هذه الرواية، أحاول أن أكمل ما بدأه هو.. وأن أخبر العالم بأن يوسف الكردي الذي غاب بين دوي المدافع ونيران القذائف، لم يمت، بل عاد، عبر المداد… عبْر قلم حفيده..

” يوسف الكردي ” رواية كتبت لتُذكر، لا لتنسى.ص8.).

الإقبال على كتابة رواية بدواعي الضرورة التاريخية، استجابة لمطلب تاريخي بالذات، والكاتب الذي يظهر أنه مقيم في الخارج، في المغترب ” الهولندي ” كما يشير في نهاية ” نبض قلم .ص8″ تكون روايته شاهدة عيانه على أنه ، وإن كان ” هناك ” فإنه ” هنا ” أي حيث يكون أهله، أو وطنه الممزق. إنها رواية واجب!

إنما لو أن غيره كتب الكلمات هذه، وهي بطابعها الفكري، لكان التلقّي مختلفاً طبعاً، رغم أن تقديماً كهذا، لنص أدبي: روائي، تحديداً، يستدعي ما لا يتمناه الروائي نفسه، أي روائي كان، في خاصية الإملاء والتوجه، لأن في ذلك يجري وضْع القارىء في خانة المقرّر قيمياً، وحتى محاولة إحكام السيطرة على متخيله، كما لو أن ليس من حاجة لقراءة الرواية في ضوء ما تقدم.

وفي الرجوع إلى المسطور طي ” نبض قلم ” من السهل تماماً تلمّس مفارقة تسمُ قوله هنا وسرده فيما بعد. حيث إن الوقوع في فتنة الإنشاءات القولية والأحكام المطلقة، وما فيها من تهويل، يكاد يطيح بمفهوم الرواية الجمالي بالذات. إن بداية نص الكاتب ” الفكري ” هنا، خلاف المركَّز عليه في نهايته، جهة المرتجى من روايته بالذات، بما أن الرواية صنيعة ذاكرة، وأن الذاكرة هذه صنيعة إرادة ليست فردية أو شخصية، بما أنها تميط اللثام عن تاريخ مجهول، أو معتَّم، تاريخ شعب، تاريخ أمة، والتأكيد على حضورها الفاعل .

وهذا يعني أنه (في كل مرة يستلهم الكاتب من أشخاص حقيقيين لسرد قصته.) “2”، وهذا ينطبق على الكاتب، وليس في ذلك من ضير، بالعكس، لا بد من ذلك، غير أن مهبط الخلل، أو بروزه، هو في التفريق بين مسلتزمات النص الروائي، ومقام القول الوارد فكرياً في الكتاب.

لسنا هنا في موقع التشكيك في مشاعر الكاتب. إن في بنية الكتاب” الروائي” الضخم، والذي لا يخفي جهداً، وجلَداً وحتى وفورة خيال ملموس، وومضات جمالية لا تنفصل عن هذه المساحة الجغرافية الكبيرة الخاصة بأحداث الرواية، ومداها الزمني، ومواقع الشخصيات ومرجعياتها الاجتماعية والسياسية واللغوية، ما يؤكّد مدى ” عناد ” الكاتب المطلوب، في التحرك هنا وهناك، لجعل روايته فناً، أثراً للآتي، جديراً بالتفاعل معه، وتاريخاً، مكتوباً بأسلوب رواية، جديراً هو الآخر ليس في أن تتم مراجعته، وإنما أن يعايَن على خلفية مما جرى تسطيره روائياً.

إن مقولة أحدهم، وهي أن” العواطف النبيلة تخلق أدباً رديئاً ” لها حكمتها ونباهتها. إنها لا تطعن في نوعية العواطف هذه، وإنما تقيم فصلاً بينها وبين الأدب الذي يراد له أن يكون ” نبيلاً ” هو الآخر. ببساطة، لأن العواطف هذه تبقي صاحبها قريباً من الواقع. إنها تحول بينه وبين التحليق بالخيال، وتوسيع دائرة عواطفها، بصهرها في جسد خياله، وليس أن تتقدمه، لضمان ولادة أدب ” نبيل ” بالصيغة هذه.

هل يمكن التحرك على خط تاريخ من نوع آخر، خط كتابة مَن يأخذ التأريخ من موقع الانجراح به، أي المُعاني بسببه؟ لهذا يسهل على دارس التاريخ، والمطّلع على الرواية التي تُكتَب من الذاكرة وباسمها، وكأنها مسطورة بمداد من الدم الذي يستنزفه هذا التوجع لمن يحرَم من تاريخ مكتوب بإنصاف، أي باسم الذاكرة المنجرحة أصلاً، في مواجهة تاريخ مستبد؟ وبذلك تكون الرؤية أكثر قابلية لرؤية ما وراء هذا الصراخ الصامت، أو العويل الرواحي ممن يمزج الصوت بالألم، ومن يحاول نفض رماد التاريخ، لإشعال ناره الفعلية، ورؤية الجوار؟

في ضوء ذلك، تكون رواية” يوسف الكردي ” رواية الكردي عموماً، وليس يوسف هذا الذي لا ينتمي إلى ماض تخيلي، إنما ماضي أولئك الذين قاوموا الظلم والاستبداد، ورواية أولئك الذين يوجّهون التاريخ في مساره الصحيح بذاكرة ملؤها النزف والخروج إلى العلن، أي ما يجعل ما كان لسان حال ما هو كائن، ومن ثم لسان حال ما يجب أن يكون عليه التاريخ، تاريخ المحرومين منه مستقبلاً.

أول اللعبة واستثنائيتها

لا يُعدَم الكاتب أسلوبَ الحيلة الفنية، ليكون هناك مدخل إلى السردية المنتظَرة لروايته، من خلال اللجوء إلى فانتازيا الشبح الذي يفتتح النص الروائي، وما لهذا الشبح من اعتبار، ومكانة في بنية السرد وتلوينه بالمقابل. ليس هناك ما يخفى في التمهيد للدخول في البُعد الطقسي لظهور ” يوسف الكردي ” شبحاً، لحظة التذكير بالليل وما يحمله معه من مفاجآت، وتحت عنوان مناسب” زائر الليل “:

في ليلة شتائية قارسة، دق جرس الباب، نظر إلى الساعة، كان الليل قد تجاوز منتصفه، من يا ترى الذي ساقته قدماه ليطرق بابنا؟ لماذا لم يتصل عبر الهاتف المحمول؟ يبدو أنه شخص غريب.دارت هذه الأسئلة في مخيلته وهو يتجه ليفتح الباب ويعرف من هو زائر الليل الذي قرع بابه في وقت متأخر. كان رجلاً في الخمسين من عمره، تبدو على سيمائه ملامح الوقار. يبدو في هيئة أنيقة، يعتمر قبعة غريبة. لم يعرفه، لكنه أحس بألفة غريبة نحوه. تبادل كلاهما النظرات، الغريب بتروّ وتفحّص واهتمام جلي، وهو بدهشة وذهول وفضول لا يمكن كتمانه.

-مساء الخير، أنت يونس ؟

-مساء النور سيدي، نعم، أنا هو..

-أنا ضيف، وأرغب أن أكون في ضيافتكم هذه الليلة، إن لم يكن لديك( لديكم) مانع!..ص9

لاحقاً، حيث الفضول والذهول من المشهد يظهران جليين، ومن قبل يونس، بينما الآخر، وكونه يعرفه، كما يظهر، بخبره الزائر:

-أدرك أنك مندهش من زيارتي هذه… وأنا نفسي منبهر. كنتُ مشتاقاً لرؤيتك، ملامحك قريبة جداً من ملامحي، لكنني أطول منك بقليل. وما زادني انبهاراً، صوتك… كأنّي أسمع فيك رجْعَ صوتي.ص10.).

الليل يقفل على الضوء إشعاراً بمكانته، ولما يمكن أن يحصل مختلفاً، تعبيراً عن ظهور المترقَّب. إنها اللحظة المفصلية للرواية، لكي تعلِم ببدايتها، الرواية ذات السردية القرنية ” جهة الزمن الذي يشغلها، وحيث يكون الآخر: الضيف، مؤهلاً لهذه اللحظة تماماً.

سأورد ما يصلنا بنقطة البداية، حيث ينتظرنا العنوان ” يوسف الكردي “:

-أنا جدك، يوسف الكردي.!

سقط فكه الأسفل، وانفغر فاه من هول ما سمع..

..أنا جدك، يوسف.. كما قلت. لكنني أعلم كم يصعب عليك تصديق ذلك. كنت أتابعك بصمت.. منذ وقت طويل. أعرفك كما لا يعرفك أحد. قرأتُ ما كتبته عني في كتابك… كل كلمة حملتها إلي دون أن تدري. أعلم أنك افتقدتني..ص11.

حين ارتحل أبوك، قبل ربع قرن، من عالمكم إلى عالمنا في البرزخ، شعرتُ أن خيطاً خفياً شدني إليك أكثر..ص12.

كنتَ موسوعيّ الثقافة، تنهل من كل معين لا ينضب..ص12.

أحمل إليك رسائل… من أبيك، ومن أمك، ومن عمتك شوباد، تلك النبيلة التي أحبتك بصدق، وكنت تبادلها حباً خالصاً.كما أحمل لك كلمات تلك النبيلة لأمك ، أيانوش… التي كانت لك أماً ثانية، بكل ما في الحنان من عمق.ص13.

ذاكرتي… هذا الخزين العميق، الذي بدأ تدوينه منذ أن كنتُ جنيناً في رحم أمي، حتى لحظة وداعي للجسد، وعبوري بوابة البرزخ. فلولا هذا التلازم الجوهري بين الروح والذاكرة، لما عرفتك.. ولا عرفت أحداً غيرك. ولما بقي في كياني أثر من ملامح الأرض. بل لما استطعت أن أجيب، يوم الحساب، حتى عن سؤال واحد.ص15.

أنا الآن في البرزخ… لا كما كنتُ من قبل، روحاً في جسد، بل روحاً خالصة، متحررة من كل قيد مادي.ص15.

عن استنساخ الأرواح: لا حقيقة له.. هو وهم لا سند له في عقل ولا نور بصيرة . ص 28.

ويكون هناك استرسال في الحديث عن العالم اللامادي ..صص15-36

سبب الزيارة: جئتك لأ{وي لك قصتك، ولأريح فكرك المنهك من تلك التساؤلات.. رغم مضيّ العقود الطويلة على غيابي، الذي بدأ قبل ولادتك بزمن، بل حين كان أبوك طفلاً صغيراً..

أريدك أن تدون قصتي كاملة. وقبل أن أبدأ بسرد ما جرى، رغبت أن أحدثك عن حالنا في البرزخ. ..لأني أعلم مدى اهتماك بهذا الأمر..ص36….

ثمة معايشة داخلية لهذه اللحظة ، من خلال توسّع في مفهوم الروح بعد الموت، والفرق بين عالم الميْت والحي.

في ” زائر الليل ” ما يستوقف القارىء، لمكاشفة مغزى هذا التوسع في حقيقة الروح، والبرزخ، وكيفية الوصل بين الميت والحي، إلى درجة أن المسطور فاض بما هو متوخى وزيادة، تعبيراً عن استساغة الكاتب: السارد، وشعوره أنه بذلك يفعّل المنشود أكثر .

ربما كان الأقرب إلى الذاكرة هنا، هو هاملت شكسبير وشبح والده المقتول على يد أخيه” عم عاملت ” وزواجه من أمه، والاستيلاء على السلطة. في مسرحية شكسبير الشهيرة، ومنذ أكثر من قرون خمسة، أصبح لهذا الشبح حضور نوعيّ، بأكثر من معنى،ومن موقع التناص، كما الحال هنا، يوسف الكردي، يوسف الكردي الشبح، الذي خطّط له في الصنعة الروائية لئن يحضر باسمه ومسماه، إنما في حركية السرد، ليس عن طريقه، وإنما من خلال من يحمل اسمه، من هو مِن صُلبه: حفيده” يونس “. شبح والد هاملت يطالب ابنه بأن ينتقم له، دون ذلك ما كان للمسرحية أن تظهر نصاً مسرحياً ذا شأن، ودون حضور يوسف الكردي، في متخيل الكاتب، ما كان له أن يُعرَف تاريخياً، بأكثر من معنى حقيقة ورمزاً. وقد قيل الكثير في هاملت وشبحه ” 3″، وما يمكن أن يقال في شبح الكردي هنا، هو عدم وجود ما هو تاريخي يمكن التوقف عنده، خلاف شبح هاملت، سوى أن المتوخى من شبح الكردي يطال تاريخاً جرى التعتيم عليه، وديموغرافيا في الظل.

في نزوع الكاتب إلى جعل تاريخ مديد، جغرافيا واسعة النطاق، يتكلمان من خلال كرديّه، استجابة لرغبة في استنطاق الصامت.

لا يعود الشبح شبحاً إلا كإجراء، للانتقال إلى ما يمكن تلمّسه وهو بشحمه ولحمه. ثمة دفاع عن التاريخ والجغرافيا معاً هنا.

السردية الحكائية ليوسف الكردي

كما نوّهت سابقاً، بامتداد ” يوسف الكردي ” تظهر الحكاية بدلالاتها، وانسيابيتها دون وجود عوائق” عُقَد ” واستفهامات، أكثر من كونها رواية مشهود لها بالتفنن والمخاتلة اللازمة، أو بالمراوغة، بكينونة الشخصية المركَّبة، التي تشغل في القارىء وعيه ومتخيله وحى لاشعوره هنا وهناك.

( هل يستطيع الكاتب أن يقول كل شيء؟ أخبرَ كل شيء؟ لا، بالتأكيد لا. لا يفتقر العالم الأدبي إلى المؤلفين الذين اضطروا إلى تفسير أنفسهم أمام المحاكم فيما يتعلق بمحتوى أعمالهم ) ” 4 “

تحت وطأة ” رومانس الرواية الوطنية/ القومية ” حيث ثقل الحضور الحسي جليَّ الأثر، يظهر الغياب المطلوب كجرعات دورية، في حلقات الرواية، غياب محدود الأثر، لحظة التقابل بالرواية. إن شعور الكاتب الذي يستنطق السارد الذي يعنيه داخله، لصيق بما يريد تسطيره أثراً تاريخياً، وحماسه النفسي لذلك، إلى جانب الافتتان بما هو حكائي، و يفسّر لنا كيفية تراجع الرواية كأثر فني عميق، حيث إن أسماء الأمكنة والأشخاص، تتمازج مع بعضها بعضاً، كما لو أن السارد المقرَّب من الكاتب كثيراً جداً، يرى فيما ثبَّته من أسماء في جغرافية نصه، من الموصل حتى ” جناق قلعة ” حتى القوقاز، وفي العودة إلى الموصل، هو المعبّر عن رغبة دفينة. على الرواية أن تخفي وجهها، أن تتخفى طيَّ أقنعة جسدية كثيرة، دون انمحاء، وترْك مجال التكهنات، ومتعة اكتشاف المعنى، من خلال اقتفاء الأثر، النبض من وراء المخفي، ذلك أمضى وأمثل لنص طموحه في أن يسمى رواية، كما قال آلان روب غرييه، في مكان ما( الرواية الحقيقية هي التي يتجاوز معناها الحكاية، ويتجاوزها، ويؤسس لحقيقة إنسانية عميقة، أو أخلاقية، أو ميتافيزيقية.).باسم الصفة لا يجب نسيان فريضة الموصوف حرصاً عليهماً معاً.

الروائي مأخوذ بغواية الحكاية، وهي في أفقيتها إجمالاً، بوعي أو بدونه، حيث مقول القول هو الذي يشكل إشعاراً بفحوى نصه ولعبة الكتابة لديه.

أنا لا أقلل من مجهود الكاتب في تلك الصفحات المئوية التي أطلق فيها العنان، بأكثر من معنى، لسارده ذي الطابع الحكواتي، أكثر من حٍرَفية سارده التخيلية، وكيفية التحرر مما هو عرَضي، حيث لا يعود للأشخاص ذلك الأثر الذي يقودنا إليها ورؤية وجوههم، إنما أحاول الالتزام بحق الرواية كمفهوم، وقدرتها على إظهار هويتها الغائبة- الحاضرة على صعيد الفن. الحكاية تقابلنا بالمسرود مباشرة، وترينا حركيتها على مستوى أفقي كثيراً، ثمة متعة وتشويق في نسيجها، ولكنها المتعة المرتبطة بمعرفة النهاية المرتقبة، وهي سريعة. الرواية لها مخاض عسير، تخفي داخلها لغتها الأخرى في التخفي، حيث إن القارىء يتفاعل معها، وهو يتحرى حركيتها عميقاً.

إزاء ذلك يمكنني أن أورد سلسلة من المقاطع التي توجز الرواية، وهي تسغرق الكثير منها، تاركاً للقارىء حرية النظر في ذلك، وبدءاً من الفصل المهم، والذي يكون عنوان الرواية بالذات، تعزيزاً لما هو مأمول، ومن بين جملة عناوين هي بمثابة فصول أو أقسام، وكان في الإمكان، ومن الناحية الفنية، أن يكون هذا العنوان عاماً للرواية، وليس عنواناً فرعياً، بما أن يوسف موجوداً في مفاصل الرواية كاملة:

البدء من العنوان نفسه: عنوان الكتاب: يوسف الكردي . ص 37

لم يكن يوسف يستسيغ حياة القرية ورتابتها، فلم تكن تشبع فضوله، ولا تستحوذ على اهتنامه..ص37

خطط للذهاب إلى الموصل، وقد أحبها.. وهو يحب الجبل: كان يتوقف أحياناً ليجلس على صخرة، وينظر إلى الأسفل..ص38

يتزوج من أمينة ذات الصيت، وهي تحبه لشهامته” ص44″ خلاف خد ابن سمايل السيء الصيت. ص 49. صراعات..باسمها في صفحات..

هناك في الموصل:حيث التقت الأحلام بعتبة الواقع، وشرع القدر يكتب سطوراً أخرى لعمرين اجتمعا تحت سقف واحد، يجمع الحب بالأمل.ص80.

صداقته مع مراد في الموصل” مراد ” ليس اسمي الحقيق؟ اسمي ” فرات “. أنا من أطراف مدينة ” مديات” بين ” ماردين ” و” ديار بكر “. كان أبي من رفاق الثائر الشهيد ” يزدان شير ” قائد الانتفاضة ضد بطش الدولة العثمانية بالكرد، قُمعت الثورة في سنة 1895، وأعدِم أبي مع رفاقهز لم نستلم جثمانه، ولم نعرف قبره. كنت آنذاك طفلاً في العاشرة. طلبت مني أمي أن أختفي. فهربت إلى معارف لنا في ديار بكر، وبقيت عندهم أعواماً.. لكنني لم أعد إلى بيتنا أبداً. كانوا يلاحقون كل من يمت بصلة إلى تيار يزدان شير، حتى بعد إعدامه بسنوات، وحين اشتد عودي ، قررت الرحيل، تركت ديار بكر خلفي، وأتيت إلى الموصل. أبحث عن مأمن وهوية لا تطاردها الذاكرة.ص93-

أتقن يوسف التركية .. وأخلص لمعلمه أنور بيك.. وللقائد العثماني.. و: اتسعت دائرة معارفه..ص99- وعلاقته الوثيقة بحاتم باشا الذي ينتمي هو وغير إلى جمعية حديثة العهد” الاتحاد والترقي “..ص105.

دفاع يوسف عن الميراآلاي حاتم . ص 109. باكزة ابنة انور بيك من مراد صديق يوسف. ص 116-

كانت الأوضاع الدولية تتجه نحو مزيد من التوتر، خصوصاً في أوروبا والبلقان، وقد أنهكت الدولة العثمانية حروب البلقان ( 1912-1913)، التي أفقدتها معظم أقاليمها الأوروبية، وفاقمت ضعفها الداخلي.ص123.

إلى ” سفر برلك “

وتوجه يوسف الكردي على رأس رتل عسكري من الموصل إلى معركة ” جناق قلعة ” في ستانبول، تحت إمرة حاتم..ص133.

سلَّم الميرآلاي قيادة الحامية لنائبه، وانطلقت الرحلة مع تباشير الفجر، متوجهة نحو القامشلي، في صباح ربيعي مشمس من أيار المعتدل…حين اقتربوا من القامشلي، خيّموا مساء قرب مضارب الكوجر الكرد، حيث كان هناك احتفال بزواج أحد أبناء القبيلة.ص143.

في ماردين يخبر سليمان بنبأ مراد أخيه حياً.ص150.

الميرآلاي يقول ليوسف”:

الحرب تقترب من قلب الدولة، تطرق أبواب اسطنبول نفسها. ولولا صمود قلاع الدردنيل وجناق قلعة، التي نحن في طريقنا إليها، لانفرط عقد الإمبراطورية في شهور الحرب الأولى؟لا أفهم ، كيف لدولة تخوض حرباً طاحنة ضد\ أعدائها وأعداء دينها، أن تفتح في الوقت نفسه جبهة داخلية ضد الأرمن؟ يقتلون بلا تفريق، صغيراً وكبيراً، رجلاً وامراة، وكأن الدم الأرمني مباح..ص171.

ثم موجهاً الكلام إلى يوسف :

أتدري يا يوسف.. أنني من أصول كردية

انذهل يوسف، فيوضح الآخر: نعم أنا كردي. قبل أن أولد، نفي عشرات الآلاف من أبناء ديرسم إلى أقصى شمال هضبة الأناضول. ذبح كثير من وجهائنا، وكان جدي أحدهم، وزعونا في جهات مختلفة.. فقط لأننا كرد، وطالنا بحقوقنا.ص171.

حتى محاولة اغتيالي في الموصل كانت بدافع الكراهية، فأمي أرمنية وأنا كردي.. والمكيدة التي حيكت لي في ماردين، دبرها نظمي باشا للسبب نفسه..ص172.

فصل: جناق قلعة: لم تشهد أي جبهة عثمانية كما ً هائلاً من الشهداء ، كما شهدته جناق قلعة، تلك البقعة الصغيرة التي تحولت إلى ميدان فناء مرعب. ويمكن القول، دون تردد إن الانتصار فيها لم يكن ليتحقق لولا الزخم البشري الذي وقف كالسد أمام أمواج الهجمات المتكررة.ص191.

بخطة من قبله وموافقة الميرآلاي حاتم عليها، انتصر العثمانيون على أعدائهم، بعد أن خسروا الكثير، وضعفوا معنوياً.. كما أعلم قائده القائد الأعلى وأعلمه بأن صاحب الخطة هو يوسف الكردي، وقد رقي إلى رتبة ملازم أول.ص204.

كان هناك من يكن له الكراهية، مثل النقيب..ص212.

عن حرب القوقاز، وعن إبادة الأرمن..ص226.

وفي خطة عسكرية أخرى، كما أفصح عنها قائده وهو يعلِم أصلان باشا..ليعلق وهو يتحدث إليهما: أي علاقة هذه التي تجمعكما؟ النكران للذات.. منك ومنه.. لا يُرى كثيراً. إنه مثير للإعجاب… بل للفخر..ص234.

لكن انفجار ثورة أكتوبر غير مسار تاريخ المنطقة،حيث( قررت الحكومة البلشفية الجديدة الانسحاب من أتون الحرب العالمية..ص236)

وهناك أصيب الميرآلاي وتوفي، وشدد على يد يوسف الكردي قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، طالباً منه التوجه إلى أهله. ص 240 .

في مشهد مؤثر حين تقابل يوسف الكردي وهو يقود رتلاً عسكراياً والقائد الأرمني، وقد تعانقا، قال القائد الأرمني وهو يخبر جنوده: إنه هو.. يوسف الكردي! الذي حدثتكم عنه.. هو من أنقذ المئات منا، يوم كنا نطارد قرب أورفه ونحن على أعتاب الموت.ص243.

بمداهمة مباغتة ليوسف الكردي، من قبل عصابة من قطاع طرق، خسر كل شيء يعنيه: انقضت عليه، ونهبت كل ما وجدت من مقتنيات: حقيبته المليئة بالمؤونة، معطفه، بندقيته، ومسدسه. وحين وقعت أعينهم على رتبته العسكرية، اقتلعوها بوحشية، وألقوا بها في النار…ليفيق من غيبوته بعد يومين ..ص251. كان هناك راهبان هما من أنقذاه. وتمت مداواته في أحد الأديرةص255. ليعلمه رئيس الدير بما هو خطير تالياً:

الآن، يا سيدي الباشا، عرفنا من تكون. بحسب هذه الهوية والمقتنيات ، أنت الميرآلاي حاتم باشا، من بلدة دورت ديوان بولو شمال شرق البلاد..ص256.

وهو في القرية( في تلك اللحظة، اجتاح يوسف، أو الباشا، شعور بالحيرة العميقة، كأنها شلّت حواسه، كما شلت ذاكرته. لم يكن واثقاً من شيء، سوى أمر واحد لا يخطئه الإحساس: أن ذاكرته ضائعة بالكامل. ص266.

محاولته لاستعادة ذاكرته: ما يرعبني ليست الوحدة، وإن كنت محاطاً بمن يحبني… ولا المرض ولا حتى الموت. ما يخيفني حقاً هو أن أمضي بقية عمري في هذه الدوامة، دون أن أشعر، ولو للحظة ، أنني عشت فعلاً ثلاثين عاماً. أين ذهبت تلك تلك السنين؟ أفراحنا، خيباتنا، الانتصارات، الهزائم، العناق والدموع.ص276.

حلم، حين يزوره حاتم في الحلم هذا:

أنا وأنت كيان واحد، لكننا صرما اثنين… أنا روح بلا جسد، وأنت روح تسكن جسداً لا يزال يشق دروب الحياة ..ص280.

وهو مع قدري بيك، ليقول له:

-لست ابنك أنا.. يوسف الكردي.

تملكه العجب حين رأى أن قدري بيك لم يتفاجأ، ولم تزلزل العبارة كيانه، كما كان يتوقع..

ثم:

عندما استيقظتُ من الغيبوبة..عادت إلي ذاكرتي، ويا ليتها لم تعد. رأيت حاتم في رؤيا.. وقال إننا شخص واحد: هو روح عالقة في البرزخ، وأنا روح عالقة في الجسد..ص324…

لماذا توقفت عند هذه النقطة؟ كما نوَّهت إلى ذلك سابقاً، ومنذ البداية، أن لعبة ذكية لجأ إليها الروائي، في مشهد تعرُّض العصابة ليوسف، وضربه، وفقدانه لذاته، وما يعنيه هذا المشهد ليس على الصعيد الحكاية، إنما الرواية التي تتغذى بالرموز والدلالات طبعاً.

ماذا يعني هذا المشهد بالنسبة للرواية؟ في مقدورنا أن نحتكم إلى التاريخ وباسم من يتكلم، إلى المعتَّم في نطاقه، وتمثيلاته. أي ما من شأنه الدفع بيوسف، في زحمة العلاقات وسخونتها محلياً وإقليمياً ودولياً، ومآل الكرد واقعاً ومكانة، لأن يجهر بحقيقته، في أن يتكلم كما كان يوسف الكردي، وليس حاتم رغم القرابة والمودة بينهما، وفي الوقت نفسه، لكي تتشكل لدينا صورة أخرى لما هو مجتمعي في شخصه!

ثمة عبارة لميلان كونديرا، لها دلالاتها، وهي( نعيش في حالة نسيان متزايدة للوجود. إن إعادة بناء هذه الحساسية للحياة، وهذا الاهتمام بالمصادفات، هو أيضًا معنى الرواية.)، عبارة تصلنا بالمشهد الآنف ذكره. إن ما ارتكبته العصابة من جرْم، لا يُغتفَر. إنه عمل شائن، بالمقاييس. ذلك على صعيد الواقع ومن الناحية الأخلاقية تماماً، سوى أنها فنياً، ربما أدت دوراً مثمَّناً إلى أبعد الحدود، حيث إن هذه اللقطة تشكل الهزة الكبرى للرواية، وتسجَّل للرواية، تعويضاً، أحياناً عما أسلسل له القياد حكائياً، ما كان في مستطاع الروائي وعبر سارده أن يتحدث عن مغزى فقدان الذاكرة وخلفيتها الاجتماعية، وتبعاتها الاعتبارية، ومحل التاريخ من الإعراب، لولا هذه اللحظة، التي أتعبت يوسف الكردي، وعذّبته، سوى أنها رفعت من شأنه، ليكون هنا الأقرب إلى شخصية روائية لها ذائقتها الفنية المأخوذة في الحسبان.

ثمة تجسيد للتاريخ، وتطعيمه بما هو حي، دون أن يكون لهذا الحامل اسمٌ وصفته” كردياً ” بتلك الحيلة الفنية، تجسيد يحرر الواقع من اسمه الفعلي والذي نعيشه جميعاً، بقدْر ما يقصيه عن الرتابة اليومية، كما هو التاريخ الذي ينظَر في أمره من خلال لعبة روائية، لا تصفّيه في اسمه، وإنما في الذي تمت تزكيته بالقوة. لعبة الروائي هنا كمون القوة التي تنزع عن التاريخ شموليته وغطرسته وإيقاظه، ليكون غير ما هو عليه، كما هو الملموس تخيلياً، في هذه النقطة المفصلية: العقدة المباغتة، والمحرّكة للسرد نوعياً.

ما يقوله السارد بلسان أحد رموزه الكبرى والرئيسة بالمقابل، هو المترتب على حركية العقدة:

نعم.. أنا الملازم أول يوسف الكردي.. كنت صديق حاتم في الموصل، ورفيقه في كل الجبهات. قبل وفاته سلَّمني رسالة موجهة إلأيك، مع مقتنياته.. لكن حين كنت في طريقي إلى ” دورت ديوان “، اعترضتني عصابة من قطاع الطرق. ضربوني على رأسي. وفقدت الوعي. ولولا رهبان الدير القريب من آياش، لكنت الآن في عداد الأموات .ص325.

ماذا لو أن الحادث جرى بشكل آخر؟ بطريقة حكائية؟ لا بد أن وقْع السرد سيكون غير المعطى له جمالياً سابقاً.

هنا إزاء لعبة مباشرة من قبل السارد، لعبة لا بد أنها تعنيه، لأنها تمثل جوهره، ليكون معترفاً به في النص، حيث الاعتراف بالشخصية التي تتكلم بما هو منتظَر ومرحَّب به فنياً، وما يجعل الروائي نفسه اسماً يكتسب حظوة بمفهومها الرمزي، جرّاء لعبته تلك.

لا يقرَأ منطوق يوسف الكردي مجرد إعلام عن واقع، إنما ترجمة واقعة لها دلالتها، توسّع دائرة القول، وتضفي عليه مأثرة تاريخ حي.

يمكن لقطاع الطرق أولئك أن يشغلوا أذهان المعنيين بالتاريخ بمفهومه الفعلي، إنما بالنسبة للرواية، فإنهم يشغلون مكانة أخرى، جهة التأويل أو المكاشفة التي تحيل الاسم إلى كلمة سر، يُفتَح بها باب تاريخ مرصود، وجغرافيا منزوعة الاسم بأهليها الأصليين.

السرد الذي يتابع مسيرته

ربما أمكن القول أن ما يلي اعتراف يوسف الكردي بحقيقته، واعتبار ذلك نزع اعتراف من التاريخ عينه، وذلك في منح الذاكرة التي تصبح تاريخاً، تصويباً طال انتظاره، بالخاصية الزمنية المقرَّرة من الرواية، للدخول في التاريخ، وسكون الذاكرة وقد أدَّت دورها.

تراهن الرواية في مبتدأها ومختتمها على اسم لا يعنيها إلا كوظيفة، على مهمة، ليست على أرضها، وهي ملغومة، معتمة، انزلاقية، مهمة من يدخل الأرض الحرام، كما هي مسجّلة باسم من يحرص على امتلاكها أو حيازتها، واللعب بها وبمن فيها وعليها باسم قوة مشرعنة. إنه الاسم المؤجل حتى إلى ما بعد قراءتها. الاسم الذي لا تتم تهجئته رغم مئات الصفحات، وإن كان هناك ما يُقرَأ أو يجري تدوينه مستعاراً أو مستلَفاً من متن التاريخ، ولكن استنطاقه، والتصرف به، ليس من التاريخ، إنما من سارد روائي، من سرد يحيل قارئه إلى ماض، يتجاوز ما هو منوَّه إليه، بكامل شخوصه، أحداثه، وقائعه، كما هو المتوخى من نص محرَّر من قبل ذاكرة معنَّى من التاريخ، واحتال على التاريخ هذا، كما هو حضور الشبح يوسف، طريقاً واحداً، ومبرَّراً للنظر في التاريخ المكتوب، ومساءلة دقته، وموقع الكردي عموماً فيه.

( إن فكرة “الذاكرة” هذه ذات أهمية قصوى ، لأنها تقع عليها جميع أعمال المؤرخ الذي يسعى إلى الاحتفاظ بذكرى أولئك الذين تم نسيانهم. بفضل التذكر ، يمكن للضحايا يومًا ما أن يأملوا في العدالة ، ولحظتها الأولى هي النضال ضد نسيانهم.) ” 5″

ما ميل الكاتب إلى هذا النوع من المزج الاضطراري، رغم خطورة العلاقة، بين الذاكرة والتاريخ، بين الواقع والمتخيل، إلا محاولة للفت النظر، ومن خلال أسماء تصلنا بالواقع، أو يمكن اقتفاء أثرها هنا وهناك، من خلال شبكة علاقات مكانية، واعترافات بالمكتوم.

حين يقول قدري بيك ليوسف:

أعلم أنك لست حاتم.. بل يوسف. أعرف كل ما جرى بينك وبين ابني منذ إصابته في جورجيا..ص326.

ثم: أنت يا بني، كنت ضحية إخلاصك ووفائك، وحبك النقي وتفانيك من أجل بنيّ حاتم باشا..ص329.

ثم: لقد حللت مكانه دون أن تدري، لكنك كنتَ خيرَ من مثَّله. لم تحفظ اسمه فحسب، بل صنتَ اسمي أنا أيضاً..ص332.

من التاريخ إلى المجتمع، من التمايز إلى الهم المشترك، وهو مجتمعي، وكما يريد السارد قوله عما هو عليه الكردي في مجتمعه قيمياً.

وما يخص التاريخ في وقائعه، تعبيراً عن تلك التناقضات الصارخة بين المشترك في المصير، والبقاء في عراء التاريخ وحيداً:

أما في ما يتعلق بالكرد، فقد واصلت تركيا نهجها القومي الصارم، وقمعت الحركات الكردية التي نشطت في كردستان، كانتفاضة 1925 في ديار بكر بقيادة الشيخ سعيد، وثورة آرارات بين 1927و1930 بقيادة إحسان نوري باشا، والمجازر التي اجتاحت ديرسم بين 1937و1938، قبل القضاء على الثورة بقيادة سيد رضا.ص337.

وما يحفّز على الكشف عما هو خفي، جرّاء عنف مستشر ، في قول قدري بيك لمن حوله ومن باب إفشاء سر:

وأود، أمامكم جميعاً، ولأول مرة، أن أعلن أمراً طواه الصمت طويلاً: جذورنا كردية. نحن أبناء أولئك الذين هجّروا من ديرسم في قلب كردستان قبل أكثر من قرن… لا لذنب اقترفوه، بل فقط لأنهم ولدوا كرداً..ص365.

وحين يصبح يوسف الكردي في الموصل في صباحه الأول ، بعد أكثر من ثلاثين عاماً من الغياب، استيقظ يوسف من نوم هانىء في الفندق.ص370.

وتلك اللعبة الجهنمية التي تحيل الجميع إلى ضحايا في عمى التاريخ، بلسان يوسف وهو يقول لصديقه مراد:

نحن البشر نصنع أقفاصنا بأيدينا، نحيط أنفسنا بحدود وهمية، نفرضها على ذواتنا، ونشد الوثاق حول أرواحنا بقوانين صارمة لا ترحم.ص372.

وحين يلتقي قدري بيك بأهله، ويفشي بسره لابنه عزيز..ص413. وأنه ليس صالح كما سمى نفسه بداية.

إفشاء سره لأفراد عائلته:هناك سر.. حملته في صدري أكثر من أربعين عاماً، أخفيته حتى عن نفسي أحياناً خشية أن تفضحني نظراتي، أو تبوح به دمعة عابرة..

كانت زوجتي ماريا أرمنية من قرية ” كيماخ” في ولاية أرضروم، تلك القرية التي عاش فيها الكرد والأرمن جنباً إلى جنب..451.

ثم:بعد شهر من زواجنا، اندلعت المجازر الحميدية في شرق الأناضول ضد الأرمن، بين عامي 1894 و1896، وحين بلغنا الخبر، هرعنا إلى كيماخ.. فلم نجد سوى الرماد. قُتلوا جميعاً. لم ينج أحد. سوى رضيع صغير، كان لا يزال في أشهره الأولى.. أخو ماريا…

لم نخبر أحداً بما جرى، ربته ماريا ، وكأنه ابنها، ثمرة قلبها… وسميناه ” حاتم “، لم يرزقنا الله أطفالاً، فكان حاتم كل شيء. ..

ثم: لم نخبره قط أنه ليس ابننا..ص451.

-والآن.. وقد عاد إلي يوسف، وعرف أخيراً من يكون.. وعاد إلى اسمه الحقيقي يوسف الكردي ، لا حاتم…ثم إلى يوسف: عزيزي يوسف… أنت ابني، وأبناؤك أحفادي..ص452.

وثمة سيلين التي مات زوجها حاتم، وها هي تتمناه: ستبقى حياً في كليهما…، يوسف وحاتم..ص459.

ولقاء يوسف بأمينة، بمشاعر فياضة..ص464.

وقد أحست” أي سيلين ” وهي ترى يوسف وأمينة يتعانقان ” أن يوسف لم يعد لها، ولا لأمينة، بل صار للحب نفسه، للإنسان الذي انتصر على الغياب.ص465.

وما يمنح الرواية أملاً بالاستمرار، لكتابة تاريخ منتظَر، تاريخ انصاف، لمن يبحث عن التوازن المجتمعي، والتحرر من عنف قائم:

هوذا يوسف الكردي الذي خرج من غبار السنين إنساناً مكتملاً ، وعاد إلى نفسه من خلال مَن أحب…

كان البيت يفيض نوراً، والهواء مشبعاً برائحة المطر بعد الجفاف… وفي تلك اللحظة، لم يعد شيء يحتاج إلى القول. الحكاية انتهت.. لكن الحب، كما أراده يوسف، بدأ من جديد.ص466.

لقد تعمدت إيراد مقتطفات من الرواية ونشرها، كونها تشكل نقاط ارتكاز للرواية، وهي في محصّلتها لقاء يوسف بالحقيقة التي يريدها كردياً ليس وحده في مجتمع يقوم على التنوع، وكردياً يشهد\ له أمسه البعيد والقريب بما هو عليه في الدفاع عن المكان وأهله، والاستماتة في الدفاع عن حدوده، رغم تنوع ألسنته،وكأن الروائي بذلك يريد إعلام من لا يعلم، بما يجب عليه أن يعلم بخصوص تاريخ الكردي المستَلب، وصوته المستلب، وحقيقته الممثّل فيها، أو الجاري تحويرها، كردياً لا يدعي أنه وحده، إنما يرفض أن نزيل تاريخ دون اسم.

في الحديث عن الرواية، تكون لدينا صورة مركَّبة عنها، صورة تقريبية، على الأقل، لها بريقها وصيتها، في نوعية السرد، ليكون هناك فصْل بينها وبين شقيقاتها أدبياً: الملحمة، الحكاية، المسرحية، القصة، وكيف أن الرواية يمكن تستلف منها جميعاً لكتابة نصها المختلف.

وبالطريقة هذه، جرى النظر في رواية ” يوسف الكردي ” وتباينات عناوينها، جهة الثغرات، ودعواها ضمناً.

وقد أشيرَ إلى البداية، قبل كل شيء ، وتلك الثغرة التي ظهرت في حائطها، والتأثير السلبي على الرواية، على متنها، إذ ( في كثير من الأحيان تكون الخطوة الأولى هي التي تكلف الكثير، وليس فقط في الروايات) ” 6 “

لكن رواية ” يوسف الكردي ” انطلاقاً من محتواها، يُحتفَظ بها، ويحال عليها، لحظة دراسة العلاقة بين التاريخ والرواية، وبالنسبة للشعوب المحرومة من تاريخها، كما يجب، والتي تحتفظ بذاكرة مقاوِمة، استجابة لشرعية تاريخ يُعمَل على كتابته، لشعب لم يخرج من التاريخ، كما هو وضع كم وافر من الروايات الكردية التي كتِبت وتكتَب دفاعاً مشروعاً عن هذه الذاكرة الجماعية أصلاً، وللتاريخ نفسه، احتراماً لواجب الذاكرة عينها !

ملاحظتان تاريخيتان:

هناك خطئان تاريخيان وردا في متن الرواية، وقد أوردتُهما في الاقتباس:

-عندما يشير إلى يزدان شير وثورته ضد الدولة العثمانية وقمعها سنة 1895″ ص 93 “، ومن المعلوم تاريخياً أنها قامت وقمعت سنة 1855.

-عندما يشير الكاتب بلسان سارده إلى الميرآلاي حاتم وحاميته وتوجهها نحو القامشلي” ص 143 ” أي مع قيام الحرب العالمية الأولى.. لا أدري كيف جاء على ذكر مدينة القامشلي، وهي لم تقم لها قائمة حينها. إنما جرى بناؤها في العقد الثالث من القرن العشرين( 1923، أو 1927 )، كما تقول المصادر التاريخية.

مصادر وإشارات

1-يونس عبدالعزيز:يوسف الكُردي، رواية،مطبعة هاوار، دهوك، 2025،في ” 468 ” صفحة من القطْع الكبير، وغلاف فني مسلفن، وحرف نافر. والإحالات المرجعية التي تردُ في المتن، تخص الرواية هذه.

-2 Hélène Skrzypniak : La responsabilité civile de l’écrivain

هيلين سكريزبنياك: المسؤولية المدنية للكاتب

-3 Laurent Berger: Le personnage du fantôme et le fantôme du personnage dans Hamlet, acte I

لوران بيرغر: الشبح وشبح الشخصية في هاملت، الفصل الأول

-4 Hélène Skrzypniak : La responsabilité civile de l’écrivain

هيلين سكريزبنياك: المسؤولية المدنية للكاتب

-5 Fidèle Ingiyimbere : DE L’ECRITURE DE L’HISTOIRE A LA JUSTICE AUX VAINCUS : MEDITATION SUR L’HISTOIRE AVEC WALTER BENJAMIN

فيديل إنجييمبير : من كتابة التاريخ إلى العدالة للضحايا: التأمل في التاريخ مع فالتر بنيامين

-6 Jean Echenoz: Je m’en vais

جان إيشينوز : سأغادر