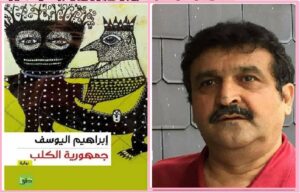

إبراهيم اليوسف

إبراهيم اليوسفيعكس عبداللطيف حسيني في كتابه”ظلال الاسم الجريح- نصوص والصادرعن -برجاف للإعلام والحريات2016″ بعد عدد من الأعمال الإبداعية والسردية في سيرته الإبداعية، وهي”نحت مدينة عامودا-1995- شعر-كتاب عامودا-توثيق- نحت مدينة عامودا- توثيق – مسودات مدينة- ” التي قدمت لها الناقدة التونسية د. لطيفة لبصير حالة شعرية ذات خصوصية لافتة، على أكثر من مستوى، فهي تنزع إلى تناول تفاصيل اللحظة، بما يكاد يقترب إلى التوثيق، ليتماهى السرد العالي بالشعري، بينما ينصرف هو إلى رصد تلك التفاصيل التي يخلق من خلالها معادلاً موازياً للواقع.

عبر مجموعته الجديدة، هذه، والتي تقع في سبع وخمسين صفحة، فحسب، من القطع الصغير، لا يخرج الناص من ذلك العالم الذي طالما استأثره، والذي يمكن استقراؤه من خلال عناوين إصداراته السابقة على مجموعته الجديدة. حيث تتكرركلمة “المدينة”في سياق المفرد أو الجمع، كما أن اسم مدينته عامودا نفسه يرد أكثر من مرة، وإن حاول أن يخرج عبر هذه المجموعة من سطوة هاتين المفردتين، إلا أنه لا يفلح.

هذه المقدمة تحيلنا إلى علاقة الناص بالمكان. ليس المكان الجغرافي المجرد، وإنما الفني. إذ سيمتحه من خلال كائنه/ الناص ذاته، ومحيطه، وهومايبدو في مجموعته الأخيرة نفسها، حتى وإن لم يبد اسمُ المدينة العَلميُّ أو الوصفيُّ، في عنوانها، غيرأن نصوص المجموعة برمتها لاتفتأ تدور في فضاءات انشغالاته ذاتها، وهي على مفترق الخطِّ الزمني نائسة ًما بين مرحلتين: مرحلة ماقبل الثورة السورية، ومابعدها.

قبل كل شيء، لابد من الإشارة إلى أن الحسيني لم يصنف مجموعته الجديدة على أنها”شعر” بل دون مفردة”نصوص” تحت العنوان الرئيس، مباشرة، ليس على صفحة الغلاف الأول، وإنما على الصفحة الداخلية التي ورد فيها العنوان لأول مرة، أي الصفحة الثالثة، وفي هذا ما يبين وعيه لطبيعة نصه، حيث تنتمي نصوص المجموعة إلى ذلك النمط الكتابي الجديد الذي عُوِّلَ عليه- بأكثر- لاسيما بعيد ثورات ربيع المنطقة التي كان منتظراً منها أن تؤسس لنص جديد، مختلف، وهوما تحقق المجموعة أكثر شروطه. إذ تمحى الحدود بين أكثر من شكل أدبي، ليكون هناك نص وفيٌ لذاته. وفي ٌلشرطه الداخلي. وفيٌ لرؤية ناصه، فتشكيل النص يأتي أقرب إلى بنية النص المفتوح، بل إنه في العمق الفني لهذا الشكل النصي. حيث يتجاور، ويتداخل السرد والشعر، على حد سواء، كما أننا نجد بعض المسرح، أو حتى الرسم، و فراسة العين السينمائية المتحركة على محيط دائري، لا متناه، نواته الروح الصوفية وحده الأعظمي لامتناهيات الحكمة:

“إنه تسونامي: فلا تغلقوا الأبواب والثغور التي ستسوى بالأرض. جاء تسونامينا عاقلاً” فكل عقل نبي”

ص30

يلاحظ قارىء نصوص المجموعة أن هناك حضوراً مكانياً لافتاً على امتداد شريطها اللغوي، غيرأن هذا المكان يتعدى البعد الجغرافي إلى ماهوفني صرف، وهو يظهر في أشكال عديدة، حيث المكان يعد بطل الظلال الجريحة الرئيس، حتى وإن كان الناص- لسان حال- جمهراته هو الذي يتحدث عنها، أحياناً، يقودها إلى تمردها، أو يصفها وهي في حالة غيظها، وألمها الطويل. كما أن المكان المتناول، ليس جامداً البتة، لاسيما إن الناص نفسه يراه وقد تغير هو الآخر، بعد طوال سبات التبس بالجمود، لذلك فإنه سرعان مايطلق صرخته المدوية، قارئاً تفاصيل اللوحة المكانية الجديدة، ليكون لسان حالها، أو الناطق الشعري باسمها، كشاهد على التحولات المحلوم بها من قبله طويلاً:

“دون عهد أو تخمين بات الكائن الجديد يبني ذاته الخلاقة على أسس تجب ما انكسر فيه أو ضاع بين سنواته التي أمضاها على نمط، أقل مافيه الخسة والدناءة التي باتت لاوجود لها في الحياة الجديدة التي تتطلب ترقيقاً في التعامل والحديث، تلك صفات نلمسها ونتقراها على الوجوه، وتصرخ بها الأفواه التي غادرتها صفاقة وغدر سنوات..”

ص35

في المقطع السابق اختصار لفضاءات مدونة تمتد بين تاريخين أحدهما رهن الطيِّ، وأخرى رهن البدء، غيرأن هذا البدء وذاك الطي مؤجلان، غيرمحققين بعد، وهوما ينقص من جدوى مدونة التحول، هذه. التحول الذي طالما رهن الشعرالحقيق ذاته له، استافه الناص، في مشروعه، كبؤرة، عميقة، بكل تناقضاتها، من خلال رصد حياة مدينة، قرأ من خلال وجهها تفاصيل ملامحه الشخصية، كشاهد، في مرايا الأمس، واللحظة، والغد، وإن كانت طباعة مجموعته هذه، تأتي في لحظة استعصاء اكتمال فرحته الكبيرة. بيد أن الناص لايعدم حلمه، كما ينغي عليه مواراته ومواراته في عمق ذاكرة المكابدات، إذ يظل ينظِّر لنبوءته التي ترجمت، وغدت، قاب صرخة احتجاج وأدنى، وهوما حدا به لكي يكون الناطق الشعري لتلك التحولات التي طرأت على المكان برمته!:

“أنت منذ الآن غيرك. فلا تحاول الاختباء، فذاك زمن ولى عهده بل انقرض”

ص 36

لايمكن النظرإلى مجموعة حسيني الأخيرة، هذه، إلا من خلال قراءتها ضمن مستويين: أولهما استمرارها ضمن مشروعه الإبداعي نفسه، وثانيهما إدراجها ضمن ما كتب في فضاء الثورة السورية، وتحديداً من خلال موقعه كمتحمس انخرط في لجة هذا الحدث الذي طالما حلم به، ورسم معاناة إنسانه ومكانه، على أمل الخلاص مما هوفيه، باعتباره أحد الذين عانوا في ماقبل، ومابعد، بل وخلال لحظة الثورة ذاتها، كما تعكس ذلك نصوص مجموعته، وإن كان الناص هنا المفرد بصيغة الجمع :

“هكذا أسمي كتاب حياتي حين أفتحه فلا أجد فيه إلا هامشاً من الضياع يسلمني إلى سنوات الضياع. كل ساعة فيها تستفزني وتسألني غابات من الأسئلة، وعلي أن أجيبها دفعة واحدة: كيف عشت، بل لم عشت، ولم تصرخ، ولم خبأت صراخك في نفسك الأمارة بالكبت؟”

“وهكذا لن تجيب مرىة حياتي إلا بتحليل جثة المخضرم الميت-الحي الذي عاش في موته حياً، وميتاً في حياته”

ص52

إن مجموعة الحسيني الأخيرة بالرغم من قصر شريطها اللغوي، إلا أنها تعد، في الحقيقة، أحد النتاجات اللافتة التي تناولت الكائن والمكان، ليس من خلال لحظة التفاعل مع حدث الثورة، منقطعة عن سياقها، شأن أبعاضهم ممن تعاملوا معها كمجرد مغامرة، سياحية عابرة، وإنما من خلال اعتبارها امتداداً لرؤيةٍ مؤسس لها في ماقبل صدمة هذا الحدث، ومن هنا، تتجسد أهميتها، واستثنائيتها، على عكس تجارب سواه، من هؤلاء الذين وجدوا في الحدث عينه معبراً جديداً إلى ذواتهم، وفانتازياتهم؟!:

“أنا الميت الذي لايبكي عليه أحد. أنا القبر الذي يمر به الكثيرون ويركلونه دون ندم. في العرض المسرحي أنا المهرج طوال العرض. وأنا المقتول في بدايته”.

ص15

جريدة الشرق الأوسط25-6-2017